针刺治疗肛瘘术后疼痛40例疗效观察

李 宁 吴 滨等

(华西医科大学附属第一医院针灸科,成都610041)

摘要将79例肛瘘手术后伴发疼痛的患者随机分为针刺止痛组与西药止痛组进行镇痛疗效的比较研究。结果表明:针刺镇痛组镇痛效果与西药组比较,具有见效快、止痛效果好、持续时间长的优点,其差异有非常显著性意义(P<0.01)。同时对针刺治疗手术后疼痛的机理进行了初步的理论探讨。

主题词疼痛,手术后/针灸疗法直肠瘘/外科手术

肛瘘手术后数小时,患者随着麻醉药效的消失多伴有疼痛等并发症,传统治疗多是给予一些中枢性镇痛药物治疗,如曲马多、痛力克等,但实践证明疗效多不理想,有时还会发生药物的副作用。故从1998年8月~1999年9月,我们采用针刺镇痛与西药镇痛对比治疗,并进行了疗效观察。现将结果报告如下。

1一般资料

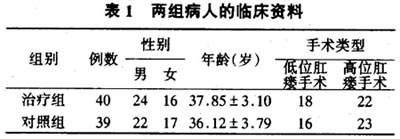

所选病人均为1998年8月~1999年9月间在我科住院手术治疗的肛瘘术后患者。共79例,男46例,女33例。采用电子计算器随机编码并存入密闭的信封内,住院病人入院后抽取信封内的编码而将病人随机分为两组,即针刺治疗组与西药对照组。两组情况见表1。

表1两组间经统计学处理,差异无显著性意义。

所有病人手术前均采用0.75%的布比卡因5 ml混合6 ml的普鲁卡因缓慢注入腰俞穴的低位骶管麻醉法,麻醉及手术均由我科亚专业痔瘘组的一名医生操作。

2治疗方法

术后患者多因伤口处纱条填塞而感疼痛不适,在第2天拆换纱条上药后而减轻。故针刺与西药治疗均待两组患者术后诉伤口疼痛并要求进行止痛治疗时开始。

治疗组:体穴取次,头穴取顶旁1线。

手法:均采用28号2寸毫针以双手挟持进针1.5寸(顶旁1线斜刺,针尖达帽状腱膜下层),得气后行捻转(100~200次/分钟)中强刺激手法2分钟,以病人感胀痛不舒适为准。次穴留针30分钟,顶旁1线留针1 小时,每10~15分钟重复上述手法1次。留针1小时后,采用疾闭针孔的方法出针。

此后每1~2小时查房询问疼痛情况1次,如再次疼痛可在上述穴位处继续针刺治疗,方法同上,查房询问至第2天伤口换药为止。记录针刺后止痛效果。

对照组:口服中枢镇痛药曲马多50 mg,此后每1~2小时查房询问疼痛情况1次,如患者疼痛剧烈再口服曲马多50 mg,查房询问至第2天伤口换药为止。记录第1次给药后的止痛效果。

3疗效观察

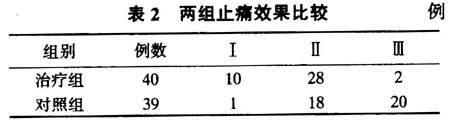

观察止痛效果,分3级,Ⅰ级:治疗后患者可以平静休息,未述任何不适;Ⅱ级:平卧休息时不痛,深呼吸、咳嗽及体位改变时微痛,但能忍受;Ⅲ级:疼痛无改善,体位改变受限,需继续镇静剂治疗。

两组患者术后止痛效果见表2。

表2两组止痛效果比较两组数据比较采用秩和检验,P<0.01,认为差异有非常显著性意义。

4讨论

目前认为肛瘘术后的疼痛主要是因为手术的创伤及术后的炎症反应所致。本次研究显示,采用局部取穴与远端头穴相配的针刺治疗具有明显优于中枢镇痛药物曲马多的疗效。我们认为其良好的疗效机理可能是:

(1)局部次穴下有第二骶神经后支分布,顶旁1线既具有经络系统远端刺激原理,又具有按大脑皮质定位局部刺激功能,采用中强刺激可兴奋穴位深部的各类感受器,使治疗信息传入中枢神经系统并在各级水平和伤害性刺激的传入信息中相互作用调节痛觉反射,同时程度不同的激活了脑内一些与针刺镇痛有关的结构及调节镇痛的有关神经递质,从而使伤害性刺激的传入信息受到抑制,而产生镇痛作用。

(2)大量研究表明,针刺局部穴位能有效抑制局部炎症的变质和渗出性病变的发展,改善局部微循环,加速血流及损伤局部组织的新陈代谢,促进炎症渗出的吸收及增生修复过程,从而减少疼痛性刺激的传入而达到止痛效果。同时较长时间的留针可使针刺刺激得以持续,从而可能产生从痛到不痛的质变。

总之,针刺治疗肛瘘术后疼痛,具有疗效好、无副作用的特点,是一种值得推广的临床治疗手段。

(收稿日期:19991120,齐淑兰发稿)