后收容时代的救助尴尬

韩 永

在《救助管理办法》取代《收容遣送办法》四年之后,对城市流浪乞讨人员的管理依然是个难题

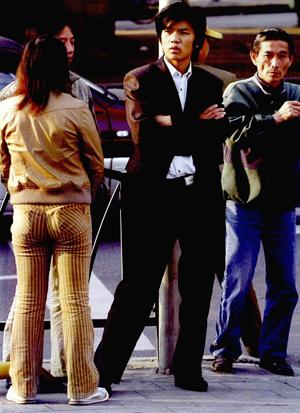

9月7日下午5时。北京西站城管队副队长刘宇从办公室走出来,来到地下一层的“救助指引站”。屋里两张靠墙摆放的长凳上,已经坐了4个人,半个钟头以后,又有一对年轻情侣加入其中。

“你是怎么回事?”刘宇问其中的一个年轻人。

“钱包被偷了。”这位来自广西的小伙子自称本打算去新疆找女朋友,在火车上钱包被偷,现在腰包里只有8毛钱,往家里打个电话的钱都不够,只好辗转来这里,再从这儿到丰台区救助站寻求帮助。

要在往常,西站城管队会指给他一条开往丰台救助站的公交线路,再开一个免费乘车证明就算完事了。现在,这个小伙与其他5个人一样,都在等着坐晚上6点在此始发的一趟班车去往救助站——9月1日开始,北京西站城管队为了方便近期数量有所增长的寻求救助者,开通了这趟每天一次的救助班车。

开通以来,“最多的一天运送13人,最少的也有4人。”刘宇说。

日历往前翻过4年零1个月,2003年8月1日,由国务院制订的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》正式实施,取代因为孙志刚事件引发巨大争议的《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》,宣告中国对流浪乞讨人员的管理从“收容时代”进入了“救助时代”。

救助班车正是救助时代的一个符号。

救助站:该来的不来,该走的不走

救助管理办法实施以后,救助的对口职责划给了民政,城管、公安、卫生部门协助执行。

城管或公安只负责把人指引或送到救助站。

“寻找救助对象时,我们坚持两条原则,一是自愿,二是生活无着。”刘宇特别强调了自愿的原则,这正是救助与收容的最大不同点。

所谓自愿,操作起来就是,城管队员看到老、弱、病、残或者流浪乞讨者时,首先要给他们讲清楚救助的含义,然后征求他们的意见,“很多人愿意接受救助,也有人不愿意,不愿意我们也不强迫。”一位城管队员表示。不愿意接受救助的原因有很多,“大多是碍于面子,也有的想在北京再呆几天看看。”

救助班车上拉的,基本上都是主动求助的。9月7日班车上的6个人,有5个是丢了钱包后回不了家的,另一个是来京上访“弹尽粮绝”的。

刘宇说,那些真正意义上的流浪乞讨人员,在西站并不多。

而在西单地区,情况就不同了。这里“盘踞”着不少流浪者。他们大都已经待了很久。据已在西单捡瓶子长达4年的杨建国(化名)介绍,这里光捡瓶子的就有五六十个,乞讨的也不下二三十个,“一到晚上,地下通道里、天桥上横七竖八躺着的全是这些人。”杨建国来自江苏泰州农村,家里儿孙都有,他就是喜欢目前的这个“工作”,每年家里忙完了活就到这儿捡一段时间,家里忙时或者天冷了就回去。“很自由,”他觉得。

按照他目前的捡瓶技巧和勤奋程度,“每天能有一两百个瓶,”按照市价每只1毛2算,一天能有20来块的收入,“周末的行情更好一些,”这样算下来,一个月少说也有七八百块的收入。他平常也没什么花销,吃点捡来的东西或者买个饼,晚上睡在广场的长凳上或者天桥下。

惟一的不足就是晚上睡觉老有人赶,“地下通道里不让睡,有时候睡得迷迷糊糊地就被赶起来,还得另外找地方。”晚上睡不好,白天就得补觉,一到中午时分,地铁口、地下通道边、长凳上、草地旁,头枕衣服呼呼大睡的几乎全是这帮人。

除了睡觉问题外,杨建国还是比较逍遥的,公安、城管都不管,“最多就是说一说,让你把衣服穿得干净点。”记者在西单观察了两天,发现公安、城管不仅无暇管这些捡瓶的,对那些乞讨的也管得很松。9月8日下午,两个卖艺乞讨的北京人一直在中友百货西门外吹管鸣琴,城管队员来回好几趟都没瞅一眼,十来米外的一辆警车里,长坐着的一位警察也对此熟视无睹。

外地的行乞者对他们还是心有畏惧,下午5点之前,西单广场上很少能看到外地乞丐的身影,“来了也白来,他们不让待,”来自河北的乞丐李春林(化名)说,“还要挨一顿训。”但仅此而已,“被他们碰见了,最多就是给赶出去,不会采取强制措施,”记者几天的观察验证了这种说法。

被送往救助站的人,应该符合四个条件:一、自身无力解决食宿;二、无亲友投靠;三、不享受城市最低生活保障或农村五保供养;四、正在城市流浪乞讨度日。

“目前我们救助的对象中有85%不符合条件。”北京市海淀区救助站站长赵长林这样向记者表示,丰台区救助站康春霞站长对此也有同感。

记者在丰台区救助站内看到,23个用来救助的房间大部分空空荡荡,在仅有的两三个住人的房间内,中年人和青年人占了很大的比例,他们看样子身体健康,精神也不错,来这儿的原因多为财物被偷或者工作长时间没着落。“严格说来,这些人不属于我们的救助范围。但是本着人道主义的精神,我们就收下了。”

“这些人比老弱病残难对付多了,”康春霞说,“很多人就是要火车票,不给就闹,期限到了也不走,还要烟抽要酒喝。”一个河北保定的中年人,在站里已经住了十五六天,就是不走,向记者抱怨说晚上上厕所摔了,救助站也不给看病,“平常走路好着呢,看到我们就瘸起来了。”康说。

在2003年救助站开办初期,还实行过免费为被救助者提供车票。但不久后,就改为让被救助者家里寄钱过来。有一个青海格尔木的人,要票被拒,站里让他跟家里联系,他说,“我们那儿是牧区,现在正值搬家季节,根本联系不到人,”他自称“懂得救助的含义”,“如果不给,就告到民政局。”救助站要给他联系一份保安的活,他说“考虑考虑再说”。

“人人都要票,哪来那么多钱?又没到共产主义!”康春霞感觉工作越来越难做,“有人就是待着,有个河北徐水的,我们正好有辆车经过他们家,叫他走也不走,就是要票,你说他拿了票去干什么?”

在救助站成立之初,很多人曾频频“跑站”,在救助站骗取火车票然后倒手,从中牟取利润;后来救助站把关渐趋严格,发救助财的人逐渐减少,但远没绝迹。

来与不来的理由

大量人员滞留救助站,还有一个原因。中国人民大学社会与人口学院教授李迎生告诉记者:“4个救助条件的规定在实践中根本无法落到实处。”

首先,“自身无力解决食宿”的标准是什么?只能靠简单的观察和听求助人自述。而“无亲友可以投靠”也是如此。至于“不享受城市生活保障或者农村五保供养”、目前中国城市最低生活保障和农村五保供养的水平很低,在许多地方农村五保供养更是名存实亡。“即使城市流浪乞讨人员享有以上待遇,对他摆脱困境也帮助不大”。

另外一个重要因素,李迎生分析,是“真正的流浪乞讨人员大都不愿意接受救助,这导致救助站里大量的房间空置。这么多的房间总得做点事,并且救助的人数是要计入官员的绩效考核中,所以就接纳了很多本不符合条件的人住进来。”

“乞丐为什么不愿意接受救助?两方面的原因,一是他们收入不错,二是救助站不能解决他们的实际问题。”李迎生分析。

“乞丐大多收入不错,每天少的也有几十块钱,多的则有几百块钱,”李迎生的印象与记者不谋而合。记者同时发现,乞讨的形式在很大程度上决定了收入的档次。一位吹萨克斯管的老人只在晚上“开张”,几个小时下来,已有上百元的收入,如果碰上对这种乞讨形式颇为认同并且出手大方的人,收入还会有间歇性的猛涨,“有些小年轻出手阔绰,一给就是十几几十块的。”西单一位打扫卫生的师傅告诉记者。还有一位身体严重烫伤的残疾人,常在周末出现,悲惨的身世介绍加上悠扬的口琴,光9月8日下午至晚上的四五个小时里,就有好几百元的收入。

那些挨个在广场“扫大街”的乞丐,只要不是太惹人讨厌,一天也有上百元的收入,虽说人们听到的都是老旧的骗人故事,但很多人并不特别在意,“帮助别人总觉得舒服一些,哪怕对方是个职业乞丐。”一位市民这样表示。

这些腰包鼓鼓的乞丐虽然人前低下,但事实上生活水平并不差,李迎生调查发现,有的乞丐“下班”后,找个没人的地方脱去乞丐服,换上正常人的服装,就挤公交回家了。李春林也向记者透露,由于“这个活”很累,不仅身体累,心也累,买点大鱼大肉犒赏一下自己是很经常的事。

所以,他“当然不愿意去救助站”,那里虽然有吃有住,但“吃得肯定没有在外边好”,并且“没有钱花”,于是,在被送上回家的列车后,刚到石家庄他就买票回来了。

“他们解决不了问题,”李春林说,“把我送到家里,也没人管我,该穷还是穷,还是没饭吃。”李迎生认为,流浪乞讨人员的流出地与流入地不能有机地配合,严重地影响了社会救助的效果,“流出地政府很多不愿意接回这些人,更别说让他们解决问题了。”

“建立健全完善的社会保障体系,并将这一体系推广到农村,是解决流浪乞讨问题的根本途径。”采访中,包括李迎生教授在内的很多业内人士表达了这样的观点。事实上,有人认为,很多农民的要求并不高,只要吃得饱,穿得暖,有点零花钱,很多人是不愿意离开“老婆孩子热炕头”的。