射箭实时反馈系统在实际训练中应用的研究

周晓东 刘学贞

摘要:旨在研究改装过的射箭实时反馈系统在实际训练中的应用,通过对“八一”队五名健将级运动员瞄准时尾迹的长度、尾迹的上下、左右的晃动,击发前不同时刻的瞄准轨迹的上下、左右晃动,上靶方向等参数进行了比较分析、研究,以最直观、最简单和最快的速度对运动员现场进行反馈。这些指标和参数不但可以衡量每一只箭的好坏,而且可以作为队员个人的纵向比较和队员之间的横向比较资料,为射箭的训练提供了科学的依据。

关键词:射箭;训练;定量检测;及时反馈系统;尾迹

中图分类号:G887.3文献标识码:A文章编号:1007-3612(2008)02-0214-03

本研究的目的是将改装后射箭训练定量检测和及时反馈系统应用于射箭训练当中,对测试结果通过自己设计的软件对数据进行再处理,以最直观、最简单和最快的速度对运动员进行现场反馈,以期提高我国射箭训练的水平。

1研究对象与方法

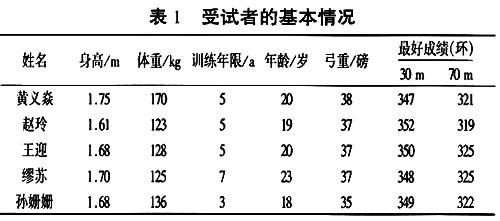

1.1研究对象“八一”射箭队健将级女队员五名,见表1

1.2研究方法本研究把改装过的射箭实时反馈系统应用到射箭实际训练中,测试对象选取“八一”队五名健将级运动员。每个测试对象进行四组(共24支箭)测试,取其中三组进行分析。把她们的瞄准时尾迹的长度、尾迹的上下、左右的晃动,击发前不同时刻的瞄准轨迹的上下、左右晃动和上靶方向等参数进行了比较分析、研究,以最直观、最简单和最快的速度对运动员现场进行反馈。

2实验测量结果与研究

2.1实测方法用本人研制的激光测试系统的射箭用装置将激光发射器固定在弓上进行射手的稳定性和一致性测试。

2.2实验仪器

1) 武汉测绘科技大学GPS工程中心研制的射击训练定量检测及实时反馈系统。

2) 本人设计制造的激光发射器的固定装置。

2.3正式测试

1) 分别接好计算机与激光发射器、激光接收靶的连线,并把激光接收靶放在距离起射线12.5 m处的位置。最后接通电源。

2) 把激光发射器用自己设计制造的固定装置固定在弓把上,并调整激光接收靶能接收到激光发射器的激光。然后要求射手进行两组(12支箭)的适应性练习。

3) 待其练习完毕,则开始进行测试。射击训练定量检测及实时反馈系统同时记录瞄准轨迹。这时一次射箭技术动作结束。

4) 每个测试对象测试四组(共24支箭),取其中三组进行分析。

3实验结果的个案分析

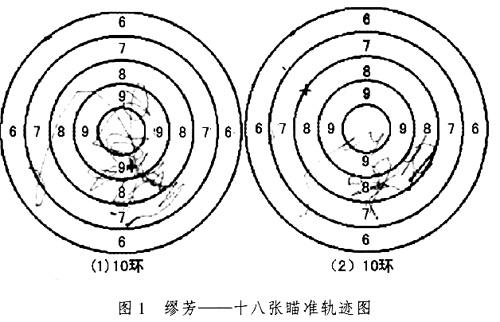

3.1下面列出一受试者(缪苏)的十八支箭(其中两支箭)的轨迹图

3.2对缪苏——十八张瞄准轨迹图进行分析

3.2.1上靶方向从缪苏——十八张瞄准轨迹图可以直接看出:从光靶的左上上靶的有两箭,占2/18,从光靶左下上靶的有两箭,占2/18,其余的十四箭都是从左上靶的占14/18。这说明缪苏的上靶方向以左为主。

3.2.2瞄准的尾迹

在整个射箭的技术环节中,撒放是一个关键性的技术动作,它的正确与否影响着箭的准确性。合理的撒放动作是由持弓臂和拉弓臂产生的方向相反、力量均等平衡而协调的作用力,并以力的作用点为中心,左右均匀分开的过程。撒放动作做出的同时,持弓臂随箭出去的方向向前运动,而拉弓臂及勾弦手顺着拉弓的力自然向后运动到一个固定的位置,整个动作必须协调有力,干净利落。撒放动作中的最好的一种形式是滑弦撒放。滑弦撒放主要是指弓弦脱离三指的过程。当勾弦手指的末关节小于90°时,才能将弦勾住。因此在撒放时有一个伸直的过程,这个过程不是取决于伸指肌的收缩,而更主要的是屈指肌群的退让。屈指肌

退让得越快,弓弦在手指上的滑动时间越短,撒放的效果就越好。但是手指的动作再快也赶不上弓弦的回弹速度,因此,等不到三指伸直,大约在105°至120°时弓弦就已脱离。所以撒放的整个动作要求“平稳断开”即在瞄准和伸展进行的过程中,在无意识的状态下,自然地做出。在瞄准轨迹图上能体现撒放技术的也就是瞄准的尾迹。按照撒放动作的要求,瞄准尾迹应该平直、继续顺着瞄准轨迹的方向走动,而且它的长短,和方向应该是撒放动作的重要指标之一。从图3和表2可以得出:在十八支箭中,第四、十四支箭的尾迹最短,为4 mm,尾迹的速率为20 mm/s。第二支箭的尾迹最长,为15 mm,尾迹的速率为75 mm/s,十八支箭的尾迹的平均长度为8 mm,十八支箭的尾迹的平均速率为40 mm/s,(光靶上)。相应的在箭靶上的数据是,第四、十四支箭的尾迹,为20 mm,尾迹的速率为80 mm/s。第二支箭的尾迹最长,为60 mm,尾迹的速率为300 mm/s,十八支箭的尾迹的平均数为32 mm,十八支箭的尾迹的平均速率为160 mm/s。尾迹的方向以左下为主占16/18,方向向左的占1/18,方向右上的占1/18。这说明她的撒放的方向主要以左下为主。十八支箭中尾迹与原轨迹方向趋向不一致的有五支箭分别是第四、九、十一、十三、十五箭。这五支箭中,除第十一支箭与原轨迹方向的趋向有将近180°的转折外,其余四箭与原轨迹方向的趋向有90°的转折。也就是说这五支箭在撒放阶段经过了身体其余部分的校正,即在响片被拉响时,人弓没有处于最佳发射状态。但响片已发出信号,箭在弦上不得不发。因此只能是经过身体的其余部分的补偿后发出。这就导致了尾迹的方向与原瞄准轨迹趋向的不一致性。另外在十八支箭中,除了第八、十六、十七箭的击发点在瞄准区域内外,其余的十五箭的击发点均在瞄准区域的边上。这是她的技术特点或者是错误的技术动作尚有待于进一步的研究。另外从尾迹的上下、左右的最大晃动情况来看,缪苏十八只箭的上下晃动总和为78,均数为4;左右晃动总和为111,均数为6。对上下、左右晃动均数做T检验,得P=0.054,即差异有显著性,这说明缪苏的撒放时的左右晃动略大于上下晃动。

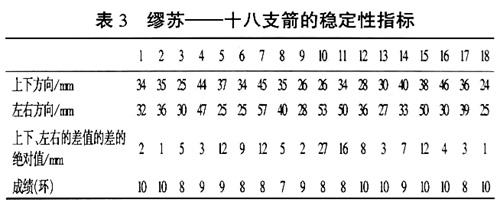

3.2.3瞄准轨迹的稳定性指标用瞄准区域的上下、左右两方面的差值作为瞄准的稳定性指标。表3列出缪苏——十八支箭的每一箭在击发前2 s的上下、左右两个方向的最大差值。

从表3可以看出,十八支箭中的成绩是9环、10环的箭有11箭,其上下与左右的差的绝对值的总和为55,平均数为5;成绩是7环、8环的箭有7箭,其上下与左右的差的绝对值的总和为77,均数为9。对此两均数做T检验,得P=0.12,即两均数差异在0.12水平上显著。可得出有88%的可能性,9环、10环的箭击发前的瞄准轨迹的上下、左右晃动差值比7环、8环的箭击发前的瞄准轨迹的上下、左右晃动差值的均数要小。

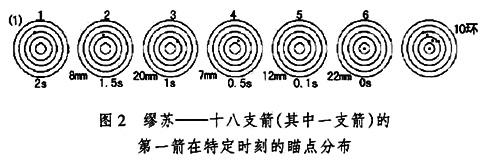

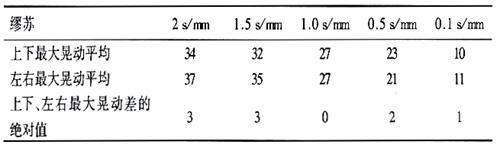

3.2.4十八支箭中的每一支箭的不同时刻的图示分析箭的瞄准轨迹由瞄准期间的所有瞄准点组成,在光靶上以线的形式表现出来,因此研究人员、运动员和教练员只能看出这一段时间的总的效果。但分析瞄准轨迹上的不同时刻瞄准点所处的位置是很有意义的。为了详细分析整个瞄准过程,本人用自己编制的软件对每一箭的瞄准过程取出几个特定时刻画出散点图。图2列出缪苏——十八支箭中的第一支箭分别在击发前2 s、1.5 s、1 s、0.5 s、0.1 s和击发时刻的瞄准点位置图。表4列出缪苏——十八支箭(其中一支)的第一箭特定时刻的瞄准点之间的距离。

3.2.5十八支箭中的每一支箭的不同时刻的上下、左右最大晃动距离列表分析

表4缪苏——十八支箭不同时刻的上下、左右最大晃动的平均

对五个不同时刻上下、左右晃动的两均数做显著性检验得P2s=0.435、P1.5s=0.301、P1s=0.647、P0.5s=0.596、P0.1s=0.376,不具有显著性。这表明缪苏在击发前的瞄准轨迹的上下、左右晃动的均值的大小并不具有规律性。从表4缪苏——十八支箭不同时刻的上下、左右平均最大晃动差的绝对值可见,尽管个别箭的上下、左右最大晃动差值较大,但是从总体上来说,在瞄准阶段(击发前),上下、左右在不同时刻的最大晃动差值很小。另外,从击发前2秒到击发前0.1秒的上下、左右最大晃动均值的逐渐减小也是符合射箭技术的。

4五个人瞄准轨迹的综合分析

4.1击发前0.5秒轨迹的上下、左右最大晃动的均值、尾迹的综合比较与分析

从表7可得:整体上来看,击发前的瞄准轨迹的左右晃动和上下晃动的大小并不具有规律性,这主要和个人的技术有关(表5)。瞄准尾迹的上下、左右晃动在0.11水平上显著(表7),即瞄准尾迹的左右晃动大于上下晃动(表6),而击发前重心在射箭方向上的晃动与前后方向的晃动的均数差异有非常显著性(表7),且射箭方向上的晃动是前后方向的晃动2.01倍。

5结论与建议

5.1结论

1) 运用射箭训练实时反馈系统可获得射箭的重要技术指标和稳定性参数如:尾迹的长度、尾迹的上下、左右的晃动,击发前不同时刻的瞄准轨迹的上下、左右晃动,上靶方向……等。这些指标和参数不但可以衡量每一只箭的好坏,而且可以作为队员个人的纵向比较和队员之间的横向比较资料。

2) 为了使瞄准轨迹看的更清楚,本人编制的软件将每一个瞄准轨迹图按时间顺序变为散点图,清楚地反映出瞄准过程。受到教练员、运动员的欢迎。也便于科研人员分析动作技术。

3) 从五名队员的瞄准轨迹统计来看瞄准尾迹的左右晃动大于上下晃动,即对撒放质量影响主要是射手左右的稳定性。

5.2建议

1) 在有条件和必要的情况下,可以将散点图再加以细分,以便于运动员、教练员和研究工作者的研究分析。

2) 从五名队员的瞄准轨迹的统计来看,教练员应加强运动员撒放时对左右晃动控制的训练,以减小其对成绩的影响。

3) 在今后的射箭研究中,如能结合红外光点高速摄影,将对射箭的技术动作及其稳定性分析有很大帮助

参考文献:

[1] 胡怡忱.射箭发射技术规范及其训练[J].山东体育科技,1995(1).

[2] 许爱秋.射箭撒放动作的技术分析[J].山东体育学院学报,1994(3).

[3] 李良标.射箭动作技术的运动生物力学测试与分析结果[J].北京体育学院学报,1987(3).

[4] 佟启良.射箭时重心的移动及其与命中率的关系[J].科学文选,1983.

[5] 李良标,吕维加,熊开宇.射箭技术的研究与诊断[J].体育科学,1989,10(1).

[6] 李良标,陈伟,卢德明.箭发射阶段弓的稳定性测量与研究[J].北京体育学院学报,1990(1).

[7] 朱萍.试论射箭的时间节奏[J].体育科学,1991,11(2).

[8] 杨海玲.初谈射箭加力节奏的几个要素[J].青海体育科技,1991(1).

[9] 胡怡忱.射箭撒放技术及其训练探讨[J].山东体育科技,1990(3).

[10] 李良标,熊开宇,张士祥.射箭技术及其诊断指标[J].北京体育学院学报,1992,15(4).

[11] 徐开才.射箭器材的调试[J].射击射箭运动,1993(3).

[12] 第二十五届奥运会优秀射箭选手介绍[J].射击射箭运动,1993(3).

[13] 李丁.论射箭运动动作技术规范化[J].青海体育科技,1993(1).

[14] 邹峰.浅谈检查射手瞄准正确与否的方法[J].射击射箭运动,1994(2).

[15] 曹海燕.浅谈“撒放”在射箭比赛中的重要性[J].青海体育科技,1994(1).

[16] 郭显德,李崇善,王友群.现代美国射箭技术简介[J].射击射箭运动,1994(4).

[17] ROMANPEKALSKIExperimental and theoretical research in archery[J].Journal of Sports,1990(8).

[18] 中华人民共和国体育运动委员会.射箭竞赛规则,1997.

[19] 董赛平,译,[美]KathleenM·Haywoob.射箭成功之路——射箭错误动作诊断[M].