利益权衡与调整的工具

余 菲

欧盟对华反倾销规则与实践方面的不公平性是显而易见的。首先,欧盟长期拒绝承认中国市场经济地位(MES),使中国企业处于不利境地;其次,欧盟在反倾销实践中主观臆断、缺乏透明度,有时甚至为了内部利益不惜操纵结果,最终损害了中国出口企业的利益。

从1979年糖精案至今,欧盟对中国出口产品已发起130余起反倾销调查。1999年底以前,中国企业没有获得过市场经济待遇(MET),获得单独税率裁决(IT)也是寥寥无几。2000年以后,我国应诉企业逐渐取得突破,至今已有70余家企业在欧盟反倾销应诉中获得MET。

但是欧盟对华反倾销规则与实践方面的不公平性是显而易见的。首先,欧盟长期拒绝承认中国市场经济地位(MES),使中国企业处于不利的境地;其次,欧盟在反倾销实践中主观臆断、缺乏透明度,有时甚至为了内部利益不惜操纵结果,最终损害了中国出口企业的利益。

本文从MES、MET与IT审查与评估、替代国选择和替代价格确定、司法审查等方面简要分析欧盟对华反倾销法律与实践。通过分析,作者认为:从一定程度上说,欧盟反倾销法律制度与实践是其平衡成员国内部和中欧关系,平衡成员国生产企业与进口企业等不同团体利益的工具。

欧盟反倾销法律体制概述

欧盟反倾销法是指以《欧洲经济共同体条约》,(又称《罗马条约》)为基础形成的《关于抵制非欧洲经济共同体成员国倾销和补贴的条例》(1968年4月15日公布),即欧共体理事会第459/68号条例。此后经过1973、1979、1984、1988、1994和1995年等多次修订,形成与WTO《反倾销协定》大体一致的反倾销法律制度。此后,欧盟又对1995年反倾销条例(第483/96号)进行了6次修正,构成现行的反倾销法律体制。

自上世纪70年代建立针对所谓来自非市场经济国家进口产品反倾销法律制度以来,欧盟反倾销立法大致经历了两个阶段:1998年7月1日之前原则上对此类国家实行一国一税的方法,即根据可获得的出口价格与替代国正常价值进行比较,对相关国家所有企业确定一个统一的税率或者最低限价;1998年4月27日,欧盟理事会通过第905/98号规则,决定对中国和俄罗斯等转型经济国家的出口企业采取有条件的市场经济待遇(MET)方法。

拒绝承认中国MES

在1998年前,欧盟将中国与东欧等社会主义国家都视为非市场经济国家,拒绝采用其国内销售价格和成本。1998年4月发布的第905/98号规则尽管不再将中国和俄罗斯列入非市场经济国家名单,但专门对此类转型经济国家量身定做了一个条款,即《反倾销条例》第2.7条(c)款——中国仍然不是欧盟反倾销法律所承认的市场经济国家。

2002年,欧盟和美国相继承认俄罗斯MES。几乎所有的评论者和研究人员都不否认这是一项政治决定。与此同时,欧盟也表示愿意评估中国的MES问题。2003年6月,中国政府首次向欧盟提出MES申请,随后根据欧盟的要求提供了相关资料和信息。2004年6月,欧盟委员会(欧委会)发布评估报告,认为中国市场化改革虽然已经取得了显著进展,但在其5项标准中仅一项达到规定的条件,而在会计法和破产法等市场经济法律体制、对资源类产品进出口的控制、知识产权保护及相应体系、金融和企业融资等方面存在缺陷。因而,欧委会拒绝承认中国的MES。

此后,中欧双方多次磋商,中国政府也在不断加强改革的基础上提供进一步资料,继续要求欧盟承认中国的MES。2006年9月,在中欧赫尔辛基峰会上,欧盟主席巴罗佐再次表示拒绝承认中国的MES,指责中国在政府的影响力、会计准则、破产法以及金融服务等领域没有达到欧盟的“特定的技术标准”。

众所周知,改革开放30年来,中国已经逐步建立完善的市场经济体制,市场化程度已广为接受和赞扬。一些国际组织的数据显示,中国的市场化程度不仅远远超过早在2002年就被欧盟“转正”称为MES的俄罗斯,而且在一些方面比法国的市场化程度更高。尽管巴罗佐主席高调声称:一旦中国达到了这些标准,“我们一天也不会多等”,但欧盟拒绝承认中国市场经济地位的“司马昭之心”还是显而易见的:一方面,面对强大生产和出口能力的中国企业,欧盟不愿放弃其根据特殊反倾销规则限制或抵制中国进口产品的法律武器;另一方面,欧盟希望借此力促中国开放市场,以便为欧盟企业在华争取更大更多利益。欧盟委员会贸易救济司编写的《欧盟反倾销程序手册》也坦承,“如果现在就给予中国MES待遇,我们就必须采用其厂商的价格和成本,这会降低欧盟委员会调查中国出口倾销的能力”。

对应诉企业MET的审查与评估

根据《反倾销条例》第2.7条,当中国企业提供充分的证据证明其符合以下5个条件时,欧委会可给予其MET,并采用针对其它市场经济国家出口和生产企业的方法确定正常价值和倾销幅度:(1)企业按照市场供求关系决定产品的价格、成本和投入(包括原材料、技术与劳动力成本、产量、销售和投资等),其决策没有明显地受到国家干预,主要生产要素的成本基本反映市场价值;(2)公司有一套清晰的根据国际会计准则独立审计、而且适用于所有用途的会计帐簿;(3)公司的生产成本和财务状况,尤其是资产折旧、购销、易货贸易和偿债冲抵付款等方面不受前非市场经济体系的显著影响;(4)企业应受破产法和财产法的约束和保护,以保证企业经营的确定性和稳定性;(5)货币按照市场汇率自由兑换。

表面看来,《反倾销条例》为中国企业避免替代国命运提供了一个有效的渠道,但欧委会在大量案件中对中国应诉企业的MET审查与评估不仅遭到中国相关企业和政府的反对,而且也遭到部分欧盟成员国的批评。首先,《反倾销条例》第2.7条要求应诉企业提供充分的证据证明其符合5个条件,但如何满足“充分的证据”这一条件,欧盟法律没有进一步解释,实践中欧委会官员因人而异、主观臆断的案例时有出现。其次,欧委会对企业提交MET申请施加严格的时间限制(通常为立案后15天,且一般不给予延期),而自己却并不遵守《反倾销条例》规定的在立案后3个月内就MET做出裁定的法定时间规定。第三,在对5个条件的审查中,欧委会往往偏离事实,以其(或者相关办案官员)过时的印象和眼光做出判断,有时甚至先入为主地做出荒唐的裁决(例如,2005年皮鞋案立案不久,欧盟内部便传出欧盟有意恢复配额制度的声音;后期的发展果然沿着这种“思路”发展:欧委会初步裁定不给予所有中国企业MET,最终建议的反倾销措施也是配额加关税)。第四,对中国企业MET裁定不透明,很多时候不尊重甚至剥夺中国企业的抗辩机会。

中国应诉企业在欧盟反倾销应诉中积极申请MET,并将是否能够成功获得MET视为企业发展甚至生存的重要前提条件,因为获得MET或IT往往是企业继续维持和发展欧盟市场的惟一通道。2006年5月,瑞典国家贸易局发布题为《市场经济待遇研究报告》的报告。在对近30个欧盟案例进行研究的基础上,该机构认为非市场经济国家企业是否获得MET、IT其结果会大不相同(二者的平均税率分别为11%和24%,而其它企业的税率则高达39%)。

替代国选择和替代价格的确定

如上所述,中国企业在欧盟获得MET并不是一件易事。根据笔者对1999年中国企业首次在欧盟获得MET以来37个反倾销调查案件的统计,共有444家应诉企业提出MET申请,但最终仅72家企业最终获得市场经济待遇,仅占申请总数的16%。

即使在同一个案子有个别或少数企业获得MET的情况下,更多的企业无法摆脱根据替代价格确定正常价值和倾销幅度的命运。同样,欧盟在替代国选择和替代价格确定方面的规则与实践为应诉企业提供的主张和抗辩空间十分有限,替代国选择和替代价格确定多数情况下不过成为欧委会操纵结果的工具。首先,从实质上来看,欧盟反倾销法律仅要求选择替代国“不得以不合理的方式”进行,但对经济发展水平、产品差异、生产条件等没有做出限制性条件,这使得欧盟选择替代国几乎没有限制。其次,从程序上,欧委会要求利害关系方在立案公告公布后10天内就拟议的替代国发表评论——际上,在如此短的时间内寻找合适的国家并找到该国愿意合作的企业几无可能。甚至在个别情况下,中国企业由于缺乏充分的市场调查论证,仓促提出替代国的建议,结果出现更不利的后果。1998年钢丝绳案就是一个典型的案例。第三,即使中国应诉企业或进口商提倡的替代国得到欧委会采纳,由于整个调查过程和相关保密数据信息仅欧委会才能获悉,而且欧委会对其确定正常价值的过程和方法披露十分有限,因此应诉方几乎无法做出有效的抗辩。

瑞典国家贸易局发布对35个案例的研究表明,欧盟采用美国作为替代国的几率最高(14次,达到40%)。此外,根据国内相关研究机构对欧盟自1979年以来对中国发起的反倾销案中替代国的统计,欧委会选择发达国家作为替代国的比例为58.97%,其中,美国占到24.36%,在发达国家中占41.31%。欧盟选择发展中国家为替代国的比例为41.03%,其中,印度为11.54%,约1/4强。以高度发达国家的美国(显而易见,美国的原料、人工成本远远高于中国)作为替代国,其实是不妥当的,而印度则由于市场竞争不充分、生产要素配置不合理等原因,其所谓可比产品或替代价格也往往与中国存在很大差别。

司法复审

根据《罗马条约》,利害关系方对欧委会裁决或欧洲理事会的最终决定可以直接向欧洲法院提起诉讼,也可以向通过成员国法院提出诉讼(成员国法院将案件涉及的欧共体法问题转呈欧洲法院,后者做出先决裁定,成员国法院再据此做出判决)。

通常情况下,中国企业寻求司法救济的途径是针对欧盟理事会征收反倾销税的最终决定直接向欧洲法院提出撤销之诉。这需要满足两个条件:该措施必须对相关当事方有直接和单独的约束力;行政机关存在过错,例如越权、不符程序、违反法律或滥用权力。

但是,欧洲法院对欧盟行政和立法机构的制约是十分有限的——至少在反倾销方面是如此。迄今为止,先后有10余家中国出口企业因不服欧洲理事会的最终裁定向欧洲法院提出上诉,但至今获得胜利的仅2006年山东瑞普生化有限公司(瑞普公司)诉欧盟理事会对华对甲酚采取最终反倾销措施一案(欧盟理事会决定其在2003年9月11日对华对甲酚征收最终反倾销措施不适用瑞普公司)。1

中国企业在其它一些司法复审案件中败诉既在情理之外,又在意料之中。首先,中国企业最大的诉求是推翻欧委会对MET的武断和错误裁决,但欧洲法院以MET裁决为事实问题而不是法律问题为由拒绝审理,这关闭了中国企业在这一最大问题上寻求救济的大门。其次,欧洲法院受理和审理上诉案件的依据是被称为“软法”的国际条约。尽管《罗马条约》一定程度上超越了国家条约的功能而具有“准宪法”的作用,但毕竟它是众多成员国权利让渡的产物,其对作为行政和立法权利让渡组成的欧委会和欧洲理事会的制约相应地大打折扣,在针对非共同体市场主体而言则是有过之而无不及。

应诉结果:若干案例比较

尽管从理论上来说倾销是个别企业跨国价格歧视的“非法”行为,因而不同国家甚至是同一国家不同企业的应诉和裁定结果不具有可比性,但是将中国企业的应诉结果进行横向比较并非毫无意义。至少,它反映了一种总体现象,同时也揭示了一定的规律。

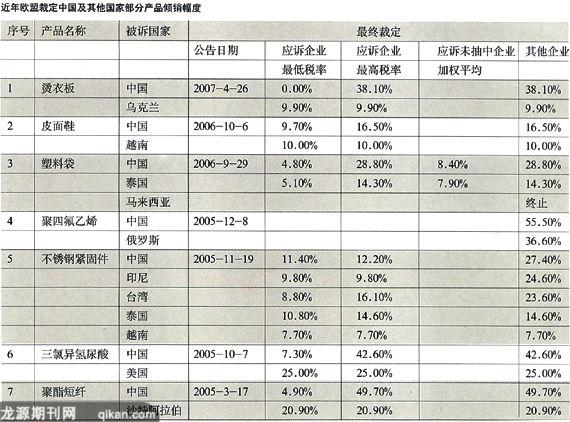

通过对欧盟同时针对包括中国在内两个以上国家反倾销调查案件的比较(见下表),笔者发现:(1)在有企业获得市场经济待遇的案件中,中国应诉企业被裁定的最低倾销幅度低于其他国家应诉企业的最低税率(除不锈钢紧固件案之外的所有案件),但是如果没有获得市场经济待遇,则中国企业的最低税率要高于其他国家应诉企业最低税率(不锈钢紧固件案);(2)中国应诉企业被裁定的最高倾销幅度往往高于其他国家,最高达到其他国家应诉企业最高税率的4倍(烫衣板案);(3)中国不应诉企业或者应诉但未获得单独税率的企业的税率无一例外地超过其他国家;(4)与脱离非市场经济国家阵营的俄罗斯相比,中国企业的倾销幅度往往要高(如颗粒状聚四氟乙烯案,中国企业的倾销幅度是俄罗斯企业的1.5倍);(5)即使是与同样被视为非市场经济国家的越南相比,不管是应诉企业还是非应诉企业,中国的倾销幅度往往高于越南,如皮鞋案和不锈钢紧固件案。

通过以上分析,笔者认为:欧盟拒绝承认中国MES(尤其是在早在5年前已经承认俄罗斯MES的情况下),在具体案件中利用其对企业的MET、IT、替代国等重要问题上极少受到制约(至少从司法审查监督来看如此)的决定权操纵反倾销调查结果,借此决定甚至操纵最终采取的反倾销措施。从大的方面看,欧盟决定是否承认中国MES,从小的方面看,欧委会在一些反倾销案件中从决定是否立案到最终建议的反倾销措施,无不体现欧盟行政和立法机关为了平衡不同利益集团和主体的利益。

去年下半年以来,中欧经贸关系面临更多的挑战。在这种背景下,欧盟先后对中国多种钢铁产品发起反倾销调查,包括涉案金额创记录的镀锌板案。与此同时,欧盟内部也在检讨和调整其贸易政策,要求加大对中国产品反倾销调查和采取措施的呼声渐涨,甚至出现反倾销的同时展开反补贴调查的讨论。这种趋势和声音值得关注。

(作者单位:上海财经大学法学院)

1不包括目前正在审理的5家中国企业诉欧盟理事会针对中国出口的皮面鞋征收最终反倾销税案。