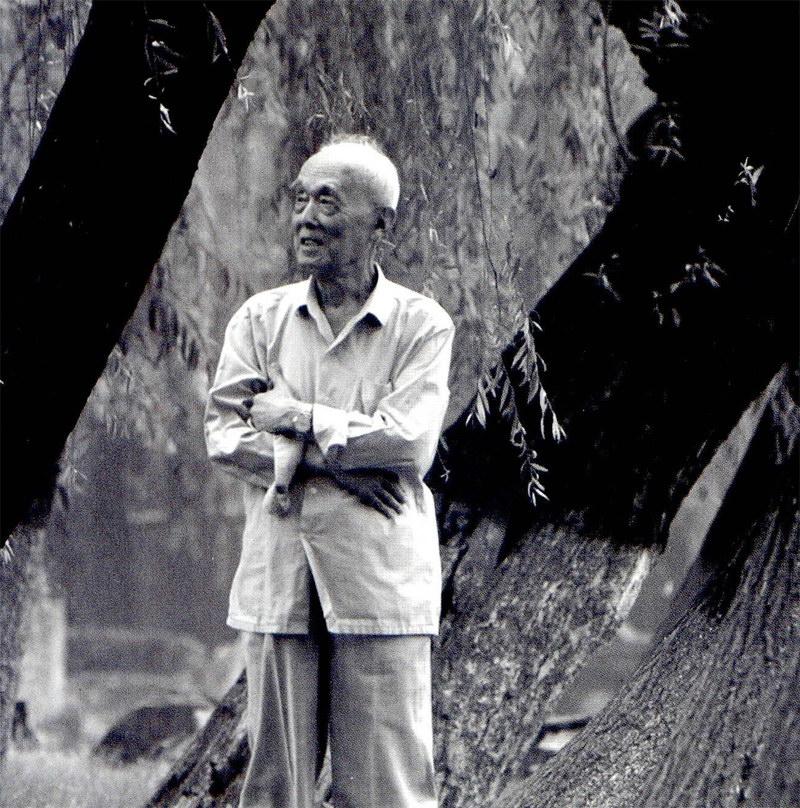

季羡林:最后的大师

丁永勋

2009年7月11日8时50分左右,98岁的季羡林因突发心脏病,病逝于北京解放军总医院。此前,他“以院为家”已有6年之久,其间还曾多次被传去世。这一次,他真的离去了。

似乎只是巧合,另一位著名学人任继愈在4个小时前病逝,享年93岁。一位文化观察者用“一日痛失两国师”来表达自己的惋惜。

“最后的大师”,这个已被用滥的称谓,现在用在季羡林身上,或许才是最恰当的。他的去世,使我们不仅损失了一位文化老人,同时也带走了20世纪那一辈学人最后的学术精神。

大师出自“草根”

季羡林,字希逋,生于辛亥革命爆发前的1911年8月,山东清平县(今属临清市)人。在很多人印象中,在当时能出国留学的年轻人,非富即贵。但季羡林不是。按照他本人的说法:“清平是全山东最穷的县,官庄是全县最穷的村,而我又出生在全村最穷的人家。”在他的早年回忆中,唯一的关键词就是饥饿,能吃上一顿白的(面),曾是他最大的奢望。

季羡林人生的第一次重大转折,始于6岁那年的第一次背井离乡。依靠在济南谋生的叔父接济,他有机会进城读书。在济南,这个敏感而聪慧的农村孩子,一直都是老师眼中的好学生。他接受的基本是现代教育,他的中学老师中有前清的状元,也有左联五烈士之一的胡也频、鲁迅的好友董秋芳。在校园里,他还遇到了作为教师家属的上海滩“文小姐”丁玲,她穿着高跟鞋一瘸一拐的摩登形象,让他记忆深刻。

1930年,季羡林同时考取了当时最好的大学:北大和清华。为赶上“出国热”,他最终选择了出国更容易的清华,入西洋文学系。但他很快就不满意了,因为系里的外国老师们大多只会照本宣科,基本属于“误人子弟”。倒是一些旁听课,如陈寅恪的佛经翻译、朱光潜讲的美学,让他感觉如醍醐灌顶,以至于影响了他一生的学术方向。

在清华,季羡林很快崭露头角,成为小有名气的文青。常与同学李长之、吴组缃、林庚等交游,指点江山、品藻人物,人称清华“四剑客”。像今天的文学青年韩寒一样,他们会为“茅盾是不是好作家”这样的问题争得面红耳赤。学生时代,他已开始在著名的《大公报》等报章副刊发表文章。

1934年清华毕业后,无权无势的季羡林一度遭遇“就业难”,只得“改行”回济南中学教国文。一年后,他终于等到了一个难得的出国机会,考取了清华大学与德国大学的交换研究生,撇妻别子,第—次踏上出国之路。

和漫长的赴德旅程一样,季羡林没有想到,他的留德生涯会如此漫长。有感于当时的留学风气,季羡林为自己定下一条原则:不靠研究中国的东西拿国外的博士。再加上在清华时受陈寅恪等先生的影响,季羡林最终选定西方人垄断的梵语研究作为自己的主修方向,辅修英国语文学、斯拉夫语文学和吐火罗文、巴利文等。在这里,他有幸得到古代东方语言权威瓦尔德施密特和西克教授的一对一指导,奠定了一生的学术基础。

因为随后爆发的二战,原本两年的留学计划,竟延滞了10年之久。他一边兼任助教,一边继续做研究。在德国小城哥廷根,在战争和饥饿之中,季羡林几乎读遍了所有跟自己专业相关的书籍和资料。

1946年,战争结束了,手握权威论文和哲学博士学位的季羡林,放弃去剑桥大学任教的机会,斩断了一段朦胧的异国感情,辗转回到国内。因为老师陈寅恪的推荐,他被胡适、傅斯年主持的北京大学聘为副教授,并在一周后“闪电”升任教授,兼东语系系主任。

此后的60多年,他从未离开过北大。在他的主持下,建立了中国的东方学体系,东语系也从北大最小的系一度跃居北大第一大系。东语系培养的学生中,仅驻外大使就有100多位。

“胸无大志”的学术大师

2009年7月12日,北京,季羡林公众吊唁活动,欧阳中石先生送上挽联。

虽然人到中年突然“官运亨通”(季羡林语),但他对当官兴趣不大,甚至“厌恶政治”。他更愿意把自己定位为一个纯知识分子。用他自己的话说,自幼就“胸无大志”,只想做点学问。终其一生,北大副校长可能是他担任的最高职务。而中共党内显赫一时的“南北二乔”,都曾是他的故交:乔冠华是他留德的同路人;曾任毛泽东秘书、中宣部副部长的胡乔木是他的清华同学,当年曾苦劝他参加革命,被他以“胆子小”为由婉拒。对于当了“大官”的朋友,他从不主动接近,倒是胡乔木曾多次登门相求。

季羡林的贡献,首先是在学术上。他被称为最后一个“通儒”,他通晓十几种语言,一生著述数千万字,在每个涉及的领域都有开创性建树。他在学術上的贡献,被研究者总结为十大方面,这还不包括所谓的“国学”研究。他的学生钱文忠认为,季羡林研究的主要领域和“一根红线”,是印度古代语言研究,进而运用这个工具解决印欧语言学、文化交流和佛教史上的重大难题。这是一个十分冷僻的领域,在世界范围内都少有人能真正与之对话。但是,他的研究成果丰硕且影响巨大,这种影响至今仍在。

在生前,季羡林是硕果仅存的社会科学一级教授,他的研究成果在国际学界备受推崇。后来到了台湾的“中研院”院长胡适,曾对人说:“做学问应该像北京大学的季羡林那样。”

更难得的是,季羡林的学术之路,经过了多次主动或被动的调整。学成归国后,他的主业梵语研究,因为没有研究材料而无用武之地,只得搁置,他就搞起了中印交流和佛经研究,又承担起创建东语系等大量的行政事务。10年“文革”,他被打入牛棚,扫厕所、当门卫,甚至一度准备好了自杀的药片。最后,帮他克服了短见的,还是“做学问”的信念。他利用看大门的空隙,偷偷翻译抄在纸条上的梵语诗。“文革”结束不久,皇皇巨著《罗摩衍那》全译本问世。在80岁高龄以后,他仍在做查资料。做卡片的笨功夫,推出了70多万字的《糖史》。

至于平常人,可能一辈子也没有机会窥其学术的门墙。更多人是被纯粹的学术精神和几十年如一日的勤奋所折服。作为大学者的季羡林,既无家学渊源,也非聪明绝顶,他把自己的经验总结为最简单的“勤奋”二字。

北大中文系教授乐黛云说,住院之前的季羡林,每天早晨4点起床读书、写作,这个习惯坚持了数十年。“最早的灯光”已成为北大一景。

一位1980年代初曾在北大工作的年轻人,在写给北大百年校庆的纪念文章中,深情回忆了对他影响最大的师长之一季羡林。从他亲见的一件小事,可以看出季羡林是如何“勤奋”的。有一次,他与季羡林一起参加一个会议,住在西苑饭店,且同住一室。会议上,季羡林每天都准时参加,正襟危坐。但他发现,在发言人跑题的时候,季便用手指在大腿部不停地划来划去。年轻人抑制不住好奇去问缘由,季回答说,这个时间可以用来复习外语单词。

当时这位年轻人正在翻译一本难懂的法学著作,遇到一个难懂难译的词,就去向季先生请教。季羡林当即作了回答,但同时又说:“你可以先这样。”他当时还不理解季羡林这样说的意思。当晚,他发现季先生没有住在饭店,次日返回,即向他说明了这个词的由来,多种含义解释得十分详尽。这位青年感叹:“我不敢想象季先生是否因为这件事而返校,但我敢肯定他当晚认真地查阅了这个词。”

这位当时的年轻人,就是时任北京大学团委书记的李克强。

偶露峥嵘的朴厚长者

在北大,有一条一代代学生口耳相传的“季羡林典故”:上世纪80年代左右,某年新学年开学,一新生来校,带着行李来学校报到。因忙着去办各种手续,行李无人照看,恰好看见一老人走过,一头白发,着陈旧中山装,就推断他肯定是学校的校工,就招呼一声:“老同志,给我看一会儿!”老者点头答应,就站在门口,一直看守到他办完一切回来才离去。直到随后的开学典礼上,该新生才发现,为他看行李的,就是坐在主席台上的北大副校长、东方学大师季羡林。

这个段子已成为经典,至于其真实性,有人曾问到季先生,他自己也无从证实。或许在他看来,做这样的事是十分自然的。

虽是留德10年的海归,但季羡林很少有西装革履的时候。出现在人们面前时,他几乎永远是中山装、黑布鞋,一口山东口音的普通话,他确实像自己所说的“土包子”。

而他的为人,也一如他的外表,朴实宽厚,平易近人。所以,他有很多各界的朋友和忘年交,甚至有林青霞这样的明星粉丝。“拜访季羡林”也成了很多人去北大的一大目标。而对于朋友请求,他几乎有求必应。这也是他题词、写序这么多的原因。

在同为“北大三老”的张中行看来,“朴厚”是季羡林最难能可贵的品格,甚至比他的博学更重要。

但季羡林并非“好好先生”。在大是大非面前,他自有原则。在人人过关的运动中,在对胡适、俞平伯、陈寅恪等人的批判中,找不到他的只言片语,至少他保持了沉默。相反,他为所有的老师写了纪念文章。回顾自己的“运动史”,他给自己一个“大节不亏”的判语。或许,这也是他“要说真话,不讲假话。假话全不讲,真话不全讲”理论的发源处。

如他所说,他甚至还是个“天生的犟种”。“文革”中,在北大“造反派”最猖狂的时候,教授、学生人人自危,他却主动“跳出来”,公开反对那位北大“老佛爷”(聂元梓),因此被打入牛棚,挂牌游街,甚至被毒打至血肉模糊。不过,在季羡林的回忆中,那是他所做的“最满意的一件事”。

痛感于对那段历史的长期遮蔽和遗忘,上世纪90年代末,季羡林推出了《牛棚杂忆》。这本20万字的小册子,当年曾产生巨大的影响,已成为反映“文革”历史和知识分子心理历程的经典。在这本“秋后算账”的书中,季羡林一改以往的温情笔触,秉笔直书,血泪可见,但在涉及具体加害者时,他又全部隐去姓名。在前言中,季羡林保证没有一句假话,他用真话的力量,揭开了各种“伤痕”文学未曾达到的反思深度。《牛棚杂忆》作为不多的反思“文革”历史的专著,是季羡林留给民族精神史的重要遗产。

“河东河西”之辩

上世纪80年代末到90年代初,季羡林已名满天下。在各种稍有规模的文化工程和相关出版物上,总能看到“主编季羡林”、“顾问季羡林”,以至于被人称为“写序最多的人”和“最忙的主编”。

也就是在这一时期,季羡林开始在各种场合就东西方文化问题发表意见。季羡林自嘲说,“耄耋之年,忽发少年狂,一系列引人关注的怪论奇思问世”。季氏“怪论”的核心观点是:东西方文化的根本差别在于思维方式不同,东方文化的特点是综合,西方文化的特点是分析。目前流行全世界的西方文化并非历来如此,也絕不可能永远如此,以“天人合一”为特点的东方文化才能拯救人类。21世纪,将是东方文化的世纪,这是不以人的主观愿望为转移的客观规律。

季羡林的观点,被形象地概括为“三十年河东,三十年河西”。他对中国和东方文化的自信和热情,让人印象深刻,这可能也是他获得“国学大师”头衔的缘起。“河东河西论”曾引发广泛争议。支持者遍及东西方各国,甚至有来自遥远太平洋岛国的信表达赞成:批评者也态度鲜明,视之为文化民族主义,认为“河东河西”的预测根本不值一驳,和算命先生的卦辞差不多(徐友渔)。更有激烈者,直斥“季羡林老糊涂了”。

面对来自各方的“商榷”和“质疑”,季羡林的态度是“不争论”,因为他认为,这不是一个理论问题,而是一个将由历史发展来证明的事实,没有争论的必要。

在山东大学教授、《季羡林传》作者蔡德贵看来,季羡林长期留学西方,又深受中国传统文化的影响,毕生从事的是沟通中西的印度古代语言和比较文化研究,对中西方文化前景发表看法,季老应该是最有发言权的。

体现在季羡林这代知识分子身上的强烈爱国情怀,或许也增加了他对中国传统文化的自信和热爱。在《忆往述怀》中,季羡林曾满怀深情地写道:“我平生优点不多,但自谓爱国不敢人后。即使把我烧成了灰,每一粒灰也还是爱国的。”

成为符号的季羡林

季羡林,对于大部分国人来说,这是个熟悉的陌生人。他的形象不断见诸媒体,他的名字不断刊印在各种专著和文化工程的主持者位置,他的事迹广泛流传于学术文化圈中。尤其是最近几年,年近百岁的季羡林声望日隆。季羡林三个字,已成为博学的化身、知识分子的典范。

作为一个不曾身居高位的知识分子,他几乎获得了所能得到的最高荣誉。得知他去世的消息,总理温家宝从会场赶到医院送别。此前,温家宝已连续五次到病房探访,并和他促膝长谈。他向总理进言教育问题,谈他对“和谐”和“说真话”的体会。

与此同时,关于他的误解和争议也从未间断。这种隔膜,只从称谓上就可以看出来。在他逝世后,官方媒体给予的头衔是古文字学家、历史学家、东方学家、思想家、翻译家、佛学家、作家,当然这个头衔还可以继续加长。但更多媒体在报道他去世的消息时,大标题赫然都是“国学大师季羡林”,一个他极力请辞的头衔。

他所从事的学术领域,也许没有几个人能懂,但各怀用意的帽子接踵而至,任他如何郑重请辞也推脱不掉。2007年,他在新书《病榻杂记》中一口气辞掉戴在他头上的“国学大师”、“学术泰斗”和“国宝”三顶帽子,成为轰动一时的新闻。“身上的泡沫洗掉了,露出了真面目,皆大欢喜。”季羡林说。而在此之前,围绕季羡林的“河东河西”之争、“海晏河清”之辩,都曾演化为不大不小的文化事件。

常年身居病房的季羡林仍笔耕不辍,著作一本接一本出版,去世的前一天,还留下了“弘扬国学,世界和谐”的题词。他从未置身于社会之外,2008年汶川地震,他在病榻上为灾区的人们牵挂落泪,并以个人名义捐出20万元。

季羡林最后一次出现在公共视野里,就是年初的所谓“书画事件”,冲突的另一方,直指他服务了60多年的北大。季羡林最后的温和“抗争”,最后也选择了“和为贵”。最终,这起事件在众目暌睽之下被断成了“葫芦案”。季羡林本人在这起事件中的意外“收获”,是与失和10多年的儿子重归于好,在人生的最后时光,这个“最老的爷爷”得以重享含饴弄孙之乐。晚年的弟子钱文忠说,老人的最后半年一直有儿子陪伴,“过得很幸福”。

这起事件,也让更多人认识了季羡林的另一面:在高朋满座和大师光环之外,一个孤寂落寞的普通老人。

编辑 晓波 美编 黄静