拆城诀

孙 冉

一座城墙的存与废,背后是一个时代的张与弛

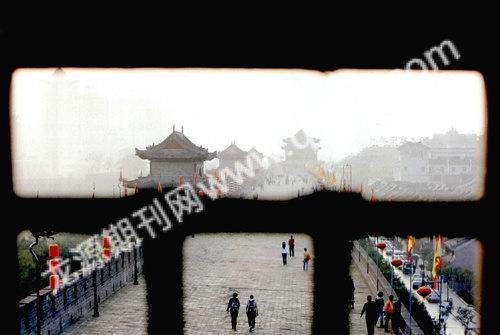

说起西安城墙,出租车司机对游客最喜欢说两句话——

第一句:1998年,克林顿出访西安,就是站在如今南门的城楼上。

当时,这个城市为此准备了隆重的欢迎仪式,场面被营造成1400年前的唐朝气派。在古老的城墙上,克林顿说,这个城市看上去很年轻。它有足以自豪的历史,却不断地许诺明天,也许是最开放、发达的城市。

西安确有足以自豪的理由,它有中国独一无二的城墙。这个独一无二,如今已经成了这个城市的名片。

另一句:要不是那几个人,如今的城墙早没了。

从最初的习仲勋,到后来的马文瑞、铁市长,西安人谈起城墙现在很怀念那几个人,他们更愿意把这座城墙和这些名人联系起来。

于是,历史被简单地说成,大跃进的时候,是习仲勋保住了西安城墙。在“文革”末期的时候,是张景佛力顶左倾,反对拆城。新时代,是陕西省委书记马文瑞和铁市长,修复了城墙。而在西安总规划师韩骥眼中,西安城墙能保下来,只是时代使然。

城墙存废风波

1958年,西安市人民委员会作出拆除城墙的决定。

当时正值夏季,城墙满目疮痍,岌岌可危,护城河臭得能熏死飞过的苍蝇。

解放前,城墙是一个全民战争的碉堡,由于历史原因人们利用城墙挖了好多防空洞,13.7公里的城墙,防空洞的长度就达40多公里。

到了大跃进时期,搞社办工业,又利用城墙的空间挖房子,城墙基本上已被蛀空。而护城河更不像样,起初规划是排雨水的,但到了后来就成了这个城市的下水道和垃圾场。

1958年6月17日,全国拆墙运动热火朝天。北京在拆,南京也在拆,西安市人民委员会亦不例外,召集有关方面负责同志,对西安城墙的存废进行座谈。

如今,还能在西安市档案馆找到一份《关于拆除西安城墙工作的来往文书》,其中翔实记录了当时决定拆除城墙的过程。

座谈会上的意见,拆保对立,针尖麦芒。拆派认为,城墙是封建社会的城堡,如今已无功用,保留不仅劳民伤财,而且处处险情,已经威胁到人民的生命安全。如果单从保存文物的角度着想,不如只留城门楼子。保派多以文物界专家为主,但声势明显处于下风。

伴随着政府层面的讨论,消息不胫而走,市民们觉悟得快,已经开始了自发的毁城运动,城墙上的垛墙、墩楼以及城四角的角楼,毁于旦夕。城墙墙体被挖断了两处,近两万平方米的外墙青砖流落民间。

作家肖云儒向记者回忆,当年他就住在城边。城墙底下遗砖无数,市民抢着搬回家铺地,他随手也捡了几块秦砖,回家做了砚台,有一块幸好留住了。后来一次到临潼博物馆参观,有一块跟他捡来的竟然一摸一样。当时,一边庆幸如获至宝,一边感叹有眼无珠。

1958年9月,西安市委向省委请示,经研究认为,西安城墙可以不予保留,今后总的方向是拆。为了便于人民以后瞻仰,只保存几个城门楼子。

10月,陕西省委复函表示“原则同意”。

眼看形势危急,城内几个老文物工作者坐不住了。以陕西省文化局副局长武伯纶为首,几个文保老人,试着越过陕西省政府,以陕西省文物管理委员会的名义向国务院打电报,请国务院出面干预。

而远在千里之外的北京,关于拆与不拆的争论已经持续了两年。1956年开始,北京的学者就开始对于是否拆除朝阳门争议不断。同年10月,城门终于被推倒后,这股争论转向了城墙。

当年关于北京城墙的存废争论达到了白热化的程度,全国都在看着北京。保派的代表人物是鼎鼎大名的古建专家梁思成与文物局局长郑振铎。拆派的风头人物也很厉害——北京市建设局总工程师朱兆雪与北京规划局总规划师赵东日。

1957年整风运动时,文化部文物局一些搞业务的人实在看不下去了,写了份报告递了上去,意思是北京这几年拆得太厉害,城墙一定要保住。曾经的国家文物局副秘书长谢辰生在当时还是文物处业务秘书,他也参与了这个事情。据他回忆,报告发给了当时的文化部副部长钱俊瑞,钱不敢签,怕得罪时任北京市委书记的彭真。后来这份文件由沈雁冰签发,沈当时是文化部副部长,据说是从来不签文件的。

报告上去以后,国务院很快就批给了北京市委,说这个问题有争议,先不要拆。韩骥说,当时习仲勋看到这份报告,向周总理汇报情况。总理对西安的情况很了解,当年西安事变就与西安结下了渊源,所以也说西安城墙要保住。

没想到,转过年来,就听说拆派争取到了毛主席的同意,看样子是保不住了。

1959年夏秋之交的一天夜里,时任国务院副总理习仲勋打电话给文化部副部长钱俊瑞,说北京城墙保不住了,你们赶快把西安的保下来。

钱又找到文物局副局长王书庄,王让谢辰生和古建专家陈明达连夜赶出了一份关于西安城墙的材料递到国务院。

同年9月,西安市收到了《国务院关于保护西安城墙》的通知。

通知附上了文化部关于建议保护西安城墙的报告。其中提到,西安城墙是我国现存保存最完整而规模较大的一座封建社会城市的城墙,应该保存,并加以保护。国务院的意见是:同意文化部的报告,请陕西省人民委员会研究办理。

这份文件,挽救了命悬一线的城墙。

当年底,西安市市长刘庚签署了一份文件,“自即日起严禁拆取城砖、挖取城土以及其他破坏城墙的行为”。

西安城墙自此逃过一劫。

而作家林牧后来在一篇回忆中写道,1962年,北京批判习仲勋。会上,张德生揭发习的8个问题,其中一条就是不许拆西安的城墙。

西安城墙的命运

西安城墙存废的命运到了1970年代初又重演了。一场“深挖洞,广积粮”的政治运动漫卷全国,古城墙再度告急。这时人们要拆的理由,除了依然认为城墙代表封建迷信,还有城墙挡了城市发展的道。

这时西安的城市人口正处于快速增长期,住房紧张。当时最迫切要解决的问题的就是给居民盖一些住宅。但若要找空地,拆城墙是最经济的办法,城墙仅绿地的占地面积就达900亩。

此时西安已是军管,规划局一些技术人员通过游说军代表,又开始闹这个事情。

而其实,早在1962年,国家颁布了文物保护法,宣布了一批国家文物保护单位,西安城墙就在名单上。

但这并不妨碍拆墙计划。西安说,北京都能拆了城墙给老百姓建住宅,西安为啥不能?再加上“文革”期间,城墙没人维护,有的地方坍塌了,有的地方砖都让人扒光了。

西安工防工程指挥部当时提出了一个方案,要像北京一样,拆掉古城墙,修建环城地铁。而已经军管了的陕西省委很快批准了这项计划。

这一次,又一个胆识过人的陕西人站了出来,他就是当时的西安市革委会基建办公室城建处处长张景佛。张在解放之初参与制订了西安第一个城市总体规划,将古城墙在内的诸多古建筑、古遗址纳入保护规划。

在讨论实施拆古城墙修地铁方案时,张景佛据理力争,以工程浩大,资金难以筹措等理由,使这个计划最终不了了之。

张景佛1984年调到环城建委担任办公室主任。在这个岗位上一直到去世。西安建筑圈内开始流传,“为了保护城墙累死一个办公室主任”的段子。

而西安总规划师韩骥却并不这么认为,他感觉在当年那个社会背景中,一个地方技术人员能起到的作用是很有限的。

当时的情况也确实如此,西安第二次的拆墙风波同样闹得很大,一些西安老文物工作者又报到了北京。北京方面出面加以阻止,理由就是西安城墙已经成了国家文物保护单位,岂是说拆就拆得了。

在长达数十年的毁城风中,西安古城墙无疑是幸运的。

而韩骥认为,幸运只是表象,其实西安城墙得以保留并非偶然。国家自1980年代开始,在城市规划上,就有了一系列重要的举措,为古建筑的保护奠定了基础,西安城墙坐上了顺风车。

1982年2月8日国务院批准《关于保护我国历史文化名城请示》的通知。这个通知是在1981年12月28日由国家建委和文化部报给国务院的。第一批名单有24个城市,陕西有西安和延安。

1982年12月20日,西安市政府发布了《关于保护西安城墙的通告》。1983年3月9日,国家建委在西安开了座谈会,会后下发了,《关于加强历史文化名城规划的通知》。

同时,以城墙为主体的环城工程纳入西安整体规划,得以同时报批与进行。这个1980~2000年的西安总体规划,筹措了多年。从1979年成立领导小组,一直到1983年11月8日国务院批复。

这个批复的总体规划的总体纲领是,在保护古都风貌的基础上建设社会主义现代化城市。这里面提出来,控制人口到180万。切实加强西安历史文化名城的保护,尽量利用明代城墙城河以及环城绿地建立环城公园。

这虽不是正式的法规,但经过国家批准,也可以作为法律来执行。这就使得西安城墙既有保护国家历史文化名城的法规,又有国家批复的城市规划,西安城墙在许多保派人士的心中终于似一块石头般落地。

而韩骥分析,按照当时的形势,西安城墙也是命该如此。

在一些高层领导人心里,西安的地位很重。全国的城墙都拆了,作为世界闻名的历史古城,西安不能随便动。

韩骥认为情感因素也在拆保之间起作用:陕西的地方领导,从小在这念书,谈恋爱就在城墙上坐着。那感情是不一样的,百姓也如此。1943年日本轰炸西安的时候,好多西安老百姓就把城墙掏个洞,躲在里面。所以西安城墙拆得慢,发动群众修也修起来了。

梁思成救了西安城墙?

之所以拆城墙呼声不断,最根本的原因就是,现代建筑与历史遗存争夺城市空间。城市规划的使命就是处理这种矛盾,但在如今的中国,城市化发展迅猛,许多事情来不及考虑就做了。西安能保住也被认为是个时机问题。

1980年代开始的环城工程,恰当地解决了这个矛盾。规划主要来自韩骥所在的西安规划局。韩骥夫妇都是梁思成的学生,他们曾经认真研究过梁思成“梁陈方案”失败的原因,而环城工程正是在此基础上诞生的。

国务院批准的那份总体规划里,提出四位一体的规划工程,并没有单独就保护城墙而保护。所谓四位是指城墙、城河、环城路、环城绿地。规划要把环城绿地、城墙和城河变成一个公园。另外再修建一条环城路。

之所以这么规划,就是因为研究了北京当年的情况。北京市建设局总工程师朱兆雪攻击梁思成方案最主要的问题就是环城路。

北京的情况是拆了城墙修环城路,下面再修地铁。韩骥研究的时候,就一直琢磨怎么既保城墙又不影响城市发展。

所幸的是,西安在1950年代建设时在城外留了条路。规划就在这条路的基础上,重修了环城路。其次,城河从1950年代开始城市污水就向里排,很臭,不亚于北京的龙须沟。规划提出要治理城河,沿途的老百姓都很拥护。再次,环城绿地上有很多违章建筑,盖了一些破烂小工厂,很扰民。拆掉小工厂,盖成绿树成荫的环城公园,最后再提出来保护城墙,就变得很自然了。

梁思成在1950年代研究北京都市计划时就提出,“北京城是必须现代化的,同时北京原有的整体文化特征和多数个别的文物建筑又是必须加以保存的,我们必须‘古今兼顺,新旧两利,强调同周围环境配合,发展新的保护旧的”。

梁思成关于保护北京一系列的规划思想,其实是他古建保护思想的精髓。这也是韩骥等其他规划师在环城工程决策实施过程中,一直大量援引的规划设计原则。

所以后来韩骥经常说,西安城墙得以保留与梁先生有很大关系。

80年代,韩骥和西安一些保派,着手保护了西安城墙和西安城门,他们尊崇的还是梁思成“以保护标志性建筑为核心”的理论。韩骥说,这几个东西都保护住了,别的东西再变也丢不了精神。