递进表达的历时演变与兴替

高育花

【摘要】汉语递进表达在不同的历史时期有不同的表达方式,这些表达方式之间有一定的历时替换关系。近代汉语中通过重新分析产生的“益发”类副词和现代汉语中通过语义虚化、优选产生的“越来越”成为目前表绝对递进最主要的方式。表比例递进通过一系列的词汇兴替,加上语言经济原则的制约,最终只保留了“越X越Y”和“愈X愈Y”两种形式。

【关键词】绝对的递进 比例的递进 历时替换 倚变关系

递进是同一事物或者应该看作相同的事物在不同时间里状态的比较,主要通过一些副词(或副词结构)和时间词(主要是“日”)来表达。根据句义,递进可分为表示绝对的递进和比例的递进。递进表达上古汉语中就已出现,发展到现代汉语,递进表达的语法格式主要有两种:“越来越…”和“越…越…”。在递进表达的历时发展过程中,究竟出现过哪些具体的副词表达方式、不同方式之间又有什么演变或历时替换关系,目前还未见详尽的研究。本文力图在这些方面做一些探索。

绝对的递进

绝对的递进表示行为、性状的程度因某种原因的影响而加深,这种加深只是该行为、性状自身在不同时间的一种变化(即单纯的增益),和其他行为、性状之间不存在倚变关系。和表绝对递进句相联的小句,不仅仅指示另一件事与此在时间上相关,很多时候也兼有指示原因的作用。在表绝对递进的小句中,汉语不同历史发展阶段,所使用的副词(或副词结构)也有所不同。

1、愈、益、弥

主要出现在上古汉语中,中古汉语中使用已相对较少,近代汉语中已很少使用,现代汉语仅“愈”偶见于书面语体中。在句法结构中,这类副词既可以用在动词前,也可用在形容词前。由“愈”“益”组成的双音节结构“愈益”“愈加”“益加”等在不同时期也都有使用。

2、更、转

表示程度的用法,中古汉语中开始出现,“更”一直保留到了现代汉语中,而且十分常见。在句法结构中,“转”一般只用在形容词性谓语前,“更”既可以用在动词谓语前,也可用在形容词谓语前,还可用在复杂谓语(如处置式)的前边。 “更”“转”的这种用法,都是它们的动词义“改变”通过引申,然后虚化而来的。由“更”“加”组成的同义联合式双音副词中古汉语中开始使用,并且保留到到了现代汉语中,但使用频率一直不高。

3、越、越越、越加、益发(一发)、越发、愈发

程度副词“越“唐代开始出现,虽然用例不是很多,但从语义和句法位置看,都已经是典型的副词。不过,这一时期副词“越”的句法功能还比较弱,一般只出现在形容词性谓词前。从宋代开始,副词“越”的语法功能开始增强,既可出现在形容词性谓词之前,也经常出现在动词性前,甚至可以出现在否定性谓词成分之前。发展到现代汉语中,由于“越来越”的广泛使用,副词“越”单用的情况已经很少了。

宋代副词“越”重叠构成双音节副词“越越”,用作状语,既可位于形容词性、动词性谓语之前,也可位于主语之前。主要出现在宋元戏曲中,其他文体的使用频率不高,而且清代以后基本上已不再使用。

同义联合式双音节副词“越加”元代开始使用,但使用频率很低,明代使用频率剧增,尤其是在白话小说中。发展到现代汉语中,“越加”单用表示绝对递进的用例已经很罕见了。

双音节动词“益发”上古汉语中就已出现,义为“增派”,宾语多是“兵、军、船、徭”等。如:

(1) 于是,秦大怒燕,益发兵诣赵,诏王翦军以伐燕。(《战国策·燕策》)

宋代“益”“发”相连出现后,其后的词语不再局限于“兵卒”类的词语,而是开始出现动词。如:

(2)东南诸峰,罗立獻状,秀气益发如抉,环云如剖。(宋 程珌《洺水集》巻六)

此例中的“益”“发”其实已不属于同一语法层面,“益”为程度副词,用作状语,修饰其后的谓词性成分“发+动词性宾语”。如果某个动词不是句子中唯一的动词,并且不是中心动词,该词的动词性就会减弱。该例中的“发”很明显已不是中心动词,“秀气益发如抉”与“环云如剖”互为对文,但后一小句中并无动词“发”,因此我们认为“发”的动词性已经弱化了,甚至已经脱落。汉语中一个标准的音步是由两个音节组成的,而“益发”作为双音节词,上古汉语中就已出现,因此在语感上人们更容易把“益”+“发+动词性宾语”重新分析为“益发”+“动词”,“益发”成为修饰为谓词性成分的双音节程度副词。

刘丹青指出:真正推动重新分析发生的动力来自语言的无标记性特征,而无标化的表现之一就是结构简化。把“益”+“发+动词性宾语”分析为“益发”+“动词”,就避免了动词带VP宾语这一复杂结构,从而简化了结构。

因此,我们认为,程度副词“益发”产生的主要原因有两个:一个是固有双音节词形对读者认知心理的影响,另一个是人类语言向无标记状态演化的强烈倾向。正是这两个原因导致了该结构重新分析的发生,也促成了程度副词“益发”的产生。

当一个词的词汇意义已经弱化,在结构中只和前面的实词语素有位置上的关系而没有意义上的关系,而且可以出现在不同的根词语素后,就可以认定该词已经成为一个词尾。据此,我们认为程度副词“益发”中的“发”已经是一个词尾了,不过还不够典型。

“益发”作为程度副词,元、明时期使用频率都不高,清代有所增加(主要集中在《儿女英雄传》中,共54例),现代汉语仍有使用,但频率非常低。程度副词“益发”又可写作“一发”。

“越发、愈发” 由程度副词“越”“愈”加词尾“发”派生而成,元代出现,明、清高频使用,现代汉语中使用仍较多(主要是“越发”)。

4、越来越

程度副词“越来越”出现很晚,在我们所检索的语料中,最早出现的是晚清郭小亭《济公全传》中的两例。如:

(3) 若不依我那药方行,他的病是越来越重。(清郭小亭《济公全传》第二十四回)

现代汉语中“越来越”的使用频率剧增,成为表达绝对递进的最主要的副词。既可表达“随着某事物的发展, 另一种事物在数量、范围、程度或情状等方面逐步产生某种变”,也可表达“本来就… , 现在更…”。如:

(4)祁老人虽然还陪着常二爷闲谈,可是脸上的颜色越来越暗了。(《四世同堂》十五)

“愈来愈”主要出现在现代汉语书面语体中。“越来越”是由表比例递进的“越…越…”发展而来,具体演变过程我们在表比例的递进中再详加论述。

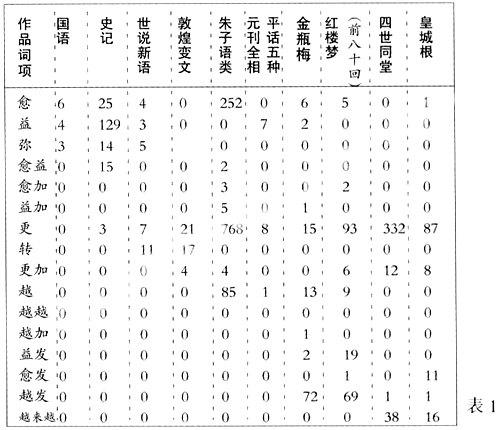

表绝对递进的三组副词,相互间有着一定的历时兴替关系。我们分别考察了从上古汉语到现代汉语十部作品中三组副词的出现频率,见表1(右)。

表1清楚的显示了表绝对递进副词在不同历史时期的兴替关系,其中“更”的生命力最为旺盛,从中古汉语到现代汉语,它一直活跃在各类文体中。语言的发展演变过程其实也是语言成分相互竞争的过程,副词也不例外。在一组具有同义关系的副词中,凡组合能力强的副词,必定能够在竞争中取得优势。而简约的构式、丰富的语义、强大的组合功能也使得晚清才出现的“越来越”在这组表绝对递进的副词中最终占据了绝对的优势。

比例的递进

比例的递进表示两种以上的行为、性状之间的倚变关系,即后边的行为、性状随前边的行为、性状的变化而成比例的变化。与表绝对递进相呼应,不同的历史时期,表比例递进所用的副词也不尽相同,但基本格式大致相同。主要有:愈X愈Y;益X益Y;弥X弥Y;弥X愈Y;愈X益Y;转X转Y;越X越Y。“越X”和“越Y”中间既可插入一些别的成分,甚至还用逗号隔开,也可紧紧接结合在一起。

发展到现代汉语中,表比例的递进仅有“愈X愈Y”和“越X越Y”两种格式了,其中“愈X愈Y”主要用于书面语体或带有郑重语气的对话中。“越X越Y”格式中,有时还会出现多个“越”连用。如:

(5)她也不想跟着全义的话茬替周仁解释了,越解释,这位的醋劲儿越大,越往牛角尖里钻。(陈建功、赵大年《皇城根》)

“越X越Y”等格式中的X、Y都多为形容词性成分,有时也为动词性成分。但通过语料调查,我们发现在“愈X愈Y”和“越X越Y”格式中,出现频率最高的是X为动词性成分,Y为形容词性成分,其次才是X、Y均为形容词性成分。但是,不论X、Y为何种词性,在语义上都必须具有可量变的特点,这也是该构式(“越…越…”等)赋予给这些成分的角色特点。因为该构式的语法意义就是表示两种以上的行为、性状之间的倚变关系。而构式语法认为,词汇层上的动词,要跟论元结构构块相结合才能理解,这也就决定了进入该构式中的谓词性成分必须具有可量变的特点。

“越X越Y”等所连接的两部分,可以属于同一主语,也可以属于不同的主语。当两部分属于同一主语时,“越X越Y”就有可能发展为“越来越Y”格式。但属于同一主语的“越X越Y”为什么会发展为“越来越Y”,不同的学者看法不同。黎锦熙指出:“越来越”的出现和翻译俄语的Bce有关系。刘楚群认为:“越V越A”中“V”动作义的不断虚化,虚化到“V”对“A”不再有任何意义时,就变成了动作意义消失、包含较强的时间意义的格式“越来越A” 。

我们认为,“越来越”的形成和大量使用,既有黎锦熙先生所说的外在因素(翻译习惯)的影响,也有语言内在因素(“越V越A”中“V”动作义的不断虚化)的影响。但最终为什么会选择“来”替代“X”,而不是其他词语,至今尚无人论及。

“越X越Y”宋代开始出现,但基本上表达的是一种条件倚变关系,即前项表达的意义是后项的条件或者原因,后项是由此得出的结果。如:

(6)故浙中不如福建,浙西又不如浙东,江东又不如江西。越近都处,越不好。(《朱子语类》卷一百一十一)

明代开始,“越X越Y”既可表达条件倚变关系,还可表达时间上的倚变关系。如:

(7)及至抬眼看时,修忽转湾,不是正路,渐渐走到狭巷里来,轿夫们脚高步低,越走越黑。(《二刻拍案惊奇》卷五)

在这一句子中,X和Y都发生了变化,但X和Y之间没有直接的因果关系,不过Y的程度是随着X在时间上的推移而加深的,即“走”不是天气变黑的直接原因,但随着“走”这个动作的不断重复,天气也随之变黑了。可以说,“走”不仅表示动作,更是时间量的一个延伸。因此我们把这类句子称为时间倚变关系。这类格式中的语义焦点不再是X和Y两个,而只有Y一个了。

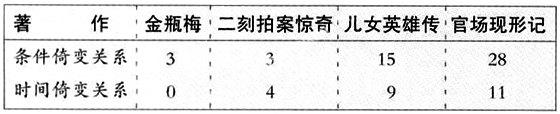

清代,“越X越Y”表示时间倚变关系的用例逐渐增多,我们对明清时期的四部作品中“越X越Y”的格式意义进行了统计(仅限于XY属于同一主语的情况),具体情况如下表:

从上表中我们可以看出:“越X越Y”表示时间倚变关系用例的绝对数量是逐渐上升的。而随着这种用例的逐渐增多,人们对该格式中X语义特征的理解由原来的[+动作]/[+性状]渐变成了[+时间],X的具体词形变得不再重要。而与人们的认知相适应,X也需要由原来的各种不同词形,变成一个统一的词形(我们记作X′)。但这一新词形究竟由谁来充当,则要通过优选产生。根据语言学的优选理论,语言单位的生成是输入输出过程中几个因素竞争的结果,占优势的因素使符合它的单位胜出,成为实际的输出项。决定输出的根本原则有两个:一个是忠实度原则,它要求输出项尽可能与输入项一致,另一个是标记性原则,它要求输出项尽可能为无标记项[5]。具体到“越…越…”中,“越X越Y”就是优选理论中的输入项,“越X′越Y”为输出项。在语言的历史进程中,如果忠实度原则占优势,语法结构和单位就会保持不变。从“越X越Y”到“越X′越Y”,语法结构没有变化,因此是忠实度原则占了优势。而要完全符合输出项和输入项一致的要求,X和X′在语义特征上就必须保持一致。

“来”原为表趋向性运动的动词,与“往”相对,意为“至也,及也,还也”(见《广韵》),表示物体向说话者处所的位置运动。由于空间到时间的隐喻机制,“来”具有了从起点到终点这一时间量的语义特征。因此选用“来”充当X′,完全符合忠实度原则的要求。

从以上的讨论我们可以看出,从“越X越Y”到“越来越Y”,X语义的虚化(动作义减弱)、X与Y之间时间关系凸显是最关键的一步,而最终选择“来”作为X统一的词形,则是语言优选的结果。黎锦熙先生所说的“越来越”和俄语翻译之间的关系,并不是“越来越”产生的真正动因,而是“越来越”产生后使用日益增多的一个外在因素。

“越来越Y”源于“越X越Y”,但两个结构所表达的构式义有一定的差别。“越X越Y”中的语义焦点有X和Y两个,整个句子强调的是X和Y之间互相关联、互进互退的关系,因此是表比例的递进;而“越来越Y”中的语义焦点只有Y一个,从认知的角度看,人们关注的只是Y随着时间的变化,在程度上所产生的变化,因此成为表绝对的递进。

递进表达演变小结

在汉语的历史发展过程中,表绝对的递进和表比例的递进出现都很早,而且主要通过副词(或副词结构)来表达。语言是一个新陈代谢的过程,递进的表达也不例外,上古汉语中,表绝对递进的主要有“愈、益、弥”等,表比例递进的主要有“愈X愈Y、益X益Y、弥X弥Y、弥X愈Y、愈X益Y”等;中古汉语中,除了保留上古汉语的表达方式外,表绝对递进的还增加了“更、转”,表比例递进增加了“转…转…”;发展到近代汉语,上古、中古汉语的表达方式已经很少使用,表绝对递进的主要有“越、越越、越加、益发(一发)、越发、愈发”,表比例递进的主要有“越X越Y”和“愈X愈Y”;现代汉语中,受语言表达经济原则的制约,表绝对递进的主要用“越、越发、越来越”,表比例递进的主要用“越X越Y”。(作者单位:北京外国语大学中文学院)