因为这是长安街

黄章晋

地图上的北京,是个一横(长安街及其延长线)不断加长,和圈圈(环线)上再套圈圈的演变史。

空中俯瞰,北京像一口锅,天安门和它身后的故宫为最低点,这个城市的天际线在长安街内缓缓蠕动,出了二环,它才猛然变高,到了三环边上,北京才出现摩天大楼。

宽阔的长安街,像条钢铁和水泥铸就的大江,它东连CBD商圈,西接国家各部委大院,将整个城市拦腰截成南北两半。

长安街的走向,使北京穿越市区的东西向干道多,去掉环线不算,则几无勾连南北的干道。整座北京城南贫北富的差距在这条大江两岸格外明显。

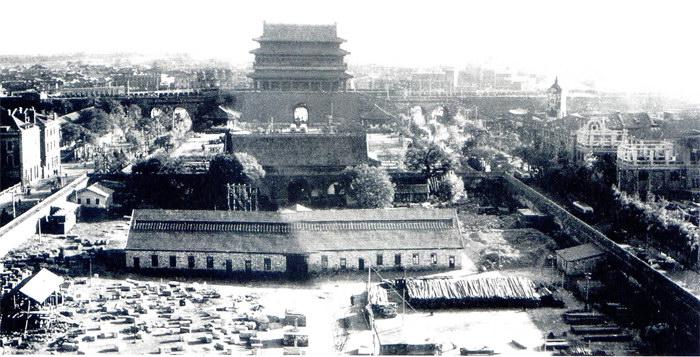

北京举办1990年亚运会成功后,为连接城市中心和亚运村,在二环钟鼓楼桥引出鼓楼外大街,向北至三环后改名为北辰路。这条成为北京中轴线延伸的大道路,终于使北京在离长安街颇远的北面,有了一条南北向的干道。

北京申奥成功后,中轴线再次向北延长,成为奥林匹克公园的轴线。东边建造了国家体育场“鸟巢”,西边则是国家游泳中心“水立方”。两个建筑一圆一方,体现了中国古代天圆地方的思想。

由于正对故宫,中轴线不可能向南延伸与长安街相连。而长安街上既不允许出现立交桥,也不允许出现敞开的隧道,北京地图上也许永远不会有一条穿越市中心的南北干道。

每一幢建筑都需国务院审批

先北后南,先西后东,是长安街沿线新建筑1949年以降,在时间轴上渐次出场的章法,也是今日北京格局塑造的开始。

建国初期规划部门还没把握长安街该多宽多长,但因新政权办公场所紧张,亟需修建一批办公楼。新历史开端的目光扫视漫漫长安街,投向了东长安街路南与崇文门内大街西侧这一地块。

1951年,新中国政府在长安街上第一批5层以下的砖混楼,在当年列强军队划出的兵营和国民党兴建的飞机场上相继落成。由于规划建设仓促。以现今的长安街路面标准打量,它们与对面的北京饭店距离较近,路面没有那么宽。

真正的布局开始于1953年之后。为在街道宽度上保留更多的余地,北京市委决定长安街上安排建筑时先由道路北侧开始,所以电报大楼、民族文化宫以及未建成而中途下马的西单百货大楼都建在长安街北侧。

随着时间的延伸,不同历史时期所修建筑,其强烈的时代特征,都凝结在长安街上,“中而古”形式的中国古典风格的皇家建筑群,较多分布在天安门广场附近,“中而新”的建筑具有中国建筑传统风貌,建设年代贯穿1950年代未至1990年代中期,位置稍微外移,“西而新”形式的新建筑,在1995年后有所增加,而现代主义建筑。在20世纪90年代以后建设颇多,这些建筑就相对集中在两端。

北京的“体例”是西主内,东主外。长安街今日建筑的风格,是其最好阐释。

西长安街总长2935米,其中街道北侧建筑界面占76%。由于这些建筑多诞生于改革开放前,西长安街的沿线建筑秩序感强,平面比较方整,建筑立面宽度多为100米,间隔10至40米,街道北侧尤其如此。

东长安街总长度2766米,其中街道北侧建筑界面占64%,较之西长安街的整齐划一,面貌形成较晚的东长安街,沿街建筑则各有特色,建筑立面宽度参差不齐,从60米到数百米不等,建筑平面也颇为纷陈多态。

长安街是唯一一条国家级的街道,故长安街上新建任何一座建筑,都要走一条特殊的高规格审批程序,要严格遵循符合长安街的章法。

据大陆媒体报道,进入长安街沿线建筑序列,项目首先须在本系统内提出立项申请,经由各层次考核,然后交由该系统主管部委审批。接下来进入北京市规委流程,首先审议申请项目是否符合长安街整体规划,经项目筛选后,再由专家组进行论证(内容包括建筑风格、楼层高度等),论证通过后,交建筑设计单位进行建筑设计,方案会由专家组论证修改,直至达到进入长安街沿线建筑序列的标准。

走完这一流程后,方案将上报给北京市政府审批。再接下来,还要上报国务院作最终批复。整个过程少则几年,多则10余年。

永恒的象征是怎样炼成的?

“站在天安门城楼上,前方是高高的人民英雄纪念碑,右边是人民大会堂,左边是革命历史博物馆,中间是雄伟壮观的广场。”即便是从未来过北京的中国人,也会对这些频繁出现在教科书、邮票上的建筑的布局耳熟能详。

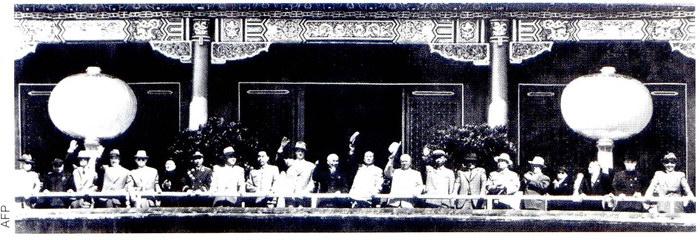

当来自全国各地的百姓热情地拥进天安门广场,仰脸向居高临下的领导者发出欢呼,这的确是令人陶醉的时刻。尤其是对那些走过30年枪林弹雨,最后终于登上天安门的政治家而言,俯瞰着古老而新生的北京,他们比任何人更兴奋。

他们要让天安门广场上的建筑由封建统治的中心变成广大劳动人民当家做主、参政议政,讨论国家大事的地方,还可以纪念先烈、瞻仰毛泽东等领袖,回味1949年毛向世界宣布新政权诞生的那一刻。

旧政权的躯壳经过一番改造变成新政权的象征,需要一番拆建、正名、象征等多种方式诠释。为了让这些政治地标式的建筑能成为“永恒的象征”,每个细节都经过仔细的雕琢。

从1949年10月1日起,毛泽东巨幅画像就一直悬挂于天安门城楼正中门洞的上方,“伟大的领袖”从此以洞察一切的眼光无时不在地关注着他的国家和其后的发展。

1950年,北京市人民美术工作室的辛莽应胡乔木之邀来到中南海,接受画毛泽东巨幅画像的任务。但画像画完挂出来后。一些群众不满意“毛主席有一只耳朵不好看,而且眼睛向上,好似‘目无群众。毛主席目光是雪亮的,对各种阴谋都了若指掌。”

于是,王国栋以毛的半侧面、双眼平视照为摹本新绘制的画像挂了出来。他注重对毛的眉宇和眼神的表现,力求在描绘主席慈祥和善的同时,表现出他性格中“敏锐、机智和洞察一切的层面。”

1992年初,王国栋退休,葛小光接任。邓小平南方谈话要求摆脱历史的负重感,大踏步前进。葛小光要用自己的画笔通过对毛眼神的细微刻画。力求表现出伟人深邃的思想和博大的胸襟,并力图通过这双眼睛,在领袖与人民、历史与现在甚至未来间,架起一座桥梁。

天安门上的红灯笼也十分讲究。1949年的开国大典,华北军区政治部文工团两名毕业于日本美术专科学校的日本人肖野、森茂负责天安门城楼的布置设计。张灯结彩是中国人喜庆的传统形式,两个日本人认为悬挂宫灯可以体现民族风格,又能充分显示节日气氛,他们在天安门城楼的10根红廊柱中间悬挂8盏红色宫灯。

1994年,这8盏红色宫灯完成其历史使命,为新型的宫灯所代替。“退役”的灯笼中,东二与西二两个灯笼被1380万元天价拍卖。

天安门正前方是人民英雄纪念碑,这个林徽因的杰作是天安门广场空间的中心,镶嵌在南北垂直的中轴线上。纪念碑,革命历史博物馆一起成为对革命对象和革命意义的最好的阐释。人们在这里缅怀和悼念红色亡灵,重温被新政权封存和重新界定的革命历史。

人民英雄纪念碑是根据1949年9月30日政协第一次全体会议决议兴建的,是天安门广场及长安街沿线上第一个规划的新建筑,1952年5月,北京市政府成立了“人民英雄纪念碑兴建委员会”,时任北京市市长的彭真任主任委员。

此后,长安街上重大公共建筑的建设、修整,负责的单位和官员的级别越来越高,设计方案往往得由中南海最终敲定。1966年开始的天安门重建工程由周恩来亲自领导,1976年,毛主席纪念堂修建工程的现场指挥部由国务院副总理谷牧领导,李瑞环担任总指挥……

1958年4月,总高37.94米的纪念碑建成,这是长安街上第一座高于天安门的建筑。1976年4月,天安门广场爆发了周恩来纪念运动,纪念碑周围的花圈,诗歌,悲愤的人群和如临大敌的民兵紧紧环绕着这个建筑,刹那间,仿佛成为整个民族的巨大涡流,纪念碑在这一刻,“政治地标”展现了伟大的功能。

次年,在纪念碑东侧,一座国家博物馆落成。这是座合成建筑,中国历史博物馆中国革命博物馆紧紧连在一起,廊额上黄色和红色石料镶嵌成的多面红旗簇拥着国徽,

自20世纪90年代以来,中国政府会把迎接重要事件的倒计时牌竖立在位于天安门广场东侧的中国国家博物馆正门,来提醒公众迎接重要历史时刻的到来。把重要历史时刻的倒计时牌放在革命历史博物馆,给人强烈暗示,殖民统治、东亚病夫等屈辱的残痕将被送进历史博物馆。

创造这段历史的是“广大的人民群众”,人民大会堂的建立被视为“人民开始当家做主,有了自己参政议政的空间”。

1958年大会堂的设计方案先后做了7稿,提出84个平面方案和189份立面方案,最后经周恩来总理审定,并经书记处和中央政治局讨论同意为现在建成的方案。同年10月28日开工,边设计,边施工,到1959年8月经10个多月时间建成,9月9日,被毛泽东命名为“人民大会堂”。

1976年9月9日,在毛泽东给大会堂命名27年后的同一天,“伟大的领袖”与世长辞。在为毛泽东建造纪念堂时,选址经历了一波三折。

午门?瀛台?或者是双清别墅?最后确定在纪念碑与正阳门之间。“正门朝北”,打破了中国一般建筑物坐北朝南的习惯。天安门广场北部是“领袖检阅群众的地方”,领袖不能背对群众。

关于纪念堂的高度,设计人员考虑到站在天安门城楼上,以及金水桥畔看纪念堂时,避免在纪念堂上面重叠正阳门城屋顶的剪影。这就要求纪念堂要有恰当高度,既能够遮挡住正阳门屋顶,又不能过高,须与纪念碑保持一定比例。最终确定纪念堂的建筑高度为33.6米,与广场其他建筑的高度大致协调(人民大会堂东立面中部为40米,两侧为31.2米,革命历史博物馆西门空廊33米,一般高26,5米)。

当它破土动工时,全国所有省、市、自治区都捐献过自己最具特色的物产北京有上百万市民曾自愿到工地去参加义务劳动。还未建成,所有的报纸就赞美它壮丽辉煌、庄严肃穆,是无愧于我们时代的一座伟大建筑。

毛泽东的接班人华国锋把“毛主席纪念堂”6个字练习许多遍,但最后上匾时还是请专家挑选和拼接。

当1977年夏天的某一个清晨,它四周的木板隔墙突然撤去后,毛主席纪念堂开始与全前来瞻仰伟人的民众一起,成为长安街政治象征的重要组成部分。

长安街尺寸守则

长安街所有建筑中,最具政治象征意义的莫过天安门。

天安门原名承天门,取其“承天启运,受命于天”之意,被视为皇朝承天命和敬天之首地。毁于战火之后,大清顺治进京后重建,重命名为天安门。

1966年邢台地震,波及天安门,多年未大修的天安门危在旦夕,有坍塌危险。为确保领袖在这里检阅群众时的安全,国务院决定,拆除旧天安门城楼,在原址按原规模和原建筑形式重新修建,建筑材料全部更新。1970年,新的天安门建成。

明清两朝,天安门是昔日皇帝颁布诏书的场所,故北京所有建筑高度都不能超过天安门。1949年以后,这个制度基本得到传承。

天安门城楼通高34.7米(1970年重建前约为33.87米),长安街(东单到西单段)则有控制规划高度不得超过30米的规定。

1985年8月,首都规划建设委员会和北京市规划管理局提出《北京市区建筑高度控制方案》,方案要求,“旧皇城内,以故宫为中心两侧依次为不超过9米、12米和18米。旧皇城以外,东西两侧分别依次不超过18米、30米、45米,前门两侧不超过18米。”

1987年在分区规划编制过程中,又对旧城区建筑高度控制作出调整,除二环路,前三门大街和长安街两侧建筑高度分别不超过30米,45米外,其余地区建筑高度降低为不超过6米、9米、12米、18米。

除天安门广场上的人民英雄纪念碑和人民大会堂外,只有少数建筑突破限高,“文革”时期重修的“北京饭店”,以及上世纪90年代港商李嘉诚投资的“东方广场”是“违制”的特例。

北京饭店在天安门东侧,贴近皇城东墙,建于满清末年。1924年,孙中山二次北上就住在北京饭店,与北洋政府段祺瑞执政会谈召开国民会议。1949年,开国大典的国庆宴会在此举行,毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德等人在这里宴请600多名党政要人。

在古建文保专家郑孝燮看来,1949年前的北京饭店是东西长安街上又大又洋的庞然大物,与周围古建筑外貌不和谐,是“帝国主义把中国变成半封建、半殖民地,进行军事、政治、经济、文化侵略的一种反映”。瑞典著名地理学家喜仁龙更是形容北京饭店是“傲慢的不速之客”,“藐视着”长安街上的其他城楼。

1954年和1974年,在周恩来密切关注下。北京饭店进行两次扩建。先后建起西侧大楼和新东楼。

“帝国主义”建造的旧北京饭店显得很突兀,但重建后的北京饭店依然与皇城墙形成巨大的对比,而且变得更高只是北京饭店从“半殖民地、半封建社会的反映”演变成“北京城内现代化和国际化的标志建筑”。

“文革”时期北京饭店扩建,李先念认为“北京土地很紧张……像北京饭店这样的宝地,更应该往高层上发展,力争多建些客房才好”。当李先念得知新扩建的东楼仅高50米左右,只有14层时,感到如此利用市中心的土地是低效的。

曾参与设计的清华大学城市建筑规划设计研究院总规划师郑光中说“当时很年轻,正希望搞一座高大的建筑,便立即推倒原方案,作了个高层的设计。”

一个130米高的方案迅速做出,李先念砍了一刀,认为100米左右为宜。规划师遂做了个100.25米高的方案。1973年春季工程启动,北京建工局长伍子玉亲自坐镇。

当新东楼已经建到10层时,凭窗往西眺望景致最美,远可见西山逶迤,近可览故宫嵯峨。但在远景与近景之间,夹着一个敏感的地块——中南海。

不久,中央警卫团政委杨德中来到建筑工地。他们担心,北京饭店新楼虎视眈眈地侧立于故宫的红墙之外,几百个黑糊糊的窗眼盯着中南海,甚至在15层地板面,已经可以望见毛泽东的书斋。

周恩来拍板必须终止在15标准层,为了补救居高临下看中南海的问题,新东楼西侧所有门窗用压花或磨砂玻璃,挡住西望视线,西华门两侧建起了屏挡中南海的屏风楼以为双保险。

1978年,北京天安门的国庆典礼上,一位戴黑框眼镜、着并不合衬的毛制服的特殊客人,小心翼翼地站在众多真正的“毛制服”当中。宴会上,第一次穿毛制服的李嘉诚见到了邓小平。

14年后,邓小平发表南巡讲话,李高调杀入内地地产界。

李嘉诚拟建的东方广场项目距天安门仅1200米,位于东长安街,王府井南口,门牌号是长安街一号,经济与政治地位彰显无遗。此前,“红顶商人”霍英东投资建成贵宾楼,那里距天安门更近,但是规模远比不上东方广场。

李嘉诚为这一地块圈定一个近500米长、200米宽的建筑方案,一时间,反对声浪高涨。甚至有院士上书,称其为“建在古城中心地区的违章建筑”,将极大威胁古都风貌,势压故宫。

争议持续了5年之久,直到香港回归的1997年方才动工。建成后的东方广场的高度向“犯规”的前辈北京饭店看齐,但也作出妥协,为避免整幢建筑群视觉外形远远超过长安街任何一座建筑,一座建筑物被切成有11座建筑物的大型建筑群。相比之前的规划,它的体积与高度均缩减了三成。

因为这是长安街

郑光中口述证实,1960年代清华大学在进行长安街规划时,曾制作六面屏风,将规划中的北京长安街、美国华盛顿宾夕法尼亚大道、印度新德里、莫斯科红场等世界6城市的主干街道按比例绘制在屏风上。“文革”中,这项工作被清算为主持者吴良镛“帝修反”的证据,因为长安街是何等所在,居然拿了外国的东西作参考。

长安街上的建筑,不张扬是不可能的,毕竟这里是神州第一街。因此长安街上的建筑面临两难选择,传统设计被认为缺乏现代气息,现代设计又被看作是破坏了古都风貌,任何一个人都可以成为长安街建筑的批评者,长安街上的建筑往往是各种观念妥协的结果。

即便如此,这条街上的建筑依然有严格的尺寸形制规格。

由于其政治文化大街的需要,故以对称建筑为主,不对称的建筑大多处于重要的十字交叉口。建国至60年代为“凸”字形对称,如民族文化宫、长话大楼、电报大楼:80年代至1994年为“凹”字形对称,如民航营业楼、交通部、海关大楼、光华长安、华诚大厦,1994年后未“平顶”对称,如工商银行、电力大楼、金融中心。

对称的建筑突出了长安街庄重、理性的特点,而不对称的建筑又使长安街增加了灵活、感性的特点。

天安门广场地区、长安街及其延长线地区的夜景照明也有严格规定,规定甚至细到每栋建筑。如广场上的照明要突出人民英雄纪念碑、天安门城楼及该地区建筑物的庄严和典雅,要突出天安门广场的宏伟宽阔。以人民英雄纪念碑为主景,照度最大,其他各处依次递减。国旗杆基座照明、广场四周的松树彩灯、观礼台的轮廓灯,中山公园和劳动人民文化宫的入口及绿地照明等也有统一的设计,

建筑色彩方面,1950年代的国庆工程建筑以米黄色为主。20世纪80年代以白色。灰色为多。1990年代初期色调变化较多。20世纪90年代后期,由于钢结构与玻璃幕墙的使用,出现了以蓝色调为主的建筑。

天安门广场北侧是黄顶红墙、富丽堂皇的中国宫殿古建筑群。天安门广场东南三面以米色花岗石建筑相围合。东长安街建筑形式多样,色彩丰富,但缺乏统一。西长安街北侧建筑以白色和米色为主,南侧建筑多为蓝色调,由于建筑主要里面朝北,色彩稍显阴暗。

1990年代中期,长安街在政治神秘性逐渐消解之时,一度广告牌泛滥,后经整顿,景象大为改观。而2004年北京市政府151号令公布《北京市户外广告设置管理办法》,规定长安街(建国门内至复兴门路段)道路两侧100米范围内禁止设置户外广告,规范进一步严苛起来。

该规定不仅对长安街的固定广告牌下达驱逐令同时特别规定长安街从王府井路口以西(不含王府井路口)至西单路口以东(不含西单路口)的路段和天安门广场地区禁止有车身广告的车辆通行。公益广告和举行大型活动临时调用的车辆除外。

不但长安街不允出现广告,长安街沿线建筑物牌匾规范亦在整顿中被规范。即使是央企总部或部委大楼,原来过于抢眼,有碍长安街整洁。庄严形象的牌匾,全都以低调的方式重新挂出。

此外,北京交管部门规定,长安街建国门至复兴门路段,不允空载出租车行驶,遏重大政治活动时期,不允许空载出租车行驶的路段,会向东西两端延伸。如“中非论坛”召开期间,不允许空载出租车在长安街(大北窑至新兴桥),东二环路(东直门桥至东便门桥)主路,三里河路(木樨地至甘家口),天安门广场东、西侧路,大会堂西侧路通行。

固然,禁止空载出租车,有缓解交通干道压力的理由,但与这里最早禁止不符北京市环保要求的“黄标”车行驶,对外地牌照、19座(含)以上客车等作出限行规定,最大的理由都是一个,因为这是长安街。