西湖申遗彰显文化魅力

记者:陈老师,今天想请你谈谈杭州西湖申遗的事。

答:我作为一个了解西湖历史和文化的过来人,主要是思考者的角色,所以,下述谈话内容,也只能是我个人的观点。

记者:请告诉我,西湖申遗现在进行到哪一步了?

答:按照联合国教科文组织的规定,各有关国家政府必须把下一年度申报世界遗产的项目提前一年,于这一年的1月底前送达巴黎的教科文组织总部。截止到今年1月底,西湖已经完成了2010年递交世界遗产组织大会正式讨论的全部必需的程序性工作。经中国联合国教科文组织全国委员会审查通过,由国务院总理温家宝签字的中国政府的申报文件,以及正式的申报文件和影像资料都已经如期送到巴黎联合国教科文组织总部。下一步,就是等待国际古迹遗址理事会的专家学者的正式考察,写出评估报告、推荐意见,并向申报单位提出整改意见。我们会根据这些意见再次加以整改,他们也会听取反馈的意见。然后在明年世界遗产组织开会时,就要正式讨论中国政府递交的西湖申遗的要求,决定是否接受。也就是说,每个国家每年申报一处文化遗产,明年就论到西湖“大考”了。估计明年六七月间,结果就会出来。

记者:据我们了解,每一个申遗项目在申报前都有规模和力度很大的整治工作,西湖的情况怎么样?

答:是的。迄今为止,我国申遗取得成功的单位,对整治都是花了大力气的。西湖的情况有些不同,第一,从总体上说,西湖在建国后一直得到了比较认真的保护,虽然有明显的问题,但与其他风景区相比,还是算比较好的。第二,从2002年开始的西湖综合保护工程至今一直都没有停止过,成效十分明显,为西湖申遗打下了坚实的基础。第三,根据西湖申报的遗产门类的特点,整治着重在西湖十景及相关的文物保护单位中进行,没有铺得很开,这个工作现在还没有结束。由于这项工作具有一定的专业性,牵涉面不是很大,各界人士不太掌握情况,会感到动静不大。

从另一种意义上说,整治和保护,是遗产永续传承的必要手段。西湖即使已经成为世界遗产了,也不可能一劳永逸,万事大吉了,该整治的,还是要整治。作为西湖申遗的设计单位,中国建筑历史研究所在完成了申遗文本以后,还要制订西湖长远的保护规划。有些内容,在那里面会有所体现,会明确那些是必须做的。

记者:去年传出来西湖老十景要整治,网上意见纷纭,你能否介绍一下为什么要整治老十景,整治的原则又是什么,要达到什么样的目的?

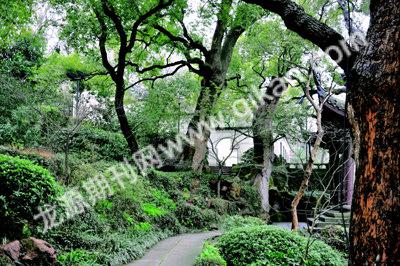

答:这要从西湖申遗的具体情况说起。西湖申报的是世界文化遗产中的文化景观遗产。这是最符合西湖个性和特征的一个遗产门类。西湖十景开我国风景景观中“题名景观”的先河,在中国文化发展史上具有重要的意义。西湖十景,可以说是东方文化体系一种独特的审美体验,是人、环境、自然的相互结合和相互运动。据此,我们认为西湖十景是最能体现西湖特点和它的普世价值的景观元素,也是文化景观遗产所需要的核心价值和内涵,所以把它列为申报的重要内容。

西湖十景从南宋流传至今,没有中断,但其中变化很大。西湖十景的核心价值在哪里?在于它为我们创造了一种审美的“意境”。而“意境”是需要一定的氛围来营造的,有了一定的环境和心绪,才能感受灵动、产生联想、萌发灵感。我们认为,要使更多的人理解西湖十景,可以也必须从修复西湖十景的环境和氛围入手。据考证,清代康乾时期,十景就不是现在的一碑一亭,而是一个完整的小型建筑群落。既和外面的山水风光呼吸相通,又让人置于一个独立成局、可以安心静思于建筑环境之中。这一点,不仅西湖十景如此,西湖边许多景点景观都是按照这个原则来设计的。这正是西湖园林的格局和品位高于苏州私家园林和现代公共园林的一个最具魅力的特点。解放以后,一味强调西湖的开放性,强调它是一个有山有水的大公园,把不该拆除的东西都拆了,什么东西都一目了然。缺乏变化,到处是似曾相识;缺乏逐层递进感;缺乏朦胧含蓄的审美感受,以致有许多人甚至认为西湖不及苏州私家园林有品位、耐欣赏。

这次西湖十景的整治,出发点在尽量不改变现存格局的前提下,适当改善西湖十景的景观面貌和审美氛围,主要是做一些小的修补,根本谈不上恢复原有格局。网上有些朋友不了解情况,以为我们是不惜一切代价要恢复康乾时期的原貌和制造假古董,甚至要影响西湖的整体性,其实根本不是这么回事。原来争议最大的平湖秋月,有人以为我们要修一道高墙,会把西湖的视线隔断,现在墙已修好,不专注地去看,似乎什么也没变,实际上这道园林的“墙”只增加了曲折和情趣,丝毫不会碍眼。我们就是要通过这样的努力,营造一定的氛围,为欣赏西湖十景所描绘的美学境界,提供相对于原来更好一些的可能性。

记者:西湖申遗少说也有十来年了,为什么这几年进展会如此快?

答:是的,西湖申遗起步很早,但在相当一段时间内确实举步维艰。原因自然很多,但不能忽视的一个重要原因是:我们一直未能为西湖找到一个准确的定位,在西湖为什么应该是世界文化遗产的问题上缺乏话语权。有人说西湖山水很美,但世界上和西湖一样美的地方有的是,并不都能成为世界遗产。有人说西湖有很多重要的文物,但如果放在国内同类文物保护单位来比,就显得并不十分出色。我个人作为一个业内人士,因为工作关系,一直在思考这个问题,试图寻找突破口。2005年,我开始在吸收国内许多专家学者意见的基础上,着手撰写《发现西湖》这本书,提纲和初稿一出来,就得到了单霁翔局长、王国平书记的支持,得到了毛昭晰、鲍贤伦、郭旃、陈同滨等许多专家和业内人士的肯定。

我在书中提出,西湖看起来是一方自然山水,但实质上是一种文化形态。它是中国传统文化在审美领域中创造的一个经典范例。它是以山水等物质世界为依托,以儒家的审美导向为基础,经过前人一千多年创造性劳动的积累,形成了一个完整的叙事系统。西湖的山水林泉,西湖的名胜古迹都是这一文化形态的组成部分。在这里“自然美和人文美相伴相依,互相烘托,互为表里。它的自然美,折射出中国传统的哲学、美学、人文、建筑等诸多的文化理念、文化现象,它的人文美则渗透着许多自然的、时令的、物候的意象。”西湖的价值在于它的整体,不在于一个个单独的景点。用一个个单独的景点来与别的遗产地比高低,西湖只会落在后面。

在“西湖是什么”的理论问题取得突破以后,西湖在中国历史和文化发展上的地位得到了凸现,加上坚持不懈的西湖综合保护工程近年来得到了广泛的赞誉和好评,这就为西湖的申遗铺平了道路。所以这几年的进展就特别快了。可以说,找对了门径,登堂入室就是很自然的事了。

记者:西湖一旦成为世界遗产后,会影响其它的建设和发展吗?理论上的廓清,对西湖今后的建设有帮助吗?

答:西湖一旦成为世界遗产后,只会对它今后的建设和发展带来好的影响。过去的60年,西湖建设有成果也有教训。很多教训,就是脑袋一热,追求好大喜功的产物。今后,拍脑袋决策的日子将会过去。建设项目的前期工作和审批程序将会趋向严格。但决不是什么都不能动了,什么都不能建了。作为文化景观,与时俱进还是一个使它保持旺盛生命力的源泉。

根据现在大家都已经认同了的“西湖是中国传统文化在审美领域中的一个经典范例”这样一种认识,西湖在今后的建设中,有三个关系是需要正确处理的。一是城湖关系,杭州市提出“城市东扩,跨江发展”的方略后,已经为处理好城市与西湖的关系提供了总体框架,今后的任务是继续贯彻落实,如何进一步疏解西湖风景区的环境、人口、交通压力,实行城湖分治。二是西湖内部各种风景要素的关系,作为一种文化景观,山、水、林、泉等自然要素是“形”,文化因素是“神”。文革以前,只强调“形”的保护,忽视了“神”,现在重视文化了,但也要防止对“形”的建设性破坏。必须做到形神兼备。三是古今关系,西湖景点景区的景观面貌,必须有明确的时代含义,即便是修复或者重建,也应该明确按照特定的时代(如唐、宋、明、清、民国、现代)的建筑形制严格加以界定和规范,做到今古相映。

记者:两个小时的访谈时间很快就到了,谢谢你谈了这么多!在结束的时候,你还有什么特别想说的吗?

答:浙江是文化大省、文物大省,过去我们常常为自己没有世界遗产而感到遗憾。经过这么多年的艰苦努力,我们即将跨出关键的一步。除了西湖,大运河、良渚等也可能很快地进入申遗的实质性启动阶段。这么说来,世界遗产离我们并不遥远。每一个浙江人都可以为此感到欣慰。

链接:陈文锦,1944年生于杭州,北京大学中文系毕业,曾在《浙江日报》、《光明日报》供职,历任杭州市园文局副局长、浙江省文物局副局长。