香港新高中地理课程发展的走向

郑雅仪

一、高中地理课程是程度上的质变

1.突出议题探究的地理教育

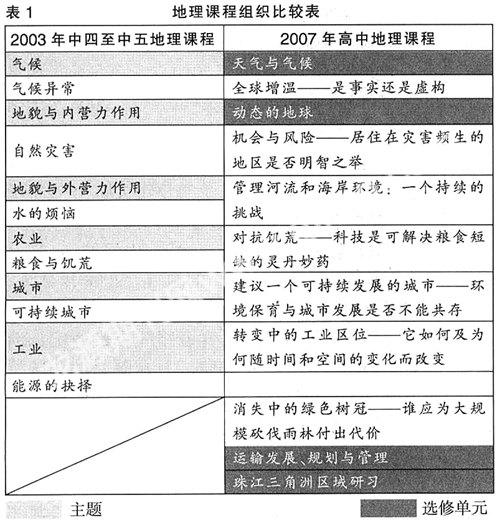

1999年发布的中一至中三地理课程采纳议题为本的原则组织课程内容,至今已沿用多年并广受教师们的认可。中四至中五地理课程则以“主题学习”为建构课程的取向,由主题和议题两部份组成,帮助学生系统地获取基本地理知识和概念,以应对日常生活中遇到的问题和挑战。2003年课程中议题为本取向仍未全然取代知识概念形式的学习,直至2007年高中地理课程的发展,议题探究取向才成为课程设计的主导原则,组成具时事性,能激发学生主动探索,并兼顾地理基础知识的课程。表1中2007年地理课程组织的内容包括了21世纪人们所关注的本地、区域和世界的问题与挑战,以全球增温为例,它不仅影响香港市民的健康,也影响着不同国家人民的生活,以至引起全球环境问题,如冰川融化、水淹沿海地区等。

要有效推行议题探究,促使学生主动学习并发展其能力,课程所包含的议题必须联系实际,并与学生生活息息相关,反映当前社会发展的需要。《地理教育国际宪章》提出,世界面对的主要问题和困难,包括食物和饥荒、城市化、荒漠化、自然灾害、气候变化、资源限制、全球化等,都有很强的地理性,故地理教育是为解决这些问题和困难所必需的。

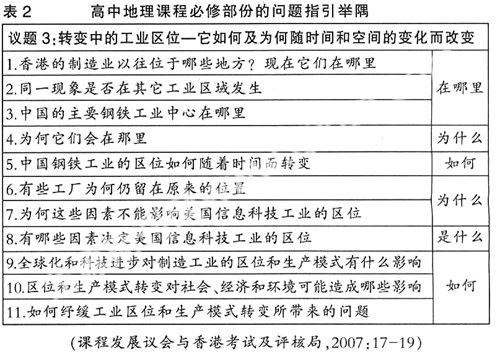

面对不断恶化的香港地区及世界环境,不难发现无论是现行还是2007年高中地理课程,均采用影响当代社会的问题为议论的核心(如地震、火山爆发等地质灾害、粮食问题、过度伐林、可持续发展的城市等),帮助学生从不同角度分析和评估问题,了解地理知识和掌握探究思考技能。同样重要的是透过分析不同意见者的立场与信念,使学生发展涉及价值澄清和判断的能力。为贯彻议题探究的取向,课程指引也是以问题来展现议题的内容,并以“是什么”、“在哪里”、“如何”、“为什么”、“如果……会怎样”这五项问题为探索的中心(如表2)。

2.推进地理课程信息化的趋向

现行中四至中五地理课程内容与实地考察部份已融入信息技术的应用。在面向21世纪社会信息量的激增和信息技术高速发展所带来的影响,地理教育界早于近10年间在地理课程中利用地理信息系统来学习地理议题和现象、处理和分析空间数据。高中课程的目标明确地指出掌握信息系统数据与地理探究能力的关系:地理探究能力包括有系统及准确地观察和记录数据,懂得从地理信息系统数据中确认和取用合适的信息和数据;运用对比、分析、整合、评估等手段来阐释数据,进而作出推论,这包括运用地理信息系统分析空间数据。

在日常的地理教学中,适当丰富的教学信息环境容许学生循多种形式参与活动,例如,学生可以进行空中图片观察与分析、数据查询、分析和讨论、社会调查等活动,用自己找到的地理信息进行独立学习、网上学习、合作学习等。在实地考察中搜集得到的信息和数据,师生也可以自行决定会否使用地理信息系统,恰切地响应研究问题。

发展基于信息技术的高中地理课程是重要的,因这不仅帮助学生科学地理解地理现象和地理议题,培养其主动获取地理信息的意识和能力,也帮助学生不断扩大对世界的认识和对人地关系的理解,并运用在发现和研究中形成地理空间观念和生活实践。

3.贯彻人地关系及环境化趋势的地理课程

以探究世界当代重要议题为中心的高中地理课程,旨在让学生通过对空间、地方和环境三方面的研习来探究和理解人类与地球的关系。香港各级地理课程所关注的是环境与发展的议题,强调发展不仅重视增长数量,也要着重改善和提高生活质量,例如,议题2提出人类不能只顾利用河流及海岸环境而漠视这些环境的变化,重要的是人类如何持续管理这些环境;议题4透过香港本土的城市问题,探讨人们如何既维持城市的发展,又不牺牲其环境质素。

人地关系是现代地理学研究的基本元素。新高中地理课程的框架结构明确地反映人地关系为主线的编排思路。例如,必修“机会与风险——居住在灾害频生的地区是否明智之举?”议题便可分为两方面:第一,形成板块移动的各要素和过程,要求学生了解板块构造的原理和过程在环境形成的重要作用;第二,板块边界的自然环境与人类的相互关系,既有正面的影响(为人类提供资源和能源),也有负面的影响(自然灾害)。这一议题不仅突出人地关系,还可以利用亚洲的灾害个案激发学习动机,如2008年5月12日的四川大地震,便适合高中学生研习。高中地理课程开宗明义说明,必修部份包括与本港学生息息相关的七个地理议题和问题。课程内容以问题指引作框架,明确表达议题探究的本质。议题亦透过探讨环境与科技、环境与发展之间的冲突来阐明人与环境的复杂关系。由此可知,新高中地理课程议题取向、人地关系的研习、地理信息系统在教与学上的应用等各方面,都可以说是2003年中四至中五地理课程的延伸与强化。

二、课程内容的编排是质与量的转变

1.课程内容安排与课时的比较

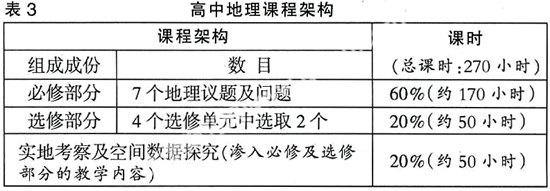

2000年香港教育课程反思的一个重大变革就是把以往七年的中学教育,改为只有六年,除三年初中的结构不变外,以往两年的中四至中五,以及随后两年的预科教育由三年的高中教育取代。由于高中地理课程建基于中四至中五课程的设计原则和编排,地理科的学习时间也由原本的50小时(两年共约100小时)增加至每年90小时(三年共270小时)。而地理科实地考察和空间数据探究可以成为学校正规课程的一部份,占用学校时间表中的学习时数。

内容方面,新高中地理课程在尽量保留现行课程中6个主题及6个议题的基础上,适当增加新知识和数据;在增加某些特定范围深度的同时,删减部分内容。如增加的“消失中的绿色树冠”议题,它反映了课程发展议会对全球性挑战的关注,对持续发展、环境保育与发展、全球合作等方面的重视。

高中课程新增设的通识教育科课程内包含了“能源、科技与环境”范畴,其中“能源科技”和“能源的可持续发展”两个单元的内容可能会与“能源的抉择”议题重复,因此就不难理解删去这个议题的重要原因。但是这样一来,本议题所涉及的地理概念,如能源科技、核电科技与大气流动、能量的空间转移、能量资源的空间分布与能源开发等,就未必可以全部纳入通识教育科课程内。

2.课程总体架构的改革

新高中地理课程分必修和选修两个部分。必修部分占总课时的60%,旨在帮助学生获取基本的地理概念和知识,以及发展思维和探究的架构。选修部分占总课时的20%,包括四个选修单元(四选二),以兼顾学生的不同学习取向、兴趣和需要(详见表3)。

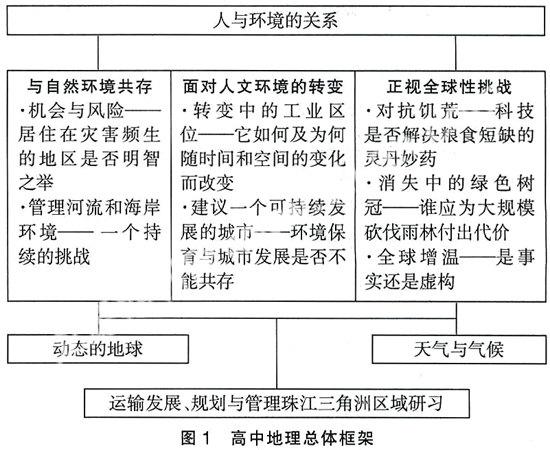

现行课程要求学生全修的6个主题与6个议题与2007年的课程编排完全不同,不仅增加学习内容的弹性,还提出了可供学生选择的单元。参看表1的议题和选修单元布局,反映这两门课程的内容既自成体系,又有密切关系(见图1)。

根据课程和评估指引的说明,四个选修单元,其中“动态的地球——香港地质与地貌的形成”和“天气与气候”可以是必修部分的延伸,把必修部分包含的基本地理知识及概念作进一步的发展,它们是学术性较强、概念架构严谨的单元,内容包括地质学、地貌学、水文学、气象学理论与概念,为学生提供扎实且较完整的自然地理基础知识和能力,适合那些有志继续进行学术研究的学生选修。这两个选修单元同时亦可与必修单元配合,让学生在探究“全球增温”这一议题前,选修单元“天气与气候”的部分内容,先掌握一个较有系统的理论知识架构。另外两个单元“运输发展、规划与管理”和“珠江三角洲区域研习”,则旨在拓阔学生的学习范畴,介绍与就业、香港及邻近地区的近期发展相关的知识,并提供机会让学生综合所学地理知识,有系统地应用在地域发展的问题上,在较高层次上学习区域地理。

每次教育课程大变革都会为教师、学生及其他相关者带来促动,因为改动的课程和其后所代表的革新思想,会促使人们从以往的惯性中走出来,并在短时间内适应新的工作和角色。新高中地理课程中加入了新议题,意味着地理教师需要解析新议题,如找出议题的重心和内容、重新设计和准备教材及学习活动、调适和改变教学策略等。