半个世纪

罗 浩 龙虎林 王 炜 魏 毅 索 穷

这片土地的历史进程为世界所瞩目。她走出持续千年的封建农奴制社会,经过半个世纪的社会主义现代化建设,西藏的经济社会与人民生活水平都发生了巨大变化。

对于许许多多热爱西藏的人来说,了解西藏今天的美好现状与未来,是凝聚今天我们生活其中的社会主义祖国各民族人民大团结的一个重要部分。

也许对这半个世纪的历史进程最好的诠释者,仍然是生活其中的人,他们的群像构成了一幅生动的、具有文献意义的画面。

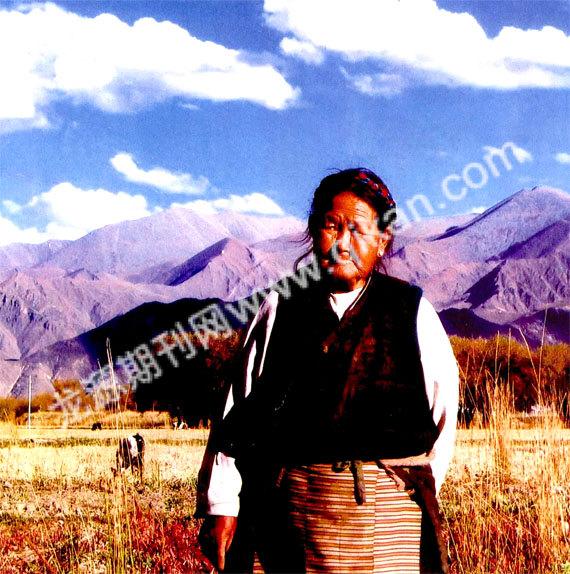

“家访旅游”代言人

央宗,拉萨市堆龙德庆县东嘎镇桑木村的村民,民间藏戏演员。

央宗的家在拉萨市堆龙德庆县东嘎镇桑木村,过去这里是三世达赖喇嘛的出生地。

民主改革前央宗家里只有一块巴掌大的天地,她本人平时在领主的地上干活,闲暇时候外出为别人家的婚丧嫁娶唱歌为生,民主改革时分了土地与牲畜,家里的生活才逐渐好起来。2000年,来自山东的企业家简会荣看中桑木这块风水宝地,在这里办起拉萨首家农民家访旅游,央宗老人成为农民艺术团的当家明星,也成了家访旅游“代言人”。

央宗说:“在艺术团里我负责唱藏戏,唱民歌,我会唱三个折子戏,还有四五首歌曲。团里还有一个笛子手,一个扬琴手,一个鼓手,一个扎年琴手。我建议今年的家访活动时间安排要早,接待户要少”,显然她对家访旅游已经有了自己独到的想法。

村里有十几家接待户,自从开展家访旅游,老人的生活方式开始改变。艺术团里的老人还有南洁老太太和丹增贡嘎老汉,三人受到简会荣的特别照顾,有时候演出晚了会派车把他们送回家。每当有“任务”,央宗老人把家打扫得干干净净,洗好茶碗,打上酥油茶和青稞酒,准备好上等的糌粑,只要客人一来,老人全家倾巢出动,有人唱歌,有人端茶倒水请客人品尝。这项活动每个客人收费2元钱,但客人付给的小费远远超出这个数字,有时候一天能挣100块钱,这还不算公司年底结算的返回款。

每当简会荣走进桑木村,老老少少都叫他“书记”,他是桑木村人公认的“编外书记”。2000年藏历年时,淄博人简会荣到藏族朋友家做客时,正赶上其亲友们载歌载舞,让远离亲人的他深受感染。其中,有位叫丹增贡嘎的老人,交谈中得知,老人年轻时曾到北京参加过文艺汇演。随着西藏旅游的升温,简会荣总是想起那次聚会:如果能开发原汁原味的民俗文化旅游,肯定受游客欢迎。他走进了丹增贡嘎的家,把想法与丹增贡嘎一谈,见过世面的老人十分赞许。

简会荣马上决定成立起桑木民俗旅游有限公司,投资拓宽村道、修公厕,把桑木村五组建成民俗旅游点。最初两个月,零零星星来了六七个人。为稳住大家的心,简会荣卖掉卡车,又掏出家底,每月按时给村民发放工资,一分不欠。当年,村里共接待2600多人。简会荣一算:基础设施建设投入除外,经营亏损10多万元。但从游客乘兴来、尽兴归的脸上,他看到了希望。第二、第三年,游客增加到5000多人次,简会荣摸索出的“三部曲”是:游客先进村民家里喝青稞酒、打酥油茶、捏糌粑,体验藏家生活;再观看歌舞表演,与村民一道载歌载舞;然后观摩传统手工艺品和农副产品的现场制作。

2005年,村里接待游客2.6万人次,去年达到2.8万人次。68户村民几乎家家都有人参与旅游行业。有的当“村导”,有的表演歌舞,有的加工手工艺品,23户“家访户”除了每月从公司领工资外,还有游客给的数目不菲的小费。村民的生活习俗和思想观念也发生很大变化。

创建“西藏事物的目录”

廖东凡,藏学家,著名西藏民间文艺专家,民俗学家,1985年调北京,曾任中国民间文艺家协会书记处常务书记,民间文艺研究所所长,《中国西藏》杂志社社长、总编辑。现退休,居北京。

“我的人生故事,很长一段发生在遥远的,被称为地球第三极的青藏高原”,廖东凡回忆说:“我在这里生活、工作了整整二十四个春秋。”二十四年的工作成果,是卷帙浩繁的系列著作:《西藏民间文化丛书》。以一个作者单独创作一套由十部、210万字构成的丛书,这在西藏民俗写作史上是罕见的。他的《西藏民间故事》、《世界屋脊上的神话和传说》,《雪域西藏风情录》、《百年西藏》等著作也成为藏学研究的重要书目。

在本刊记者与廖老先生的接触中,曾听他谈起过准备写作的各种西藏题材。比如关于近代历史中的船夫猎户、草原豪侠、高僧活佛、贵族世家、平民朗生的传奇,地方生活的方方面面。通过大半生的考察与研究,在他的脑海中,仿佛有一个关于西藏的题材库,或者说,一份关于西藏事物的庞大目录。

1961年廖东凡从北京大学中文系毕业时,西藏正在进行划时代的民主改革。23岁的他成为“支援边疆的建设者”的一员。廖东凡进藏后,分配在拉萨市文艺工作队长达8年之久。每年中有几个月的时间,廖东凡会与演员们一同跋山涉水,前往农村和牧区巡回演出,同时进行社会调查,请各个村庄里的长者讲述家史和村史。在这样的生活中,廖东凡学会了藏语。文革后期,廖东凡在堆龙德庆县农牧民中,生活了4年,至今这里的许多农牧民还与他保持着联系。

关于西藏在今天呈现出来的变化,廖东凡说:“时代正在以我们难以想象的发展速度向前推进”,西藏的发展和进步“更是跨越式的。这种跨越把近半个世纪和今天西藏的时空距离无限拉大”,正因如此,廖东凡感到他所经历的那个时代的西藏生活,已经成了一种今人无从体验的生活感知,因而更显珍贵。

与廖东凡在西藏考察与写作的年代相比,今天人们对西藏的兴趣、观看和表达的方式都发生了变化。但是人们不应忽略,以廖东凡为代表的一代人对西藏的现代考察和表达,或许已经形成了一个小小的传统。或者说,廖东凡与他的同代人,有一种共同认同的情感原则,这与更以现代社会学分析为主要目的的后来人相比,对土地与人的情感,是廖东凡一代早期民俗田野考察者的共同价值基础。

拉萨的宽容

段锦川,独立电影人,上世纪80年代曾经长期在西藏工作。现在主要在北京生活和工作。

“拉萨是比较宽容的,1985年、86年,在我的记忆里曾经是拉萨最开放的时期,当时,甚至所有到西藏来的人都有一个体会:这简直是全世界最开放的地方。”著名纪录片导演段锦川这样回忆。

段锦川1984年进藏后,一直在西藏电视台工作。他还记得,当时进了电视台,做的第一件事情就是下乡去买牛肉和酥油。“一进电视台院子居然能看见牛羊。我没失望。那时在拉萨能够看到各种样式的嬉皮士、艺术家、背包客、西方人,各种各样的想法和目的的人,和现在的丽江、桂林一样,那时就了解了户外、徒步、穿越、漂流等这些东西。没有人干扰你,也没有人对你好奇,这是一种令人着迷的文化习惯。”

1994年段锦川回到西藏,一直到1997年,完成了三部西藏题材的纪录片:《八廓南街16号》、《天边》和《加达村的男人和女人》。其中最有影响的是《八廓南街16号》,人们认为这部秉承“直接电影”精神的影片,使观众看到了一种不同于以往的对西藏生活的表达。段锦川在这部影片中,

实现了他在完成影片《广场》中对大型公共空间的拍摄后,对“小范围内公共空间”的探索,并且含蓄地对以往的西藏影像作品表现出一种偏离。在《天边》中,段锦川又返回人与自然的关系,呈现严酷自然环境下人的生存状态,寄托了他早年对西藏事物的感受。

“西藏有很多外在的东西吸引人,外在的符号性太强,会被它带着走”,段锦川认为,对西藏的简单层次的接触,经过消费之后就不再有用了。进入21世纪,人们有一种需要;在经济发展与消费水平进步之后,重新对西藏的历史进行理性角度的回顾,并且呼唤共性,而不是单一强调一个地区的个性。但是,人们对西藏的历史与文化了解还是不够的,段锦川说:“对西藏历史的回顾与认识仍然是未完成的。”

言说西藏之“魅”

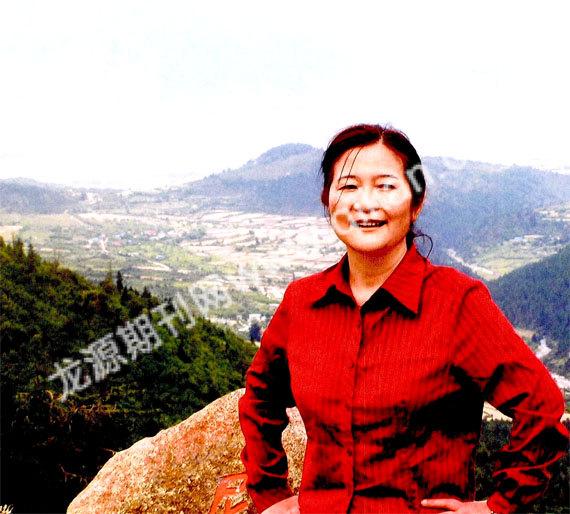

马丽华

马丽华,女作家,现居北京,现任中国藏学出版社总编。

《西藏人文地理》采编者把当下西藏题材的写作群体,大致划分为像我等这样一住多年的、本土生长的和短期旅行的三大类,询问我对其间差异的看法;对于我曾说过在西藏“从寻找差异开始,最终却找到更多的共同”,流露出些许遗憾;最后的提问是,经历过“着魅”—“祛魅”,问我是否还有“返魅”可能。

关于第一个问题,我以为作者群体或可分类,但作品就难以群体划分类型,换言之,组成群体的每一个体各是各,呈现出来的是多样化。爱因斯坦似乎说过:位置决定性质;俗话说得更直接:屁股决定脑袋。一般说来,西藏在时下年轻人的笔下最为浪漫化,一度成为最“小资”,所谓“精神家园”尤为可爱,令如此广大厚重的雪域高原始料不及。西藏是个适合做梦的地方,人人都有来此做梦的权利,但身份不同,言说各异,若让我这个在藏住过二三十年的准老妪也跟着起哄,那还不把读者全都“雷”倒。

这就涉及了第二、三个问题,在此侧面回答。上世纪80年代在藏北采访时,听说一位老牧民临终时唯一的心愿:“要是能再看一场电影就好了。”90年代在藏南农区,看到水坝尚未建成,隔年才能发电,而许多农家早已兴冲冲买好电视机,眼巴巴等着了。进入21世纪,在藏东横断山脉中穿行,有一感悟:若说山川秀美,可真适合旅游观光;若说住下来过一过乡村生活,建议不宜久留,至少现在不宜。同内地乡村一样,年轻人向往现代生活,热衷于进城打工,类似这些方面,不分民族国度,人和人真的没有两样。至于国外有人反思现代文化弊端种种,具体到拒绝电视,更有人刻意寻求挨冻受饿的感觉,无家可归的体验,可能属于“富则思变”吧。

幻觉西藏和真实西藏之间是有距离的,讲一个极端的例子:去年夏天,一位英国人告诉我,他陪同姐姐第一次来到四川藏区,见到藏族人,只听姐姐一声惊呼:“原来藏人也是‘人啊!”何以至此?原来这位姐姐听说过许多西藏神话,以为此地人皆僧尼,不食人间烟火,藏密功夫了得,没想到亲眼所见,会是你我一样的“常人”。

说到“魅”字,加上“惑”,近乎妖;加上“力”,是良性吸引。西藏之“魅”通常被人将“神秘”置于首位,作为旅游开发的营销策略未尝不可,尤其对未曾来过的人的确有煽动力。但是你见到的多番来藏的游客,还有几人是为神秘而来。当然在小说家那里,尽可以借题发挥,以满足人们固有的猎奇期待。

所以说,神奇感较之神秘感更易持久。在我本人纪实性的写作经验中,一部青藏高原演化史之奇迹,以及自然风光之壮丽,足可与神话传说相媲美;所记录的民间生活之缤纷,尤其增加了令人感动的成分;而潜入西藏历史中所见过往风景,不啻于新大陆的发现,是惊奇。我有新作,名为《风化成典·西藏文史故事十五讲》,留待下回再谈。

格勒的记忆

格勒:著名藏学专家,中国藏学研究中心副总干事,研究员、博士生导师

1951年西藏和平解放,中国人民解放军进西藏的路上经过格勒家乡时,他刚好出生。格勒的家乡,是四川省甘孜藏族自治州甘孜县绒坝岔区昔色村,在他的记忆中,那里当时相当偏僻,从成都往西翻越“高万丈”的二郎山、折多山,经过800多公里,才能到达甘孜县城,再从县城到昔色村30多公里,过去格勒小时只能步行或骑马,现在有公路直通到家门。

格勒这几年主持西藏现代化研究课题,他认为,对于西藏来说,作为传统与现代化分界的重要社会标志就是1959年的民主改革。因为1959年以前的西藏是一个类似于欧洲中世纪和我国春秋战国时期的封建农奴制社会。这是一个以宗教为最高利益或一切以宗教为中心,以农奴为基础的政教合一制度,寺院集团是代表和维护这个利益的强大传统堡垒。几百年来寺院集团竭力阻挠西藏实现现代化,在他们看来,现代化既有害于寺院生活的经济基础,也不利于西藏佛教的‘价值垄断。寺院集团和他们在政府中的保守派盟友一再阻挠西藏迈向现代化的哪怕是一个很小的步伐。因此西藏现代史上试图进行现代化变革的多起实践最终以失败告终。在他的家乡,因为解放军来得早,所以1956年就实行了民主改革,并且这一年在他的家乡绒坝岔区建立了第一所新中国开办的小学。

格勒出生于一个辛劳的农奴家庭,很小就没有见过父亲。全家没有一寸属于自己的土地和牛羊马等生产生活资料,也没有自己的住房,更没有人身自由,全家四口人都依附在某一领主的庄园中为生,终生为贵族全家服务。他对这个社会最突出的一个印象,就是一个男人生活在这个社会当中,没有什么别的出路,因为当时没有一座现代化的小学,没有机会接触更广阔的社会,也没有机会认识村落之外的这个世界。格勒的母亲一生中最大的理想,就是希望儿子作为家中唯一的男人能够出人头地,要么就能够去学习、读书,所谓读书就是进入寺院为僧。5岁时,格勒被允许在贵族家里的经堂里为天天念经打鼓的喇嘛当个小仆人,而做仆人就可以学习藏文,格勒的学习就从那个时候开始。童年印象比较深刻的,是有一次突然来了许多解放军。那时虽然不知道解放军是什么,但格勒很喜欢他们,因为他们唱歌、骑马,他们给格勒玉米和大米吃。民主改革后,他正式进入学校学习。刻苦的学习占据了格勒的全部少年时光。直到1964年,他考入西南民族大学读藏语文翻译中专。文化大革命结束后。他连续攻读学位,经过77级本科生和78级硕士生(破格)以及83级博士生,最后1986年以“新中国培养的第一个人类学博士和藏族博士”毕业,并在中国藏学研究中心工作,1991年1月,国家教委和国务院学位委员会授予他“做出突出贡献的中国博士学位获得者”荣誉称号和荣誉证书。

1986年格勒从中山大学毕业后,到中国藏学研究中心致力于藏学研究。他参加的第一个课题就是国家哲学社会科学“八五”重点课题《西藏封建农奴制社会形态》(1996年出版,1999年获全国社会科学优秀成果三等奖)。他作为课题组负责人之一,多次带队深入西藏农村牧区,进行田野调查,其中《藏北牧民》(四人合著)1993年出版后,在国内外藏学界和社会人类学界反响较大,世界著名的日本社会人类学家中根千枝教授认为“《藏北牧民》是迄今为止,从人类学

的角度研究西藏社会的最好的一本书”。经过调查和研究,格勒认为1959年以前西藏封建农奴制社会里围绕土地的所有、占有、使用、支配、分配等问题,人与人之间结成各种各样的不平等的互动和依存关系,并由此引导出社会的等级和奴役关系,构成西藏传统社会政教台一和僧侣贵族专政的封建农奴制社会,造成西藏社会长期封闭落后和经济长期近乎停滞的状态。

格勒说保护西藏及其他藏区的优秀传统文化是中国藏学研究中心的重要任务之一。他自豪的是,中国对藏文古籍的收集、整理、保护是世界上绝无仅有的。从1988年开始,中国藏学研究中心除成立出版社出版大量的藏汉文文献古籍之外,又专门成立了一个藏文大藏经对勘部门,二十年来国家投资几千万,集中上百人,把各种版本的藏文大藏经《甘珠尔》和《丹珠尔》集中起来,一页一页地对勘整理完工,并全套出版,在世界上是首例,被称为保护藏族文化的“航母工程”,引起世界上很多国家学者的关注和高度评价。

这只是中国藏学研究中心许多重要的藏学研究工作之一。自2007起,他负责在北京筹建“中国西藏文化博物馆”。一个题为《令人神往的西藏》大型历史文化展览即将于西藏民主改革50周年和中华人民共和国建国60周年之际,在北京中国藏学研究中心隆重展出。

猎奇,诞生中国最早的国际摄影金奖

蓝志贵,原中国人民解放军西南军区第十八军政治部摄影记者,曾供职西南民族学院工会副主席、《西南旅游》杂志美术图片编辑,四川人民出版社副编审。现退休,居成都。

2009年成都的春节异常的热闹,没有之前担心那种阴霾的氛围。四川人的心态不得不说就是好,本来就会享受生活的四川人地震后又找到一个更大的借口:好好活着、快乐生活。老天爷可能也感觉到2008年给四川人带来了太多的痛苦和泪水,在春节大年三十晚上12点后开始飘起了“鹅毛”大雪,一直下到初一早上,这是成都很难见到的场景,“瑞雪兆丰年”嘛,但愿2009四川好运。

蓝志贵1970年从西藏调回四川,换了几个单位后落脚在成都西南民族学院,后来也一直就住在了这所在成都南面的校园里。笔者去采访他的时候春节还未过完,学校放假异常的清静。也异常的干净,走在校园里很舒服。笔者很小就见过蓝志贵,是父亲的老战友。上个世纪40年代蓝志贵便和家父在重庆皇宫照相馆学徒摄影。当时的重庆是国民政府的“陪都”,有三家最好的照相馆,皇宫、留真、七星,他们在这个最好的照相馆里向老板宋惠伯学到了非常好的技术和为人,两人同时在重庆解放不久的1949年底参了军,因为有较好的摄影技术,成为“中国人民解放军西南军区第十八军随军记者”。于1950—1951年随部队进藏。

蓝志贵在十八军的摄影记者里应该说是最勤奋的一个,成就也是最高的。作品《拉萨节日的欢乐》在1958年两次分别在匈牙利、民主德国获得国际金奖,这是新中国成立以来中国现代摄影史上最早在国际上获得的两块金牌。“我这个人就是喜欢猎奇,平时除了完成部队交给的拍摄任务外,我就喜欢背着相机在拉萨到处跑,见到我原来没有见过的场景和人物我就记录下来。当时的感觉什么都很神奇,什么都很新鲜。”蓝志贵的侃侃而谈一点也感觉不出他已是一位近80高龄的老者。“获奖的这幅《拉萨节日的欢乐》我是用了三年时间完成的,1956、1957年的传昭法会我都去拍过,但是角度不好,不理想。总结之前的经验,i958年传昭法会前几天我就开始寻找最佳拍摄的场地。最后找到一家一楼是商铺,二楼是仓库的这么一个小楼,爬到屋顶一眼望去很理想,前面是空旷的当时叫罗布区的广场,背景就是布达拉宫。到了1958年传昭法会最后一天,为了拍摄方便我换上了便装,早早来到这里等候,最后抓取到了这个场面,很有气势,很有特点。”“拍摄完成后我马上冲洗并寄给了中国摄影家协会,由他们送出国得了两次国际金奖。”说到获得国际金奖,蓝志贵远没有刚才说到如何拍摄那么激动,淡淡的一带而过,至今他手里也只有获奖证书,而奖杯也是后来到北京出差在中国摄影家协会的奖品陈列室看到过。

“你后来最后一次到拉萨,去找过你拍这张照片的地方吗?”这是笔者问的惟一问题。蓝志贵说:“我1991年最后一次去拉萨,住了三个月,当然去找过原来的那个地方,那个两层小楼。结果我怎么也没有找到,变化实在是太大了。50年代的拉萨我拍过全景,三分之二是空地,而且很脏很乱,而1991年我又去拍过拉萨全景,就是要想比较一下,结果我的照片呈现出来的是五分之一的空地,其他全部是建筑和街道。最后在很多朋友的帮助下我确认了拍摄这张照片的地点,是现在拉萨最为繁华的商业步行街宇拓路(之前叫人民路),是因为那座在宇拓路上保留下来的琉璃桥为坐标才确认的。”老人脸上充满回忆。

摄影对蓝志贵来说无疑是很重要的,他口中虽然说现在不想这些了,把老照片全部给了研究西藏现代摄影史的黄建鹏代与整理和经营。每天炒炒股票,到处转转,喝点小酒,定期和西藏的老战友、老朋友聚会一下,其他也没有什么更多的需求了。

守望拉萨

加央,供职于“拉萨古艺建筑总公司”

(俗称“古建队”),这支汇集了不少能工巧匠的队伍接受过数次布达拉宫维修任务。

拉萨市城关区古艺建筑公司的前身是原西藏地方官办工厂雪堆白,出现过则东江热氏、则东德康氏等工匠大师,享受旧西藏地方噶厦政府的仲多官职。

现任古建公司的副总经理加央出生在拉萨八廓街东孜苏巷的一户平民家庭,“文化大革命”中辍学,在堆龙向阳煤矿公路工地、堆龙德庆县水电站工作几年后进人城市合作社,1980年代转入拉萨市城关区古艺建筑美术公司,跟随仲多顿珠、钦莫旺庆学做石匠活,参与布达拉宫、罗布林卡、雪林多吉颇章维修工程以及老城区16个院落危房改造工程。老城区改造一直是拉萨市城市建设的一项主要工作。2006年,拉萨市组织工作人员深入到老城区,完成改造大院的逐户登记、排查和建档工作。2007年,城关区上报了9座改建大院实施方案,改造总投资1677万元,建筑面积1.95万平方米。改造方案按照“修旧如旧、保持传统风格”的要求,结合老城区的实际,做了丹杰林、扎康、旺丹边巴等9座大院的绿化规划,引进了一批耐寒、耐阴性强的植物,对老城区居民大院实施绿化工程。古建公司参与了其中的大部分工程。

作为拉萨的“城市美容师”,加央记忆最深的是在布达拉宫维修工程的日日夜夜。“那时候你们应该知道布达拉宫广场周边是乱糟糟一片,像歌舞团呀,展览馆呀等很多单位都挤在一起,晴天一身土,雨天一身泥。我小时候记得布达拉宫城墙外有两处石碑,从远处看去给布达拉宫增加了对称的美。可能是民房建筑过于拥挤,再加上布达拉宫后面的龙王潭里没有什么像样的建筑,就把这两个石碑搬到了龙王潭公园。那时候布达拉宫城墙正门是没法开放的,因为被前面的建筑堵住了,所以就在东边的城墙上硬生生开了个豁口,特别难看。那城墙里面的情况就不用说

了,可以说是脏乱差俱全。1989年布达拉宫第一期维修工程开始的时候我们的工作就已经在逐步地改善拉萨的城市形象。布达拉宫广场西面的查嘎果林佛塔被称为拉萨的‘大门之母就是我们修复的,完全按照原来的尺寸,分毫不差地恢复了原样,而且比原来更美。接着我们把龙王潭里的两座石碑搬回原来位置,精心安装了从内地引进的最好的琉璃瓦,外墙涂上传统的矿物颜料,噢!一看真的很美!”以后的几年里,古建公司参加了布达拉宫雪城的恢复工程,“我们首先堵上了城墙上的豁口,恢复和维修了雪城正门,又在雪域西墙开了个大门,便于工程车辆进入,又加固和美化雪城东门,作为团队游客的专用通道。雪城里面的面貌变化更大,把五几年以后建造的不规则的房子全部拆除,突出了壁喜宅、龙夏宅、宝藏局等有特色的建筑,首先是‘修旧如旧,又有一定现代特色,游客来了看的很尽兴,我也觉得拉萨就应该是这个样子,让别人看一个乱糟糟的拉萨我心里也不痛快”。2008年,《拉萨市城市规划条例》通过批准,已经完成市区1:1万正射影像图、市域1:20万地形图、市中心区等4区1:5000大比例尺地形图的测绘工作;完成城市地下管线普查工作,计算机编绘综合管线图,为拉萨的现代化城市规划、建设、管理提供了科学依据。规划保障发展作用进一步增强。完成了创建园林城市、布达拉宫广场改扩建及周边环境整治、罗布林卡、大昭寺周边环境整治工程、农牧民安居工程等一批重大项目工程的规划选址、可行性研究和规划设计方案的编制审查工作。在科学缜密的《规划》指导下,古建公司将为美化拉萨市容发挥更大的作用。目前,公司的主打产品扩展至民族手工业产品、唐卡、壁画彩绘、银雕木雕佛龛、各种民用金银铜器、瓷鎏铜金、寺庙装饰品、边玛草、石刻、民族风格的藏式房、酒店、宾馆、藏式会议室装修等等。古建研究所专门组织人员,对藏式传统绘画中所用矿物颜料进行调研,通过民间工艺大师的口碑材料,到西藏本土矿物产地仁布县、尼木县、昌都等地收集了矿物颜料分布及制作工序资料,研制出了12种矿物颜料,撰写了《西藏藏式艺术总监》一书“在这些工作中我不敢说有多大的贡献,但尽到了自己的职责。”加央说。

一曲《洗衣歌》,一唱五五年

罗念一,著名军旅作曲家,现离休,居成都。

笔者是听着《洗衣歌》长大的,现在想想还能记得那曲调、那轻陕的舞蹈。《洗衣歌》故事大概是这样的:西藏和平解放初期平时部队战士的工作、生产都很忙,炊事班的班长在小河边帮大家洗衣服,一群背水的藏族姑娘看到后就把班长“骗”走,把班长带来的衣服在小河边全部洗干净了。

对罗念——直很崇敬,今天的采访当然可想而知。好在罗念一老师很随和,没有大师的架子,采访也就相对比较轻松。

“1964年5月要举行全军第三次汇演,西藏军区领导要我们创作组在原有节目基础上增加一个反映军民关系的节目。从进藏我就喜欢下部队,到处跑。1960年在拉萨某部队体验生活的时候,连队的官兵给我讲了一个故事。部队为了不给当地老百姓增加负担,自力更生,进藏的所有部队全部是一边练兵一边劳动,基本实现了自给自足的方式。很受当地老百姓喜欢,军民关系非常融洽。这一年的过年前的一天早上来了好多老百姓到部队营地里收集脏衣服帮助战士们洗。战士们很紧张,主要是害怕老百姓一下收走那么多衣服,肯定分不清谁是谁的,而且也怕丢,毕竟当时部队的供给有限。紧张归紧张,也不能说,怕影响军民关系。可万万没有想到的是到了晚上劳动回来的官兵发现,他们的床上放着洗得干干净净的衣物,居然拿走的整个连队的衣物一件没错,一件衣服也没丢。这个故事很感动我,我的记忆也非常深刻。”

“我和当时的军区创作组共同创作了《洗衣歌》”,“1964年首次在北京演出,周恩来观看并表扬这是一部表现军民关系的好作品,《洗衣歌》一下子就火了。全国的剧团、部队歌舞团都来观摩。我们当时住在北京西苑饭店,观摩和学习的团体不断,最高纪录是我们在西苑饭店的餐厅里教《洗衣歌》里面班长的角色舞蹈,就有两百来个班长,学藏族姑娘洗衣那一段舞蹈更是好几百人。甚至还有国外的文艺团体来观摩和学习。”

《洗衣歌》一演就是近五十年,罗念一说,他自己也没有想象到是这样一个结果。

说起罗念一,很多人可能只知道他的作品《洗衣歌》,其实罗念一还有大量脍炙人口的音乐作品,如:《叫我们怎么不歌唱》、《美丽的西藏,可爱的家乡》、《姑娘达瓦卓玛》、《青藏铁路》、电影《农奴》插曲《阿哥,你必须说》,电视剧《格萨尔王》主题歌《格萨尔颂》等等。

早在上世纪80年代有专家和媒体作出了这样的评价,罗念一是“藏汉合音第一人”,他对记者解释说,这个“合音”不是单单的男女和声、高低合音的感觉,而是一个汉族人写的藏族曲调,并在作品里用藏汉两种语言演唱的特殊表现方式。“对于西藏音乐题材的创作,不能仅停留在纯自然和原始本源,而应当尊重、继承和发展,西藏音乐那恢弘宽广的气势,古朴神秘的韵味,是用之不尽的艺术宝藏。”

2007年8月1日建军80周年晚会在北京人民大会堂演出,西藏送来的节目最后选了两个,一是老歌《二郎山》,再就是《洗衣歌》。

采访间歇罗念一老先生接了个电话,他与一些老同事正在筹备2009年3月28日的演出,他说“我们也要为‘3·28百万农奴解放纪念日再做一些事情”。

编纂《藏文大词典》

江嘎

江嘎,北京民族出版社资深编辑,《藏文大词典》国家重点出版项目负责人。

1968年自中央民族学院毕业后的江嘎,没有回自己的故乡白玉县。1976年,中央民族语文翻译局的成立,为在理塘草原深处帮助当地牧民建立公社的他,创造了再一次回到北京的机会。2006年,已经是北京民族出版社资深编辑的他,迎来自己人生中最大的挑战。

我一直以来都觉得幸运,能够以藏文母语作为生活之外“学习和工作”的主体。更感幸运的是,在与藏文打交道30年之后,还能够主持《藏文大词典》的编纂工程。将之定义为“工程”确不为过,如果把涉及藏民族的方方面面——宗教、文化、艺术、历史、地理、民俗等等,都比喻成一条条的江河,那么,我们目前正着手进行的这本藏文大词典,就是汇集这些江河的大海。一想到这个大海要盛装来自全国五省区藏族聚居区,且各有不同方言体系范围内的词汇,我甚至都有些担心,作为航行在这片大海中的水手,将会迎来怎样的风浪和险阻。毕竟,历史上抱持这种宏图大志但却未能尽业的人从没少过。

最初,来自工作上的不便是这本大词典的缘起。我曾专门注意并收集有史以来各类藏文字词典,但数量惊人的七八十本里面,没有一本是综合性并充分结合不同方言区变化的。如果我是一个装满机械臂的文字工作者,这倒也能忍受,但这仍不是办法。随着时代变迁的加速推进,本来就以兼容并收其他文字见长的藏语,又成倍吸纳了众多的新生词汇,同时,不少原来的词义也有新变化。稍具生活感受并关注文字的人都能体会,词汇的生长过程充满了复杂性,乐趣和恶趣并存,歧义与转