苏联列宾美术学院留学记

晨 朋

人生中有许多值得回忆的往事,但让人铭记在心、难以去怀的却并不多。1955—1960年的留苏岁月,在我的脑海中,在我的人生旅途中,留下了深深的印迹,令我终生难忘。在苏联,在美丽的涅瓦河畔度过的青春时代,是一个带着责任感、使命感努力学习的时期。在列宾美术学院学习的五年,让我获得了知识准备,是我回国后工作的坚实基础。

北去的列车

1949年10月,中华人民共和国成立以后,国际、国内环境都很艰难。国际上,一些西方国家对我国实行军事包围、经济封锁,形势严峻。国内,多年的战争,造成了饥荒和穷困,疮痍满目、百废待兴。1950年发生朝鲜战争,中美兵戎相见。当时的中国只好向社会主义阵营“一边倒”。要建设国家,掌握先进的科学、文化和技术、派遣留学生前往社会主义国家学习,是一个重要途径。

那时候,中国人对俄罗斯、苏联美术的了解极其有限。上世纪30年代中期,徐悲鸿先生访问苏联,在莫斯科和列宁格勒举办过美展。回国后,介绍了巡回展览画派的列宾、苏里科夫、谢罗夫和弗鲁贝尔的作品,称赞这些画家“皆世界之杰”,还说弗鲁贝尔是“具全能之天才,能以一切之繁形博色,纳入图案形式,其画其雕,独有千古,创作之才,近世罕俦”;说苏联画家米·涅斯杰罗夫、亚·杰伊涅卡和阿·雷洛夫精湛的油画技艺 “堪称一流”等等。1935年,经由鲁迅推荐,胡蛮先生卖掉自己的油画当盘缠,去往苏联考察。在莫斯科东方艺术博物馆他当过顾问,对该馆所藏的中国美术作品做过鉴定。此外,他还到列宁格勒美术学院(今列宾美术学院)进修过西方美术史。抗日战争爆发后,胡蛮途经乌拉尔、新疆,于1939年2月到达延安,在鲁迅文学艺术学院艺术系和《解放日报》的专栏上,介绍过一些苏联、俄罗斯美术。他在课堂上拿给学生看的,只能是一些印刷品,复制品绝少。鲁迅编辑出版的《新俄画选》、《苏联版画集》(1936年),在我国美术界、尤其是版画界,倒是影响深远。不过,以上说的这些,全是我回国以后才知道的,出国之前,一无所知。

与前辈相比,我们这批人真是幸运儿。政府为留学人员几乎准备好了一切。先为每个人量体裁衣,四季服装一应俱全。我们很多人来自普通家庭,不要说穿,这么好的衣服,连见也没见过。从头到脚,换上全新的,真是兴奋。我的家乡在狼牙山区,乡亲家人要是看见当时的我,准认不出是谁了。兴奋和喜悦充满心头,与此同时,也感到忐忑不安,面前还有许多未知数。坐了十二天的长途火车,到达莫斯科之后,才得知我要进的是列宾美术学院,从今以后要改学美术史和美术理论。我原来读的是南开中文系,美术对我是个全新和生疏的专业,不过,那时候正处在什么都不在乎的年纪,一切服从组织安排,没多考虑,打起行李再上路,到了当时的列宁格勒。

在列宾美术学院

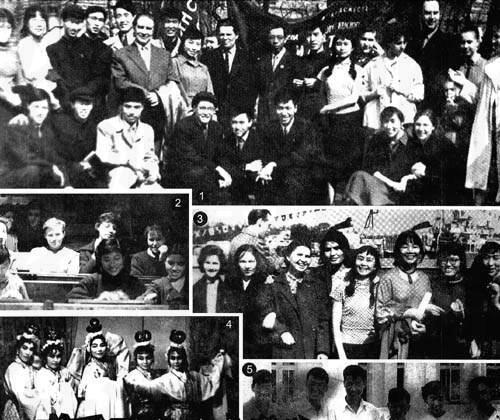

列宾美术学院是全苏的最高美术学府,创建于1757年,当时已有近200年的历史。19世纪60年代,这里曾是“巡回展览画派”的发祥地,“巡回展览画派”的革新精神,对俄苏美术教育有着深远的影响。1953—1960年间,我国先后派往苏联学习美术专业的共有33人。其中多数来自国内的美术院校,他们多年从事油画、雕塑、版画或舞台美术业务,已有一定的基础,到苏联是为了进一步深造,只有学习美术史论的少数几个人,原是本科学生。

33名学习美术专业的人,除李德春留在莫斯科大学艺术系学习艺术理论、李宝年进入列宁格勒穆希娜高等工艺美术学院学习雕塑之外,其余31人,先后进入列宾美术学院。这个时期的列宾美院,可以说拥有全苏最优秀的油画家、雕塑家、版画家、舞台美术家和美术理论家。而学院又把中国留学生安排到最有成就的大师画室里学习。他们以这样的真诚相待,今天回想起来,让人感念难忘。

在这里,我先把在列宾美院留学者名单和系别开列出来,请读者一窥全貌。进入油画系的有:李天祥、林岗、全山石、肖峰、李骏、张华清、徐明华、郭绍纲、邓澍、冯真、苏高礼,以及进修教师罗工柳;进入雕塑系的有:钱绍武、董祖贻、曹春生、司徒兆光和进修教师王克庆;进入版画系的有:陈尊三以及进修教师伍必端;进入舞台美术系的有:周本义、马运洪、冀晓秋以及进修教师周正、齐牧冬、王宝康;进入美术史美术理论系的有:程永江、晨朋、邵大箴、奚静之、谭永泰、许治平。这样,列宾美院的所有系科,除建筑系外,其余各系都接纳了中国留学生。

最早来到列宾美术学院的,是李天祥、钱绍武和陈尊三,那是 1953年。他们分别进入了油画系、雕塑系和版画系。这三个系,还有舞台美术系,学制都是六年。前三年是基础课,中国留学生与苏联同学同堂上课,后三年分别进入不同画室攻读专业。只有美术史美术理论系的学制为五年,进修教师的学习期限一般是两年或三年。

先说油画系。林岗和张华清完成三年基础课后,进入鲍·约干松画室。约干松是“苏联人民美术家”、“社会主义劳动英雄”。在苏联,这是做出最高成就的人获得的最高荣誉称号。他的代表作品《共产党员受审》和《在旧时的乌拉尔工厂里》,在苏联几乎家喻户晓。能作他的入室弟子,对苏联学生来说也不很容易。画人物素描,他要求学生注意结构、整体感和力度感;画油画,则强调用色彩塑造形体,而不过分依赖素描。色彩的训练、运用,是约干松的讲授重点。他强调色彩的表现力,画面成为一曲“色彩交响乐”是他的要求。这种训练使中国学生受益匪浅。

院长维·奥列什尼科夫,院务已经相当繁忙,还是接受了五名中国学生——李天祥、全山石、肖峰、李骏和徐明华。奥列什尼科夫长于肖像和革命历史题材画。他任院长达25年,桃李满天下。他力主现实主义画风。在20世纪20年代,苏联画坛上现代主义艺术活跃一时、学院里自由画室纷纷成立,“架上绘画”几乎没有立足之地。这时候的他站出来表示反对,撰文阐明自己坚持的艺术主张。他认为油画创作一定要有思想内容,主题要鲜明。这几句话,日后读起来稀松平常,当时却是掷地有声之语。他一生恪守自己选定的现实主义艺术道路。就是在这场争论中,苏联教育人民委员卢那察尔斯基提出了影响深远的“主题性绘画”主张。20世纪50年代以后,在我国的美术创作中,“主题性绘画”也奉为时尚。

在我毕业前夕,老院长奥列什尼科夫亲口对我说过这样的话:“你们国家的文化传统深厚,历史悠久,回国后一定要好好学习,把在这里学的东西,与你们的传统结合起来。”他对中国留学生有一份格外的关切之情。每逢节日游行或有大型活动,他总喜欢和中国学生交谈,甚至能叫出一些人的姓名。1960年,我要毕业了,老院长约我到他的画室,用了三、四段时间,为我画了一幅与真人等大的肖像,现在收藏于国立高尔基美术馆。后来中苏两国之间发生问题,老院长出版画册,把这幅肖像收入其中,并非无心之举。1987年,肖峰访问母校时,特地去拜望院长。老人一阵唏嘘,流下热泪。他说:“我爱你们。你们是我最好的学生。”他还说:“在我的画册中,收入了我为李(这是当年苏联师生对我的称呼)画的肖像,就是要表明我对中国留学生的情谊始终如一”。每当列宾美院的中国留学生凑在一起时,怀念老人的心情便油然而生。

郭绍纲、邓澍的导师是尤·涅普林采夫。他以《战斗后的休息》一画,名震画坛。由他本人复制的这幅作品,收藏在我国革命历史博物馆内。冯真进入的是顶红一时的叶·莫伊谢延科画室,苏高礼则向油画大师梅尔尼科夫学习大型壁画。

罗工柳于1955年以进修教师身份来到列宾美院。当时他是中央美院的副教授、油画系主任。他长我们近20岁,我们用俄语称他“罗嘉嘉”即“罗叔叔”。他在1951年创作了《地道战》,一时好评如潮。那是他刚放下木刻刀、拿起画笔的第一张作品。他在艺术构思、素描基本功和构图方面显示出自己的特色,让人瞩目。但在油画的艺术表现力上,显然还有很大的提高空间。罗工柳也自认为《地道战》画得“比较粗糙”。人们称之为“土油画”,一是说它“粗糙”,另有一层意思,是说它蕴含的泥土气息、纯朴感和时代感,后一层意思则是积极的认同。

指导罗工柳进修的是“苏联人民美术家”、苏联美术研究院院士约·亚·谢列勃良内。罗工柳有备而来,他首先完成了院方要求的任务。此外,他花了很大功夫钻研列宾的艺术思想、创作方法,对亚·瓦·谢罗夫、康·科罗温和伊·列维坦在油画作品中的色彩运用,也有深入研究。他以刚学到的油画技法,临摹了列宾的名画《伊万雷帝杀子》和科罗温的《柳芭托维奇肖像》等名作。假日里,罗工柳到农村去体验民风、民情,观赏俄罗斯的自然风光,画了大量的油画写生作品。以上是油画方面的简单情况。

学雕塑的钱绍武、董祖贻、曹春生、司徒兆光以及进修教师王克庆,他们得到了苏联最著名的雕塑家米·阿尼库申和米·克尔津等大师的教导和关照。苏联时代的雕塑可以说是杰作频连,我们乘车刚到达莫斯科,一眼看见穆希娜的《工人和集体农庄女庄员》雕像,钱绍武就十分激动,当时的情景,至今犹在眼前。在钱绍武毕业答辩的时候,雕塑大家叶·维·武切季奇应邀作为评委,专程从莫斯科来列宾美术学院参加评审,听说他们两人发生了争论,至于争论的细节,我就不清楚了。

学版画的是陈尊三和中央美术学院派出的进修教师伍必端,他们肩负着学铜版画、石版画和麻胶版画的使命,这些是中国同行不熟悉的画种。苏联的版画形式多样,每一种形式又各有自己的特点,同观众对话的能力很强。当时的中央美术学院正要创办版画系,新技术、新技巧,以及版画的教学方法等等,都是急需之务。摆在伍必端、陈尊三面前的任务不轻,他们付出了双倍的努力。

在苏联,物质生活条件很好,我们没有任何后顾之忧。但语言的障碍以及环境的改变,却让我们感到困难重重,我学美术史论,语言方面的困难更大。历史上许多名家、名作,仅是长长的人名、作品名,就够我们记的了,而与日常生活毫无关联的生僻的单词,只好反复背诵。老师讲古希腊、古罗马美术史,神话故事一个套着一个,简直让我如堕五里云中。中世纪美术史里,一样是满篇难懂的《圣经》典故,脑子里一样是迷雾一团。我们几个中国同学课前一起预习,课后再找苏联同学补笔记。苏联同学总是热心帮忙,有时干脆坐在我们旁边听课,发现我们记错了,就立刻给予纠正。我们听课,多是坐在第一排,这样听得清一些,也能看清幻灯片。我的论文导师索菲娅·卡拉夫凯维奇,不但帮助我选题,还为我联系访问画家、画室。当时尚不入主流,但技巧高超的犹太画家马克·克里昂斯基,就是经他慧眼推荐,我才得以结识和访问的,后来我和马克·克里昂斯基之间保持着长久的友谊。此外,他还介绍我去旁听苏联美术家协会的会议,帮助我从多方面了解苏联青年美术家的创作情况,让我顺利完成论文。讲授古希腊、古罗马雕塑的老师安娜·彼得罗夫娜·邱巴娃,请我们到她家作客,实际是引导我们对难懂的古代美术产生兴趣。她的一番苦心,随着岁月的增添,我们越发感到珍贵。

如今,半个世纪过去了,彼此间的友情却像一樽开坛老酒,醇厚而清香。1997年,我的女儿李萌到圣·彼得堡,看望我的老朋友尼娜·法敏斯卡娅。尼娜问长问短,给她讲述了我们大学时代的许多故事。柳达一家请她作客,喝茶、聊天之外,还要唱歌,追忆那段共同的往昔,对我们是一种心灵的慰藉。

第二课堂

苏联的各大城市,都有很好的博物馆。列宁格勒的冬宫博物馆,与巴黎的卢浮宫、英国的大英博物馆和纽约的大都会,四者齐名,号称世界四大博物馆。冬宫博物馆座落在涅瓦河边,距我们的校园仅有二十分钟的路程。这座壮丽、辉煌的博物馆,原是女皇叶卡捷琳娜二世的私人收藏之地,1852年对外开放。十月革命后,并入了多家私人藏品,收藏量大增。它的收藏以外国美术作品见长。欧洲的古代、近代和现代美术,覆盖齐全,各个画种无不具备。古希腊、古罗马的雕塑,文艺复兴时期达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔的作品,也有收藏。冬宫博物馆经常举办学术讲座,出版画册。我们美术史系的课程如古代雕塑、西方绘画,东方艺术,常到冬宫去上。在美术原作面前,感受到的格外深刻。冬宫堪称我们的第二课堂。

学油画、雕塑、版画和舞台美术的中国留学生,只有星期天或假日,才能到冬宫参观、临摹。冬宫博物馆是一座艺术的殿堂,那里的每件作品,都会令人驻足。

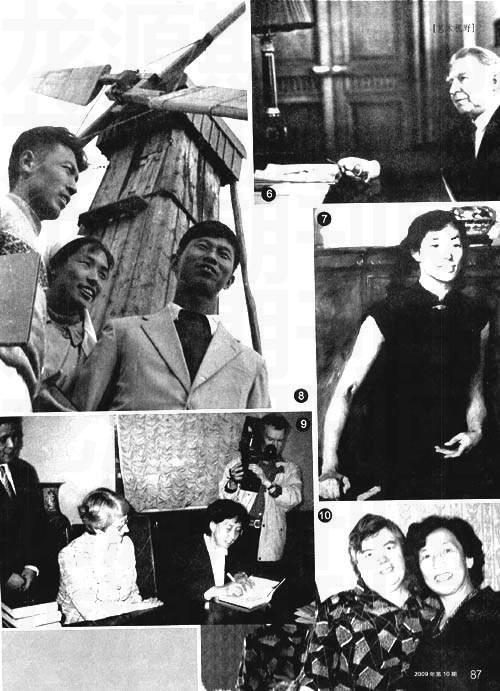

暑假实习

在列宁格勒郊区、黑海岸边和高加索山区,设有列宾美术学院的实习点。夏天,院方安排学生到实习点附近的集体农庄去写生、体验生活。这种实习和暑假连在一起,时间往往很长。我们或与苏联同学一起去,或是中国留学生自己单独出去。伍必端借实习的机会,曾到立陶宛首府塔林的同学家中去做客,实习也是结交苏联朋友的好时机。

1957年暑假,我与罗工柳、伍必端、林岗、肖峰、全山石、谭永泰一行到苏联南方实习,先到了黑海边的土阿普谢。那个地方离海防重镇、疗养胜地索契很近。我们到山上画写生时,身边忽然出现了边防军,他们盘问再三,待我们说明身份并把所画的景物拿给他们看过,才算了结。

从黑海边,我们转道去了乌克兰美丽的小城卡涅夫。它座落在第涅泊河高高的岸边上,我们每天到河边画风景。这里有蓝天、茅草搭成的屋顶和白墙,几种颜色在阳光下显出一种特有的诗意。俄罗斯风景画家库因吉曾以《第涅伯河上的月夜》一幅作品开过一场展览会,观众还要排队等候,美术史上的这个佳话,课堂上一讲也就过去了。而此刻,亲身领略了这种特有风光,我们对《第涅伯河上的月夜》和他的另一幅作品《乌克兰的傍晚》,似乎顿有神会。库因吉真是一位天才,怪不得他把观众弄得如醉如痴。休息的时候,罗工柳、伍必端、林岗、肖峰等人到第聂泊河里游泳。这条河很宽,俄罗斯作家果戈里形容说,小鸟飞到中间都要累死。河面上,还有快艇、船舶过往,中国人在这样的大河里游来游去,让船员们感到惊讶,现在回想起来,也是有点冒险。

乌克兰一行,给我们印象最深的是在集体农庄的一段生活。我们一进村,迎面飘来的就是一股苹果酒香。农民们正在自家庭院里酿酒,果园里传来姑娘们的动听歌声。这不是电影里的场面,是活生生的现实。罗工柳、肖峰、全山石不能不为所动,都为姑娘们画了肖像。清晨,看瓜老人为我们摘下西瓜送上门来,上面还带着露水。乌克兰的土地是富饶的,那里的人民也热情。我们走在路上,遇到汽车,一招手,司机就会停下来,而后把我们送到目的地。

“一招手,就把我们送到目的地”——这句话,正是我们留学苏联时期全部感受的最好概括,而这个“目的地”,正是艺术的殿堂。

晨朋:中国艺术研究院美术研究所

栏目策划、责任编辑:唐宏峰