戊戌前后湖南今文经学的学术播迁及其影响

彭平一

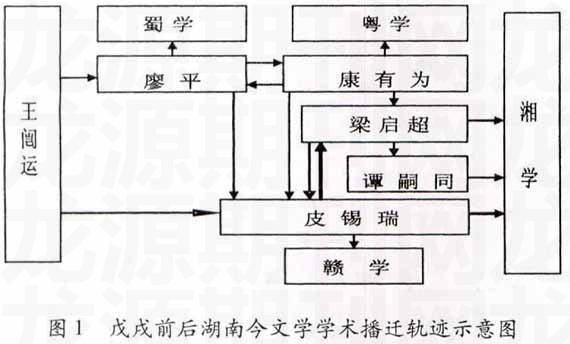

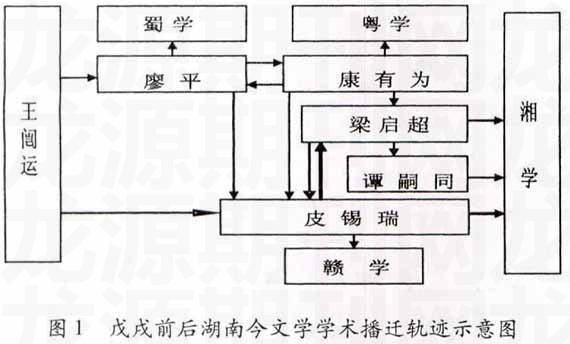

[摘要]戊戌前后湖南令文经学的地域间学术播迁以王阊运主讲四川成都尊经书院为开端。以其学生廖平为中心形成了今文经学蜀学派。康有为受廖平的直接影响,形成了其公羊学思想体系,并以此授徒,形成了今文经学粤学派。康有为的思想又通过梁启超扣谭嗣同影响了湖南维新运动。同时,皮锡瑞上承王闿运今文经学,并通过梁启超接受了康有为和廖平的公羊学影响,又通过主讲江西南昌经训书院,促使江西学风的转变。这使他不仅成为湖南夸文经学最后一位大师,而且成为清束以湖南为中心的今文经学的集大成者。这一学术播迁反映了成同以来士绅势力发展的新动向,同时对湖南维新运动产生了重要的影响。

[关键词]今文经学;学术播迁;戊戌维新;王闿运;皮锡瑞

[中图分类号]B259.9[文献标识码]A[文章编号]1008-1763(2009)05-0042-06

王闽运身故后,熊希龄挽其联曰:“楚学离中原以独行,读湘绮全书,直接汩罗大夫,船山遗老;教育先政治以革命,张公羊三世,实启西川弟子,南海名人。”方克立、陈代湘先生在《湘学史》一书中对此作了诠释和发挥。他们认为,王闽运在四川培养了廖平,而其“再传”和“三传”弟子更在中国近代社会产生了重大影响,“康有为曾奉四川廖平为师,故为王闽运再传,又有梁启超、谭嗣同继乎其后,为一时舆论之渊薮……”“作者在这里揭示的戊戌前后湖南今文经学学术播迁的承继关系是一个非常值得研究的历史现象,曾引起史家的广泛注意。本文意在勾勒出这一学术播迁的具体轨迹,并探讨其对湖南维新运动的影响。需要说明的是,标题中的“湖南”指的是以湖南为中心的学术播迁,并非强调传播继承者的省籍身份。

如本文副标题所示,王闽运被视为戊戌前后湖南今文经学播迁之始的标志性人物。这不仅因为王闿运是戊戌前湖南继魏源后以经学成就闻名的第一人,而且因为他通过书院教育的师生关系使其学说影响了整整一个时代。王闽运二十四岁始治“三礼”,开始了他的经学研究的学术道路。一生中经学方面的著作有17种之多。对于王闽运的经学研究成就,研究者见仁见智,莫衷一是。不过尽管评价各异,但大部分研究者对王氏经学的特点有着大致相似的观点:第一,王氏经学偏向于今文经学,前期治“三礼”,而后通《春秋》,并主“公羊”之学,又“会通礼制”;第二,王氏经学重视“通经致用”,认为治经的目的在于体悟义理并敦行践履,而不必拘泥家法、师法,以后又发展到以公羊学褒贬时政。王闽运曾将自己的治经心得求售于当道,终不获售。“本来就以‘纵横自许的王闽运,当满腹经纶得不到施展、退而讲学的时候。自然而然地要借公羊学能够来发抒其抱负了”。正是在“退而讲学”的过程中,王闯运不仅在清末的今文经学大潮中确立了自己地位,并且开启了晚清湖南今文经学地域间学术播迁的过程。

从1878年底到1886年春,王闿运应四川总督丁宝桢之邀,到成都担任尊经书院主讲长达七年多。这给原来重古文经的尊经书院带来一股清新学风,因而从学者甚众,“诸生喜于得师,勇于改辄,宵昕不辍,蒸蒸日上”。“楚南则湘绮提倡今文家说,其主讲尊经书院,其道乃大行于吾蜀。”尊经书院的学生在他的教诲下,纷纷改从今文经学,从而形成了今文经学的蜀学流派。他选拔培养的学生如杨锐、廖平、宋育仁、吴之英、岳森、胡从简、刘子雄、张祥龄、戴光等都成为近代蜀学的重要代表人物,其中最重要的代表人物是廖平。

廖平原笃好宋学,1876年进入尊经书院后即“从事训诂文字之学,用功甚勤,博览考据诸书”。1879年,廖平受学于王闿运,他自己回忆说:“庚辰以后,厌弃破碎,专事大义,以视考据诸书,则又以为糟粕而无精华,枝叶而非根本”。也就是说,1880年后,他开始习今文经学,并终生保持对今文经学的研究。廖平治今文经与王闽运有所不同,即王治《春秋》主公羊之学,而廖首重《谷梁》,兼治《公羊》。不过对于廖平一生学术方向影响最大的还是他兼治的《公羊》学。正是在他所著的《公羊解诂十论》中,他发展了其师的公羊义理,创立了作为他经学六变理论基础的“素王改制”说。他还提出孔子所改之制著于《春秋》,而集中见于《王制》,所以《礼记·王制》即《春秋》的旧传,孔子“既作春秋,复作此篇以明礼制,故所言莫不合于《春秋》”。因此,他以《王制》解《春秋》,且以《王制》中所载之“殷礼”与《周礼》中所载之“周礼”作为区别今古文经的依据,即所谓“今古之分,本以礼制为主”。后来刘师培称赞廖平明于《春秋》、善说礼制的两大特点,几乎都来源于王闽运的影响。而他在《公羊解诂十论》中所创立的以“素王改制”为核心的公羊义理,成为了他后来确立其在今文经学领域地位,并对康有为思想形成影响的重要学术渊源和思想基础。

1890年,廖平到广州参加《国朝十三经疏》的编纂。当时,康有为也由北京回到了广州,并主动拜访了廖平。在他们两人的两次会见中,廖平将带来的自己的新作《辟刘篇》和《知圣篇》给康有为看。受廖平这两本书的启发,康有为于稍后分别写出《新学伪经考》和《孔子改制考》。虽然廖平的《辟刘篇》、《知圣篇》与康有为的《新学伪经考》、《孔子改制考》在阶级内容和政治目的上是根本不同的,但从经学史的意义上来说,两者有极为明显的相似之处。《辟刘篇》与《新学伪经考》都是否定古文经学的,《知圣篇》与《孔子改制考》都是神化孔子和六经的。在这些著作中可以看出康有为与廖平的很多学术观点是一致的。尽管康有为一直不承认廖平与他的学术渊源,但大量证据表明,廖平的经学思想对康有为的影响是客观存在的。甚至康有为的学生梁启超也明确指出:“康先生之治《公羊》,治今文也,其渊源出自井研(即廖平),不可诬也。”_“有为早年。酷好《周礼》,尝贯穴之《教学通议》,后见廖平所著书,乃尽弃其旧说。平,王闽运弟子。阊运以治公羊闻于时。……平受其学。著四益馆经学丛书十数种,知守今文家法。……有为之思想受其影响。不可诬也。”当然,康有为在廖平思想基础上还是有所发展的,其中最重要的是,他将公羊三世说与西方近代民主政治学说联系起来,使“素王改制”学说具有了直接的近代意义。

这也是他的思想被广泛接受,并产生重大影响的主要原因。后来康有为以公羊春秋授徒,其弟子梁启超、徐勤、麦孟华、陈汝成、龙泽厚、梁朝杰、欧渠甲、叶觉迈、韩文举深受其学说影响,成为维新运动的重要骨干。

康有为的今文经学思想后来成为了戊戌变法的思想基础,同样也对湖南维新运动产生了影响,这种影响主要是通过谭嗣同和梁启超实现的。

谭嗣同“自束发治经学,好疏析章句,而不知拘于虚也”。从他类似于读书札记的《石菊影庐笔识·学篇》的内容来看,他早年似乎倾向于古文经。不过到目前为止,我们还没有看到谭嗣同专门研究经学的论著(不管是“古文经”还是“今文经”)。他于1895年夏至1896年夏北游京师时,订交于梁启超,学术倾向开始发生变化。他说:“迩闻梁卓如

述其师康南海之说,肇开生面,然亦有不敢苟同者。”梁启超也说,谭嗣同“乃自湖南溯江下上海,游京师,将以谒先生,而先生适归广东,不获见。余方在京师强学会任记纂之役,始与君相见,语以南海讲学之宗旨,经世之条理,则感动大喜跃,自称私淑弟子,自是学识更日益进”。通过梁启超,谭嗣同开始接受了康有为思想的影响:“既而闻南海先生所发明《易》、《春秋》之义,穷大同太平之条理,体乾元统天之意,则大服”。也正是在这以后,谭嗣同在南京写作了《仁学》。从《仁学》的写作构想到最终完稿,谭嗣同经常与梁启超商议探讨。因此梁启超是最了解谭嗣同《仁学》内涵的。梁启超在《清代学术概论》中论及《仁学》的思想渊源时曾说,谭嗣同“尝尽读所谓格致类之译书,将当时所能有之科学知识,尽量应用。又治佛教之‘唯识宗、‘华严宗用以为思想之基础,而通之以科学。又以今文学‘太平、‘大同之义,以为‘世法之极轨,而通之于佛教。嗣同之书,盖取资于此三部分而组织之”。

与廖平、康有为一样,谭嗣同也极为重视“公羊三世说”,与廖、康不同的是,谭嗣同在解释“三世说”时除坚持公羊学的基本解释外,还引进了《周易》的乾卦六爻,形成了“逆顺两三世说”。他认为,洪荒太古之时为“无教主,亦无君主”的太平世,三皇五帝之时为“渐有教主君主”的升平世,三代之时为“君主始横肆,教主乃不得不出而剂其平”的据乱世,此为所谓“内卦之逆三世”;“自孔子之时至于今日”,仍是“君统”的据乱世,而“天统”的升平世为“地球群教,将同奉一教主,地球群国,将同奉一君主”,最终实现“元统”的太平世,那时“人人可有教主之德,而教主废,人人可有君主之权,而君主废,此时为遍地民主”,这就是“外卦之顺三世”。这一观点是对康有为所解释的“三世说”的继承和发展。

可见谭嗣同接受了康有为的公羊三世说和托古改制思想,并将其作为自己维新变法思想的理论基础。不过,谭嗣同并没有专门从事经学研究,只是接受了康有为利用今文经学得出的某些结论,他也没有进行任何基于今文经学的宣传。真正在湖南进行康有为今文经学传播,并对湖南维新运动起到重要思想影响的应该算是康有为的得意弟子梁启超。

梁启超自称是戊戌年间“对于‘今文学派为猛烈的宣传运动者”。1897年11月,他应湖南维新派人士的邀请到长沙担任湖南时务学堂的中文总教习。另外被聘为中文分教习的也是康有为的弟子韩文举和叶觉迈(1898年2月梁启超离开长沙后,又聘了另一个康门弟子欧榘甲为中文分教习)。这样,时务学堂就成为了梁启超为代表的康门弟子宣传今文经学和维新变法思想的重要阵地,对康有为的建立在今文经学思想渊源基础上的维新变法思想在湖南的传播起到了重要的影响。

应该说,梁启超在戊戌期间并没有形成自己独立的思想,而主要是依附康有为的思想。用他自己的话来说,“启超之学,实无一字不出于南海”。他在时务学堂担任中文总教习期间,大力宣传康有为的“公羊三世”说和托古改制理论。他认为,“春秋三世之义,据乱世以力胜,升平世智力互相胜,太平世以智胜”,因此,中国要自强,就必须“以开民智为第一义”。而“智恶乎开,开于学”。他从公羊学派的三世说推出“开民智”的必要性,又把举办学堂作为开发民智的重要手段,自然也就把时务学堂作为他开民智的重要场所了。而他为时务学堂制定的办学宗旨与康有为在广州创办万木草堂的办学宗旨一脉相承,体现出“政学主义”的时代特征,同时也暗合公羊学派托古改制之意。他指出:“今日学校,当以政学为主义,以艺学为附庸。”在他为时务学堂起草的学约中要求时务学堂的学生“必深通六经制作之精义。证以周秦诸子及西人公理公法之书以为经,以求治天下之理;必博观历朝掌故沿革得失,证以秦西、希腊、罗马诸古史以为之纬,以求古人治天下之法;必细察天下郡国利病,知其积弱之由,及其可以图强之道,证以西国近史宪法章程之书,及各国报章以为之用,以求治今日天下所当有事,夫然后可以言经世。”这正是符合他主张的“政学主义”的教育宗旨的。其中也暗寓今文经学重视“六经”中之“精义”,以“求治天下之理”的用意。同时,时务学堂课程设置也体现着梁启超的这一办学宗旨,即“时务学堂课程以孟子、公羊为主,兼亦宣讲孔子改制之说,旨在为中国改良政治创造条件。”

与此同时,梁启超还利用公羊学派的观点作为提倡民权的理论基础。他利用在时务学堂讲课和为学生批阅课卷的机会,把近代的民权思想与公羊春秋之微言大义联系在一起。他把公羊《春秋》和《孟子》等儒家经典作为时务学堂的教材,并写了《读春秋界说》和《读孟子界说》刊刻成集,指导诸生读《春秋》和《孟子》,以此来宣传民权思想。即“借《公羊》、《孟子》发挥民权的政治论”。他还利用对诸生的札记作批答来宣传民权思想。他自己回忆说,“除上堂讲授外,最主要者为令诸生作札记,师长则批答而指导之,发还札记时,师生相互坐论。时吾侪方醉心民权革命论,日夕以此相鼓吹,札记及批语中,盖屡宣其微言”。如学生问有关民权问题,梁启超则批曰:“春秋大同之学,无不言民权者。盖取六经中所言民权者编集成书,亦大观也。”又如学生问到君臣关系和孟子之意,梁启超批曰:“非特君择臣也,即臣亦择君”;“自秦以后君权日尊,而臣之自视,以为我实君之奴隶。凡国事之应兴应革,民事之应损应益,君之所为应直谏犯颜者,而皆缄默阿谀为能,奴颜婢膝以容悦于其君,而‘名节二字扫地尽矣。至于今日,士气所以萎靡不振,国势所以衰,罔不由是。此实千古最大关键矣。其亦未闻孟子之大义焉耳!”他甚至直言:两千多年来,民权被君权所夺,“二十四朝,其足当孔子至号者无人焉,间有数霸者生于其间,其余皆民贼也”。梁启超这种基于公羊学的民权理论宣传对于湖南时务学堂的学生影响很大,当然也直接影响到湖南的维新运动。

本文副标题把皮锡瑞作为以湖南为中心的今文经学学术播迁之末,是因为皮锡瑞实为中国“公羊家最后的学者”,也是清末今文经学的集大成者。另外还有一个重要原因:皮锡瑞在戊戌前后湖南今文经学的学术播迁过程中起到了承上启下,统综各家的作用,其地位甚至超过王闽运。

在支伟成的《清代朴学大师列传》中别立“湖南派古今兼采经学家”一系,首列王闿运,而以皮锡瑞附之。皮锡瑞的学生李肖聃在《湘学略》中说:“先生当同治时,年才弱冠,与益阳王德基、长沙阎土良辈以茂才绩学举癸酉科拔贡,湘绮王先生赋诗赞异,谓为文学名人。”查皮锡瑞等五人举为拔贡在同治十二年(1873年)。当年,王闽运作七律二首为贺,其中有“他时虎观谁重席,莫道刘龚得路先”之句。诗句中的“虎观”当为白虎观,汉章帝建初四年(公元79年)会学者于此,讲五经同异,成《白虎通德论》书,为经学史上之一盛事。王闿运以此为贺,并以超越今文经学大家刘逢禄和龚自珍相勉,其用意是非常明显的。当时,王闿运以“专治一

经”劝勉皮锡瑞。二十多年后,皮锡瑞在给门人的信中回忆了此事:“所论经学,虽属根柢。然年少有才者,多不愿治朴学,予少亦好议论词藻。王壬秋(闿运)先生劝专治一经,不肯听。近以才华日退,自分词章不能成家,又困于名场,议论无所施,乃遁入训诂。”显然,皮锡瑞为对王闽运“专治一经”的劝告“不肯听”而后悔。然而在“遁入训诂”后,他开始专治《尚书》,所以支伟成有皮锡瑞“初治《尚书》,中攻郑学,晚贯群经,创发大义”之说。可见,作为经学前辈的王闽运,对于皮锡瑞“遁入训诂”以及以后的经学研究方向是有很大影响的。支伟成认为皮锡瑞与王闿运之间存在继承关系:“湘绮老人(王闽运)出,杂采古今,徒以声音训诂不若惠(栋)、戴(震)之精,又不屑依附常州末光,乃独树一帜,而后其派遂衍于蜀,湘学反微。鹿门(锡瑞)继起,实承其绪云。”又说:“(锡瑞)治经出入古今文之间,颇与湘绮相类。”这一点有皮锡瑞自己的论说为据:“王先生说《易》先通文理,不用象数爻辰,其旨亦本于焦理堂而推阐之;《诗》不主《毛》,亦非尽用三家;《春秋》兼用公羊、毂梁新义,间出前人之外;《礼记》尤精,说《易》及《诗》,皆以《礼》证之,故其说虽新而有据,异于宋、明诸人,与予说经之旨相同,惟予不敢过求新异耳。”可见,皮锡瑞认为他与王闻运治经的主旨和方法基本上是相同的,只是不如王闽运的新异而显得严谨一些。

皮锡瑞经学研究成果主要产生于1892年(光绪十八年)他主讲南昌经训书院后(《尚书大传疏证》始作于光绪十三年,但“越十年始成”,“丙申秋刊于南昌”)。指出这一点对于评价他的经学成就以及他在经学史上的地位非常重要。皮锡瑞成为一位经师大师有多方面原因,其中一个重要原因是,自王闽运讲学蜀中,今文经学蜀学派、粤学派相继兴起,而他本人讲学南昌经训书院,“以西京微言大义教诏学者”,使“故宗宋学,偏重性理,或流禅释”的江西“一时高才隽秀咸集其门,……学风丕变”。这样形成了一个以湖南为中心,西有四川,南有广东,东有江西的今文经学学术互相传播。互相影响的区域。这对皮锡瑞经学研究成就及其地位产生了深刻的影响。杨向奎先生对皮锡瑞与廖平、康有为的经学成就进行过比较,他认为“《经学通论》及《王制笺》的性质,可当于廖季平之《知圣篇》、《古学考》及康有为之《新学伪经考》及《孔子改制考》”。经过比较,他认为皮锡瑞、廖平、康有为三者之间互有影响,“皮氏受廖氏《王制》为今文注的理论,而以为素王改制之书,而康氏受廖之影响,遂由平分今古,而尊今抑古,转而影响廖氏,又有《古学考》及《知圣篇》,三人互有影响,而康氏说恣肆,廖说善变,皮氏说较谨严。”由此可以看出,皮锡瑞在这个思想大活跃的时期受到了各方面的学术影响,从而成为一代经学大师。

皮锡瑞从各方面接受学术影响还可从他与梁启超的交往中看出来。皮锡瑞于1897年9月29日从南昌回到长沙,一个多月后,梁启超于11月中旬到了长沙。对于梁启超这样一个小他23岁的青年学者,皮锡瑞应该说是不陌生的。在从南昌回长沙的路上,以及回到长沙后,皮锡瑞经常看由梁启超主笔的《时务报》,还对梁启超的文章有所议论。如“梁卓如痛言中国变法止知讲求船只枪炮,徒为西人利,不知讲求学校、科举、官制”,“可谓探源之论”;梁启超文中“诋中国太过,香帅属毁之”,他则为梁辩护,认为梁只是因为“习公羊春秋,于为尊者讳之义,尚未熟耳”。皮锡瑞与梁启超在长沙相交甚密,也经常探讨紊王改制和康门学术等问题。特别是1897年12月22日。梁启超将自己所著《读春秋界说》送给皮锡瑞,皮锡瑞认为“梁氏文笔甚畅,使予为之,不能如此透彻,才力之相去远矣”。读了梁启超的《读春秋界说》,倒勾起了他进一步探讨《春秋》大义的冲动。他说:“前观卓如《读春秋界说》,予意尚有未尽,拟再作《春秋义说》,互相发明,撰成一篇。”显然,皮锡瑞知道梁启超代表的是康有为的观点,于是向梁启超索得康有为之《新学伪经考》。又向他人借来廖平的《古学考》、《王制订》、《群经凡例》、《经诂甲篇》等书,开始写作《春秋义说》。二十多天后,“共得十五篇,约万余言。……大义亦略明,似与廖氏、康氏书可互相证矣,中有疑义,当再考之”。本来,他因“岁事匆匆,不能再续”。但刚过完春节,他“复阅《春秋义说》一过,略加增订,似犹可以推阐”,于是又决定“得暇当更增人数条”。此后半月余,又增订数条,最终录成《春秋义说》一书。在他写作此书的过程中,与梁启超往来更为频繁,互相讨论春秋大义,想是不可避免之事。此书写成后,南学会也开讲了,他多次在南学会讲到“春秋大义”,“以《春秋》论孔子改制之由,以《易经》论变法之道,对素王改制变法作出淋漓尽致的抉择”,可见,正是得益于梁启超的《读春秋界说》,使皮锡瑞了解康有为的“素王改制”说,而《春秋义说》的写作则促使了他接受这一学说,他“后来著《经学通论》,其《春秋》部分,多资取此书”。由此可见,皮锡瑞在治《春秋》,宣传公羊改制学说方面确实通过梁启超受到了康有为和廖平的影响。

皮锡瑞上承王闽运经学思想的影响;在江西南昌主讲经训书院,促使了赣中学风的转变;又在戊戌前后以湖南南学会学长的身份,主持了维新运动中湖南的一系列学术活动;并接受了蜀学派廖平、粤学派康有为和梁启超等的影响,从而使他成为戊戌前和戊戌年间今文经学派地域之间学术播迁和交流的中介人物。

如上所述,我们可以把戊戌前后以湖南为中心的今文经学的学术播迁和相互影响的轨迹归纳为下列如图1:

戊戌前后的这种以湖南为中心的今文经学的学术播迁反映了咸同以来士绅势力发展的一种新动向,同时对湖南维新运动和湘学的发展产生了重要的影响。

美国汉学家本杰明·艾尔曼(Benjamin A.Elman)在论及清前期常州今文学派兴起的原因时说到:“今文经学的复兴反映了士绅集团在国家与其支柱——士绅的关系剧烈变化时,关心自身政治命运意识的复苏。”并认为当时的士绅如庄存与“转向公羊学是带有政治和策略性的”。这种分析是针对乾嘉之际士绅转向今文经学的现象而言,但同样也适应于说明成同之际士绅们学术转向的原因。如果说清前期国家与士绅关系的变化主要体现在帝国体制内的话,成同以后国家与士绅关系的变化则要广泛和复杂得多。在帝国体制内,一方面随着湘淮军的兴起,大量地方士绅进入地方统治高层,并使以地方士绅为依托的地方政府对中央的离心力越来越大;另一方面,传统±人或者低级士绅想通过传统的科举途径进入更高一级越来越困难。在帝国体制外,一方面,随着西力东侵,民族危机越来越严重,士绅对国家越来越失望;另一方面,随着西学东渐,士绅越来越多地接受西学的影响而对中国传统体制产生了怀疑。在这种背景下,士绅不仅越来越具有“关心自身政治命运意识”,而且还越来越萌发在改变传统体制和国家命运过程中改变自身政治命运的意识。这样,他们需要有能说服自己,也能为自己行为辩护

的思想理论——毫无疑问,在传统的思想武库中,也只有今文经学最能满足这种需要。

王闿运曾三次参加科举考试,但他仅考上一个举人;曾数次人重臣之幕,但大都无所善终。特别是在曾国藩之幕,他多次提出军事政治建议而未被采纳。据说他还提出过“纵横之计”,“游说诸侯成割据,东南带甲为连衡”,即劝说曾国藩联合太平军推翻清廷,建立汉人的国家。但“曾胡却顾咸相谢,先生笑起披衣下”。遭到拒绝后,王闿运回到湖南,到武冈教馆,“始治三礼”。太平天国被镇压后,王阍运再次归隐,“专事著述”。其间,受曾纪泽之请,撰修《湘军志》,但被曾国荃等“斥为谤书”而遭毁版。从此,他彻底放弃了“独喜经世”的理想,“退而讲学”,“借公羊学”“来发抒其怀抱了”。皮锡瑞也是“年少即蓄大志,慷慨以救天下为任”,以拨贡身份“四赴礼闱不售,一生蛰居江湖,困顿落寞,但忧虑国事、经世匡时之心却从未消歇,自谓‘万里江湖长做客,百年世事独丛忧”。他在科场失意的情况下,“潜心讲学著书”。即使如此,他始终不变其忧国忧民之心、经邦济世之志。1897年他从江西回到湖南,看到“岳麓师课已改”。“水风井电气灯灿灿然”,火柴局“局面甚大”,“不缠足会已出簿”,“时务学堂月初当开”。湖南的新政使他兴奋,更唤醒了他的经世抱负,于是他决意“入学会,特讲求新学,考订训诂恐将束阁,不复有暇著书”,从而使他成为湖南维新运动的骨干之一。戊戌政变后,他被革去举人,交地方官管束,使他的经世抱负再一次受到打击。于是他“杜门著述三年”,最终成为了一位经学大师。王闽运和皮锡瑞走上治经道路,并以今文经传道和议政的经历充分地表达了这一部分士绅在关心国家命运的同时,关心和改变“自身政治命运”的意识。

以湖南为中心的今文经学的地域间学术播迁对湖南维新运动的兴起产生了深刻影响。戊戌年间,康有为劝谭嗣同回湖南,并派他的弟子梁启超、韩文举、叶觉迈(后来又加上欧榘甲)到湖南,其目的是想实现湘粤合作,达到湖南“自立”的目的。梁启超对康有为的意图心领神会,一到长沙不久,就向陈宝箴上书,明确提出了“湖南自立”的主张。尔后月余,又作《湖南应办之事》,提出了立学堂,开学会、设课吏堂和新政局等主张,试图对湖南维新运动施加影响。而谭嗣同则大力宣传康有为,并明确肯定了粤学派对湘学派的影响。他称赞“南海康工部精探道奥,昌明正学,其门人克肩巨任,于斯有光。一洒浴儒破碎拘挛之陋。而追先圣微言大义之遗。湘人闻风,争自兴起,喁喁胶序,怀德慕思”。他还大力主张湘粤合作,认为“近年两省士夫,互相倾慕,结纳情亲,迥非泛泛”,“几有平五岭而一逵之心,混两派而并流之势”。甚至谭嗣同等还有聘康有为来湖南的想法。确实,在湖南维新运动中,康有为及其今文经学的影响是显而易见的。我们可以从充斥于《湘报》文章、时务学堂学生课卷和教习批答,以及南学会演讲中的诸如“春秋义理”、“公羊三世”、“孔子改制”、“保教保种”等言论中明显感受到康氏的影响。

梁启超、谭嗣同等激进派对康有为和公羊《春秋》学说的大力宣传,也是他们在湖南遭到攻击,并最终导致湖南维新运动过早夭折的原因之一。这种攻击首先来自湖北的张之洞。张之洞崇古文经学,“生平学术最恶公羊之学”,特别对“康长素辈主张素王改制”深恶痛绝。还是在丁酉年七月,他就对唐才常在《湘学报》发表《史学论略》、《各国政教公理总论》等文章中多次宣传“素王改制”和“《公羊》为公法家言”的观点大为不满,给当时的湖南学政江标发电:“素王改制乃近日公羊新说,倡于井研廖平,盛于南海康有为,恐有流弊,以后宜勿陈此义”。戊戌三月初三日,《湘报》第十六号刊载康有为的《条陈胶事折》,谭嗣同还为此写了前言,其中称康有为为先生。这引起了陈三立和欧阳中鹄的不满。陈三立指使欧阳中鹄写信指责谭嗣同和唐才常不该赞誉康有为,“并谓先生之称谓,为嗣同等钻营康名士,自侪于门人之列;又谓湖南不应有此,意在设法阻压”。谭嗣同复信进行了驳斥,认为“南海先生传孔门不传之正学,阐五洲大同之公理,三代以还一人,孔子之外无偶”。他认为康有为如“一佛出世,旷劫难逢,……不以师札事之,复以何礼事之?”这种出格的赞誉表达了谭嗣同和唐才常等对康有为学说的膺服,但将更加激化他们与省政当局的矛盾。接着,戊戌三月初八《湘报》第二十号又刊载了易鼐《中国宜以弱为强说》。张之洞阅此文激烈指斥,认为该文“直是十分悖谬,见者人人骇怒”。他又旧事重提,指斥《湘学报》“奇怪议论较去年更甚,或推摩西,或主民权,或以公法比《春秋》”。又说:“此等文字远近煽播,必致匪人邪士倡为乱阶,且海内哗然,有识之士必将起而指摘弹击”。张之洞的这种指责使湖南官绅对维新运动的态度发生了重大的变化,而反对派士绅也加紧了对维新派的攻击,而攻击所指在很大程度上与康有为的公羊学有关。如岳麓书院学生宾凤阳等对时务学堂进行攻击说:“自黄公度观察来,而有主张民权之说;自徐砚夫学使到,而多崇奉康学之人;自熊秉三邀请梁启超主讲时务学堂,以康有为之弟子,大畅师说,而党与翕张,根基盘固。”“不知康所探者何道,而谭所怀者果何德也。……今康、梁所用以惑世者,民权耳,平等耳。……戴德诚、樊锥、唐才常、易鼐等承其流风,肆行狂煽,直欲死中国之人心,翻亘古之学案,上自衡、永,下至岳、常,邪说浸淫,观听迷惑,不解熊、谭、戴、樊、唐、易诸人是何肺腑,必欲倾我邦家也。”王先谦等士绅也在《湘绅公呈》中攻击梁启超“承其师康有为之学,但为平等平权之说”,谩骂康门弟子“自命西学通人,实皆康门谬种;而谭嗣同、唐才常、樊锥、易鼐辈,为之乘风扬波,肆其簧鼓。学子胸无主宰,不知其阴行邪说,反以为时务实然,丧其本真,争相趋附,语言悖乱,有如中狂。”从这些攻击中可以看出,守旧派认为梁启超、谭嗣同、唐才常等都是秉承了康有为的学说,这就使湖南维新运动中的新旧之争带上了一些今古文之争的意味。也正是因为如此,王先谦、叶德辉等必欲除去康门弟子而后快。经过一番斗争较量,梁启超、韩文举、叶觉迈、欧榘甲等康门弟子先后离湘,皮锡瑞也离开长沙去南昌继续经训书院的主讲之职,谭嗣同也离开长沙去北京,随着今文经学派影响的日渐式微,湖南维新运动也先于全国变法的失败而夭折了。