时文章法与清人的宋词作法论

曹明升

[摘要]清人为了指导词文学创作,遂以宋词为典范,展开对词体作法的全面总结。在此过程中,出于文体间的渗透规律与清人抬尊词体、建立词法的需要,时文章法理论自然而然地渗入了清人的宋词作法论。这种渗透最明显的表现就是清人以起承转合的思维与术语来分析、总结宋词的结构与章法这些浸染着时文章法色彩的高度程式化的词诀、技法,对于推动清词在作者、作品数量上的增长有一定的积极作用。但时文思维也使清代词坛出现了大量缺乏主体性情的代言戏作;程式化的训练则给清词创作带来了程式化的影响。

[关键词]时文章法;宋词作法;清词创作

[中图分类号]1206.2[文献标识码]A[文章编号]1008-1763(2009)05-0085-05

宋人填词,多以播诸管弦、娱宾遣兴为目的,故不大谈及词之作法。宋末张炎《词源》出,才稍及词之字法、句法与音律。至清代,人们为了学习作词,遂以宋词为典范,展开对词体作法的全面总结。当这些从小就接受时文训练的士子文人对宋词技法进行分析、提炼时,其所深谙的八股思维与为文之法便自然而然地渗透进来,使得清人的宋词作法论重结构、讲法度,具有浓厚的时文章法理论气息。本文试对时文章法理论渗入清人宋词作法论的具体表现作一梳理与探析。

一时文章法理论对清人宋词作法论的必然渗入

借时文理论来论说词之作法,宋元就有。元初陆辅之《词旨》有云:“制词须布置停匀,血脉贯穿,过片不可断曲意,如常山之蛇,救首救尾。”而在南宋时期用以场屋之文的《论学绳尺·论诀》中就录有吕祖谦、吴镒等人所云“作论要首尾相应及过处有血脉”、“首尾相应其势如击蛇”。但宋元论词之书本来就少,所以以时文说词者就更少。明代虽八股兴盛,然词学衰微,故鲜有人将二者联系考察。清人则不仅殚心制举,而且热衷小词,因而以时文手眼来打量词之作法。在清代蔚成风会。这种“打量”分有意识与无意识两种。有意识者如李渔,常常将填词直接比附作文,有意以八股章法来观照词之作法。例如李渔十分注重词之后篇,认为一首词“如不能字字皆工”,则“须择其菁华所萃处,留备后半幅之用”。然后就比附道:“闱中阅卷亦然。盖主司之取舍,全定于终篇之一刻,临去秋波那一转,未有不令人消魂欲绝者也。”“临去秋波那一转”是指清初尤侗等人以《西厢记》文句为题所作的八股奇文。以词之后篇比附八股文之终篇,虽有些牵强,却也充分表达出了笠翁“宁为处女于前,勿作强弩之末”,的填词原则。在论述上下阕间须意义关联时,李渔更是直接比附道:

双调虽分二股,前后意思,必须联属,若判然两截,则是两首单调,非一首双调矣……即使判然两事,亦必于头尾相续处,用一二语或一二字作过文,与作帖括中搭题文字,同是一法。

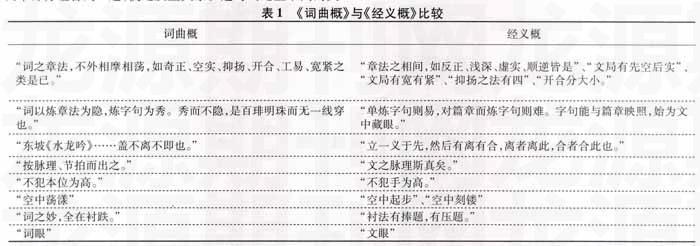

所谓“帖括中搭题文字”,是指八股文中的截搭题,即将经典中两处没有联系或联系非常隐蔽的文句先割截,然后再连缀成题,要求士子通过钓、渡、挽等方法来把这互不联属的两个部分组合到一起,使之发生关系。这与词之上下阕的关联、过渡法确有相通之处,所以李渔便理直气壮地认为二者“同是一法”。除了像李渔这样有意识地挦扯八股文法来说词者以外,清人更多的是在无意识中运用时文理论总结宋词作法。许多清人在谈词时从未有意鼓吹过八股文法,但所论词法却处处显示出时文章法的痕迹。以兴化刘熙载为例,刘氏著有《持志塾言》、《制艺书存》、《游艺约言》和《艺概》等多种谈艺著作,其中《艺概》分《文概》、《诗概》、《词曲概》、《经义概》等六卷,《词曲概》主要是谈论词曲风格,总结词曲作法,《经义概》则以阐述时文作法为主。若将二者对照,可以发现《词血概》中的许多理论、术语都与《经义概》相通(见表1):

刘熙载从未像李渔那样有意将词与时文并举,但其时文手眼却在词法论中展现无遗。这是一种深层次上的无意识的影响,如盐入水,自然而然。清人以时文理论来总结宋词作法,多属这种情况,下文再作具体梳理。这里先要追究一下,高度程式化的八股文法为何会渗入到看起来与之风马牛不相及的词法中来?

首先,当八股文成为科举考试的主要内容时,士子们童而习之,锐意其中,只能以余力来谈诗论词。李渔在《笠翁余集自序》中说道:“三十年以前,读书力学之士皆殚心制举业。作诗赋古文辞者,每州郡不过一二家,多则数人而止矣,余尽埋头八股,为干禄计。是当日之世界,帖括时文之世界也。”这种现象在明清两代的笔记、文集中多有记载。虽然这些士子步入仕途后,多以八股为已陈之刍狗,但他们从小所接受的时文训练、所养成的八股思维却根深蒂固、刻骨铭心。所以当他们转而作诗填词时,自然难逃时文思维之影响。汤显祖曾感慨道:“今之为士者,习为试墨之文,久之,无往而非墨也。犹为词臣者习为试程,久之,无往而非程也。宁惟制举之文,令勉强为古文、词、诗歌,亦无往而非墨程也者。”汤显祖自己也是八股名家,这段话当是其由衷之言,而且他并未将自己排除在外。才大者如汤若士且不自出其外,明清文人又有几个能够例外呢?创作如此,用以指导创作的诗词理论同样如此。金圣叹就明确宣称:“诗与文虽是两样体,却是一样法。一样法者,起承转合也。除起承转合,更无文法。除起承转合,亦更无诗法也。”李渔则认为文法、词法“同是一法”。由八股文这种强势文体所培养起来的理论思维必然会向其他文体理论渗透、辐射,这是明清文体间的一条规律。所以不管清人是有意识还是无意识,他们的宋词作法论都必然会受到时文理论的影响。

其次,出于尊体的目的,清人并不排斥八股文法向词法的渗透。就像将戏曲、小说与八股文相类比可以提升其地位一样,清人将词法与八股文法相比附,亦有推尊词体之目的。不管是被当作敲门砖还是真受推崇,八股文在明清两代的强势地位却是毋庸置疑。而词与曲被同列为“小道”,亦是客观事实。为了推尊词体,清人不仅将词与诗相并论,还把词与文相比附。“诗、古文、词与制义,其为义虽殊,要皆称之日文”、“词亦文之一体,昔人名作,亦有理脉可寻,所谓蛇灰蚓线之妙”,类似的话语在清代屡见不鲜。像李渔这样以词曲成名的词坛宿将,却也要向人炫耀当年因文章见赏于考官,“独以五经见拔”的光荣历史,说明能与科举、时文挂上钩确实是一件可以抬高身价的好事。笠翁直接以时文之法来阐述词法,其良苦用心可见一斑。既然沾上时文能够提升词体地位。尊体心切的清人自然不会排斥八股文法对词法的渗透。时文理论向诗法理论渗透时,遭到了相当一部分诗家的抵制与清算,向词法理论的扩展却是两厢情愿,畅通无阻,原因就在于诗、文同是上位文体,词属下位文体,下位文体一般会主动接受上位文体理论的影响。

另外,就词体本身而言,清词已成为案头文体之一种。在这种情况下,初习者不是需要音乐上的指导,而是希望有一套关于立意、结构方面的法则以供遵循。而八股文章法理论主要就是一种程式化的结构方法论,其成熟的理论、术语

正好契合了清人欲建立作词法则的需要。而且,在以八股文为中心所形成的科举语境下,以时文理论来阐述词之作法比较贴合士人的语言与思维。像李渔在说明上下阒间的关联之法时,只须轻轻点出此“与作帖括中搭题文字,同是一法”,士子们便心领神会、自得真味。

从文体间的渗透规律到清人抬尊词体的目的与建立作词法则的需要,都决定了时文理论必然会影响、介入清人的宋词作法论。下面我们就来具体寻绎这种影响、渗透的痕迹。

二时文章法与术语在清人宋词作法论中的展开

上文已云,八股文章法理论主要是一种结构方法论,起承转合则是这种结构方法论的核心要义与基本特征。起承转合的说法萌芽于唐代试律章法理论,发展于宋代经义、试论等时文领域,明清两代谈诗论词,受其影响最深。

时文中起承转合之“起”,通常是指破题。“破题为一篇之纲要,至不可苟,句法以体面为贵,包括欲其尽题”。也就是说,破题之要义一为“尽题”,即点题;一为全篇之“纲要”,即笼罩全篇。这两条全被清人化入了词法论中。况周颐就提出,作词若“第二韵方约略到题,此非法也。起处不宜泛写景,宜实不宜虚,便当笼罩全阕,它题便挪移不得”。”他又在评宋人汪睥《水调歌头·次韵荷净亭小集》之起句“落日水亭静,藕叶胜花香”时云:“只此起二句,便恰是咏荷净亭,不能移到他处,所以为佳。”况氏所言,填词起句应“到题”且“笼罩全阕”,实与时文破题之法相通。谭献在评《词辨》所录周邦彦《齐天乐·秋思》一阕时,又将此种起法提炼为“以扫为生法”。清真词题为“秋思”,开篇即云“绿芜凋尽台城路,殊乡又逢秋晚”,以眼前秋景直点“秋思”主题,而后面所感所思皆由此二句生发。所谓“以扫为生法”,实乃词中破题之法也。其实,宋末元初的词学理论已非常重视词之发端,如沈义父《乐府指迷》提出,“大抵起旬便见所咏之意,不可泛人闲事,方入主意”。“主意”一词,多见用于南宋时文理论,如《论学绳尺·论诀》“诸先辈论行文法”中有云“看论须先看主意,然后看过接处”、“主意一定,中间要常提掇起,不可放过”。尽管沈义父也用时文话语来说词之起句,但这只是一种无意识的借用,他并未将词之起句与时文之起法相对应。清人则是有意要总结词之结构章法,所以自觉将破题之法融入词之起法,并与后面分析承、转、合相呼应。

承、转本是叙事文体之结构,自清人以时文手眼论词,词中始出承、转之说。时文中的“承”,包括承题、起讲、人题,其作用在于承上启下;所谓“转”,是指转入四比八股的写作。然词体与文体毕竟有别,清人所谓词中之承、转,没时文那么复杂,一般是指词中旬意的承接与词意的翻转。如金圣叹评欧阳修《瑞鹧鸪》(楚王台上一神仙)时便指出下阕“陇禽有恨犹能说”是承上阕“见了又休”句,“江月无情也解圆”是承上阕“坐来虽近”句。此乃隔句承接。又夹批《生查子》(含羞整翠鬟)中“雁柱十三弦,一一春莺语”道:“此二句之妙,人未必知,予不得不说。盖从‘十三字生出‘一一字,从‘雁柱字生出‘莺语字也。”词末又总评道:“只将目前本色言语,只要结撰照耀得好,便觉此借彼衬,都成妙艳。如此词,第三、四句,‘一一字只从‘十三字注沥而出,‘莺语字只从‘雁柱字影射而成也。苟若不得此法,即髯枯血竭,政复何益?”这是点出上下旬间的承接。金圣叹曾云:“大抵圣贤立言有体,起有起法,承有承法,转合有转合之法。大篇如是,小篇亦复如是。”刚才所说“此借彼衬”,即所谓“承法”也。只是金氏将此作为填词之定式,“苟若不得此法,即髯枯血竭,政复何益”云云,未免有些过于自信。如果词中都是一句承接一句下来,意脉固然清晰。但必定呆板乏味,了无波折。事实上,也没有哪一首宋词名篇是只有承接而无转折的。所以清人于“承”之外。叉特重宋词之“转”。刘熙载指出,词家三昧就在于“一转一深,一深一妙”,“倚声家得之,便自超出常境”。所谓“转”,即在承接之后忽然转入另一番情景,以开拓词境;但所转之情景又须与意脉暗合,达到篇折而气贯的效果。许昂霄在评姜白石《暗香》(旧时月色)一阕时便主要着眼其翻转层进处。许氏认为“旧时月色”二句乃“倒装起法”,“何逊而今渐老”二句是“陡转”,“但怪得竹外疏花”二句又作“陡落”;下阕“叹寄与路遥”三句为“一层”,“红萼无言耿相忆”为“又一层”,“长记曾携手处”二句作“转”,“又片片吹尽也”二句作“收”。本来词之开头由“旧时月色”到“梅边吹笛”再到“唤起玉人”,顺承而下,却又忽然转到何逊,插入何逊嗜爱赏梅咏梅事,看似陡转,实则是词人以何逊自比,既表明自己的爱梅之心,又有叹老嗟衰之意,真是于翻转之中添入许多深意。下阕描写眼前雪景,“长记曾携手处,千树压、西湖寒碧”又转到对昔日与情人携手诉衷情的怀念。当时正是梅花怒放,红艳艳一片压倒西湖上的碧绿的冷色。但梅花终被寒风片片吹落,不知何时才能再见。见梅?见人?此处一转,转出了今昔衰盛之慨,转出了对情人的无尽思念,真是“一转一深,一深一妙”。许氏以此词为词中转法之典范,倒也恰如其分。

合,即结尾收结。元人倪士毅的《作义要诀》就要求时文之收结当“使人读之而有余味”,或“于结尾唤起出处”,当“有首尾文字”。此即要求结尾要辞尽意不尽或做到首尾相应。这两条在清人的宋词作法论中亦为核心要义。沈雄所谓“结如众流归海,要收得尽,又似尽而不尽者”,即辞尽意不尽也,目的就是要“使人读之而有余味”。李佳所论“首尾一线穿成”,乃是要求词亦要“于结尾唤起出处”,以有首尾相应之势。而刘熙载所说“收句非绕回即宕开,其妙在言虽止,而意无尽”,则指出不管是推宕结法还是绕回开首,都须有“言虽止而意无尽”的妙处。当然,清人还从宋词中总结出了其他结法,如沈祥龙云。“结有数法,或拍合,或宕开,或醒明本旨。或转出别意,或就眼前指点,或于题外借形”,大多可从时文结法中找到相应的理论要求。

除了起承转合的结构章法以外,清人在宋词作法论中还借用了许多八股文诀和语汇。如谢元淮《填词杂说》中所列“词禁”中有“平头”、“合脚”两条,即第二句第二字不得与第一句第一字同音,第二句末一字不得与第一句末字同音。而这“平头”、“合脚”实则源自时文忌语中的“平头”、“并脚”。《制艺丛话》卷二十三就引梁素冶所云,“承题最忌者平头、并脚”。再如刘熙载有“词以不犯本位为高”之诀,许昂霄评辛弃疾词时亦有“不叙正位”之说。事实上明人董其昌的《论文九诀》中早有“无一句犯正位,然未尝一句离正位”的提法。金圣叹以八股文法批第六才子书《西厢记》时就已借用过“不犯正位”这一法诀。以“不犯正位”来概指词中咏物不可直露而要出之以含蓄之笔,倒也妥帖易懂。其他诸如“血脉贯通”、“蛇灰蚓线”、“加染法”、“两让法”等词诀语汇,一看便知来自时文理论。再有一些时文术语也常人清人的宋词作法论。例如“缴”,时文理论中一般用

来指收结文意。如《作义要诀》便常用此语,“首有破题,破题之下有接题,有小讲,有缴结”,“大抵是唤起之后便应一应,结一结,然后正一段,反·段,又总缴结”。清人则以之来表示词意的收结。如金圣叹评欧阳修《生查子》(去年元夜时)便云:“‘月与灯,只三字,便将前第二、第三句缴过。”陈洵评周邦彦《琐窗寒》(暗柳啼鸦)时亦云:“用层层缴足作意。已极圆满。”这些文诀、术语的直接借用,当是时文理论向词法理论渗透的明显痕迹。

三程式化的宋词作法论对清词创作的作用与影响

清人总结宋词作法,根本目的在于用来指导本朝的词文学创作。而这些词诀法式中所蕴含的时文思维自然要在创作实践中发挥作用与影响。

就指点者而言,他们为初学者设计了一条从有法到无法的学词路径。所谓有法,就是让初学者追摹各种词诀法式,掌握各种作词技巧,以顺利步入词文学创作的大门。这当然只是机械的入门阶段,最终目标则是要达到自由的无法的境地。而要达到文学创作的自由境地,必先经历不自由的机械过程;要达到词论家们提出的最高词境,也少不了有一套可供实际操作的创作法则。所以像周济、刘熙载等理论家一方面极力鼓吹“无寄托”、“厚而清”等浑涵要渺的终极词境,另一方面又不遗余力地总结出“顺逆正反”、“奇正、空实、抑扬、开合、工易、宽紧”等程式化的词诀笔法以供人学习。有了这些语境熟悉、细致全面的词诀笔法,初学者往往能事半而功倍。前文多次引到许昂霄在《词综偶评》中以时文眼光来分析、总结宋词的结构与章法,其实这本就是许氏在授课之余的副产品,故其出之以时文手眼也是自然之事。而他的弟子听后倍感受益,觉得词中法度,乃师“靡不指示详明”,“直欲使作者洗发性灵,而后学得藉为绳墨”。可见,这些浸染着鲜明的时文理论色彩的词诀法式对于初学者的顺利入门,对于沟通词学理论与创作实践,对于推动清词在作者、作品数量上的增长都有一定的积极作用。但这些词诀技法中的八股思维也给清词创作带来了负面影响。现取其两个方面予以分析。

第一,清词中出现了许多艺术成就不高的代言之作。本来唐宋词中就有代言现象,那是因为词人在酒席宴间所填之词是要付诸歌妓演唱,用以娱宾遣兴的,所以词人自然要摹拟女子口吻来作艳婉之音。唐宋词的生成方式与传播方式使得词人在不自觉间进入了代言状态。所以唐宋人虽有许多男子作闺音之词,却没有一个词家有意识提出这是在进行代言创作。而“代圣贤立言”则是八股思维的最基本特征。长期接受“代言说”训练的清人自然对词中代言现象特别敏感。如金圣叹评欧阳修《踏莎行》(候馆梅残)时便指出:“前半是自叙,后半是代家里叙,章法极奇。”周济批周邦彦《兰陵王》(柳阴直)时亦指出第二阕中“愁一箭风快,半篙波暖,回头迢递便数驿”乃是“代行者设想”。清人又进一步对宋词中的代言现象予以理论提升,认为“词内人我之分,切宜界得清楚”,一首词“或全述已意,或全代人言”,或“前半幅言人,后半幅言我,或上数句皆述己意,而收煞一二语,忽作人言”。代言已成为一种创作范式,几乎每部清代词集中都有男子作闺音的代言词。清人还在词中代各色人等言说,最常见的是代古人立言。如尤侗有《谒金门·代和韦庄》,其序云:“韦庄有宠人,资质艳丽,兼善词翰。蜀王建闻之,讬以教内人为辞,夺去。庄遑念悒怏,作《谒金门》词云,‘空相忆。无计得传消息。天上姮娥人不识。寄书何处觅。新睡觉来无力。不忍把伊书迹。满院落花春寂寂。断肠芳草碧。姬闻此词,遂不食而卒。予惜其未有和篇,因拟为之。”其词曰:“休相忆。红叶不传消息。燕锁雕梁路未识。旧巢难再觅。风卷杨花无力。浪打萍花无迹。永巷夜台同寂寂。土花凝血碧。”尤侗揣度宠人之心态,摹拟其口吻,可谓入情入理、惟妙惟肖。再如项鸿祚《忆云词丁稿》中有《菩萨蛮·拟温庭筠十阕》、《采桑子·拟和凝两阕》、《浣溪纱·拟韦庄四阕》、《梦江南·拟牛峤两阕》等,拟温庭筠便全以飞卿之情思与口吻出之,拟韦庄便全以端己之情思与口吻出之,各家面目,栩栩如生,放入《花间集》中,倒也难分真假。再有钱酉山《绣像西厢》中有《忆秦娥·惊梦》词,其曰:“愁千斛,草桥野月和衣宿。和衣宿,玉人何处?孤灯草屋。依稀兰麝香芳馥,匆匆莲步,来征逐。来征逐,醒来依旧,半窗疏竹。”此乃代故事人物立言。龚鼎孳《贺新郎·代金粟闺怨》、徐旭旦《鹊桥仙·代天孙作》,是代本朝人言说……这些代言词比之“代孔孟立言”的八股诗,确实要宽松自由得多。但“代人言说”的特殊规定已在根本上限制了词人主体性的发挥。所以清代的这些代言词虽有少数写得较有情趣,大多却是游戏、应酬之作,虽设身处地、极意摹拟,终是代人悲欢,不见怀抱,故难人上乘。

第二,程式化的词诀技法给清词创作带来了程式化的影响。虽然程式化的法规有助于初学者入门,但同时也给学词者套上了程式化的枷锁。以词之开篇论之。宋人重词之发端,但只说“思量头如何起”、“第一要起得好”等原则性话语,并无具体法式可循。而清人却从宋词中提炼出了种种起法,并如前文所引,以“到题”和“笼罩全篇”为基本要求。这些法式与要诀令学词者容易上手,但也容易形成思维定势。总览清人总结的种种起法,不外景起、事起、情起三大类,相应地,清词本身的起式亦不出此三类。而且,不管哪一类起法基本都讲求“到题”与“笼罩全篇”。名家亦不例外。景起者,如曹贞吉《卖花声·秋夜》,“风紧纸窗鸣,秋气凄清,淡云笼月未分明”。风紧窗鸣,写的是秋声;凄冷清幽,写的是秋气;淡云笼月,写的是秋夜。开篇几句,循题布置,并为全词奠定了秋夜孤眠的那种凄清的基调。事起者,如董士锡《水龙吟·送春》,“东风梦里归来,醒时已是春将晚”。春日天长,东风融融,一觉醒来发现“已是春将晚”。在说春眠事中已点出“送春”题意,并且自然引出下面的暮春之景与伤春之情。情起者,如纳兰性德《青衫湿遍·悼亡》,“青衫湿遍,凭伊慰我,忍便相忘”。起句便极尽缠绵哀怨之情,即使没有“悼亡”之题,也知此是悼亡之作。不需多加胪列,翻翻清人词集,如此开篇,比比皆是。不是清人不愿挥洒开拓,而是那些入门的法式一旦上手便不招自来。虽然诗词也要讲究如何构思、如何架构,但抒情文体毕竟有别于叙事文体。时文、小说、戏曲的创作可以建立在完整的构思与先验的设定之上,而诗词创作中却存在着情感的突发性与意象的跳越性,因而好的诗词作品是没有固定的思维模式与创作范式的。像宋词名篇中有许多是即席填写、歌竞篇就,词人哪里来得及思考什么起承转合;像东坡醉酒卧桥,醒来后书词于桥柱,又何曾刻意去布置什么结构、层次?现在清人以时文手眼对宋词的结构、章法进行程式化的总结,又以这些程式化的词诀章法来指导创作,这样势必把激射的诗情逼人狭窄的空间,将多样的创作带人固定的模式。不是说清词没有名家名篇,但将其整体成就与宋词相比,就能看出清词循规蹈矩之作太多而恣意奇横之词太少的弊端。这与清人作词之始便接受程式化的训练甚有关系。

最后交代一个问题,就是清人总结宋词的结构、章法时所受诗学理论影响有多大?应该讲,诗学理论的影响肯定有,但没有时文理论影响那么大。试想,清代有终身致力科举,只作时文而无暇作诗者,有从小作时文,考上功名后转作诗词者,也有从小既作时文又作诗词者,但从小只作诗词而不作时文者能有几人呢?因而时文理论的影响是最基础、最广泛的,不仅向词渗透,也向诗渗透。词法论中有些条目看起来诗论中也有,但若细究,往往都来源于时文理论。所以,在词之体性上,有许多清人主动将其向诗靠拢;而在词的作法上,清人则以接受时文章法理论的影响为主。其实,文体的发展一般都会经历从无法到有法、从活泼到凝固的过程。只有有章法可循、有程式可习,才会有更多的人参与到这种文体的创作中来。而到过于程式化时,则会有新的因素出现来打破禁锢,寻求新变。清人借助时文章法理论完成了词体作法的程式化过程,只是还没等那个新因素出现,词体还没获得程式化以后的新变,就被近代的白话文打人了历史的冷宫。这或许是词人们与词文学本身所始料不及的。