穿的是历史戴的是神话

肖育文

在我的记忆中,石屏以豆腐而闻名于世。自从看了《花腰新娘》的电影后,我对石屏有了新的认识,那就是深居石屏的花腰彝家人。带着这种向往,盘算着落日还未散尽余辉,便马不停蹄地踏上寻找“花腰新娘”的旅途。

出了石屏县城往北,公路就像一条小河,蜿蜒在崇山峻岭之间。车窗外,天高峰秀,桃红柳绿,心情也跟着雀跃起来。不知不觉公路顺山势爬升,到了山脊,眼前豁然开朗,千峰万壑沐浴在晨光中,浑厚的大山一重接着一重,一直铺到云霞深处,让人豪气顿生。彝家人的村寨,零零散散依山而建在这云山雾海中。这次要去的慕善村,就属于这大山中,一个面对小平坝的山村。这个古老的彝族山寨,还保留着大部分的土掌房,远远看去,土掌房层叠而上,整体形成一个城堡。这个以花腰彝为主的自然村,是目前花腰风俗文化保留得较完整的地方。在这里,可以细细地体味到花腰彝民居的别具一格和雄浑隽永的“中国民间艺术之乡”的“花腰”文化积淀。

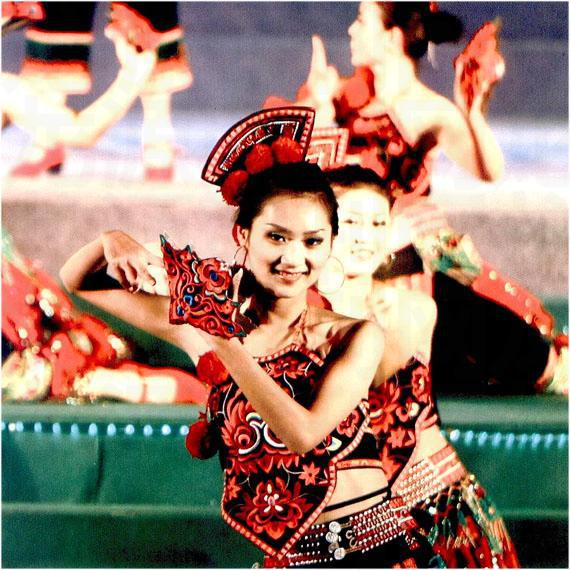

“尼苏”人是古羌后裔彝族尼苏的一个支系,全世界仅有的4万左右花腰彝人基本聚居于红河哈尼族彝族自治州石屏县北部山区和散居峨山县,生活在海拔2000至2400百米的高寒山区。长期以来,生活在这里的彝族尼苏“花腰”人用他们的勤劳智慧,创造了辉煌灿烂、别具一格又自成体系的彝族尼苏“花腰”服饰。这里的妇女们的服饰色彩艳丽,精美大方,上身穿花团锦簇的衣饰,被人们亲切地称为“花腰彝族”。

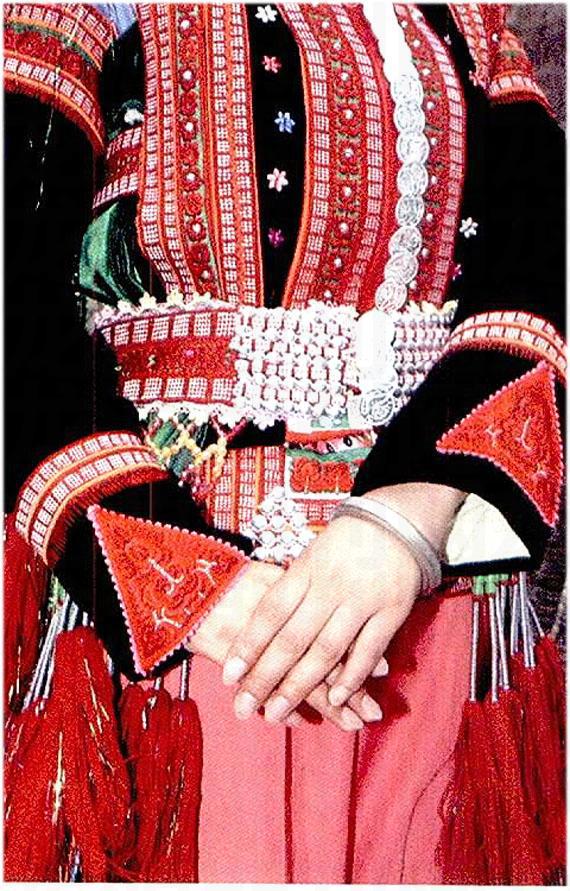

“花腰”妇女身上,“穿的是历史,戴的是神话”。一套完整的“花腰”服饰,由七十二(虚指,意为多)样配件组成,每样配件皆隐含一个或几个有关其民族的传说或故事:云南石屏县彝族(俗称花腰彝,自称聂苏)妇女的服饰上,以领口上的齿牙形太阳圆圈纹为中心,从肩峰、袖口到下摆,全织着火红的火焰纹图案,犹如太阳喷发的烈焰。她们把这火焰纹图案称为“火心”。坎肩背部饰有用五条色布缝缀的五色“彩虹”,这条彩虹饰带上织满各种花纹图案,似乎在描绘太阳普照,万物生机勃勃的兴盛景象。整套服饰从头到脚,用红色极多,真可谓红光耀眼,光彩夺目。它们都是领口太阳喷射的热焰和光辉,是太阳的衍生和变奏。它照耀着那些织在帽巾、衣袖、后摆、襟边、裤脚等处的马缨花、山茶花、杜鹃花、芍药、牡丹、凤凰、鸳鸯、蝴蝶等,万物皆因有阳光而生机勃勃。

据研究,这种服饰可能与太阳崇拜的神话有关。彝文创世神话史诗《柏妥梅尼——苏颇》说,造太阳的男神添旨造出来的太阳不会发光,是太阳女神拉梅和达梅用绿红二色洗镀太阳,太阳才发出光芒。在同类神话史诗《梅葛》里,黑虎化生万物,虎的左眼变太阳,右眼变月亮,而川滇彝族以太阳为女性,居左;月亮为男性,居右。有的研究者认为女子在坎肩或外衣的领口上织饰太阳纹,既反映了先民太阳崇拜遗迹,又表现了太阳女性化的宇宙观。太阳养育万物,女性创造生命,以太阳配饰女性,或将太阳女性化,都有许多可能源自神话,源自原始崇拜的文化传统。从服饰工艺看,一套花腰彝族青年妇女的盛装,一般由巾帽、带襟紧袖长衫、兜肚、宽腿裤、对襟坎肩、围腰、裙口、花巾、针钱包等大小十余种配件组成。头部多以巾、帽、大股彩色绒线或银泡为饰;衣裤喜用对比强烈的两种以上色布拼接而成。全身以红色为主,红黑相间,杂以绿、蓝、白等色,鲜艳悦目。她们的帽巾、衣袖、后摆、坎肩的衽边、背部和裤脚等显眼部位,分别有花朵、蝴蝶、日月星辰等变形图素并镶嵌银泡,配上玻璃电光珠和电光片,美不胜收。在帽檐和肩峰处,还扎有银、铜、钢丝为柄的花缨,走动时颤悠悠摇晃,如彩蝶飞舞、婀娜多姿。在长衫尾片和袖间、肩峰还配有用红白粗线绣成的火焰图案,加上银泡和电光珠,光芒四射,表示彝族是火的民族。花腰彝族妇女不论大人小孩,坎肩领口都配有牙齿形圆圈太阳图案,背部饰有采用五色条布合成并绣上各种花纹图案的彩虹带,表示太阳普照四方,映在肩峰银泡组成的露珠上,折射到背部的彩虹带上,实为一幅壮丽的景观。

花腰彝族妇女服饰不同年龄以不同的色彩相配,以区别其心理特征。女婴以头饰和各色背囊为主,帽子精绣花纹图案并配银饰和花缨,背囊外层绣满鲜艳夺目的花朵,由慈母背着,表示把婴儿置于花丛中,希望她茁壮成长,像鲜花一样美丽。女童装加配白色腰带,腰带显露于腰间背部,带头绣有红、黄、绿、白诸色组成的几何图案,并坠挂红白两色花缨,悬于臀部两侧,突出表现美好的童真。青年妇女讲究艳装,以红饰为主,象征如山花一样艳美的风韵。中年妇女的服饰各种花色与粉蓝相间,粉饰为主,表示成熟庄重。老年妇女衣料以深色丝绸为主,并配上银饰品,表示晚年幸福。 由于她们生活在四季开满鲜花的山区,常年与鲜花相伴相舞,她们的服饰理所当然体现花腰女人与鲜花相媲美,反映花腰女人爱花、护花,体现花腰女人与大自然的和谐,同时反映花腰女人心地善良、说话做事像鲜花一样受人们呵护,更能说明花腰女人心灵手巧,把大自然的美,巧妙地显见于自己身上。因此有人说花腰女人远看一棵花,近看千朵花。

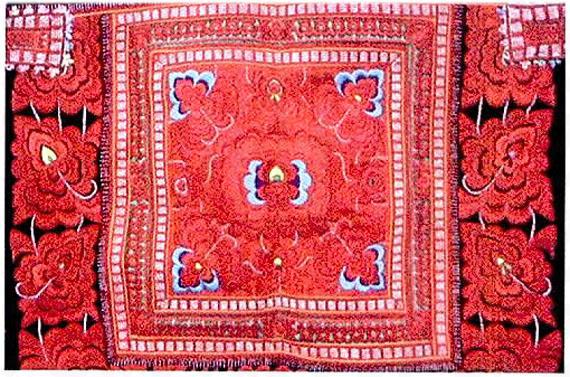

“花腰彝”妇女擅长刺绣,所穿的衣帽全由自己手工精制而成。花腰彝把一个女人会不会刺绣,作为有没有出息的重要标准。一般当姑娘长到八九岁时,母亲就会指导她们学习刺绣,到十四五岁时就能独立制作,到青年时期已技艺精湛。制作时,姑娘们首先用纸剪出花样,把花样粘贴在红、白、蓝等颜色的布料上,然后用彩色丝线沿花样或根据自己的喜爱选择花卉图案进行刺绣,然后把数十种不同纹式和图案的刺绣品拼揍起来,缝制成一套精美的服饰。

有意思的是,这些纸样都没有专门图案和固定的模式,所有的样子都在姑娘们的心里,她们随心而剪,随手而剪,图案自然各不相同。人人施展巧夺天工的绝技,使服饰成为精美的艺术品。每逢传统节日、迎宾待客、走亲赶集、男女青年约会和其他社交活动,妇女们都要穿戴上自己巧手制作的盛装,风姿绰约、群芳竞艳,使彝乡大增美色。

一个民族的服饰,是民族风俗习惯的一个方面,也是民族文化艺术的重要组成部份。在漫长的历史进程中,石屏县彝族尼苏“花腰”人不仅创造了悠久的历史,也创造了丰富的“花腰”服饰文化。这些色彩鲜明、图案精美的服饰,反映了彝族尼苏“花腰”人崇虎、崇龙、敬火的审美指向,蕴含了格调高雅的文化内涵、审美价值以及开发利用价值。时至今日还保留有自己完整的服饰语言,这不能不说是一笔最大的物质财富和精神财富。

LINKS

工艺

花腰女人的手工艺主要是剪纸(碧鲁饰嫩)、刺绣(碧鲁饰荡)。

剪纸又叫刻花,山上人叫剪花种(碧鲁饰嫩),它主要是用剪刀(剪子),辅助于刻刀在纸上和布上剪、刻出来的手工艺品。剪纸艺术健康朴实、单纯明快、题材丰富、是花腰人的民间艺术,深受山上人的喜爱。花卉图案有:山茶花、杜鹃花、桃花、梨花、百合花、石榴花、鸡冠花、牡丹花、牵牛花、马缨花、荷花、大果果叶花、水白菜花、水葫芦花、火焰花等。鸟类图案有:鸳鸯、孔雀开屏、凤凰、山鸡、白鹇等。动物图案有:小狗、小猫、龙、鱼、老虎、小兔、青蛙、蜻蜓、蝴蝶等。

绣花

是指把剪好的纸花图案用浆糊贴在布料上,而后用各种颜色的真丝按花卉图案绣成各种花朵。挑花:是指按布料的经纬线用十字法挑出各种花草纹和几何连续图案。刺:也称琉梳或者叫滚花边,绣较大的花卉图案时,用一条较粗的线做底,沿图案边滚绣,使花绣好后具有立体感。扎花:指把一束丝一分为二,一头用丝线黑白相间扎成花把,另一头成花蕊形状,扎成后像扫帚,故称笤帚花或者花蕊花。

手饰

花腰女人除了五彩斑斓,光彩夺目的服饰外,还有白银手饰。从她们出世到离开人间,都是伴随一生的。当然随着经济发展,生活水平的提高,这些手饰很不时兴了,当今时兴的是金手饰、手表、手机、玉石等。其主要的手饰有:手镯(诔胙)、耳环(额詹)、项圈(崃丹)、脚镯(哏挽)、手巾链、银板(图盆)、耳柱果(艾稗)、乳房果(阿努朵)、银腰片(荼苹库)等。这些手饰由纯白银打造。经过上世纪60年代前后的三年困难时期、动乱年代,以上这些手饰,有的被迫卖光吃光,有的被当成四旧横扫,基本被扫光。如今很难找到了,即使有一点也已成稀世珍品了。

TIPS

◎交通:从昆明到石屏约256公里,每天有若干辆车每日往返,整个行程大约6小时。票价不算太贵,46元/人,最晚的车晚上9点从南窑晃出昆明,可能是云南距离昆明最近距离的夜班车。

◎吃:石屏以豆腐最为出名,在县城很多饭店都可以吃到,不容错过。

◎住:石屏的宾馆基本是挂牌价的5折,标间40~100元不等,住民政宾馆比较好,40元一标间,安全问题也不用担心。

◎周边景点:可到距离县城10余公里,被国内外建筑专家和学者称为“我国明清民居建筑的博物馆”的石屏县宝秀镇郑营村。石屏距离建水较近(车资8元),可先到建水燕子洞游玩,再到元阳观赏充满哈尼人民勤劳智慧的哈尼梯田,体验淳朴的民风。