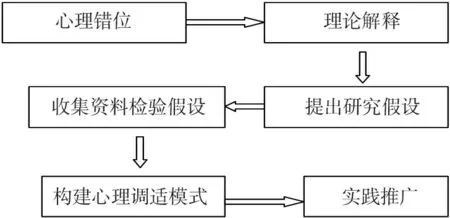

身份认同与心理错位

——基于高校“第二类贫困生”的实证研究

王芝华,邓志强

(1.长沙理工大学,湖南 长沙 410076; 2.中共湖南省委党校,湖南 长沙 41006)

一、问题的缘起

高校贫困生群体一直备受社会关注,与其他大学生群体相比,他们因经济困难承受着较大的经济压力、社会压力和心理压力。在激烈的社会竞争面前,外界的刺激都有可能触发他们脆弱的心理防线,出现心理错位,滋生心理问题。有不少学者从心理学、管理学、社会学、思想政治教育等视角探讨了高校贫困生的心理问题和社会问题。傅成仕等人认为,高校贫困大学生比非贫困大学生表现出更高的抑郁、焦虑、敏感、愤怒、紧张等不良的心理困扰,并提出了相应的心理干预措施。[1](P95-96)熊珍琴对高校贫困生心理危机成因进行深刻剖析后,认为学校、社会要变单向的经济脱贫为经济、心理双向脱贫,加强对贫困生的心理引导,提高贫困生解困及竞争能力,才能有效地预防贫困大学生的心理问题,从而促进他们身心全面、健康发展。[2](P96-97)国外学者对于青少年的贫困问题,研究成果也较为丰富。博尔格 (Bolger)指出,青少年如果长期身处贫困状态,他们的自我形象就会偏低;麦克罗耶德(Mcloyd)等认为经济压力越大,焦虑和心理困惑也越大。贫困对青少年健康与发展的影响会延续一生。那些家庭经济很贫困的青少年他们的身心健康都相对较差,并且容易出现心理障碍和问题行为。

虽然高校贫困生群体的研究已经蔚为大观,并涉及不同的领域,然而这一群体也有结构分层,“第二类贫困生”(符合贫困大条件,但未达到细化的具体条件的贫困生,相对第一类贫困生而言,即真正的贫困生)的心理健康状况并没有得到足够的关注,而这一问题恰恰是进一步深化高校贫困生认识的重要切入点。

二、研究目的

为了保障贫困生能专心学业,新的国家助学金政策出台了,资助力度加大、惠及面扩大。然而,部分大学生家里经济确实困难,却未能享受国家助学金政策。而且他们对贫困生身份的自我认同程度较高,从而心理产生了错位,行为上出现了偏激现象。本研究拟全面了解国家助学金新政后高校“第二类贫困生”的行为表现、心理特征,以预防和调整高校“第二类贫困生”的心理错位,帮助他们更好地学习和生活,促进他们健康成长。

三、研究方法

(一)样本选取

本次调查的总体是长沙市所有向社会公开的正规高等学院的大学生。而且,笔者调查对象有一定的限定。第一,是由国家教委、国家各部委和各级地方政府的教育管理部门自己开办并且直接管理的高等院校,即公立正规高校;第二,在学生资格层次上,本次调查也有限定,是指通过国家正式高考(不包括成人高考)而进入高校的、脱产的、全日制的本科生。这项研究的样本是根据简单随机抽样的原则从长沙市在校全日制本科生中抽取的。具体地说,本调查采取了多阶段抽样,第一阶段:分层等距抽样,按照学校的属性(重点本科、一般本科和三本)以及他们所占学生总人数的比例抽取6所学校(湖南师范大学、长沙理工大学、湖南商学院、中南林业科技大学、湖南农业大学、长沙理工大学城南学院);第二阶段,以被抽中的学校为二级抽样总体,抽取3个院系;第三阶段,以抽取的院系提供的学生名单为第三级抽样框,按照简单随机抽样的原则选取一定数量的学生。

(二)调查程序

本次调查从2009年1月-2009年6月展开,主要采取了问卷调查方法,采取自填式问卷调查,为使答卷者解除顾虑,保证所获资料的准确性,采取了无记名答卷的方式进行调查。根据研究的目的,本次调查拟探询“第二类贫困”大学生的心理状况。本次调查一共发放了525份问卷,回收494份,回收率是94%,经过核对和筛选,有效问卷为488份,有效问卷率为92.9%。使用的分析工具——SPSS13.0统计软件对所得到的数据进行归纳整理,利用其中的分析模块对数据进行分析,得到最后利用的分析结论。为了进行比较,随机抽取了160名“第一类贫困”大学生和120名“伪贫困”大学生作为参照群体,并进行加权处理分析。在本次调查中,一共有488位“第二类贫困”大学生做出了有效的问卷。从来源地来看,来自城镇的占23.6%,农村的占76.4%;从性别比来看,男生占55.3%,女生占44.7%。

(三)分析框架

界定贫困生既有主观指标,也有客观指标。客观指标包括家庭经济收入、个人消费水平等。主观指标分为他者的评定和自我的认同:前者是老师和其他同学对具体的学生是否属于贫困生的认同,后者是某个具体的学生对自己是否属于贫困生的认同。本研究在对长沙市6所高校“第二类贫困生”心理错位现状进行问卷调查的基础上,客观反映并深入剖析高校“第二类贫困生”的心理状态和问题。

四、研究结果

在界定贫困生时,不用某个具体的指标对大学生进行简单的归类,而是选择了家庭收入水平和个人消费水平来测量,考虑调查的难度,我们根据学生的自我认定为标准。根据客观指标与新的国家助学金政策贫困生标准,把既符合客观指标又符合政策标准的大学生定义为“第一类贫困生”;把符合政策标准和客观指标,但未能获取新的国家助学金政策的支持,比“第一类贫困生”条件稍好的大学生定义为“第二类贫困生”,把两者都不符合,但又享受了贫困生的政策待遇的大学生定义为“伪贫困生”。而主观指标鉴于局限于调查数据的获得,我们只能用自我认同作为指标进行分析。

第二类贫困生的心理健康状况如何呢?通过测量44项第二类贫困生的行为意愿和行为活动,可以判断第二类贫困生的心理健康状况。通过KMO and Bartlett’s Test,KMO=0.676>0.5,而且Bartlett 的球形检验的X2的值为2179.704,达到了显著水平,代表母体的相关矩阵有着共同的因素,适宜做因子分析。通过主成分析法(Principal Components)对44个变量进行因子分析,而且经过Varimax Rotation,44个变量分解为6个子量表,以此来反映“第二类贫困生”的心理错位状况,即自我认知偏差、态度偏激、行为偏执、人际关系偏离和排斥感。我们选取了6个因子,前6个因子的特征值分别是4.672、3.300、2.780、1.740、1.471,1.256,累计解释变异量为65.472%。通过调查发现,“第二类贫困”大学生出现了心理错位现象,即他们的认知和心理同客观实际之间存在明显差异,心理、行为不符合客观现实的要求。我们用5级量表赋值法对上述统计结果进行数据处理,将值域范围确定在1~5,分别代表“第二类贫困生”的心理健康状况“轻微甚至无”、“不严重”、“一般”、“比较严重”和“非常严重”的不同水平。通过调查发现,42%的“第二类贫困生”发生了心理错位现象,虽然“比较严重”和“非常严重”占的比重比较低,但需要引起我们的关注。

表1 “第二类贫困生”心理错位状况 N=448

(一)自我认知出现偏差

通过调研发现,57.6%的“第二类贫困”大学生可以正确地认识自我,但是出现自我认知偏差的有42.4%,而且7.6%的自我认知出现了严重的偏差。可见,“第二类贫困”大学生自我认知状况并不理想。我们发现,贫困生身份的主观认同、与父亲和母亲的相处关系同自我认知达到了显著性影响。自我认知偏差与贫困生身份主观认同的Gamma值是0.584,是强关系,第二类贫困生越是认为自己是符合贫困生,出现自我认知偏差的概率就越小(见表2)。而且,与父母亲相处越和谐,他们更能正确地认识自我。可见,第二类贫困生产生自卑、不安、孤僻等心理问题,不仅源于外界,更重要的是源于自己的心理,源于自己对贫困的不良认知,他们过于关注自己的贫困,常悲观地认为自己有一个贫困、可悲的形象,从而对自己全盘否定,一蹶不振。而且,他们的自我认知与家庭的环境有着重要的关系。

表2 自我认知偏差与贫困生身份的主观认同

(二)学习生活态度偏激

“第二类贫困生”由于家庭经济困难,大多数学生缺乏固定的生活费来源,因此利用课余时间打零工、勤工助学等来筹集生活费。据调查发现,79.3%的都有做兼职的经历。这些不可避免地会分散他们的精力,使他们虽有学习的愿望,但不能全身心投入学习,面临想学和不能安心学的矛盾和冲突中。并且,他们特别希望获得奖学金以缓解经济紧张,竭尽全力地学习力争奖学金,但奖学金要依据学习成绩,他们由于精力分散又难以取得奖学金,从而造成自尊心、自信心受挫,形成一种紧张不安的学习焦虑。他们对学习产生消极的态度,学习的动力下降,“反正也拿不到奖学金,成绩只要及格就OK。”而且,他们对待生活缺乏一种积极向上的态度,但对自己人生规划缺乏长远性和前瞻性。而且他们认为自身条件符合贫困生的标准,却未能享受其待遇,心理的期望未能实现,需求未能满足,心理的落差会导致“第二类贫困生”学习生活态度的偏激。对政策支持期望的落空,且自我调节能力较差,产生了对自己完全否定的态度和情感体验。过度敏感使他们承受能力较低,面对挫折,他们感到自己无能为力,失去了战胜困难的勇气和信心。面对丰富多彩的大学生活,面对社会变革和环境的变化,常常感到无所适从,他们缺乏生活的积极性和主动性,对前途感到迷茫和困惑。调查结果发现,69.5%的出现了不同程度的态度偏激,3.7%的倾向严重;29.7%的对学习产生了紧张情绪,18.2%的感到焦虑,10.2%的产生了恐惧心理。

年级与态度偏激有着密切的关系,达到了显著性水平。年级越高,对学习、生活的态度出现偏差的可能性越大。据调查,60.8%选择“学习刻苦是为了拿奖学金”;71.9%“要求入党主要是为了毕业后好找工作,容易进事业单位、行政机关等”;63.4%“参加志愿服务活动是为了综合测评能够加分”。他们大多数是在条件十分艰苦的情况下考上大学,因此入学后十分珍惜学习机会,勤奋刻苦,努力追求人生价值的实现。但随着时间的推移,第二类贫困生在价值观念上实用性、功利性取向逐渐强,出现了一定的偏差。可见,校园环境对第二类贫困生的学习生活态度产生了一定的影响。

(三)行为发生失范现象

虽然相对其他变量,行为偏执的严重程度要低得多,但仍有20.5%的“第二类贫困生”有行为偏执倾向。生活上的窘迫,学业上的压力,需求上得不到有效满足,他们会因此无视一些社会规范、学校规章制度的约束,从而采取一些过激的行为来宣泄自己的情感。如果缺乏正确的价值观、人生观和世界观的指导,不能正确看待自尊,他们宁愿挨饿也不愿承认贫困,不愿接受外界的资助;他们心理上存在得到周围环境支持的需求,却又不愿接受他人的同情,甚至有的人试图通过不正当途径来缓解经济压力。部分第二类贫困生因生活的困难而去行窃,做一些违法的事情。网络、手机等各种高科技产品流行于高校,物质的诱惑也在侵袭和腐蚀着他们浮躁的心,同学间的关系也似乎更冷漠了。正是这种漠视,可能导致了逃课,甚至玩失踪。而且,随着互联网络的快速发展和广泛应用,第二类贫困生的“网络失范行为”也不可避免地萌生出来,如侵犯个人隐私、发布不良信息、在网上进行人身攻击、带有政治倾向性的恶意攻击行为等。他们将现实生活中的不如意迁移到虚拟生活中,把网络看成是纯粹消遣的娱乐工具。

(四)人际关系出现偏离

人际交往是指个体与周围人之间的一种心理与行为的沟通过程。大学生通过交往、沟通,交流情感、寻求理解、建立友谊、切磋学问、探讨人生。大学生的人际交往效果和他们之间的人际关系将影响他们的学习与生活,也影响着他们的心理健康和学校培养目标的实现。第二类贫困生在中学时由于学习成绩好受到老师器重、同学羡慕,而到大学后因个人见识和特长方面的劣势而荡然无存,自卑感迅速占据心里,容易形成自我封闭的心理。从表3,我们得知:第二类贫困生绝大多数出现了人际关系的不和谐,18.8%的出现了“比较严重”和“非常严重”的人际关系偏离。“第二类贫困生”由于经济困难,认为交际是一种负担,由此产生一种心理压力,害怕交际并尽量回避交际,长期以往,就会形成闭锁心理。大学生中存在的倡导时尚、过度消费的不良交往形式,限制了他们与其他同学的交流。这种自我封闭和边缘化的生活以及同学间的不良交往形式,给他们带来社交上的恐惧和人际交往的障碍,形成了自我封闭的孤独感。他们由于自卑、敏感,导致他们的内心有时不够宽容,容易对他人带有成见和偏见,看问题比较偏激,表现为对别人总是不信任,感觉与他人难以沟通,认为别人都是自私的、虚伪的,瞧不起自己的。当问及“当你遇到不良情绪或学习、生活困难时,你通常会采取哪种方式解决?46.9%的贫困生选择了“自己解决”。

表3 第二类贫困生人际关系状况 N=488

(五)对他人的排斥感增强

调查显示:“第二类贫困生”对国家的贫困生资助政策感到不满,认为资助作用最大的资助方式是助学贷款和勤工助学。他们大部分对“并轨招生、统一缴费”的制度普遍表示不理解,认为该制度“不合理”;认为教育费用首先应该由国家承担,其次才应该由家庭负担;对我国的贫困生救助措施的作用也普遍认为“作用不明显”。这反映出了第二类贫困生在思想认识上,对国家的教育政策仍存在一些不理解和埋怨情绪。调查结果表明:只有3.7%的样本对国家助学金政策非常了解,34.0%不了解,2.5%的根本就没听说过;52.9%的认为国家助学金政策的作用不大;35.9%的对国家助学金政策的满意程度是“一般”,56.5%对国家助学金政策是满意的。可见,他们没有因未能获得助学金而对国家政策持抱怨的态度。政府对高校贫困生的学习、生活等方面高度关注,给予政策的支持。自国家在2007年5月颁发新的国家助学金政策后,冯涛等人论述了我国的高校困难学生资助体系自建立以来,取得了较大的成效,但也存在着不少问题。然而,48.4%的被调查对象认为评定贫困生不合理;25.8%的认为影响贫困生评定的最大因素是“班上同学投票”,38.9%的认为是“辅导员的推荐”,而只有10.5%的认为是“自己平时的表现”。他们认为,那些能拿助学金的是因为能讨好老师,与同学打成一片。因此,他们对同学、老师会产生一种排斥感,据调查,51.2%的对他人的排斥感比较强。这也会引发他们与其他同学及老师的矛盾与冲突,造成恶性循环。

五、结果讨论与分析

大学生主观的贫困生身份认同,既受到家庭收入、父母亲职业和教育背景等客观因素的影响,也受到参照比较体系等主观因素的影响。因此,依据客观指标定义的贫困生,与大学生主观认同的“贫困生”,既存在一致性,又存在着差异性。结果显示:大学生对“贫困生”的身份认同,深受家庭背景的影响,比如来源地,来自城镇的大学生对“贫困生”的个体认同要高于来自农村。来自农村的学生希望能够通过自身的努力来改变状况,并不愿意被打上“贫困生”标签。原来我们认为,第二类贫困生会比第一类贫困生更易于认同为“贫困生”,但这里的检验却并不显著,这说明他们对“贫困生”的认同所依据的比较参照标准是不同的。然而,我们发现,与第一类贫困生相比,第二类贫困生更多地将自己认同为“贫困生”。可见,大学生并不完全是因为经济状况而导致“贫困生”身份认同的分歧,而是因为感受到与参照群体的差距而寻找自己的身份归属。

我们对第一类、第二类和伪贫困生的心理错位状况进行比较,并对数据进行加权处理。(见表4)结果发现:第一类贫困生在“自我认知偏差”上并没有出现错位,能够正确地认识自我;而第二类贫困生和伪贫困生发生了自我认知偏差,而且通过Crosstabulation分析,发现第二类贫困生的主观认同与自我认知偏差正相关,相关系数为0.584,这意味着,第二类贫困生越是认同自己是“贫困生”,他们对自我的认知出现偏差的可能性越大。在态度偏激和行为偏执方面,第二类贫困生表现比较明显,而且发现他们对“贫困生”的主观认同与态度偏激及行为偏执正相关,相关系数分别为0.462和0.368,通过检验,均达到了显著性水平(p值:0.01)。第一类和第二类贫困生都出现了人际关系偏离,比较自我封闭,把自己与其他学生群体划分开来,逐渐被边缘化。现在很多高校采取个人申请、辅导员推荐、班上民主投票来评定贫困生。而伪贫困生能较好地处理同学、老师的关系,他们往往能够获取贫困生的指标,得到政策支持。正因为如此,72.4%的第二类贫困生认为评定贫困生的标准是不合理的。在排斥感方面,第二类贫困生也出现了心理错位,他们对社会、老师、同学特别是伪贫困生有排斥感,52.9%的对国家的贫困生资助政策感到不满,认为资助作用最大的资助方式是助学贷款和勤工助学,对“并轨招生、统一缴费”的制度普遍表示不理解,认为该制度“不合理”,认为教育费用首先应该由国家承担,其次才应该由家庭负担。56.6%的对我国的贫困生救助措施的作用也认为“作用不明显”,这反映出了第二类贫困大学生在思想认识上,对国家的教育政策仍存在一些不理解和埋怨情绪。

表4 第一类、第二类和伪贫困生的心理错位状况比较

总体而言,相对第一类贫困生和伪贫困生而言,第二类贫困生出现了比较严重的心理错误状况。第二类贫困生心理错位值74.76,远高于第一类贫困生的54.18和伪贫困生的47.41。通过分析,我们发现,第二类贫困生的心理错位与他们的主观身份认同成正相关,相关系数为0.624,属于强相关,即第二类贫困生越认同“贫困生”的身份,他们发生心理错位的概率越大。为了进一步探索第二类贫困生心理错位状况与他们身份认同的关系,我们运用Binary logistic回归方法分析,建立一个第二类贫困生心理错位发生的原因分析模型。Binary logistic回归分析模型的前提是因变量必须是二分变量。我们将第二类贫困生心理错位现象划分为两个等级:发生了心理错位和没有产生心理了错位,以此作为因变量。自变量分别为:个人基本情况、家庭和成长环境、集体活动的参与度、自身贫困生的认同度、对国家助学金政策的满意度、评定贫困生的公平性等。针对自变量的每个方面,根据条件参数估计原则(Forward:Conditional)的输入法进行分析。条件参数估计原则是按照一定的标准(显著水平为0.05),逐步将自变量输入模型进行回归,并且每一步都根据回归检验的结果,删除那些在加入其他变量后又不再显著的自变量。[3](P176-177)调查表明:自身贫困的认同程度是第一位因素,对自身贫困程度主观认同程度提高一个级别,心理错位的发生可能性就会增加4.6倍。可见,身份认同是影响第二类贫困生发生心理错位的一个重要因素。

六、结论与启示

通过调查发现,部分第二类贫困生出现了心理错位现象,心理出现了失衡。第一,第二类贫困生的自我认知出现了偏差,不能正确地对待贫困问题。第二,学习生活态度出现了比较消极的现象,感到前途渺茫。第三,失范行为也频繁发生。第四,人际关系发生了偏离。第五,对他人的排斥感逐渐增强。第六,身份认同是影响第二类贫困生心理错位的重要因子。

第二类贫困生是一个特殊的弱势群体,我们需要关注他们的心理健康,对他们进行心理调适。

(一)外部调适,营造良好环境

优化家长环境和学校育人环境。通过数据分析,我们得知,家庭成长环境、学校育人环境和社会环境对第二类贫困生的心理错位都产生了影响。第一,家长不要以为子女已经是大学生了,就不需要关心了,而是要多鼓励他们,不要给予他们太大的压力。第二,加强高校德育工作的务实性与针对性,立足第二类贫困生心理需求,切实抓好他们的心理素质教育,引导他们进行自我修身教育。第三,高校要积极开展健康的校园文化建设,切实重视良好班集体的培养,从而营造一个融洽、健康、和谐的人际氛围,使第二类贫困生从中受到更多的正面激励和良好熏陶,也使其心理上的归属感得到满足。第四,要重视贫困生的心理健康工作,不能只是关注他们的经济困难,要关心他们因经济困难而带来的问题。

(二)自我调适,提升心理素质

要预防和调适第二类贫困生的心理错位,防止失范行为产生,除注重外部调适外,还应充分重视他们个体心理的自我调适。第一,正确认识自己,悦纳自我。充分认识自己的优缺点,从而欣然接受自己,避免心理冲突和情绪焦虑,使自己心安理得,获得健康,也利于发挥自身最大潜力。第二,建立和健全第二类贫困生的心理防卫机制。在自我心理受到侵袭时,随时采取自动的心理防卫行为,从而缓解心理冲突和心理压力,预防心理问题的产生。第三,正视理想与现实的矛盾,敢于面对现实、适应环境。要做“乐天派”,不做“唉声派”,遇到困难和挫折,不要一味地怨天尤人,要自觉地磨炼自己,提高耐挫折能力,培养坚强的意志和良好的心理素质。一个人对事物错误的认知方式将会影响人的心理健康。第四,调整自我认知方式。要学好各种知识,建构合理的知识结构。只有如此,才能正确分析困难和挫折,积极应对,各个击破,而不至于产生极度焦虑,感到手足无措。

[参考文献]

[1]傅成仕.高校贫困生心理困扰与思想冲突团体辅导方案[J] .继续教育研究,2008(5).

[2]熊珍琴.高校贫困生心理危机成因及化解对策[J] .重庆交通大学学报(社科版),2008(2).

[3]张文彤.SPSS统计分析高级教程[M] .北京:高等教育出版社,2004.

- 长沙理工大学学报(社会科学版)的其它文章

- 基于产业开放的我国产业安全问题研究

- 跨国公司透明度影响因素研究

——来自于中国跨国上市公司的经验证据 - 中韩汽车产业竞争力的比较分析