吴起县退耕后农户生产经营与粮食供需状况

李文卓,谢永生,2,李 晓,江青龙

(1.西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨凌712100;2.中国科学院水利部水土保持研究所,陕西杨凌712100)

退耕还林还草政策是我国20世纪末开始实施的一项大型生态环保工程,这项工程的实施除了能够改善日益恶劣的环境问题以外,还减少了耕地总面积,促进了农业产业结构的调整,对各方面都产生了一定程度的影响,其中关于退耕还林后区域的农业政策及粮食安全的相关问题引起了社会各界的广泛关注,从各个尺度和角度都做了许多研究,取得了一定的进展[1-4],但少有退耕后农户层面具体的粮食生产和粮食安全情况的分析和研究。因此,选择地处黄土高原丘陵沟壑区的“退耕第一县”吴起县为研究区域,针对退耕还林(草)工程近10 a来在吴起县的深入实施及其带来的农业生态经济的变化,开展典型农户调查,通过分析不同收入水平农户的土地利用、产业结构等农业经营行为,探讨农户粮食供需现状以及粮食的输入输出情况,对该区域调整产业结构,提高农民收入,保障粮食安全具有重要意义和指导作用。

1 研究区概况

吴起县属黄土高原梁状丘陵沟壑区,位于陕西省延安市西北部,地处毛乌素沙漠南缘,地跨东经107°38′57″—108°32′49″,北纬 36°33′33″—37°24′27″,总面积3 791.5 km2,海拔1 233~1 809 m[5]。主要土壤有黄绵土、绵沙土,属小杂粮生产的优势区。年均气温7.8℃,无霜期96~146 d,降水年际变化大,季节分配不均,为暖温带大陆性干旱季风气候,多年平均陆地蒸发量400~450 mm,属干旱半干旱地区。

吴起县辖4镇8乡164个行政村,1 110个村民小组。2007年该县总人口12.9万人,其中农业人口10.7万人,人口密度34.2人/km2。土地类型以梁峁坡地为主。该县现有农耕地2.01×104hm2,占总土地面积5.3%,农业人口人均拥有耕地0.2 hm2。正常年份粮食总产量约5.0×104t。2007年该县实现粮食总产5.7×104t,农民人均纯收入2 658元[6]。粮食作物以玉米、马铃薯、谷类、豆类为主、经济作物以向日葵、油籽为主。

吴起县于1999年一次性退耕1.04×105hm2,被国家确定为全国退耕还林(草)试点示范县。目前该县累计完成退耕还林(草)面积1.58×105hm2,其中国家已确认合格面积1.17×105hm2,享受国家兑现补助折合人民币约 12.8亿元,人均 1万余元,有10.54万农民直接受益,农业人口每人年均享受兑现补助1 520.92元[7]。

2 资料来源与研究方法

为了能够深入了解退耕还林(草)后农民的生产经营状况,于2008年4月5—16日在吴起县展开农户调查,选取了3个乡镇(吴起镇、新寨乡、周湾镇),调查了5个行政村(马湾、杨庙台、新寨村、小口则、梁伙场),97户农户,其中有效样本数94户。依据不同收入水平随机抽样,由调查人员深入农户调查访问其农业生产经营情况。

本次调查的总收入来源分为6项,分别是种植业、果业、养殖业、工副业、退耕补贴及其它。根据农户的调查数据计算人均纯收入,依据人均纯收入再将其分成高、中、低收入3个水平,针对不同类型农户的生产经营和供需状况进行研究,分析农户的农业生产及粮食问题。

3 退耕后农户的生产经营状况分析

退耕还林的实施对农户的直接影响有两方面,首先是土地利用结构方面,大面积的坡耕地转化为林地,耕地总面积大幅度减少。其次是产业结构方面,退耕还林的实施使很多农民从广种薄收的繁重劳务中解脱出来,有剩余的时间和劳动力进城打工,加上退耕补助的发放,农民的生活水平有所提高。另外,当地政府采取封山禁牧的措施之后,习惯于放牧式养羊的农户大多不再养羊。因此,对于退耕后农户的生产经营状况主要从土地利用、产业结构及其效益两方面进行研究。

3.1 农户分类

经统计,本次调查的农户在2007年人均纯收入是5 765.4元,县域内人均纯收入差异较大,最低只有762元,最高可达 2 5497.7元,大部分在3 000元~7 000元之间。由于农户是农村经济问题的出发点和归宿点,农村各方面发展的资金问题主要依赖于农户的经营利润,以人均纯收入作为分类指标具有一定的现实意义[8]。因此,参考吴起县近年来的经济社会发展及农民生活现实情况,以人均纯收入2 600元与7 000元为边界,将94户农户分为高、中、低3种收入类型。其中高收入户有25户,中收入户有46户,低收入户有 23户,其人均纯收入分别为 11 173.5,4 436.4,2 040.0元 。

3.2 退耕后各类农户土地利用结构现状及变化趋势

3.2.1 各类农户土地利用结构现状 目前吴起县土地的主要利用方式是耕地和林草地,由于果树连年冻害及老化现象严重,果园面积渐少。这94户农户的土地利用结构为耕地23.4%,林草地74.8%,园地1.7%。不同类型农户的土地利用结构基本相似,差异不明显(图1)。

吴起县人口密度较低,退耕之前每户都拥有大面积的坡耕地。退耕之后,政府大力进行基本农田建设保证人均0.13 hm2基本农田。现耕地骤然减少,农民基本保存仅有的0.13 hm2农田种植粮食或经济作物,很少将耕地转为果园或其他用地,耕地所占比重在3种类型农户中比例相当(图1)。另外,由于自然地理条件的限制,近年来吴起县的仁用杏、山杏、山桃等冻害严重,多年不结果,果业的比较经济效益在当地没有显现,园地所占比例很小。林草地基本指退耕还林地,主要是林地与草地间种,林地品种有山杏、山桃、刺槐、沙棘等,草地主要是紫花苜蓿和沙打旺。根据各乡镇、行政村的面积不同,人均退耕地为0.29~0.67 hm2不等,在3种收入类型农户中比重差异也不大。

图1 3种收入类型农户土地利用结构

3.2.2 退耕带来的土地利用结构变化 近10 a来,吴起县的土地利用结构变化主要是退耕还林(草)政策引起的。1999年退耕以后,约3/4的坡耕地变为林草地,在2000年之后,土地利用结构相对稳定,林地和耕地相应不变,园地有些微增长,人工草地几乎不变(图2)。2007年农户人均耕地0.15 hm2,林地0.47 hm2,园地0.01 hm2,人工草地 0.002 hm2;吴起县耕地质量较低,灌溉条件较差,农户将现耕地转为其它土地类型的可能性不大,但随着农户生活水平的提高,现口粮基本靠外购满足,近年种植结构从单一的粮食种植向粮食、经济作物转变,随着退耕还林地的林分结构调整,种植树苗的情况也较多。

图2 1998—2007年农户土地利用结构变化

3.3 退耕后农户产业结构及其效益分析

退耕还林(草)之前,当地农民基本靠广种薄收解决温饱问题,每家都有2.50 hm2左右的坡耕地,产业结构以种植业为主,耕作条件落后,单产低,农民劳动强度大。退耕还林政策的实施,给当地农民带来很大的一个变化就是退耕补贴的发放不仅保障了农民的收入和口粮,还产生了大量剩余劳动力进城务工,从事饮食、建筑、运输等行业,从而改变农户的收入结构。由于吴起县是能源大县,县域经济依靠石油产业发展迅速,当地农民不需进入大城市,在县城就可找到理想的工作,收入可观(当地农民打工1 d可收入70~100元)。而养殖业发展缓慢,封山禁牧之后,农民对舍饲养羊普遍不习惯、饲草单一,圈养之后生长状况不甚理想。

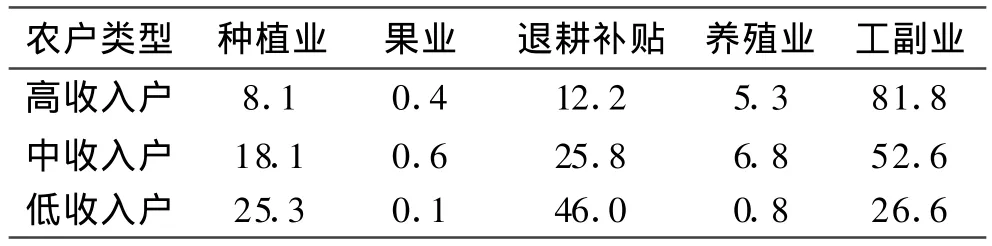

3.3.1 不同类型农户的产业结构分析 经统计,种植业、果业、退耕补贴、养殖业、工副业所占比重分别为13.3%,0.5%,20.1%,5.5%,66.3%。虽然3种类型农户的土地利用结构相类似,其产业结构却差异较大(表1)。工副业是高收入农户主要的收入来源,其中有10户从事运输业,10户从事建筑业,5户从事饮食服务业。且大多自身掌握技术,形成规模,这与当地石油产业的发展息息相关。传统的农业种植虽已不是高收入户的主要生活手段,但他们仍倾向于种植一定面积的土豆和玉米满足人和畜类。高类型户在退耕后能够找到合适的产业发展,对退耕补贴依赖性不大。中收入类型户的主要收入构成也是工副业,但比例相对较低,只有约1/2。与高类型户相比,他们更依赖于退耕补贴和传统农业,中收入类型户中有3户进行规模养殖,效益也好。低收入户对于退耕补贴依赖性极强,比重达到46%,其次是种植业,他们不仅依靠耕地解决温饱,还要从中获取经济收入,低收入户大多养殖少量的猪或羊满足日常需要,没有进行规模养殖的农户,效益较低。由于常年不挂果,果业比较经济效益低,其比重在3种类型农户中都最小。

表1 不同类型农户产业结构 %

结合调查分析,退耕前农户的产业结构以种植业和养殖业为主,退耕后工副业成为主要产业,种植业次之。高类型户虽然人均纯收入很高,但他们主要依赖石油产业的发展,不利于现代农业的发展。中类型户产业主要构成是工副业,种植业的比重又不如退耕补贴。低类型户从产业结构上是种植业和工副业并重,但对退耕补贴有很大程度的依赖。从农业产业结构调整的角度看,无论是哪种收入水平的农户,退耕还林之后其产业结构变化很大,发展不太稳定,目前还未形成当地农业的主导产业,农业产业结构调整没有得到合理优化。

3.3.2 不同类型农户的投入产出分析 由于农户的农业结构以种植业为主,果业在当地没有好的比较效益,因此本研究主要对不同类型农户的种植业进行投入产出效益分析,进而分析不同差异产生的原因

从图3可以看出,投入方面是低收入户>中收入户>高收入户,产出方面是高收入户>低收入户>中收入户。比较中、低类型户,由于低收入户更重视种植业的经营,可以发现投入的多,效益会好。而高收入户虽然种植业比例较低,但这部分农户管理水平较好,投入产出比最高。下面分别从自然条件和劳动力素质两方面分析不同类型农户效益差异的原因。(1)自然条件。吴起县位于黄土高原丘陵沟壑区,自然条件恶劣,单产低。近年来随着基本农田建设和农业技术推广(地膜玉米、引进土豆新品种),单产有所增加,全县 1997年单产 1 679 kg/hm2,2006年单产为2 824kg/hm2[9]。但当地降雨量少,且多集中在七月份雨季,而新技术需要有良好的水利等配套措施才能有较好的效益。低收入农户中就有因缺少灌溉,完全靠天吃饭,即使不断投入化肥的使用,产量也并不十分理想的情况。(2)劳动力水平。农户对土地的不同利用方式与产业效益决定于他们的经营行为和他们对不同事物的理解和接受程度,这些与劳动力素质水平密切相关。文化程度较高的农户能较好的利用现有条件及先进的科技水平管理农业,虽然种植业在高类型户中所占比例不大,但他们的管理水平相对最好,能够获得理想的投入和产出效益。劳动力素质较低的农户在科学创新方面存在障碍,农业管理水平较低,存在盲目性,效益较低(表2)。

图3 各类型农户单位面积种植业的投入与产出

表2 各类型农户户主文化程度

4 退耕后农户粮食供需现状分析

4.1 退耕后农户粮食供需现状

吴起县退耕前种植结构多样化,除了玉米和土豆,糜子、谷子、豆类等种植的也非常普遍,退耕后由于耕地面积减少,现农户主要种植玉米和土豆,这两种农作物的种植面积占总面积的80%。本次调查94户农户,涉及人口 469人,其中高类型户132人,中类型户226人,低类型户 111人。2007年粮食总产185 237kg(含土豆折算),粮食播种面积62.6 hm2,单产为2 959.7 kg/hm2,人均粮食占有量为395 kg。如果按照我国粮食安全领域的主流观点保障每年人均400 kg粮食以上[10],则2007年农户粮食自给比例为98.7%。笔者参照吴起县的实际情况和众多学者的研究成果,基于粮食安全考虑,将高、中、低三种收入类型农户的粮食需求标准定为:富裕型450 kg,小康型400 kg,温饱型350 kg[10]。按照粮食需求总量=人均粮食消费量×总人口;粮食自给比例=粮食总产量/粮食需求总量,计算不同收入水平农户的粮食自给率。

表3 各类型农户粮食供需情况

总体上来说,农户的粮食自给率较高,其中高收入户和中收入户的自给率最高,达到 104.0%和100.9%(表3),虽然他们的种植业比例不高,但粮食完全能够自给,主要是因为这两类户的耕地面积大,管理水平好,总产较高;低收入户中由于存在家里部分人口未赶上划分土地的情况,人均耕地面积少,加上产业效益低,自给率明显低于前二者。这是在所有人口在家用粮的角度下分析的,即包含潜在压力的粮食供需情况。如果从现实角度来看,几乎每户都有外出打工和在外求学的人口,很少在家用粮,笔者将这部分人口数去掉,得出现实中粮食自给率为136.2%,各类农户的粮食都能够完全满足(表4)。

表4 各类型农户现实粮食供需情况

4.2 退耕后农户粮食输入输出情况

需要指出的是,退耕几年来随着社会经济发展,农民收入水平提高,现在当地农户的粮食构成以外购大米和面粉为主,土豆为辅,玉米属饲料粮。这94户农户的外购粮为52 691.5 kg,出售粮食51 380 kg,自产口粮有24 892.5 kg,牲畜用粮92 455 kg(其中有7 400 kg属外购)。农户生产生活用粮(包括自产和购买)的24.6%是通过购买满足的,75.4%是自己生产的,其中输出粮24.1%,自产自食11.6%,饲料粮比例为39.7%。

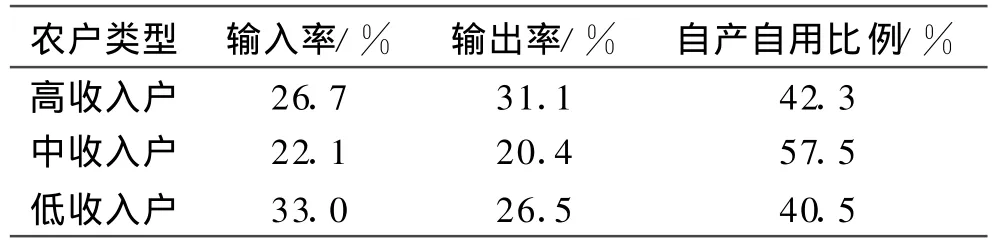

考虑农户的输入输出情况之后,分析了各类型户的外购、出售和自产自用情况(表5)。3种类型农户的生产生活都是以自产为主,其中高类型户的自产自用比例较低,输出率最高,且输入率<输出率,这部分农户的种植业效益较好,而且随着收入的提高,他们对粮食的购买率也较高。中类型户的自产自用比例最高,虽然输入率>输出率,但都不高,且输入率最低,这部分农户明显更依靠自产粮食。低类型户由于种植业效益和产量不高,输入率最高,自产自用比例最低。

表5 各类型农户粮食输入输出情况

5 结论

(1)从农户10 a来的土地利用结构变化可以看出,退耕还林工程的实施对吴起县农户的生产经营影响较大,耕地的大幅度减少引起了农户农业结构的变化,工副业代替种植业成为当地农户的主要产业。土地质量及配套措施条件好的农户以及素质水平较高,善于管理的农户其农业效益较好。但普遍来看,吴起县农户的农业产业结构变化较大,目前并未形成特色产业,产业结构优化调整仍有很大空间。

(2)虽然退耕引起了农户土地利用结构变化和产业结构的变化,但随着农业科技水平的发展,劳动力外出,目前吴起县农户仍可基本实现粮食自给,粮食安全问题仍不突出。口粮品种通过部分调剂得以满足,无论是潜在的粮食压力还是现实的粮食压力,都能从数量上基本保障农户的口粮安全问题。

通过研究吴起县农户的粮食供需情况,得到目前农户的口粮安全基本可以保证,但是尽管如此,从吴起县农户的生产经营状况可以看出目前农户的农业产业结构发展仍存在很多问题。吴起县未来应该在保证退耕还林成果的基础上,继续调整农业结构,形成县域稳定、合理的农业产业结构;在经济建设的同时重视文化建设,尤其是基础教育,提高农户的素质水平;加大基本农田及相关配套措施的建设,从而保证粮食生产能力,尤其是当遇到自然灾害时能够具有一定的抵御能力,在经济危机发生后农民工返潮时仍能保证口粮安全。

[1] 何毅峰.吴起县耕地变化与粮食安全问题研究[J].中国农学通报,2008,10(10):583-588.

[2] 何永涛,李文华,李泉,等.吴起县退耕农户生活状况调查报告[J].水土保持通报,2008,1(2):185-190.

[3] 东梅.退耕还林对我国宏观粮食安全影响的实证分析[J].中国软科学,2006(4):46-54.

[4] 陶然,徐志刚,徐晋涛.退耕还林,粮食政策与可持续发展[J].中国社会科学,2004(6):25-38.

[5] 吴起县土地管理局,土地资源调查办公室.陕西省吴起县土地资源[M].延安:吴起县土地管理局,1990:1-2,61-62.

[6] 宗有龙.吴起县2007年国名经济和社会发展计划执行情况与2008年国名经济和社会发展计划草案报告[R].吴起县经济发展局,2008:1-2.

[7] 王彦龙.吴起县林业工作情况汇报[R].中共吴起县委、吴起县人民政府,2007:1-2.

[8] 卢志伟,王继军,刘康.王东沟试验区农村经济社会考察报告[M]∥李玉山,苏陕民.长武王东沟高效生态经济系统综合研究.北京:科学技术文献出版社,1991.

[9] 吴起县统计局.吴起县统计年鉴(1997—2006)[R].吴起县统计局,2006.

[10] 贺一梅,杨子生.基于粮食安全的区域人均粮食需求量分析[J].全国商情:经济理论研究,2008,7(7):5-8.