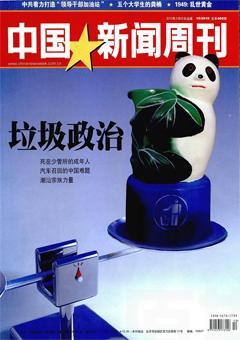

把“垃圾政治”进行到底

秋 风

这几个月来,广州、北京兴建垃圾焚烧厂的计划,引起规划厂址所在地民众的集体抗议。现代意义上的“政治”似乎也正围绕着垃圾而逐渐生长出来。

之所以这样说,是因为,虽然政治这个词在中国十分常见,但迄今还没有出现过现代意义上的政治。这里所说的政治,不是指构成社会现象之部分、与经济、文化、商业等领域相对的政治领域,也不是指人们经常广泛使用的、与自上而下的思想教育、控制相关的政治。

在围绕着垃圾焚烧厂兴建而发生的事件中的政治,乃是作为解决公共问题、尤其是权利、权力的分配与再分配的过程、程序意义上的政治。如权威的《布莱克维尔政治学百科全书》所说:“政治可以被简要地定义为一群在观点或利益方面本来很不一致的人们作出集体决策的过程,这些决策一般被认为对这个群体具有约束力,并作为公共政策加以实施。”

简单地说,政治就是解决公共问题的一种特定程序,与它相对的是“非政治”的程序。后者可以有多种类型,比如,现代中国历史上,很多知识分子迷信“启蒙”的力量,以为仅依靠言辞的说教就可以解决公共问题。当然,最可怕的、也最常见的解决公共问题的非政治的程序,是某个群体对另一个群体或者政府对民众使用强力,掌握权力者通过这个非政治的过程把自己的意志强加于弱者,后者根本没有表达诉求的机会。

长期以来,在解决大多数公共问题时,一些政府部门就是如此行事的。垃圾焚烧厂故事的前半部分情节就是非政治的:相关民众根本没有参与,相关政府单方面制定出兴建垃圾焚烧厂的规划。公布规划的时候,相关部门也不提供独立的、可信的污染控制信息。民众对此规划充满疑虑,而政府不顾民众的心态,贸然上马工程。于是,民众做出了反应,比如进行集体抗议,政府也被迫与这些民众进行谈判。

这个时候,现代意义上的政治就开始了。这既是因为,观念与社会环境对政府使用强力的本能产生了一定遏制作用,政府表示出了协商的姿态;也是因为,参与抗议的这一群体天然地具有在政治轨道内解决问题的倾向。他们属于中国式中产阶级,具有敏锐的权利意识,也不愿意采取激烈对抗行为。他们是理性的,希望政府与自己进行对话,通过对话找到解决与自己权利和利益相关的公共问题的方案。简单地说,他们渴望政治。

这一政治过程也确实可以为垃圾问题的解决找到合理的解决方案。人们完全有理由假定,反对兴建垃圾焚烧厂的民众是具有正常理智与情感的。假如有充分独立、可信的信息可以证明,通过现代技术进行的垃圾焚烧不会对周边人群健康造成影响,那么,民众的担忧就会减轻乃至消散。即便垃圾焚烧确实可能造成一些轻微损害,但如果政府容许民众表达自己的意见,民众或许也能勉强地容许。即便可能造成明显的损害,但通过政治过程政府同意给予合理而充分的补偿,民众也可能选择让步。

当然,现实中,垃圾政治的过程进行得并不顺利。政府有关决策部门与利害相关的市民之间,似乎还没有找到进行对话的制度化渠道。这样的对话基本上是即兴进行的,随时可能中断。由此可以看出,垃圾政治还停留在最初级的阶段。

垃圾政治正常进行的关键是,政府放低身段,放弃对强力的迷信,愿意与民众一道进入政治过程。长期以来,各级政府官员在处理公共事务时,迷信强力,故而也就没有形成与利害相关民众进行协商的习惯。这是中国没有政治的根本症结。假如政府能够调整自己的姿态,那么,垃圾政治就可以持续下去。

另一方面,利害相关的市民方面缺乏足够的组织性,也导致垃圾政治无法顺利进行下去。《布莱克维尔政治学百科全书》强调说,“政治活动具有内在的集体性。”政治展开的前提是社会结构和过程中不同的利益、诉求存在着组织化的代表者,唯有这些代表者可以理性地协商、交换、妥协。很难想象,大众化的群体可以进行这样的协商。

但在中国,长期以来,政府组织的控制范围、深度过于强大,而社会自身的组织化程度十分低下,这样,民众要么只能容忍,超过容忍限度就自发地群体性反抗。这种社会特征在民众抗议番禺垃圾焚烧厂的事件中,也可以看出。民众可以基于愤慨不约而同地上街抗议,但这些民众缺乏有效组织,政府有关部门要求与民众协商,民众却推举不出代表。没有代表,协商就无法理性进行,就没有办法通过健全的政治过程寻找合理的解决方案。