日本“月亮女神”探月计划最新研究成果

□ 中科院探月工程总体部

在我国“嫦娥二号”月球探测器即将发射之际,对“月亮女神”探月的科学目标、有效载荷,特别是后续研究取得的主要科学成果进行综合评述和分析,对我国的探月工程将有所启示。

近年来,日本在深空探测领域取得长足进步,先后开展“哈雷彗星”号彗星探测、“飞天”号月球探测、“希望”号火星探测、“隼鸟”号小行星探测、“拂晓”号金星探测,其真正意义上的首个月球探测器——“月亮女神”号从2007年9月14日成功发射、2009年6月11日受控落月、到目前进行后续深入研究,取得了不少新的研究成果。日本探月计划与中国起点相近,在我国“嫦娥二号”月球探测器即将发射之际,对“月亮女神”探月的科学目标、有效载荷,特别是后续研究取得的主要科学成果进行综合评述和分析,对我国的探月工程将有所启示。

“月亮女神”月球探测器设计的主要科学目标有三个:一是探索月球和地球的起源,研究月球的形成和演化过程;二是观测月球的空间环境;三是利用月球观测外太空。为实现这些科学目标,“月亮女神”共搭载15种有效载荷,主要包括:X射线谱仪、伽马射线谱仪、多光谱成像仪、连续光谱测量仪、地形测绘相机、激光高度计、测月雷达、月球磁强计、带电粒子谱仪、等离子体分析仪、上层大气和等离子体成像仪等,还有中继子卫星、VLBI射电源子卫星以及高清电视摄像机。

受外部因素制约和空间环境影响,“月亮女神”的X射线谱仪、伽马射线谱仪、测月雷达、带电粒子谱仪等有效载荷也先后出现各种故障,但整体科学探测基本按预定计划进行,获得了大量新的、有价值的科学探测数据。到目前,利用“月亮女神”获得的科学数据已陆续发表很多论文,提出了不少新的发现或新的观点,在美国《科学》、英国《自然》等著名科技期刊上也作了专题报道。日本对月球探测科学数据的应用与研究组织得很好,其中有许多做法和经验值得我国探月工程学习、思考和借鉴。

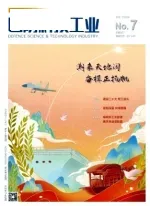

“月亮女神”获得的全月球重力异常分布图上图为自由空气重力异常;下图为布格重力异常;红色表示重力正异常,蓝色表示重力负异常,说明月球正面和背面的重力场存在明显差异。

一、全月球的重力场分布

由于采用了中继子卫星,利用“月亮女神”探测器轨道跟踪数据获得的月球背面重力场精度得到提高。根据新的重力场模型图,可以发现月球背面存在环状重力场负异常,而月球正面则是环状重力场正异常。其中数个盆地中央具有较大的重力异常高点,可能是由超均衡的地幔上涌导致的。其它盆地的重力场异常高点与月海填充(玄武岩喷发)有关。月球盆地形貌和背面的地幔上涌,说明月球存在刚性岩石圈。月球背面和正面的多种重力补偿类型说明月球正面岩石圈的再次加热和削弱现象比早期估算的更为广泛。

二、月球的地形地貌

利用地形测绘相机获得的数据,日本科学家在月球上的马里乌斯山周围发现了一个天然洞穴结构——马里乌斯洞。研究表明,马里乌斯洞位于一条月谷的中间,是错综复杂的月谷体系的一部分,可能是由熔岩洞顶坍塌形成的。美国月球勘测轨道器相机也发现了一些数百米深的天然洞穴,并提供了洞穴入口及周围环境的更清晰影像。

在月球平原上有数百条被称作月谷的细长沟渠纵横交错。这些月谷是证明几十亿年前有熔岩流从地下流过的有力证据。由于月谷中的洞穴很有可能是熔岩管道塌陷形成的天窗结构(地球上也存在类似的熔岩管道),因此,月球上天然洞穴结构的发现具有重要的科学意义。月球上的洞穴有可能成为建设月球基地的理想场所,洞内可以很好地屏蔽辐射,躲避流星体撞击和其他危险物,并且洞内温度基本保持在零下30~40摄氏度,相对比较温暖,适合宇航员的长期居住。

在月球形成后的一段时期内,火山活动频繁,月面撞击坑会很快被火山喷出的岩浆所掩埋,随着月球内部能量的衰减,火山活动逐渐停息。因此,在火山活动越早停息的区域,撞击坑分布密度越高,火山活动越晚停息的区域,撞击坑密度越低。

科学家利用地形测绘相机获得的数据,详细统计了月球表面一些地区的撞击坑分布密度,并估算出月球背面各区域在火山活动完全停止后稳定形成的年代。结果表明,月球背面最大的月海——莫斯科海的西北部形成于距今约35亿年前,而其东部形成于距今约25亿年前。据此,科学家认为,莫斯科海东部至少在距今约25亿年前一直有火山活动,比之前推测的月球岩浆活动停息的时间要晚得多。

同时,“月亮女神”上的地形测绘相机还获得了阿波罗15号着陆点附近的精细地形图和月球南北极影像,推测第谷撞击坑的中央峰次表层下很可能埋藏着一层斜长岩,并估算了月球极区的太阳光照率分布。

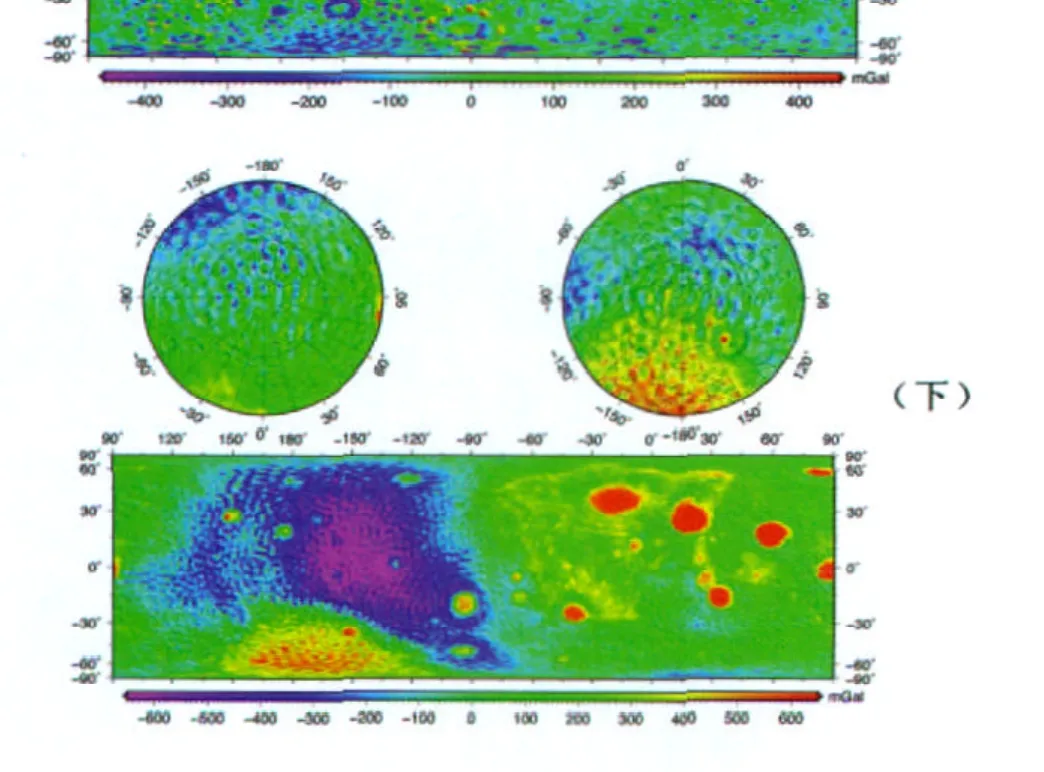

三、月球数字高程模型

利用“月亮女神”探测器上的激光高度计数据,科学家获得了空间分辨率优于0.5?的全月球地形图,比之前美国发布的“统一月球控制网”的空间分辨率提高了数百千米。

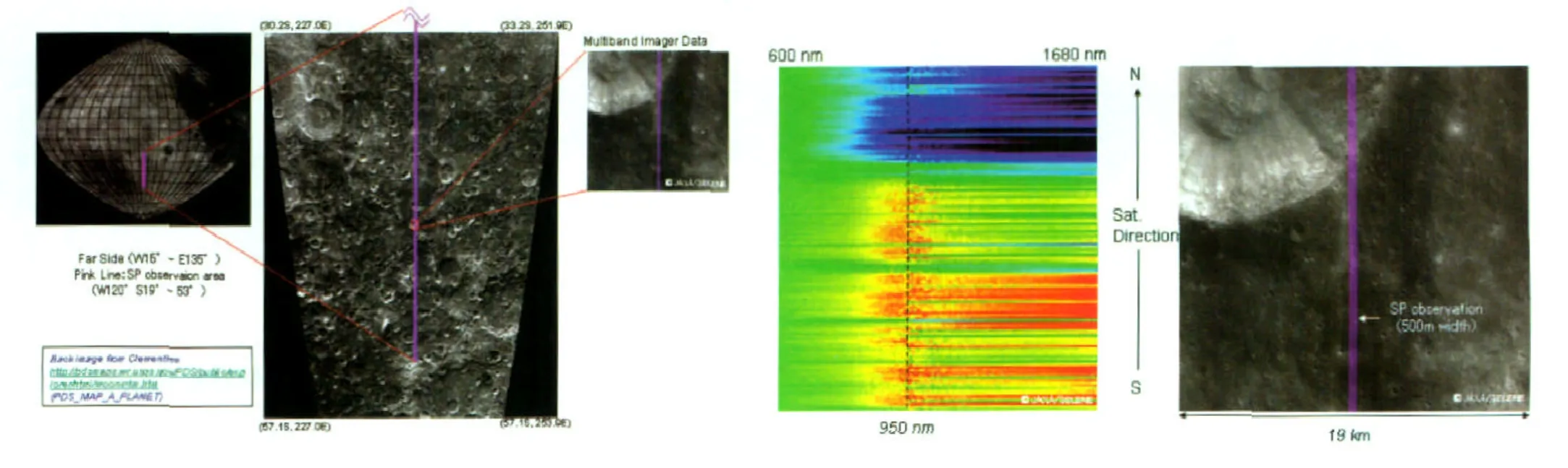

四、月球多光谱观测

科学界普遍相信,月球上早期曾发生全球性的岩浆熔融,由于不同矿物的密度差异,密度大的矿物下沉并富集到月幔和月核,密度小的矿物上浮并形成月壳。这就是月球演化中重要的岩浆洋假说。据此,一般认为月球上高地斜长岩月壳主要由90%的斜长石和10%左右的橄榄石、辉石等其它矿物组成。

地形测绘相机拍摄的月球南极影像和从月球地平线上升起的地球图中的沙克尔顿撞击坑(Shackleton)的Malapert山顶是科学界讨论最多的未来月球基地可能的选址区,根据地形测绘相机的空间分辨率,没有发现该地区存在较纯的水冰。

“月亮女神”和美“统一月球控制网”得到的月球地形图对比“月亮女神”探测器激光高度计获得的月球地形图(左图)表现的地形细节明显优于美国发布的“统一月球控制网”(右图)。

利用“月亮女神”探测器上多光谱成像仪获得的科学数据,通过对69个撞击坑的中央峰、岩墙和其它部分多光谱影像的仔细检测,科学家首次发现月球高地月壳几乎100%都是斜长石,基本不含其它矿物。这一发现使原先提出的月壳形成假说产生了疑问,即月球岩浆分异时,为什么只有斜长石能选择性上浮并形成月壳。

橄榄岩是地球地幔中的一种主要成分,因此科学家推测,橄榄岩必然也是月球“地幔”中的一个重要组成部分,但一直没有发现有力的证据。利用“月亮女神”上的连续光谱测量仪获得的科学数据,科学家在月球上的245个区域发现了橄榄岩的反射光谱信号,而且发现橄榄岩主要存在于撞击坑的边缘。

这使科学界相信,月球外壳形成后,内部曾发生剧烈活动,导致大量富含橄榄石的类地幔物质从月球内部深处上涌至月壳以下。由于包括薛定谔撞击坑在内的245个区域的月壳较薄,遭遇小天体撞击后,其内部类地幔物质比较容易暴露,并被推向撞击坑的边缘。

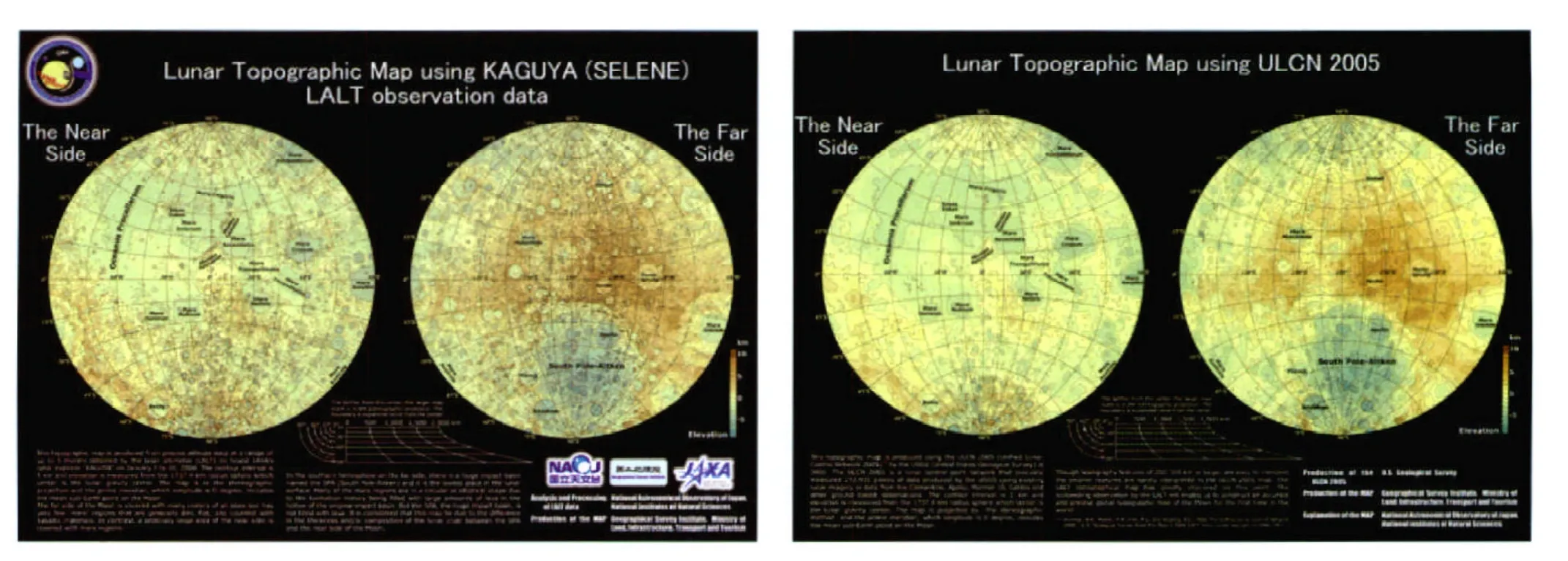

五、月球次表层结构

对月球次表层结构和地质学的研究有助于增进人们对于月壳的形成与演化、月球起源与演化的理解。2007年11月20~21日,“月亮女神”上的测月雷达利用5MHz的数字技术高频雷达发射信号和返回信号之间的差异,可以获得深至数千米的月球次表层结构。

科学家利用测月雷达获得的科学数据,发现月球上澄海下存在由碎屑堆积物形成的类似三明治的层状构造。观测数据还显示,这些层状构造弯曲成弧形,推测是由于玄武岩的熔岩冷却凝固以后,月球变冷收缩形成了这样的起伏。

同时,测月雷达还获得了月海中的月岭、泊松撞击坑和基尔希撞击坑等典型地区的次表层结构。

六、月球的空间环境

从2009年2月1日开始,“月亮女神”探测器在50千米轨道高度实施为期2个月的磁场、等离子环境的三维观测,获取了大量数据,在世界上尚属首次。

2009年4月以后,“月亮女神”探测器在30千米轨道高度实施对月观测,主要开展月球背面的微弱磁场(包括南极爱特肯盆地)的补充观测计划。

由月海玄武岩和月壤组成的月球次表层结构层状构造的底层可能是距今35.5亿年前喷涌出的玄武岩熔岩层,其上面是在小天体撞击、太阳风、宇宙射线等作用下形成的碎屑层,最上层是距今34.4~28.4亿年前玄武岩熔岩层。右下图中的箭头表示雷达波的反射方向。

月球表面反射和散射的太阳风离子红色圆圈表示太阳风离子,白色圆圈表示月球表面反射和散射的太阳风离子。IEA为离子能量分析仪,IMA为离子质量分析仪。

七、探月成果的科普宣传

在这次探测活动中,还开展了一系列科普和公众宣传活动,以扩大社会影响。“月亮女神”专门搭载了一台用于科普和公众宣传的高清电视摄像机,拍摄了月球南极附近地球从月球地平线上的“升起”和“落下”,太阳和地球形成的“钻戒”等电视画面,并把这些视频资料放到世界上最大的视频网站“You Tube”上,通过不断更新,吸引了全世界公众特别是青少年的持续关注。

发射环绕月球飞行的无人探测器只是日本探月计划的第一步。根据日本的空间探测长远规划,在未来空间探测计划中,月球将是其最重要的探测目标:前10年重点突破探月关键技术,后10年重点开展月球应用,通过20年左右的努力,使日本成为国际月球探测的领导者,最终争取到2025年左右在月球表面建立无人探测基地。

总之,“月亮女神”探月计划与我国绕月探测工程有很多相似之处,总体科学目标也较为一致。但“月亮女神”搭载的有效载荷多达15种,载荷总重约为“嫦娥一号”的2.2倍,而且有效载荷的设计更复杂,部分载荷的技术指标更高,具体科学探测任务也明显比“嫦娥一号”任务多。一方面说明,我国在有效载荷的轻量化、小型化、设计集成化、功能多样化等许多方面还存在明显差距;另一方面也说明我国卫星平台与有效载荷之间重量资源分配上的优化设计还有待于进一步提高。

由于有效载荷的创新性设计和研制质量是决定我国月球和行星探测科学成果产出的关键因素之一,也是制约我国今后深空探测长远发展的技术瓶颈之一,建议国家相关部门在深空探测工程立项之初甚至立项前的预研阶段,支持一些具有深空探测应用前景的有效载荷开展关键技术攻关,奠定技术基础,这样才能在工程立项实施后的较短时间内高质量地完成研制工作。

在月球探测科学数据的深化研究方面,日本建立了较为成熟的科研经费资助体系和责任科学家体系。在工程立项论证之初,就把科学目标的提出、有效载荷的研制和科学成果的产出这三种责任捆绑在一起,落实到相应的责任科学家。在探测器获得科学数据后,责任科学家马上组织相关的科学家队伍开展科学数据的应用与深化研究,保证科学成果的快速产出和及时发布。尽管”嫦娥一号”的部分有效载荷的技术性能和数据质量并不比“月亮女神”差,但在科学数据的深化研究和科学成果的快速产出方面落后于日本,这也是我国今后需要下功夫改进的。建议国家尽快建立和完善深空探测科学数据的及时发布和公开发布制度、负责提出科学目标和组织科学数据应用研究的责任科学家制度、支持科学家团组开展深空探测科学数据应用与研究的经费保障制度,从而实现在科学研究上的多出成果、快出成果、出好成果的目标。

多光谱成像仪(左图)和连续光谱测量仪(右图)对同一撞击坑观测的图像