中国养老保险制度的再分配效应研究

张 勇

(中山大学岭南学院,广东 广州 510275)

一、文献综述与问题的提出

自上世纪90年代以来,许多国家开始改革养老保险制度,尽管改革背景互不相同,但问题的本质都最终体现在再分配领域。社会养老保险的性质决定了改革不能仅注重效率,而应该还考虑到其核心功能——再分配,改革的核心问题就是要在多大程度上发挥养老保险的再分配作用(Hindriks,De Donder,2003)[1]。美国社会保障管理局在2000年的一份报告中指出,如果没有社会保障制度,当年美国的老年贫困人口将从9%上升到48%。Liebman(2001)认为,正确评估养老保险的再分配效应,对评价改革成本和效果是极其重要的[2]。

在我国社会养老保险体系的 “三个支柱”中,只有第一支柱的基础养老金才能对不同职工进行收入再分配,而其他支柱都无此功能,因此基础养老金的变化将直接影响到社会养老保险体系的再分配效应。在2005年底,国务院发布了 《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定 (国发[2005]38号)》(以下简称 《新决定》),为了增强基础养老金的激励作用,调整了基础养老金的计发办法,使之与缴费贡献直接挂钩。在此之前,根据 《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定 (国发 [1997]26号)》 (以下简称 《旧决定》),基础养老金等于上一年度社会平均工资的20%,与缴费贡献无关。那么 《新决定》对基础养老金的再分配效应会产生什么影响呢?对财务支付能力又有什么影响呢?再分配效应与财务支付能力有何关系呢?等等,这正是本文要研究的主要内容。

关于我国养老保险的再分配效应,有些学者根据效应最大化理论,建立了养老保险再分配的理论模型,分析了影响再分配效应的因素及传导路径 (穆怀中,2003[3];刘德浩,2008[4])。在中国养老保险制度改革的争论中,许多学者强调现收现付制的再分配功能,并将这一功能作为中国养老保险制度选择的主要依据(郑伟,2002[5];封进,2004[6])。这些研究并没有对养老保险制度本身的再分配效应进行定量分析;有些研究虽然做了定量分析,但假设性比较强 (彭浩然,申曙光,2007)[7]①他们假设高、低收入者只有起始工资不同,而工资增长率、起始工作年龄等其他因素都一样。。

在测算养老保险的再分配效应时,有些文献常常以年度数据为基础来研究再分配效应,结果一般都显示出财富能比较大程度地从富人再分配给穷人 (Muffels,Nelissen,Nuyens,1988)[8]。但是,年度再分配不具有稳健性,而且这种方法本身就是不正确的。首先,波动幅度很大的暂时收入对结果有很大影响,Friedman(1957)发现,当时城市家庭年收入变化的15%~30%都是由短期因素造成的,而终生收入要稳定得多[9]。Pestieau(1990)的研究表明,根据终生收入得到的再分配效应比年度再分配效应更稳健[10]。对于任何一个职工,工作期间缴纳保险费,退休期间领取养老金,只有根据他终生的缴费和养老金才能衡量其收支的相对大小。

许多实证研究表明,终生再分配效应低于年度再分配效应。Davies etc(1984)[11]、Harding(1993)[12]、Falkingham etc.(1993)[13]和Nelissen(1998)[14]分别研究了加拿大、澳大利亚、英国和荷兰等国家的社会保障的再分配效应,结果都表明终生再分配效应比年度再分配效应低,并且更具稳健性。Liebman以1925~1929年出生并且当前还活着的美国人为样本,发现年度再分配效应达到了46%,而终生再分配只有13%(2001)[2]。

使用终生收入法来研究再分配效应时,要有时间跨度足够长的微观数据,这在我国目前是很困难的。我国于1997年统一了基本养老保险制度,至今也不过10年,客观上决定了我国在这方面的数据是不完全的,而美国等国家是比较齐全的②在美国,数据来源包括SSA、HRS、SIPP、PSID等等。。在没有微观数据的情况下,可以根据工资收入分布对人群进行分类,进而研究再分配效应。尽管有很多因素会影响工资收入,但诸多研究表明,教育对工资的影响是非常显著的 (李实,丁赛,2003[15];陈良,2004[16])。基于教育对收入有着重要影响,Brown(2000)认为受教育程度可以作为终生收入的代理变量[17],本文也根据教育程度进行分类。

二、再分配效应的精算模型

衡量再分配效应的指标包括净收益、净收益率和内部收益率。净收益是指养老金精算现值与缴费精算现值之差,大于零表示获得正的收益,即再分配效应大于零,否则意味着该职工对养老保险制度的净贡献大于零。净收益越大,再分配效应就越大。

净收益是绝对数,存在一定的缺陷,比如高收入职工的净收益可能高于低收入职工,但相同缴费的净收益却低于后者。为了消除量纲和收入规模的影响,我们要用相对数来衡量再分配效应——净收益率,它等于净收益与缴费精算现值之比,表示单位缴费得到的净收益。

净收益和净收益率是根据预先设定的利率得到的,通常是社会平均收益率或长期收益率,但这种利率并不是职工的实际收益率。若要得到职工的实际收益率,就要使用内部收益率,它是净收益率等于零时的利率。

根据净收益率和内部收益率得到的结论是一致的,如果某个职工的净收益率高于其他职工,那么内部收益率也高于其他职工;反之亦然。

(一)《旧决定》的再分配效应

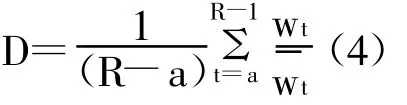

1.变量设定。设缴费率为θ;市场利率为i,折现因子v=1/(1+i);职工在t岁时的工资为wt(a≤t<R),工资增长率为g;表示第t岁时的社会平均工资,为社会平均工资增长率;退休职

缴费率越高、工资及其增长率越高、投资收益率越高、死亡率越低,那么缴费越多。

3.养老金。在 《旧决定》中,每个人的基础养老金都相同,等于上一年度社会平均工资的20%,即=①下标“o”表示根据《旧决定》得到的结果,“n”表示根据 《新决定》得到的结果。,以退休前一年的工资为基准,基础养老金的替代率等于=/,对于领取社会平均工资的职工,替代率就为20%。基础养老金的精算现值等于工在t岁时的养老金为bt(R≤t≤T),养老金增长率为y。设职工的起始工作年龄和退休年龄分别为a岁和R岁,最大生存年龄为T岁;t岁职工在k年之后还活着的概率为s(t,k)。

2.缴费。根据寿险精算理论,职工在工作期间所有缴费的精算现值等于

4.再分配效应。如果分别使用净收益和净收益率来衡量再分配效应,再分配效应就分别等于

若采用内部收益率,再分配效应就是当Eo=0时的利率,本文用ro表示,在实证分析时将根据隐性方程=P求出的具体结果②参保职工在工作期间只是缴费(现金流流出),而退休期间只领取养老金(现金流流入),现金流方向只改变一次。根据Descartes符号定理,当现金流方向只改变一次时,方程Eo=0有且只有唯一解。。

对于领取社会平均工资的职工,他的再分配效应反映了基础养老金整体的再分配效应。单个职工的支付能力与再分配效应在数值上相等,但方向相反,这正是再分配效应与支付能力的关系。

(二)《新决定》的再分配效应

《新决定》没有调整缴费政策,缴费的精算现值仍然等于P。

指数化平均缴费工资等于本人平均缴费工资指数与本人退休时上年度在岗职工平均工资的乘积,等于。如果缴费工资高于社会平均工资,平均缴费工资指数就大于1;反之就小于1;对于一个领取社会平均工资的职工而言,缴费工资指数就等于1。

2.养老金。根据 《新决定》,退休时的基础养老金以当地上年度在岗职工平均工资和本人指数化平均缴费工资的平均值为基数,缴费每满1年发给1%,为了更具一般性,本文把1%称为计发比例,并用l来表示,起始养老金就等于

3.再分配效应。与 《旧决定》类似,《新决定》的净收益和净收益率分别等于

《新决定》的内部收益率可根据隐性方程Bn=P得到。缴费率越低、养老金增长率越高,净收益、净收益率和内部收益率就越大,而利率、退休年龄等因素的作用方向是不确定的。

刚退休时的养老金替代率等于ρn=bRn/wR-1。养老金的精算现值等于

三、实证分析与比较

(一)数据

根据我国目前的养老保险政策,基础养老金的缴费率为20%;在 《新决定》中,基础养老金的计发比例为1%。参照 《中国养老社会保险基金测算与管理》等研究,本文把长期利率设定为4%。由于退休者的经济负担大大低于在职职工,而且不直接参加生产活动,养老金增长率应低于在职职工的工资增长率,为此把养老金增长率设定为工资增长率的50%。

退休年龄设定为60岁。生存概率由我国第五次全国人口普查的城市人口生命表来确定 (《中国2000年人口普查资料》),生命表中的最大生存年龄为100岁,即T=100。

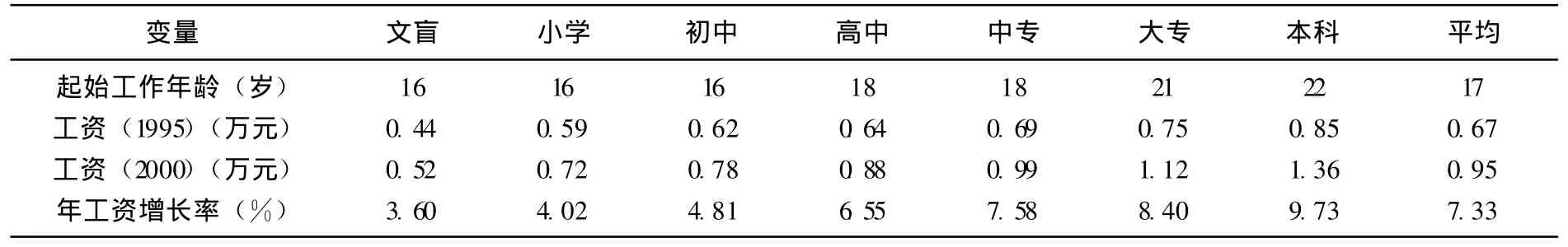

根据国家统计局城市调查总队分别在1995年和2000年对我国城镇居民入户的调查,陈良(2004)根据这些数据得到不同受教育程度职工的工资及其增长率,如表1所示[16]。

表1 参数值设定

总体来看,受教育程度 (学历)越低,工资收入及其增长率就越低。鉴于目前参加基本养老保险的人员主要是城镇职工,以及所使用调查数据的时间,本文就以2000年开始参加养老保险的城镇职工为研究对象。

(二)再分配效应分析

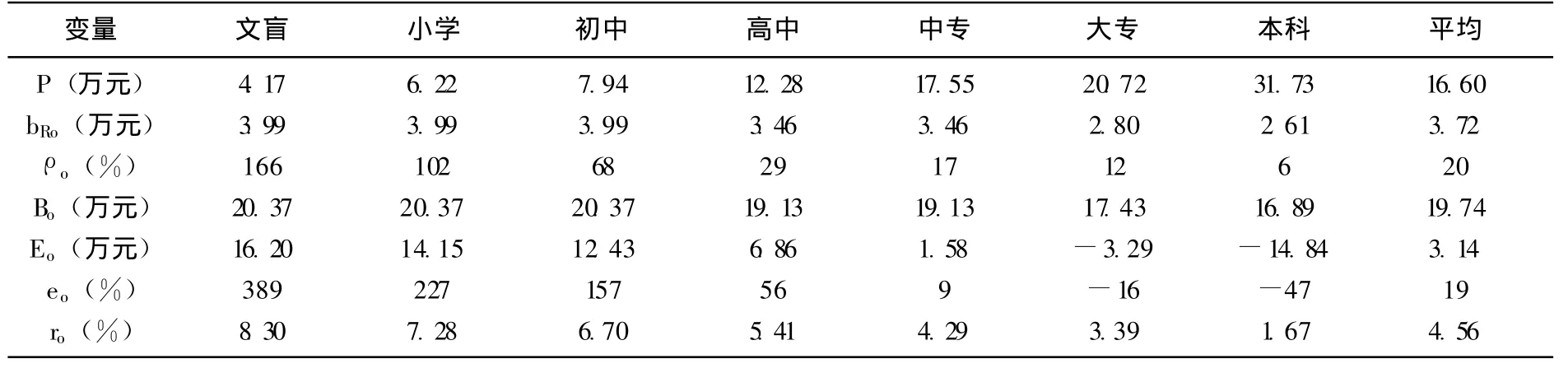

1.《旧决定》的再分配效应,如表2所示。

表2 《旧决定》的再分配效应

尽管低学历者的工作时间长,但工资低于高学历者。从结果来看,受教育程度越高,缴费的精算现值就越多,表明工资对缴费的影响幅度超过了工作时间,从文盲的4.17万元增加到本科的31.73万元,平均缴费为16.6万元,介于高中和大专学历者之间。

学历越高,退休时间就比相同年份参加工作的低学历者早,比如2000年参加工作的小学和大专学历者,起始工作年龄分别为16岁和21岁,退休时间分别为2044年和2039年,退休前一年社会平均工资分别为19.94万元和14万元,在起始养老金等于退休前一年社会平均工资20%的情况下,养老金与缴费无关,而与退休时间正相关,因此低学历者的养老金就要超过高学历者,包括起始养老金、替代率水平和养老金精算现值。

学历越高,缴费越多,但养老金反而越少,因此再分配效应就随着学历递增而下降。净收益从文盲的16.20万元下降到本科的-14.84万元,净收益率从389%下降到-47%,内部收益率从8.30%下降到1.67%,也就是说,文盲学历者参加社会养老保险后,其缴费每年能够获得8.3%的收益率,而本科学历者只有1.67%,甚至低于现在银行的一年期定期存款利率,这表明 《旧决定》的再分配效应是很大的,高学历者很大一部分缴费用于支付低学历者的养老金。

《旧决定》在整体上仍然存在支付能力不足的问题,因为平均净收益大于零,为3.14万元,占缴费的19%,这正是资金缺口,意味着要从制度外部获取资金来支付超额养老金。从内部收益率来看,平均投资收益率为4.56%,高于基础养老金体系自身所获得的平均收益率,后者只有4%。

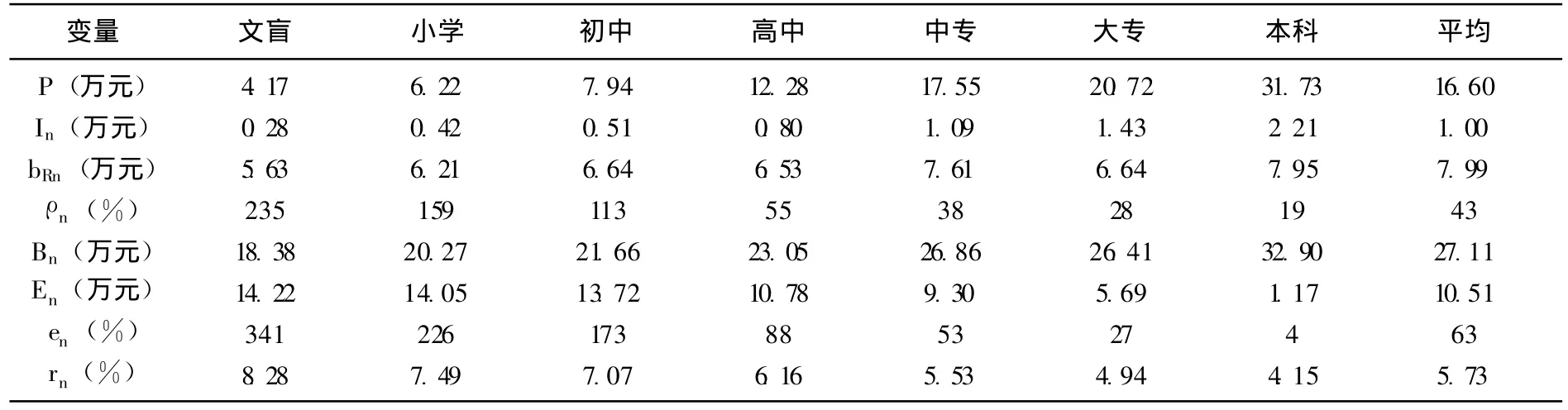

2.《新决定》的再分配效应,如表3所示。

表3 《新决定》的再分配效应

《新决定》调整了养老金的计发办法,直接体现在缴费指数方面。学历越高,缴费指数就越大,从文盲的0.28上升到本科的2.21,相差近9倍。养老金也随学历上升而增加,但是增加幅度远低于缴费,本科学历者的养老金只比文盲学历者高出40%左右,一是因为高学历者的缴费时间短,二是起始养老金趋于社会平均值,如式 (5)所示。在替代率方面,高学历者的替代率仍然低于低学历者,从文盲的235%下降到本科的19%。

再分配效应仍然与受教育程度呈反方向变化,净收益从文盲的14.22万元降到本科学历者的1.17万元,净收益率从341%降到4%,内部收益率从8.28%降到4.15%。但比较改革前、后再分配效应的变化,我们可以发现受教育程度越高,再分配效应的增量就越高,比如文盲的净收益率从《旧决定》的389%下降到 《新决定》的341%,减少了48%,而本科学历者从-47%上升到4%,增加了51%,内部收益率也存类似结果。

《新决定》中所有学历职工的净收益和净收益率都大零,表明 《新决定》将出现支付能力不足;平均内部收益率为5.73%,不仅高过平均收益率,而且还高于 《旧决定》的平均内部收益率,这意味着资金缺口要超过 《旧决定》,平均每个职工的资金缺口为10.51万元,占缴费的63%。因此,改革后的基础养老金体系存在更大的财务风险,也更加不具有内生可持续性,尤其在我国当前社会养老保险资金异常紧缺的现实情况下。

(三)影响因素分析

净收益率和内部收益率的结论具有一致性,并且优于净收益,下面就使用净收益率作为再分配效应的指标,来分析各个因素对 《新决定》再分配效应和支付能力的影响。

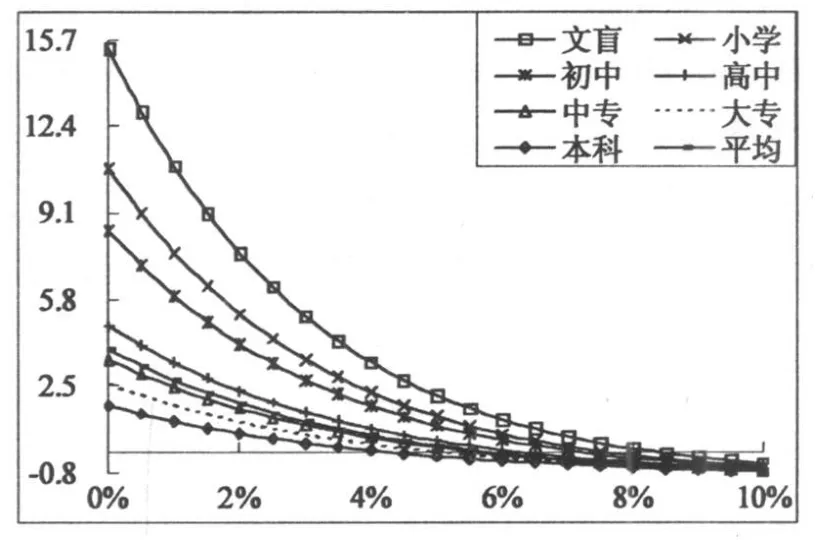

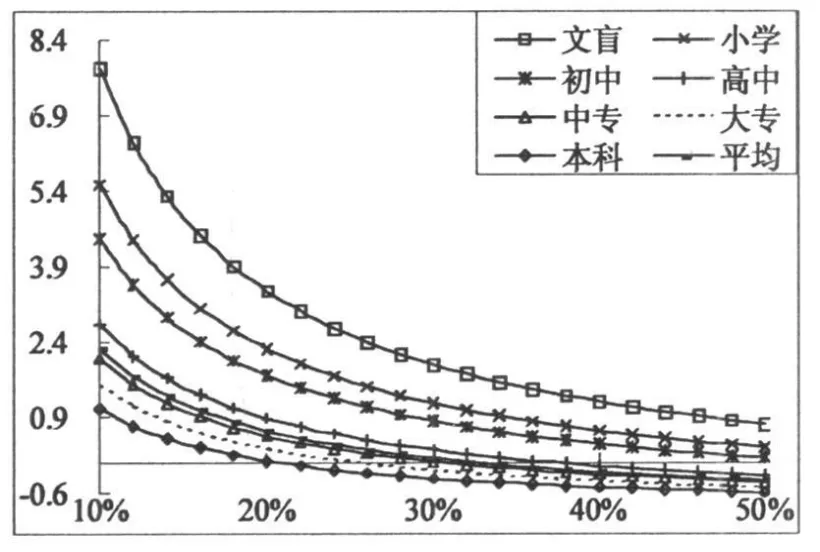

1.利率。利率越大,净收益率就越低,再分配效应就越小,而且不同学历者之间的再分配效应差距也越小。图1反映了利率变化时净收益率的变化趋势。

学历越低,曲线越陡峭,敏感性越强。当利率为0%时,最低学历者的净收益率是最高学历者的8.6倍,而当利率为10%时,两者只相差30%。平均净收益率与利率呈反方向变化,因此提高收益率可增加支付能力。当利率为5.73%时,平均净收益率为0,此时达到收支平衡。

图1 利率对净收益率的影响

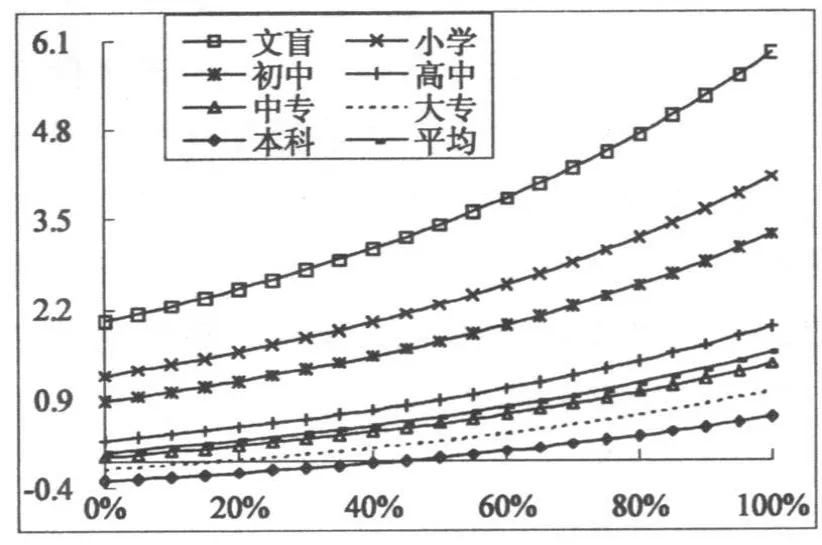

图2 养老金增长率对净收益率的影响

2.养老金增长率。养老金增长率越高,净收益率就越大,再分配效应的差距也随之扩大,如图2所示。

虽然降低养老金增长率可以增加支付能力,但为了确保养老金的购买力水平,并让退休者能够分享经济增长带来的效益,养老金增长率就不能太低,至少不能低于通货膨胀率。从结果来看,即使养老金增长率为0,平均净收益率也有12%,仍然出现收不抵支,因此单纯依靠降低养老金增长率来提高支付能力是不可行的。

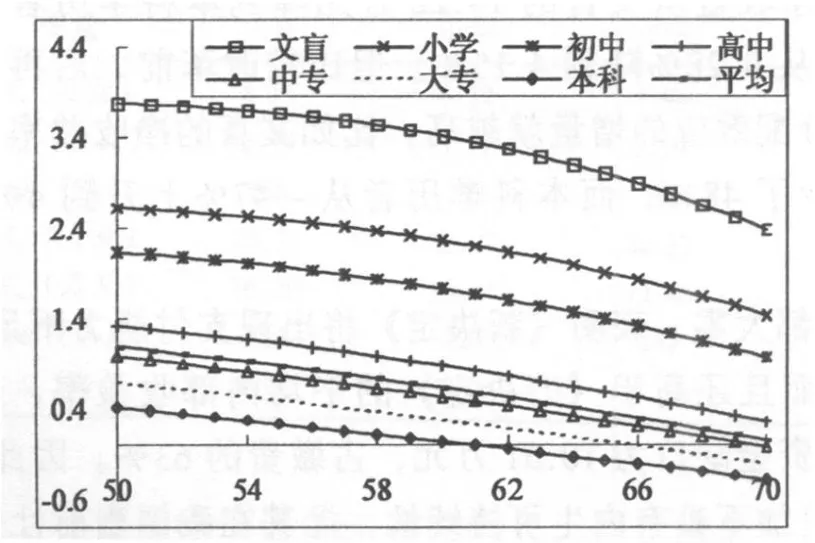

3.退休年龄。根据图3的结果,延长退休年龄会降低净收益率,但对不同学历者之间再分配效应差距的影响并不大;学历越高,退休年龄-再分配效应曲线越接近直线。

平均净收益率与退休年龄的线性拟合方程为en=-0.05R+3.73,拟合优度为99.6%,表明退休年龄每提高1岁,平均净收益率就大约下降5.2%,支付能力就随之增加。但要通过延长退休年龄来提高支付能力,还必须考虑到就业状况等因素。

图3 退休年龄对净收益率的影响

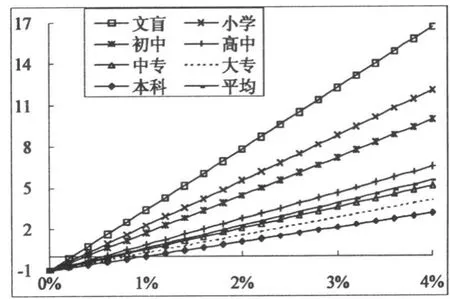

图4 计发比例对净收益率的影响

4.计发比例。净收益率与计发比例呈线性关系,计发比例越大,净收益率就越大,而且不同学历者之间的差距也越大,如图4所示。当计发比例为0时,所有人的净收益率为-100%,此时只有缴费,没有养老金;当计发比例为0.61%时,平均净收益率为零,此时收支平衡。

平均净收益率与计发比例的线性方程为en=163.31r-1,计发比例增加1个百分点,平均净收益率就增加163.31%,表明再分配效应对计发比例的敏感性很大。尽管降低计发比例可以增加支付能力,但为了保证退休者的生活水平,计发比例不能太小。

5.缴费率。缴费率只影响缴费数额,缴费率越高,净收益率和再分配效益就越低;不同学历者之间再分配效应的差距随着缴费率的增加而减少,如图5所示。

提高缴费率可以提高支付能力,但仅仅提高缴费率来达到收支平衡并不符合实际,一是会降低参保积极性,二是我国企业承担的社会保障费用已经不低了,继续提高缴费率所增加的成本不利于提高企业竞争力。

图5 缴费率对净收益率的影响

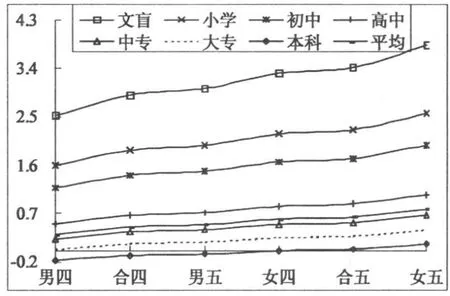

图6 死亡率和性别对净收益率的影响

6.死亡率和性别。预期寿命反映了死亡率的变化,死亡率越低,预期寿命就越长。根据我国第四、五次全国人口普查中的城市人口死亡率,不同时间不同性别的居民期望寿命大小关系为L男四

死亡率越低,缴费和养老金就越多,但从图6来看,养老金的增加幅度超过了缴费,最终结果就是再分配效应增加,而且学历越低,死亡率下降对再分配效应的影响程度就越大。支付能力与死亡率呈反方向变化,随着死亡率的逐步下降,支付能力还将继续降低。

四、结语:政策启示

在我国基本养老保险制度中,只有基础养老金具有收入再分配功能,如何合理评价我国基础养老金的再分配程度,将直接影响到我国社会养老保险改革的实际成效。

本文基于终生收入法构建了我国基础养老金的精算模型,得到再分配效应的计算方法,以及再分配效应和支付能力的内在关系。我们发现:工资收入越低者,基础养老金的再分配效应就越大;改革前、后的平均再分配效应都大于零,但改革后的平均再分配效应高于改革前,而且改革后高收入者再分配效应的增量要高于低收入者,降低了养老保险制度不同收入者之间的收入再分配效应;基础养老金在改革后的资金缺口大大增加,在财务上不具有内在可持续性,这在我国养老保险资金异常紧缺的情况下,尤其值得高度重视;提高支付能力的主要措施是提高收益率和合理调整养老金水平,而提高缴费率和延长退休年龄在目前都会影响到企业的参保积极性和就业状况,进而降低竞争力。

诸多研究表明,合理确定基础养老金的保障水平是非常重要的,是优化再分配效应和提高支付能力的长期策略。养老金水平过高,会造成财务支付压力,并可能引起提前退休;反之,退休者的生活水平得不到保障。有些学者从老年人基本生活的消费结构分析了我国基本养老保险的替代率水平 (米红,邱晓蕾,2005)[18],这是一个有益的尝试,但如何使之更具可操作性和稳健性,还有待于进一步研究。

[1]Hindriks,J.,De Donder,P.The politics of redistributive social insurance[J].Journal of Public Economics,2003,(87):2639-2660.

[2]Liebman,Jeffrey B.Redistribution in the current U.S.social security system[DB/OL].National Bureau Economic Research Working Paper,2001.No.8625.

[3]穆怀中.国民财富与社会保障收入再分配[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2003.

[4]刘德浩.养老保险制度收入再分配效应的效率分析.统计与决策.2008,(15):137-139.

[5]郑伟.养老保险制度选择的经济福利比较分析 [J].经济科学,2002,(3):74-83.

[6]封进.中国养老保险体系改革的福利经济学分析[J].经济研究,2004,(2):55-63.

[7]彭浩然,申曙光.改革前后我国养老保险制度的收入再分配效应比较研究 [J].统计研究,2007,(2):33-37.

[8]Muffels,R.J.A.,Nelissen,J.H.M.,Nuyens,W.J.F.I.Social security and Income Inequality:a comparative study[Z].Reeks Sociale Zekerheidswetenschappen No.4.Tilburg University,Tilburg.

[9]Friedman,M.A theory of the consumption function[M].Princeton:Princeton University Press,1957.

[10]Pestieau,P.,The economic consequences of demographic change:a comment[A],In:Hazeu,C.A.,Frinking,G.A.B.(Eds.),Emerging Issues in Demographic Research,Amsterdam,1990:229-231.

[11]Davies,J.,St.-Hilaire,F.,Whalley,J.Some calculations of lifetime tax incidence[J].American Economic Review,1984,(74):633-649.

[12]Harding,A.,Lifetime income distribution and redistribution[M],North-Holland,Amsterdam,1993.

[13]Falkingham,J.,Hill,J.,Lessof,C.William B.,Social security and redistribution over the lifecycle[DB/OL].London:1993,WSP/88.

[14]Nelissen,J.H.M.Annual versus lifetime income redistribution by social security[J].Journal of Public Economics,1998,(68):223-249.

[15]李实,丁赛.中国城镇教育收益率的长期变动趋势[J].中国社会科学,2003,(6):58-72.

[17]Brown,Jeffrey R.,Differential mortality and the value of individual account retirement annuities[DB/OL].National Bureau Economic Research Working Paper,2000,No.7560.

[18]米红,邱晓蕾.中国城镇社会养老保险替代率评估方法与实证研究——兼论不同收入群体替代率的比较[J].数量经济技术经济研究,2005,(2):12-18.