东营黄河公路大桥桥位河段水文分析

李甦冰

(中铁第一勘察设计院集团桥隧处,陕西西安710043)

0 引言

东营黄河公路大桥位于山东省东营市,距黄河入海口约60km,是黄河尾闾的最后一座特大型桥梁。该桥是国家规划的“纵四(天津—汕尾)”、“横四(乌海—威海)”重点公路网及山东省“五纵联四横、一环绕山东”综合运输网主框架的重要组成部分,是胶东半岛、黄河三角洲与华北以及江浙地区联系的重要枢纽。该桥的兴建,使山东东部沿海地区和京津塘以及沪宁杭地区之间新增一条便捷的联系通道。对完善路网布局,提升东营市的区位优势,加快山东半岛城市群建设,促进黄河三角洲乃至环渤海经济圈的经济发展具有重要的现实意义。

东营黄河公路大桥于2002年8月开工,2005年8月建成通车。大桥全长2743.1 m。其中主桥为一联(116+200+220+200+116)m预应力混凝土刚构连续梁,长852.8 m;引桥为42 m预应力混凝土箱形组合梁,两端共计45孔,长1890.3 m。

1 桥位河段河道概况和水文特征

东营黄河公路大桥桥位河段处于黄河下游山东利津至西河口河段中的一号坝断面与朱家屋子断面之间。黄河山东河段是1855年黄河在河南省兰考县铜瓦厢决口,改道夺大清河后形成的。利津至西河口河段,长47.4 km,两岸堤距0.46~6.3 km,主河槽宽0.4~0.85 km,水面平均纵比降1.24/10000。该段河道经过多年治理,现已基本成为人工控制的弯曲形河段,两岸由险工、控导工程控制河势,河湾难以自由发展,河道平面形态相对稳定。其中,一号坝断面至朱家屋子断面,河道长约7.5 km,两岸堤距2.81~4.2 km,主河槽宽0.45~0.85 km,水面平均纵比降1/10000。河道流路较顺直,中水河槽相对稳定,主溜线横向摆动幅度较小,河道平面变化不明显。但是,由于黄河下游是世界上著名的“悬河”,河道比降平缓,加之黄河含砂量大,河床逐年淤积抬高,且自二十世纪八十年代中期以后未发生大洪水,河槽淤积加剧,河道逐步萎缩,平滩流量趋小,洪水漫滩机遇增大,防洪压力依然较大。同时,桥位河段凌汛的威胁也相当严重。河湾、险工、控导工程、浮桥及其他跨河建筑物等都有可能影响行凌,形成冰塞、冰坝,壅高水位,威胁堤防和跨河建筑物的安全。加之凌汛期天寒地冻,防守和抢护十分困难,极易形成灾害。因此,该河段是黄河下游防汛的重点防守河段之一。

2 桥渡水文分析

2.1 桥位

根据路线基本走向、两岸地形、地貌、地质条件、河道水文特点、防洪防凌要求、桥梁与附近城镇的相对关系、两岸油田开发建设等情况,结合现场查勘,在左家庄西至补户屋约5 km的河段范围布设了三个比选桥位,即左家庄西桥位(桥位I)、左家庄东桥位(桥位Ⅱ)和补户屋桥位(桥位Ⅲ)。桥位平面示意见图1。

桥位I:路线起自东青高速公路与青垦路交点,向北延伸,在左家庄西跨越黄河,北岸从神农和中古店之间穿过,在吉子滩附近与东港高速公路交叉。然后,路线向北通过二级路连接线与永馆路暂时相接。该桥位在东营胜利黄河大桥下游约2.5 km处,桥轴线处两岸黄河大堤堤距2988 m,南岸滩地宽991 m,主槽宽度850 m,北岸滩地宽1147 m。河道顺直,主槽基本稳定。桥轴线的法线与主流流向最大夹角为8°。

桥位Ⅱ:路线起自东青高速公路与青垦路交点,向北延伸,在左家庄东跨越黄河,北岸从二选东村和耕立村之间穿过,在前郭家屋子附近与东港高速公路交叉,路线向北再通过连接线与永馆路相接。该桥位在桥位I下游2.1 km处,桥轴线处两岸黄河大堤堤距2972 m,南岸滩地宽351 m,主槽宽度850 m,北岸滩地宽1771 m。两岸大堤系解放后历年加固而成,主河槽北侧建有中古店控导工程。河道顺直,主槽基本稳定。桥轴线的法线与主流流向最大夹角为10.5°。

桥位Ⅲ:路线起自东青高速公路与青垦路交点,向北延伸,在联合村和补户屋之间跨越黄河,北岸经道口村东,在前郭家屋子与东港高速公路交叉,再通过连接线暂时与永馆路相接。该桥位在桥位Ⅱ下游1.9 km处,桥轴线处两岸黄河大堤堤距3589 m,南岸滩地宽570 m,主槽宽度850 m,北岸滩地宽2170 m。桥位处河道顺直,主槽基本稳定。桥轴线的法线与主流流向最大夹角为9.5°。

根据以上分析,三个比选桥位所在河段河道顺直,主槽相对稳定,桥轴线与主流流向基本正交。从桥渡水文条件来看,上述三个桥位均为可选桥位。

2.2 设计流量

预选桥位河段受上游众多水利设施控制,且有北金堤和东平湖滞洪区调节,其洪峰流量已不符合天然条件下流域汇水和河道洪水演进规律。根据黄河防汛规划,黄河山东河段的防洪任务为:防御黄河花园口站22000 m3/s的洪水(相当于重现期60 a一遇);当黄河下游发生重现期百年一遇(相应花园口站洪峰流量26500 m3/s)和重现期500 a一遇(相应花园口站洪峰流量30800 m3/s)的洪水时,黄河山东河段经北金堤滞洪区和东平湖水库分滞洪调蓄后,控制艾山水文站下泄流量不超过10000 m3/s,计入艾山站以下可能产生的支流汇水后,济南以下河段黄河大堤设防流量为11000 m3/s。因此,本桥设计流量确定为11000 m3/s,可满足桥位河段防洪要求。

2.3 设计水位

预选桥位河段位于黄河利津水文站下游的一号坝水位站与西河口水位站之间,一号坝水位站上距利津水文站约26.65 km(河道距离,下同),下距西河口水位站约23.3 km。桥位比选时预选的三个桥位分布在一号坝水位站至朱家屋子断面间约7.5 km的河段上,该河段河道顺直,水流稳定,水位流量关系相关性较好,可以用比降法推算桥位处的设计水位。

各预选桥位处不同洪水频率条件下的设计水位,是以上游一号坝水位站的水位流量关系为基础,求出各级洪水频率条件下一号坝处的相应水位,再按汛期该河段水面平均比降推算至桥位。

2.3.1 一号坝水位站水位流量关系

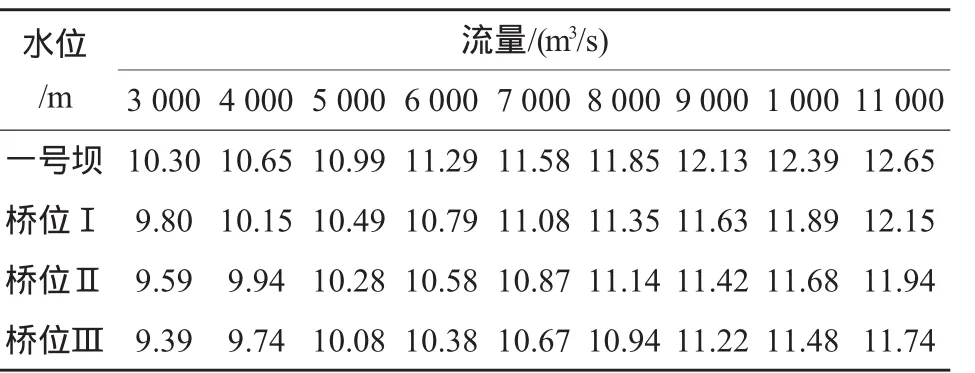

一号坝水位站各级洪水频率下的水位流量关系是以历史洪水水位流量关系趋势以及黄河河务部门根据该河段河道冲淤情况外延的1999年一号坝水位站水位流量关系设计值和河段近年实际水位表现,综合分析后确定的,见表1。

2.3.2 桥位处水位流量关系

根据一号坝~西河口河段历史大洪水水面比降平均值及流量为3000 m3/s时相应水面比降,确定桥位所在河段河道水面比降为1/10000。各桥位处计算年(2000年)各级水位、流量关系见表1。

表1 预选桥位河段水位流量关系成果表

2.4 河道演变

2.4.1 河道平面

预选桥位均位于利津水文站下游的一号坝水位站至朱家屋子断面间。根据防洪工程历史沿革资料记载,该河段一号坝断面上游的义和庄险工始建于1949年,桥位Ⅱ处的中古店控导工程建于20世纪70年代。随着河段内河道整治工程的陆续建设、加固和完善,堤防工程均按设计防洪标准加高、加固,现已达到一级堤防标准,能够抵御11000 m3/s的设计洪水,防洪能力不断增强。同时,险工和控导工程对稳定河槽和控制河势溜向发挥着重要作用。通过对该河段1980年~1999年主溜线变迁图的对比分析可知,该河段近20年来主溜线变化幅度较小(50~450 m),河势相对稳定,是适宜建桥的河段。

2.4.2 河道横断面

预选桥位河段范围内有一号坝、前左、朱家屋子共三个黄河河道统测断面。通过对上述断面1980年~1999年二十年的断面要素分别进行统计分析可知:一号坝断面主河槽摆动幅度615 m,深泓点摆动幅度440 m,深泓点高程在2.97~6.70 m之间变化,多年平均情况下冲淤基本平衡;前左断面主河槽摆动幅度530 m,深泓点摆动幅度430 m,深泓点高程变化范围为4.33~6.53 m,呈微冲趋势,年均冲刷0.04 m;朱家屋子断面主河槽摆动幅度695 m,深泓点摆动相对频繁且范围较大,摆动幅度达620 m,深泓点高程变化范围为4.59~6.04 m。

2.4.3 冲刷和淤积

黄河流域特殊的自然地理环境,使黄河下游河道成为世界上著名的地上“悬河”,其冲刷和淤积问题相当复杂。一方面,黄河每年将上中游水土流失汇入黄河的大量泥砂输送至河口填海造陆;另一方面,由于河口淤积溯源延伸,抬高水位造成河口频繁摆动和改道。其总的趋势是河床逐年抬高,但并非单向淤积,在不同的年份、不同的来水来砂条件下有冲有淤,冲淤交替发生,且还与河口流路的演变密切相关。根据1976年河口改道清水沟流路以来二十多年的河道冲淤资料分析,清水沟流路行河初期的八年间,利津以下河段发生了明显的沿程和溯源冲刷。之后,逐渐变为淤积抬高阶段,期间也有个别年份以冲刷为主。总的来说,黄河河口河段河道冲淤的一般规律是:河口改道初期为溯源冲刷,然后随着流路的不断延伸由溯源冲刷转为溯源淤积。

由于河道上建桥后,桥梁结构挤压过水断面,必然发生一定程度的河床冲刷。而本河段河道总体变化趋势又以淤积为主。所以桥梁设计时,不但要考虑建桥初期发生设计频率洪水时的最大冲刷,同时还要考虑设计水平年内发生最大淤积时的各项控制高程和这两种最不利情况下结构的安全性。

2.5 防凌

黄河山东河段历史上曾多次发生凌汛决口险情。近年来,因冬季气候偏暖,流量偏小,加上上游水库的适时调控,黄河下游凌情有所减轻。但因河道淤积抬高,“二级悬河”的不利局面加剧,防凌形势依然严峻。据统计,桥位上游利津水文站冰块最大尺寸200 m×100 m,最大冰厚48 cm,最大流冰速度1.61 m/s。因此,满足凌汛期黄河行凌要求成为本桥主桥跨径选择和确定桥墩位置的重要控制条件。

2.6 通航要求

桥位河段规划为四级航道。各预选桥位处桥轴线的法线与洪水主流流向交角为8°~10.5°,根据公路规范关于通航河流上桥梁布置的要求,当交角大于5°时,宜增加通航孔净宽。但由于本桥主跨跨径选择主要受凌汛期行凌要求控制,主跨跨径200 m以上,远大于《内河通航标准》(GB50139)中对于通航净宽的要求。因此,通航净宽不控制本桥桥孔设计。根据黄河河道管理部门对本桥有关技术指标的批复意见,黄河下游河道为四级航道,最高通航水位为洪峰流量9000 m3/s时的相应水位,再加30 a淤高3.78 m,通航净高为最高通航水位以上8 m。所以,满足通航净高要求是决定本桥主桥高程设计的主要控制因素。

2.7 小浪底工程对桥位河段的影响

黄河小浪底水利枢纽工程坝址位于河南省洛阳市以北约40 km的黄河干流上,是一座以防洪、防凌、减淤为主,兼顾供水、灌溉、发电,除害兴利,综合利用的枢纽工程。该工程1997年10月截流,2001年12月全部竣工。

2.7.1 对河道冲淤的影响

黄河干流部分已建水库的运营实践证明,水库对下游河道的减淤作用主要集中在水库下游距离较近的河段。本桥预选桥位河段位于小浪底工程下游约810 km。根据小浪底工程下游河道的特点来分析,小浪底工程运用初期,艾山站以下河道减淤作用不明显;远期,下游河道仍然以淤积为主。因此,小浪底工程对本桥预选桥位河段河道冲淤变化的的影响相对较小。

2.7.2 对防洪的影响

根据小浪底工程的功能和运营管理规划,小浪底工程通过适时调控,将黄河花园口站洪峰流量控制在一定范围内,避免或尽量减少运用下游东平湖水库和北金堤滞洪区分洪。由此可见,艾山水文站以下河段防御流量11000 m3/s洪水的防洪标准并未降低,只是出现的机遇可能会有所减少。而且,由于小浪底工程的调节减少了东平湖水库和北金堤滞洪区的运用机遇,致使艾山水文站以下河段流量11000 m3/s的洪水持续时间延长,防洪压力依然较大。

2.7.3 对防凌的影响

小浪底工程建成后,与三门峡水库联合调度,配合下游展宽区运用,可基本解除下游因冰塞、冰坝造成凌洪决口的威胁。但由于下游河道较长,影响凌情变化的因素较多且情况复杂,小浪底工程对桥位河段的即时调节作用相对较弱,仍有发生“武开河”的可能。因此,下游河道发生严重凌洪的可能性依然存在。

2.7.4 附记

该桥勘测设计阶段(2002年以前),小浪底工程尚在建设中。小浪底工程竣工后,黄河管理部门开展了下游河段的调水调沙试验研究。根据相关报道:连续多年的调水调沙实践成果表明,“调水调沙”对于调整下游河道断面形态、扩大下游河道主槽过洪能力、缓解“二级悬河”的不利局面等均具有重要的作用,取得了巨大的社会经济效益。目前,黄河下游河道主河槽行洪能力已由调水调沙前的1800 m3/s提高到了4000 m3/s,河底高程平均下降1 m以上。因此,可以认为小浪底工程的合理运用对保持本桥桥位河段河道稳定、减缓河道淤积对桥梁结构受力的不利影响、延长桥梁使用寿命,具有积极的意义。

3 结语

该桥桥位河段河势相对稳定,是适宜建桥的河段;从桥渡水文条件分析,预选的三个桥位均为可选桥位,可综合考虑各方案投资、接线条件和社会效益等因素确定桥位方案;本桥主桥跨径选择和确定桥墩位置的重要控制条件是满足凌汛期黄河行凌要求;决定本桥主桥高程设计的主要控制因素是满足通航净高要求;同时,桥梁结构设计既要考虑建桥初期发生设计频率洪水时的最大冲刷,还要考虑设计水平年内发生最大淤积时的各项控制高程和这两种最不利情况下结构的安全性。