RFID中多标签识别缺陷与防碰撞算法分析

刘猛,徐展

(电子科技大学 电子科学技术研究院,成都610054)

刘猛(硕士研究生),主要研究方向为嵌入式系统、射频识别、射频定位等。

引 言

RFID技术的应用在生活中已经随处可见,比如公交卡、第二代居民身份证等,内部都嵌入了RFID芯片。然而随着RFID技术的越来越广泛的应用,对其功能也提出了更高的要求。拿工作频率在13.5 MHz左右的公交卡来说,只有将卡放到离阅读器很近的位置才能识别,而且不能两个卡同时识别,这将限制其应用的领域。为此,人们对RFID研究得更加深入。总体来说,RFID应用最重要的两个方面是射频识别和射频定位。随着工作频率的提高,电磁场携带能量的能力和电波传输数据的速度也随之提高,其阅读的有效距离也随着增加。比如达到860~960 MHz的时候,其有效距离最远可达10 m左右,这样在有效距离内就有可能出现多个标签,就要求阅读器有识别多标签的能力。如果能够实现多标签识别,将在很多领域改变人们的生产生活方式。

1 多标签识别中的缺陷

在多标签识别的过程中,一般会有碰撞发生,为此人们提出了多种算法。其主要思路是,让标签之间严格同步并且使用曼彻斯特编码的通信方式让读卡器能够检测到碰撞并确定碰撞的位数,根据位数设置相应的命令,让一部分标签停止响应,接着再继续检测,发现碰撞则再让一部分标签停止响应,如此反复直到辨别出唯一的标签,然后再逐次返回直到所有的标签被确认。这样虽然能够实现多标签识别,但是在遇到数量比较多的标签或者标签的序列号比较长时,其效率是比较低的。比如某产品有100万件,则由220=1 048 576得到,需要的最短的序列号长度是20位。在碰撞检测的过程中由于要按位进行读取、检测,发生碰撞时再一位一位地进行比对,每次比对都需要阅读器与标签进行一次对话,这样就花费了大量的时间,而且随着标签数目的增加,解决碰撞所需要的时间更是成倍增加。为了解决这个问题,提出了分组方法,将大量的标签分成不同的小组,然后再在小组内用比较成熟的防碰撞算法,则可以大大提高识别的速度。

2 标签改进以及算法实现

2.1 无源芯片的工作过程

对于无源的标签,阅读器首先发出电磁波信号,其周围也因此形成电磁场。当无源标签进入阅读器的磁场范围后,由于电磁感应,标签内部的线圈将电磁场的能量转换为电能,当电磁场变强时其感应电压也随之增加,当达到需要的电压值时,芯片内部的电路就会被激活。由此可以得出,标签内的感应电压会随着与阅读器距离的变化而变化,距离阅读器越远感应电压越低,直到低于电路工作电压,则认为其离开阅读器阅读范围;而离阅读器越近,感应电场越强,得到的能量则越多,感应电压也越高。这一原理也是实现射频定位的重要依据。在标签内部,其发射的信号强度随着感应电压的强弱而改变,通过阅读器得到标签发射回来的信号强度,然后根据距离与信号强度的关系来判断标签的坐标。

2.2 物理硬件实现

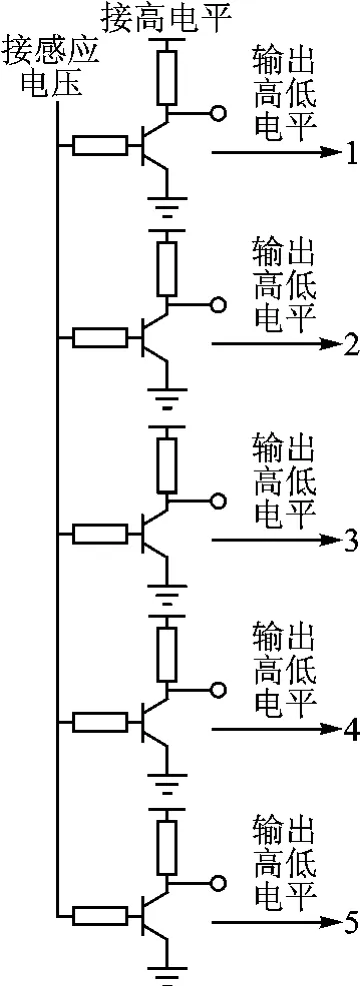

根据上述关系,在一个标签内部印制一排晶体管放大器,其物理实现如图1所示。为了简化分析和讨论,这里假设有5个放大器(现在工艺已可以比较容易集成成百上千个)。其中,每个与晶体管连接的匹配电阻阻值是不相同的,目的是让它们之间的导通电压互不相同。其导通电压根据感应电压进行设置,具体方法如下:

由于阅读器的识别范围一般在10 m以下,因此假设其范围是10 m,则可以进行实际工程测量,在0~1 m处其感应电压大约是多少,1~2 m处其感应电压是多少,以此类推,然后得到标签感应电压与阅读距离的大致关系,根据这些数据设置图1中的晶体管以及与其连接的电阻,使其导通电压分布在感应电压的范围之内。这样,当标签进入阅读器范围产生感应电压以后,由于感应电压在一部分晶体管的导通电压之内,这些晶体管就会导通,在晶体管的输出端就会得到根据距离阅读器远近不同而不同的高低电平(高电平为1,低电平为0)。由此就可以得到一串数字信号,不妨称其为感应电压指示串。对于产生的不同的高低电平,将产生不同的感应电压指示串。比如,如果晶体管3以下的晶体管导通,以上的是截止状态,则将输出11000。根据得到的指示串可以知道其距离阅读器的粗略的空间半径。

图1 RFID标签中的晶体管阵列

2.3 时序管理

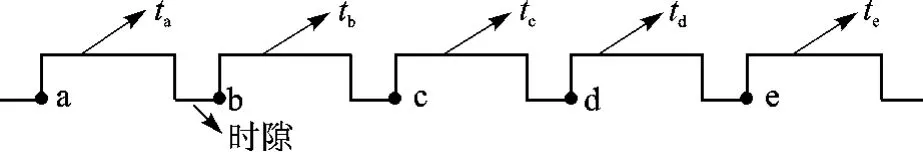

在ALOHA防碰撞算法中,标签是根据接收到的阅读器信号的Q值,设置随机延迟时间发送信号的。在此根据不同的感应电压指示串值,控制标签天线延迟不同的时间进行数据传送。由于标签发送1个ID所需要的时间极短,因此延迟时间之间的间隔可以非常短并且保证不会发生数据冲突。具体实现如图2所示。

图2 分组标签一帧时序构成

A组内的标签在ta内传输数据,B组内的标签从b点开始发送数据,在tb时间段内完成数据传输,然后C组标签再开始传输,以此类推。这样,阅读器在一帧内根据不同的时间确定分组轮片阅读不同的标签。

2.4 可行性分析

上述方案是否可行主要是考虑成本、技术和功率消耗问题。上述方案只是印制了数量不多的晶体管和电阻,与内部需要复杂的存储器、寄存器和能够执行一系列指令系统(中国国家质量监督检验检疫总局于2004年发表了中国EPC标准草案,其中的指令系统需要比较复杂的器件才能够实现)的硬件实现相比,其成本微乎其微,大批量生产中甚至可以忽略。技术方面只需要最基本的晶体管和电阻印刷,这类基本阻抗元件的能量消耗也不是问题。因此,该方案是可行的。

3 与其他算法的对比

3.1 具体实现

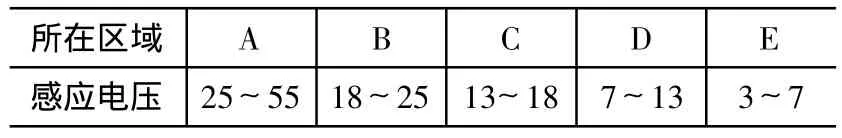

如图 3所示,假设阅读器的有效阅读半径是10 m,以阅读器为半径将其划为A 、B、C、D、E 五个区域,即每 2 m为一个分割单位。假设其感应电压如表1所列。

图3 阅读器感应范围内区域划分

表1 感应电压与所在区域的关系 mV

设置1、2、3、4、5晶体管的导通电压分别为30 mV 、20 mV、15 mV、10 mV 、5 mV 。当标签进入不同的区域后,其感应电压不同,则晶体管组产生的串组是不同的。如进入C区的标签,其产生的串组是11000,则天线根据这个序号进行适当的时间延迟。当然,延迟时间应该大于阅读器辨别1个标签所需要的时间。这样,位于不同区域的标签就可以认为分成了不同的组,它们在不同的时间段传输数据,相互之间互不影响(类似TDMA)。如果有200个标签,则被分成 5组,随机组个数设为 40、60、80、20。

3.2 效率对比

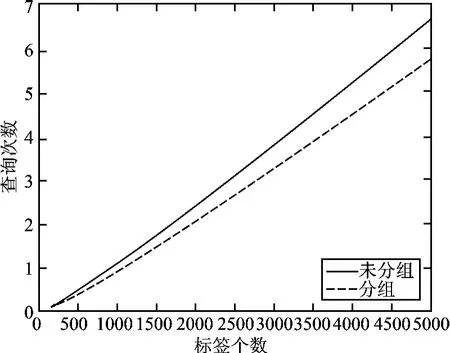

二进制搜索算法和动态搜索算法识别1个标签需要的平均查询次数为(log2n+1)次,则识别200个标签需要200×(log2200+1)=1 740次。如果用分组的方法,则所需次数为 40×(log240+1)+60×(log260+1)+80×(log280+1)+20×(log220+1)=252+414+584+106=1 356次。显然,在同样的算法下分组识别要优于不分组的识别。为了更形象地说明,在Matlab下仿真,分组比例和算法都保持不变,标签100~5 000个,如图4所示。

图4 分组与不分组的标签在同样算法下查询次数对比

可见,用分组的方法,无论标签多少,其效率都优于未分组的方法。当然,在实际中由于可以集成晶体管的数量众多,因此可以很容易分几十组至几百组,甚至更多,其查询次数会大大减少;在一般实际应用过程中,如果分组灵敏度足够高,甚至可以避免碰撞的发生,多标签的识别瞬间就可完成,阅读器和标签中也可以取消相关的防碰撞寄存器等复杂硬件。

结 语

人们对于防碰撞问题提出了多种算法,但很少将标签识别与标签的空间位置联系起来分析,并且相关的算法也需要增加标签的功能和指令,这需要更高的成本。本文的方法对于标签制作来说其成本增加极为微小,批量生产中甚至可以忽略,但是对于实际应用的意义却是相当巨大的。将位置关系与标签识别一起考虑,不但对于防碰撞识别有重要的意义,对于射频定位这一难题也有很大的帮助(如阅读器只根据标签的延迟发送时间就可知道其大致范围),而且又有利于解决多标签定位中的冲突。这相对于只是单一从防碰撞角度考虑而增加标签复杂度的方法来讲,应该更有优势。

[1]康东,石喜勤,李永鹏.射频识别核心技术与典型应用开发案例 [M].北京:人民邮电出版社,2008:55-59,170-185.

[2]廖承恩.微波技术基础[M].西安:西安电子科技大学出版社,1994,1-3.

[3]周晓光,王晓华,王伟.RFID系统实际、仿真与应用[M].北京:人民邮电出版社,2008:9-13,80-83

[4]Law C,Lee K,Siu K.Efficient memoryless protocol for tag identification[OL].[2009-08].http://web.mit.edu/kylee/www/papers/dialm00.pdf.

[5]芬肯泽.射频识别(RFID)技术——无线电感应的应答器和非接触IC卡的原理与应用[M].陈大才,译.北京:电子工业出版社,2001:140-143.

[6]刘佳,张有光.基于时隙的RFID防碰撞算法分析[J].电子技术应用,2007(5):93-102.