生物的纳米世界

■ 潘震泽

近年来,“基因”与“纳米”这两个词,不但是报章杂志最热门的科学报道题材,同时也是政府投资最巨的两个项目。有朋友将两者戏称为“蛋炒饭”,虽然此“基”非彼“鸡”,此“米”非彼“米”,但也颇为传神。

按一般的认知,基因属于生物学家研究的范畴,纳米则属于物理及工程的领域,但科学研究跨行跨界的,比比皆是,不足为奇。学物理的多有人涉足生理及分子生物的研究,学生物的人更是经常在微观的纳米世界遨游,这只怕是行外人不能想象得到的。

古典的生物学属于描述性的学问,无论形态、分类、生命史、生态等,多是记诵之学,比起数学、物理、化学等以计算为主的“硬”科学来,只能算是“软”科学。

生命现象究竟是以化学还是以物理解释为佳,科学史上曾有过激烈的争执,从而分成化学医学及物理医学两派。化学医学的祖师爷黑尔蒙特主张所有的生命都来自化学反应,像是消化、生长、发酵等;而物理医学的代表巴格利维则认为生命现象必须以楔子、天平、杠杆、弹簧以及所有其他的机械原理来解释。18世纪的英国医生汉特在演讲时发表过一番揶揄之词:“有些生理学家会说胃是个碾磨厂,有的说是个发酵槽,还有的会说是个炖肉锅;依我看来,胃既不是碾磨厂,也不是发酵槽,更不是炖肉锅。在座诸位,胃就是胃。”

物理医学与化学医学之争,当然早已告终,生命现象必须同时以物理及化学原理解释,已成公认的事实。然而,现在的生物教学,尤其是奠定基础的中学教育,却仍然少了这样的体认,非常可惜。对生物有兴趣的,物理、化学下的工夫不足,学理工的,又少了些生物学的知识,两者都有所欠缺。目前生物学里只有少数传统分支或许还可以置身事外,但真正尖端的研究绝对少不了物理与化学(还要加上数学)的帮助。数学、物理、化学底子越好的人,越能够有所创新及突破,否则也就只能做些补充或模仿的二流研究。

生物学进入真正科学的领域,量化是一项重要指标,这对于一向以描述、记诵为主的学子来说,一开始是不容易适应的。我在美国念研究所的头几年,听老师之间的交谈,对于他们随口可以说出细胞内外离子的强度、血中气体、葡萄糖及荷尔蒙的浓度,以及各种生物构造的规格数字时,我都只有茫然以对,既无概念,也无能力分辨对错;直到多年以后,才足以并驾齐驱。这份挫折感,遗留至今。

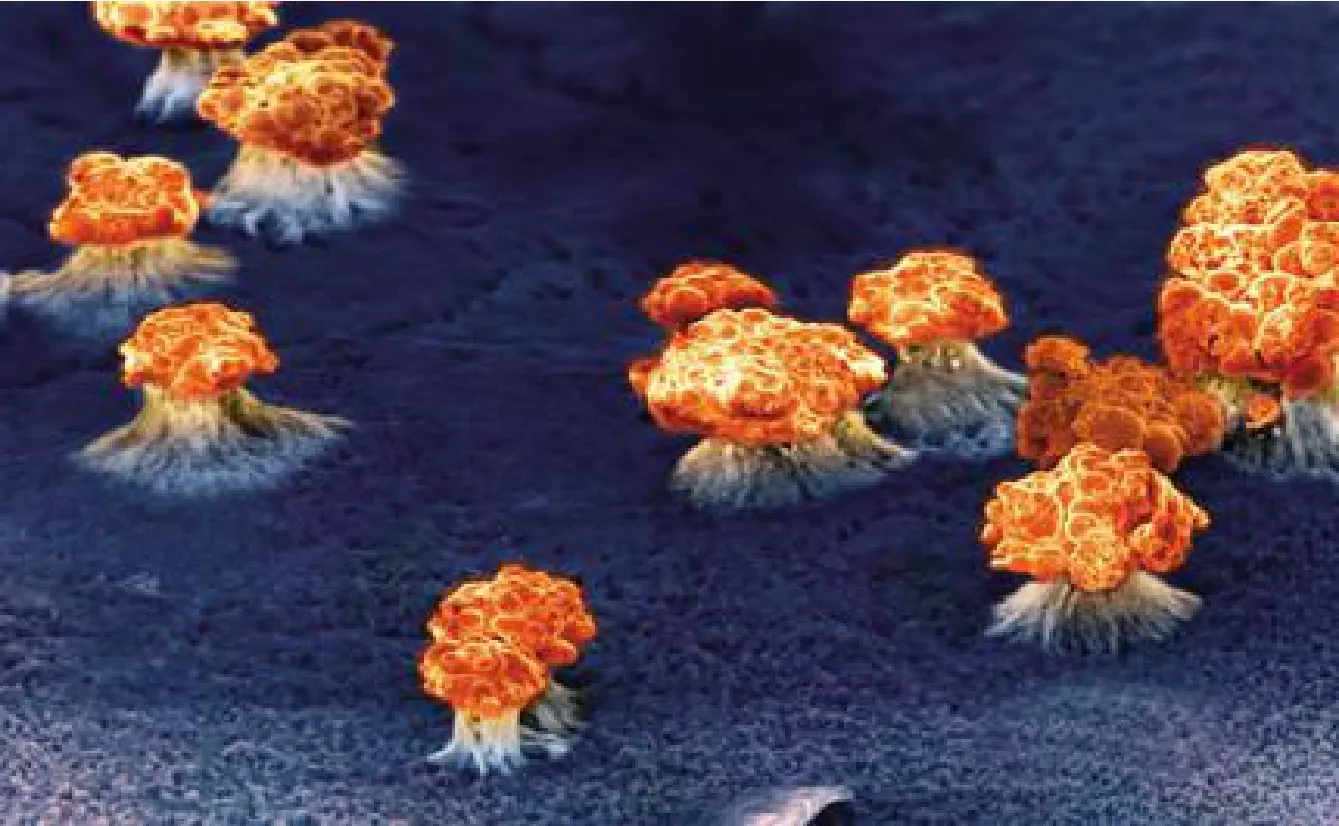

其实生命的现象,本在微乎其微处发生。人肉眼可分辨的极限在0.1毫米左右,只有在光学显微镜发明以后,将物品放大数百至上千倍,人类才看到了以微米为单位的细胞。至于细胞里头更小的胞器、细胞与细胞的间隙、比细胞还小的病毒,甚至蛋白质及核酸等组成细胞的分子,就落入了纳米的范畴,只有放大几十万倍的电子显微镜才可以观察得到。至于“毫”、“微”以及“纳”的量词,是以10-3往下递减,不单用在长度,也用在体积及重量的单位。

譬如血中的荷尔蒙,多是小分子的氨基酸、类固醇及蛋白质类,以浓度而言,都在每毫升几纳克,甚至皮克(“皮”比“纳”又再降一级)。有人形容其量之微,就好比将一茶匙的食盐溶在一个标准游泳池的水里一样。像这样低的浓度,早已超过任何以物理原理制作的天平所能计量的范围。40年前,有人想到了结合生物的抗原抗体反应与物理的放射性元素特质,而发明了放射免疫测定法,成功测得了血中荷尔蒙的浓度,也彻底改写了内分泌学。

如今纳米科技在生物医学的应用更多更广,以纳米规格制造的微型器械应用在疾病的检验、诊断和治疗上,潜力无穷。追根究底,生命的组成及反应本属于纳米的世界,如今与纳米科技结合,谁曰不宜?