英汉领属短语的共同认知基础

陈鸯芝,毛继光

(温州大学 外国语学院,浙江 温州 325035)

英汉领属短语的共同认知基础

陈鸯芝,毛继光

(温州大学 外国语学院,浙江 温州 325035)

对传统语法中对领属结构的认识提出质疑,进而从认知的角度分析对比汉语“NP1的NP2”与英语“NP1’s NP2”这两种领属短语。最后得出结论:英汉领属短语内部的语义关系虽然多种多样,但它们反映了人类共同的认知模式,即“参照点-目标”模型。其中参照点和目标的不对称性又受人的认知规律影响。而短语中间的领属形位“的”和POSS具有同一语法功能,即限定功能。

英语;NP1的NP2;领属形位;认知基础

一、英语NP1’s NP2的内部语义关系

对英语所有格NP1’s NP2中前后两个名词(名词短语)的语义关系,Poutsma[1]作了如下分类:①所有关系:my brother’s books,the earth’s crust.②来源关系:the pheasant’s nest,nature’s work.③主谓关系:Elizabeth’s reign,the horse’s breathing.④动宾关系:Gordon’s murder,their kingdom’s loss.⑤度量关系:an hour’s interval, a shilling’s worth.⑥同位关系:Tweed’s fair river,treason’s charge.这种分类方法受到了质疑,因为它并没有完全解释为什么像“’s”这样一个简单的词素可以表示这么多种语义关系。

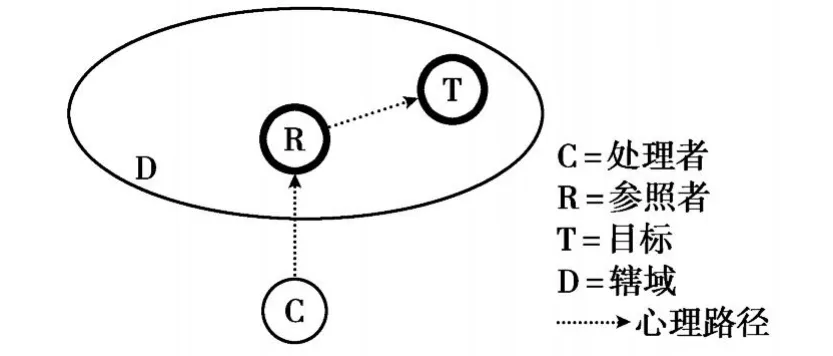

领属结构中的两个NP成分的语义关系相当多样和复杂,能不能得出一条能概括其间所有语义关系的规则呢?有一种说法是:NP1和NP2之间的语义关系可以是任何一种语义联系,这种观点虽然抽象得足以概括一切NP1和NP2语义现象,但它很难解释所有格中的语义不对称性,如:我们可以说 The girl’s neck,但不可以说 the neck’s girl;可以说the boy’s knife,但不能说the knife’s boy。Langacker[2]为此提出了“参照点-目标”认知模型(如图1)。在这个模型中,认知语言学家认为我们拥有一个基本的认知能力:语言处理者通过参照点达成对认知域内目标的心理接触。而NP1’s NP2结构体现了图1所描述的认知过程。这个模型基于一种人类共有的认知能力,即我们可以通过一个显著的或是熟悉的实体概念建立起对另外一个实体概念的心理接触。

图1 NP1’s NP2的认知模型(参照点-目标模型)

二、汉语NP1的NP2结构的内部语义关系

对于NP1的NP2结构中两个NP结构内部的语义关系特别是领属关系,中国学者也作了很多研究工作。黄国营[3]对NP1与NP2之间的关系作了较全面的归纳,认为二者之间有10种语义关系:领属、属性、材料、比喻、同一、相关、成数、施事、受事、举例。孔令达[4]对黄文的分类作了一些调整和补充,他把NP1与NP2之间的关系分为14类:领属、处所、范围、时间、相关、特征、属性、同一、质料、来源、比喻、工具、成数、举例。文贞惠[5]引进语用标准,运用“语义-语用”标准把NP1的NP2结构内部语义关系分为两大类:领有关系和属性关系。这两大类各自可以进行下位分类,各下位类型还可能往下区分从而建立有层次的“NP1的NP2”结构语义类别的关系网络。

由上面的概述我们可以看出,国内对汉语“NP1的NP2”结构内部语义关系的分析,还是太过繁复,只对语言表层语义进行了列举归纳。由于Langacker的“参照点-目标”模型是从人类共通的认知规律来解释语言现象的,所以笔者假设该模型也能为汉语短语层面的所有格结构“NP1的NP2”提供一个高度概括的解释。

三、英汉领属短语的共同认知基础

我们想要指称的事物是一个指称“目标”。从图1可以看出,要确定一个目标,也就是要建立与一个目标的心理联系,我们往往要通过一个参照点。如:

例1 伯父的打火机。

(4)当企业导师和学徒都努力工作时,通过企业考核可以获得更多的收益,此时收益分别为(1+α1)I-ε1和(1+β1)R -γ1,其中 α1(α1>α0>0)和 β1(β1>β0>0)分别是此时企业导师和学徒收益增加的比例。

(以“伯父”为参照体确定目标“打火机”。)

例2 the girl’s neck。

(以“姑娘”为参照体确定目标“脖子”。)

参照点的选择基于突显度,Langacker[6]指出参照点和目标(领有者和被领有者)之间的不对称关系是遵循一定的认知规律的:整体比部分突显;具体的事物比抽象的事物显眼;人具有最大的认知突显度。之后,Langacker[7]进一步将这种认知规律概括为:whole>part,concrete>abstract, human>animate>inanimate.如果两个NP在这方面是相等的话,两个NP成为所有者(参照点)的可能性是相等的,如the doctor’s lawyer和the lawyer’s doctor.

如果两个事物有整体和部分的关系,一般以整体为参照体,因为整体比部分显眼。例如茶壶和壶把儿。同类例子有:

例3 书桌的抽屉——抽屉的书桌

例4 老鼠的尾巴——尾巴的老鼠

这一点,完形心理学可以提供解释。“在人的感知中,事物属性和组成部分虽然有重要作用,但只有在整体感知中才起作用,因而才有意义。当部分按照一定的功能融于一体时,就形成了具有一定比例的整体,它的完形意象作为认知参照点易储存于人的大脑,所以,人们是以‘椅子’而不是以‘椅子腿’为基本范畴。完形感知在基本范畴中起重要作用,所以,人是从中间的基本层面认识世界的。”[8]在这里,中间的基本层面指的就是认知心理学中的“基本层次范畴”[9]。在人的心目中,世界不是由把儿、抽屉、尾巴等构成的,而是由茶壶、书桌、老鼠等构成的,后者属于基本层次范畴,把它们作为参照点来认识世界符合认知心理学规律。

具体的事物比抽象的事物要突显,人具有最大的认知突显度。比如“领有关系”,我们或许会认识并识别某个人,但对他的所有物并不一定熟悉,因为一个人可以有很多所有物,某个人的所有物存储在以这个人为参照点的认知域内。比如在“方太太的父亲”中,对于亲属词而言,其作用就是参照某一个人对具有某种社会关系或系谱关系的人进行定位。亲属词只有相对于某个人来说才有意义,如某个人不可能孤立地成为哥哥、父亲、继母等,他只有相对于某个参照个体才有存在的意义,所以亲属词必然是被领有者。而作为参照点的某人具有最大的认知突显度,是领有者。

西方一些学者证实了以上观点。如Brown[10]和 Taylor[11]分别对长达50页的书面叙事篇章中的名词短语和13 000字的语料库中出现的240个前置名词所有者的特征进行过研究,结果表明绝大多数的所有者倾向于:a.指示人类或与人类活动紧密相连的物体(如地理处所)。b.那些前文已经提到过的概念(通常是在同一个句子内或邻近的一个句子后)。只有少数所有者是抽象的物体。

但其他因素也能够影响到参照点的选择:

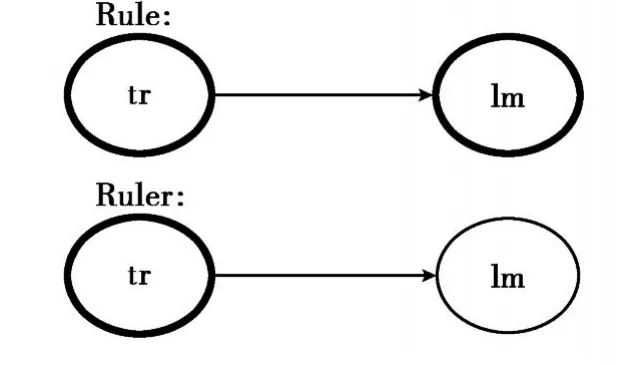

一是语义侧重的转移。The car’s owner,the hotel’s occupants,the country’s ruler都违反了human>inanimate(unhuman)这一认知规则,但它们也是有效的,因为 NP2是由动词(own, occupy,rule)转化而来的名词,作用是侧重该动词的射体(trajector)。为了明确指出某类或某个射体,该动词的界标(car,hotel,country)自然要被借助作为参照点。以rule为例,动词rule侧重整个过程,包括两个参与者和一个关系。如图2,粗体表示侧重。而由它演化而来的名词 ruler侧重的却是这一动作的发起者即射体。另一个参与者则作为界标,用来做参照点。因此这里的car, hotel,country虽然都不是生命体但由于语义侧重的转移而比作为生命体的owner,occupant, ruler更突显,继而更有可能被语言处理者选为参照点。

图2 rule和ruler

二是语境可及度。这里所指的语境分为两种:一种是情景语境,另一种是语言语境。关于情景语境:假设你在厨房灶台上发现一根老鼠尾巴,你可能会问Where the tail’s rat has gone?这里的“the tail’s rat”显然与whole>part相违背,但说话人所处的情景语境又使之合理化。关于语言语境:上文提到过的Brown和Taylor的研究结果中表明,那些前文已经提到过的概念更容易成为所有者。在这个意义上,“语言语境”这个概念又和信息结构相关联。如果两个NP在以上认知规律里地位相等的话,如the doctor和lawyer两者都是生命体,那么它们成为所有者(参照点)的可能性是相等的,既可以是the doctor’s lawyer,也可以是the lawyer’s doctor。但如果doctor在一个篇章里是已知信息的话,它通常更有可能被当作参照点,以指称还未知的lawyer,人们会选the doctor’s lawyer这种表达方法。Halliday[12]把已知信息定义为说话者假定听话者能从前文或情境中获取的信息。已知信息通常有两种:一是篇章里的主题,二是通过激活认知框架而获得人们关注的信息。也就是说一个篇章中的主题或与整个篇章概念处在同一认知框架中的NP更有可能成为参照点。如:

例5 那些事情给我留下了深刻的影响,它们的回忆带给我很多快乐。

例6 苦难的时代普遍地将不幸散给人们,母亲所得到的似乎是最厚实的一份。她今年已经73岁,这一连串悠悠的岁月中,却有近50年的生涯伴着绝望和哀痛[13]。

例7 More than 15 000 Ford workers were laid off last night…duty free perks,although the incentive,were not the dispute’s critical issue[14].

在例5中,“事情”和“回忆”都是抽象名词,有相同的可能性成为参照点,但在篇章中,“事情”在前半小句已被提到,成为已知信息,所以此处被用作参照点。例6的主题就是作者母亲的悲惨命运。因此“苦难”是篇章的主题,具有更高的突显度,与同样是抽象名词的“时代”相比,更有可能被用作参照点。例7中,dispute和critical issue是两个在脱离语境的条件下具有相同的认知突显度的抽象名词,因为全篇的主题围绕dispute,所以使得它具有更大的突显度。

四、汉语“的”和英语 POS S共同的认知语义功能

这里我们所说的 POSS,是 Taylor[15]提出表示英语所有格语素的统一简称。它在语音上实现为/ez/,/s/,/z/,或是零发音。拼法上,实现为“’s”或“’”。在表示领属关系的名词性偏正短语中,“的”和POSS有着同样的句法分布:都处于NP1与NP2之间。我们可以假设“的”和 POSS有着相同的语义功能。

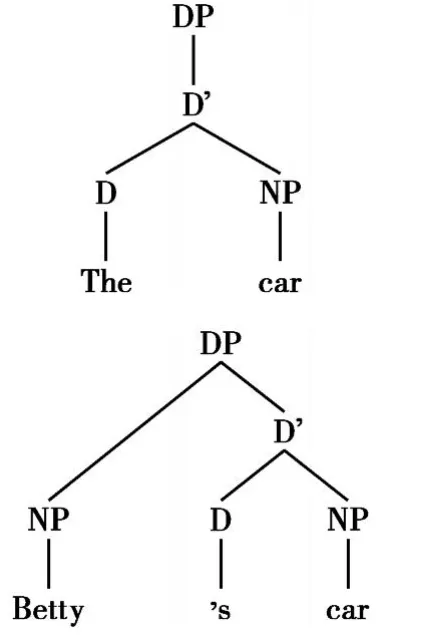

“NP1’s NP2”词组类,如John’s wife;the neighbor’s car可被概括为[X-POSS-Y],其中 X表示所有者(是一个名词短语NP),Y是被拥有者,POSS是所有格词素。X-POSS或NP-POSS是所有者短语,它是 Y的指定语。我们假定POSS是限定词,它的语法功能是:使语言处理者在(所有者)参照点的认知域里限定出某个或某类成员。感知者通过心理途径在认知域中选择一个较显著的参照点来寻找目标物。这种观点与以往的传统英语语法研究[16]和形式DP分析是一致的。在DP分析中,传统的名词短语被认为是一个限定短语(DP:determiner phrase)。DP以指定词为核心,N’是限定词的名词短语补语。以The car为例:

现在假设POSS是一个限定词,也就是整个领属短语的核心。像 Betty’s car这样的结构,Betty是整个DP的指定语。

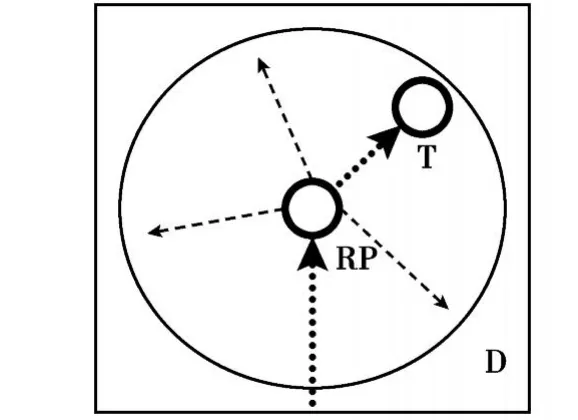

限定词是一种功能词,它在名词词组中对中心词起特指、类指以及表示数量等限定作用。所以 POSS的功能就是限定中心词,这种观点与langacker的“参照点-目标”模型相一致。如图3,POSS的认知语法功能是:使语言处理者能够在参照点(RP)的认知域(D)中限定出目标(T)。这种目标可以是对中心词的特指或类指。

图3 POSS(Langacker[6])

以Betty’s car为例。我们知道一个人(Betty)可以有很多所有物(hat,pencil,car, etc.),他的所有物存在于以他为参照点的认知域内,要想特指或类指出所有物,我们需要一个限定词,所以在Betty和car之间,我们使用了POSS。POSS的作用就是限定认知域中的成员。

对于汉语中“的”的语法功能,国内从认知角度进行探讨的有石毓智[17]和张敏[18]。石毓智根据“的”和量词在功能上的相似性以及在定语位置上的相互排斥性,归纳“的”的基本语法功能为:确立某个认知域的成员(一个或者多个)。其中,“认知域”被定义为由进入说话者的思维范围的一组个体所组成的集合。比如:

例8 a.好好衣服—好好的衣服—好好一件衣服

b.小小词典—小小的词典—小小一本词典在这里,“的”与数量词表现出相同的功能,都能够使不合法的结构合法化。据此可以推测,个体数量短语与所修饰的名词之间不能插“的”的原因来自于两者在功能上的相似性,因为如果共用就会产生赘余,所以互不相容。而张敏则认为领属结构如“张三的鼻子”和“洋人的鼻子”都表示限定关系。根据“张三”和“洋人”的不同,可将这种限定关系分为“单指限定”与“类指限定”。如果张敏的看法正确的话,则“限定”由“的”体现,“单指”与“类指”由指示语体现。

综合上述观点,本文认为“的”和POSS在认知语法中具有相同的语义功能:在(所有者)参照点的认知域里限定出某个或某类成员。

五、结 语

中外传统语法学家对英汉领属短语分别进行了归纳分析,但很少从语言结构的深层形成机制层面上来解释如此繁复的语法归类。本文试图用认知语言学中的“参照点-目标”模型来提供一个较为概括的解释。本文只指出了英汉两种领属短语的共同认知基础,并没有对两者在结构句式上存在的不同之处作出从实验认知心理学方面上的阐释。

[1] Poutsma.Grammar of Late Modern English,for the use of Continental,especially Dutch,students[M].Groningen: Noordhoff,1914:16.

[2] Langacker.Grammar and Conceptualization[M].New York:Mounton de Gruyter,1999:174.

[3] 黄国营.“的”字的句法语义功能[J].语言研究,1982 (1):101-129.

[4] 孔令达.“名1+名2”结构中名2省略的语义规则[J].安徽师范大学学报:人文社会科学版,1992(1):103-107.

[5] 文贞惠.N1的N2偏正结构中N1与N2之间语义关系的鉴定[J].语文研究,1999(3):22-27.

[6] Langacker.Foundations of CognitiveGrammar Vol.2: Descriptive Application [M]. Standford: Standford University Press,1991:171-172.

[7] Langacker.Cognitive Grammar:A Basic Introduction[M]. Oxford:Oxford University Press,2008:505.

[8] 赵艳芳.认知语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社,2001:64.

[9] Lakoff.Women,Fire and Dangerous Things:What Categorie Rreveal about the Mind[M].Chicago:University of Chicago Press,1987:46.

[10] Brown C.Topic continuity in written English[M]∥Givon, Talmy.Topic continuity in Discourse:A Quantitative Cross-Language Study.Amsterdam:Benjamins,1983:315-341.

[11] Taylor.The Possessive Genitive in English:A Discourse Perspective[J].South African Journal of Linguistics,1991 (9):59-63.

[12] Halliday.Language structure and language function[M]∥John. New Horizonsin Linguistics. Harmondsworth: Penguin Books Ltd.,1970:163.

[13] 柯灵.苏州拾梦记[M]∥金宏达.现代散文名作:韵.南京:江苏文艺出版社,2008:332.

[14] Osselton.Thematic Genitives[M]∥Nixon,Honey.An Historic Tongue:Studies in English Linguistics in Memoryof Barbara Strang.London:Routledge,1988:139.

[15] Taylor. Possessives in English[M].Oxford:Oxford University Press,1996:1.

[16] Quirk.A Comprehensive Grammar of the English Language [M].London:Longman,1985:326.

[17] 石毓智.论“的”的语法功能的同一性[J].世界汉语教学, 2000(1):16-27.

[18] 张敏.认知语言学与汉语名词短语[M].北京:中国社会科学出版社,1998:324-327.

Cognitive Basis of English-Chinese Possessive Construction

CHEN Yangzhi,MAO Jiguang

(School of Foreign Studies,Wenzhou University,Wenzhou 325035,China)

The traditional taxonomic approach to the possessive constructions in English(NP1’s NP2)and in Chinese(NP1的NP2)is questioned.They share a common cognitive basis,a“Reference point-Target”model,which is influenced by general cognitive principles and other linguistic factors.的 and POSS have the same grammatical function:to determine the target in the referent point’s cognitive dominion.

English;NP1’s NP2;possessive morpheme;cognitive basis

H 314

A

【责任编辑 刘晓鸥】

1008-9225(2010)02-0059-04

2009-10-14

陈鸯芝(1984-),女,浙江乐清人,温州大学硕士研究生。