李碧菁中美医疗“大使”

| 文 · 本刊记者 冯嘉雪 图 · 除署名外均由和睦家医疗集团提供

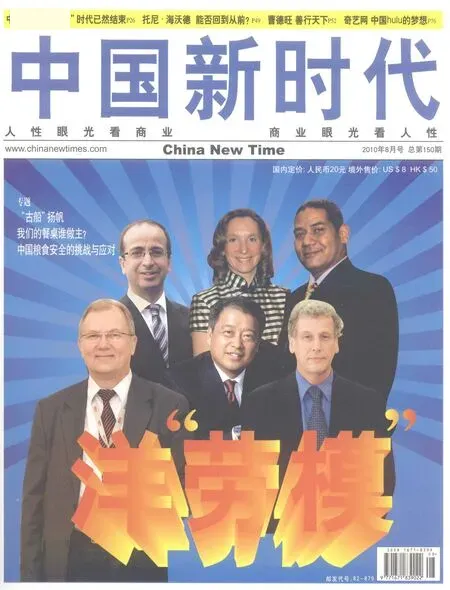

封面

李碧菁中美医疗“大使”

| 文 · 本刊记者 冯嘉雪 图 · 除署名外均由和睦家医疗集团提供

30年前,曾经有几个美国女孩儿在北京名噪一时,她们都是刚刚从美国毕业的大学生,因为爱上中国,只身来到北京开拓事业。她们的事迹一度让无数中国人对她们心生敬佩。然而随着时间的推移,她们中的大多数由于家庭等各种原因,最后还是回到了美国,但其中,却有一个女孩子留了下来,她就是李碧菁(Roberta Lipson)

1972年,刚刚在康奈尔上大一的李碧菁看到新闻报道:尼克松访华,中美交往的大门被重新打开。就是从那时起,李碧菁开始学习《东亚历史》,而她尤其对中国历史最感兴趣。

“那时候我对中国非常好奇,中国是一个在历史上那么有影响力的国家。如果重新开放,一定会发生很多很有意思的事情。”李碧菁对《中国新时代》说,虽然她也不知道会发生什么,但却对中国充满了向往。

1979年,在中国改革开放后的第一年,李碧菁终于如愿踏上了这片土地。从80年代在中国从事医疗设备的进出口业务,到90年代在北京开办第一家外资医院——和睦家医院,李碧菁在业内创造了众多的第一。

起初,李碧菁是将最先进的医疗器械和技术引入中国,后来,她又将西方先进的医院管理和服务理念带入中国。她对事业孜孜不倦的追求不仅得到了业内同行的认可,也得到了中美两国政府的赞许。

2002年10月1日,美国政府为了表彰她为中美贸易做出的卓越贡献,时任美国国务卿的鲍威尔在华盛顿亲自为李碧菁颁发了“国务卿奖”。2010年6月7日,北京市政府又授予她2009年度“长城友谊奖”。在10名获奖者中,李碧菁是唯一的女性,也是医疗行业的唯一代表。

谈及自己在中国创业的成功,李碧菁说外国人的身份在某种程度上帮到了她。“如果是一个中国女性,想在80年代的中国做成一些事情是很难的。虽然毛主席早就说了‘妇女能顶半边天’,但女性要在中国创业是非常难的。”李碧菁说,而正因为她是外国人,所以即使做了一些在当时看来是“不可思议”的事情,压力也会相对小一些。

当然,除了个人的努力,她还要感谢家庭的支持,由于自己的工作很忙,因此丈夫在培养孩子方面的贡献要比她大。同时,家里还有两个陪伴孩子成长的保姆。现在,这两个人也成了他们的家庭成员。

李碧菁的三个儿子现在分别是18岁、16岁和14岁,他们经常会问:妈妈,你什么时候退休啊?“不过到今天我也没能回答他们这个问题。”李碧菁说,有时候她也感到惊讶,自己留在中国的时间已经超过了30年!然而,她对中国的眷恋,对北京的喜爱却与日俱增。

30年,李碧菁在中国度过了人生中最美好的一段光阴,她在这里组建了家庭,成就了事业。而对于一个国家,30年却如同白驹过隙般短暂。“短短30年,中国无论是在社会、科学还是经济等各方面都实现了巨大飞跃。只有一个具备了巨大热情和美德的民族,才能实现这一切!”李碧菁对说,“这也是我爱上中国的原因。”

不可能的任务

1979年,李碧菁终于来到梦寐以求的中国。此时的她,已经在一家美国制药公司工作了两年。当跨国企业刚刚获批进入中国市场时,李碧菁就成为公司派出的第一个业务员。

来到北京后不久,李碧菁发现医疗设备进口是一个值得挖掘的市场。通过与中国化工进出口总公司的合作,李碧菁将美国先进的医疗设备源源不断地引入中国。那些年,李碧菁一个人几乎走遍了中国的大江南北,她拜访了众多医院,向他们讲解各种医疗设备的性能和操作方式。

好景不长,1981年,李碧菁所在的公司被收购。新东家对医疗设备的出口不感兴趣,决定取消相关业务。但李碧菁却不舍得离开中国。最后,她和公司的另一名同事决定成立一家新公司,起名为“美中互利”,继续经营原有业务。

由于工作的原因,李碧菁经常有机会接待中国的卫生部官员以及医院院长到美国做考察,虽然他们对美国先进的医疗条件和管理水平表示认可,但却表示要在中国实现这一切不太可能。李碧菁很惊讶:“我问他们为什么?”对方列举了很多经济和体制方面的原因,但李碧菁说:“不会的,总有一天,中国的医院也能做到!”那时的李碧菁没有想到,10年之后,她的话能成为现实。

尽管在北京安家落户,也渐渐习惯了做一个北京人,但每到生孩子时,李碧菁还是选择回到美国。不仅是她,当时很多在京工作的外国人都不愿意到中国医院看病,一方面是语言的问题,另一方面他们也对国内的医疗服务不放心。

李碧菁渐渐意识到,仅仅把国外先进的医疗设备引入中国是不够的,还要将国外的医疗管理和服务理念也引进中国。但在80年代的中国,想要开办民营医院并非易事,更何况是一家外资医院。直到一件小事的发生,才让李碧菁下定决心,彻底改变一切。

1989年冬天的一个傍晚,李碧菁陪一个中国朋友到医院生产。在那家知名妇产医院里,只有两个护士在值班,面对疼痛难忍的产妇,她们根本无暇顾及。产妇被送进产房后,李碧菁也只能和众多家属站在灯光昏暗的走廊里焦急地等待,凌晨2点过去了,也没有一个护士出来和他们讲明情况……

进入90年代,中国政府开始允许外资在中国开办医院,但要求外资持股比例不得超过90%。李碧菁觉得是时候行动了。从1991起,她开始在北京寻找合作伙伴。最终,中国医学科学院同意与美中互利合作。

仅仅是寻找合作伙伴这一件事,就用了她3年的时间。不过,更难的事情还在后面。“虽然国家有政策,但很多领导却在态度上并不认可。他们觉得中国怎么可能诞生一家赢利性的医疗机构呢!”李碧菁说,从1994年起,他们就开始游说卫生部的领导,但对方觉得他们的想法近乎异想天开。

不过,聪明的李碧菁还是找到了说服政府的突破口:“我告诉他们,外资医院的开办将有利于北京良好投资环境的打造,吸引更多的优秀外籍人士留在中国。”这一说法果然奏效。同时,在中国医学科学院领导的帮助下,经过3年的沟通,李碧菁终于在1996年获得了相关的批文。

1997年底,和睦家医院终于在北京将台路建成。1998 年6月,美国总统克林顿访华期间,和睦家医院正式开业,彼时的美国商务部长威廉•戴立亲自前来为其剪彩。

走进和睦家医院的人都会感到惊讶,因为这里根本不像医院,更像是一家舒适的酒店。洁净的大堂摆放着舒适的沙发,点缀着漂亮的鲜花和绿色植物,大堂一角坐落着咖啡店。同时,由于采用了层流式空调,整个医院内部毫无消毒药水的气味,这无形中也减少了病人和家属的心理压力。

“我们要让人们的观念有所转变。”李碧菁说,以前在中国老百姓的印象中,民营医院就是那种开在小胡同里,治疗性病的小医院,口碑非常差。“我们要让大家看到,民营医院也可以是优质的综合医院!”

和睦家模式

和睦家医院的目标服务对象定位为在华的外籍人士以及中国的高端人群,然而开业不久,和睦家医院就迎来了一位来自山东的远客。

那是一个已经怀孕7个多月的准妈妈,之前曾有一个孩子因早产而不幸夭折,当她从报纸上看到和睦家医院开业的消息,就立即坐上火车来到北京。起初,工作人员担心她不了解和睦家医院和公立医院的区别,难以负担相关的费用,没想到她早已准备好了满满一书包的现金。住进和睦家医院后,尽管她再度早产,孩子的身体也很虚弱,但在医生和护士的精心照看下,一个多月后,母子都顺利地出院了。

如今,在北京和睦家医院一楼走廊的墙壁上,贴满了来自世界各国的新生婴儿与父母的合影。他们的肤色不同,但每个人脸上都洋溢着幸福的微笑。

事实上,妇产科正是和睦家医院最有名的一个科室。开业之初,他们就引入了美国的“一体化病房”模式,孕妇从住院、待产、分娩到恢复以及母婴同室,都是在一个房间。而在国内的医院,孕妇则要在不同环节辗转于各个病房。“我们的工作都是围绕孕妇展开的,要让她们感到自己像女皇一样。”李碧菁说。

不仅仅是对孕妇,所有在和睦家就诊的病人都会得到贴心的服务。例如,他们在医院的入口设立专人引导病人候诊。同时,他们还在每个楼层设有全开放式的服务台,方便患者与员工交流。

当然,每天要接待大量来自不同国家患者的和睦家医院也注意到了语言的问题。“根据今年6月的统计,在北京和睦家就诊的病人来自118个不同的国家和地区,其中很多病人完全不懂中文。”李碧菁说,不过不用担心,医院“患者服务部”的工作人员可以提供英、日、法、西班牙、阿拉伯等多种语言帮助。如果患者需要,患者服务部的工作人员会全程陪同整个就诊过程。

像患者一样,和睦家医院的医生们也来自于世界各国。目前,医院的外籍和中国医生的比例是1:1。这些拥有不同教育和文化背景的医生在加入和睦家医院之前,医疗理念也各不相同。“因此,如何让他们在共同的标准下工作,并形成一个团队,是一个很大的挑战。”李碧菁说,为了实现“统一”,他们从一开始就按照国际医疗卫生机构认证联合委员会的JCI标准要求所有医生。2005年,北京和睦家医院也获得了JCI国际认证。

同时,和睦家还引入了在西方发达国家普遍实行的全科医生制度。这是一种以个人为中心、家庭为单位、社区为范围的连续性、综合性及协调性的医疗保健服务。每个来到和睦家的患者,都要先接受全科医生的初步诊断和治疗,如有必要的话,全科医生会根据患者的情况进一步推荐专科医生。这样患者可以避免盲目就医,从一开始就能得到专业的治疗服务。

此外,李碧菁还最早将“个性化医疗”的概念带入中国。实际上,这种“个性化医疗”就相当于为每个人配备一个私人医生。每名医生会长期全面关注“患者”的健康并提供医疗咨询和服务,包括疾病预防和定期体检提示,甚至还能帮助他们改掉不良的生活方式。而一旦有病情发生,私人医生还会帮助患者介绍合适的专科医生,并成为治疗团队中的一员。

“由于和患者建立了长期的服务关系,私人医生能让患者长期保持健康的状态。”李碧菁说,“我们不希望患者在生病之后才就医,而应该将疾病预防做到前面。”

和睦家卓越的医疗水平、以人为本的服务理念很快就得到了患者的认可。开业两年后,年门诊量就达到3.7万人次,并实现了盈亏平衡。

体制和理念的差异,也使和睦家形成了与公立医院截然不同的盈利模式。在目前公立医院的收入中,药品收入的比例超过了50%,而在和睦家则不到10%。“和睦家的主要收入来自于医疗服务。”李碧菁说,他们将“服务”看为工作中最有价值的部分。

“我们所有的服务都是围绕病人展开的。”李碧菁说,因此在选择医生时,除了应具备高超的医术以及双语能力,还要认同和睦家的理念。“我们希望他具备高尚的品德,在他心目中最高尚的事情应该是帮助人,而不仅仅是为了挣钱。”

希望的种子

如今,和睦家已经在北京建立了1家医院、3个诊所和一个癌症治疗中心,这些分布在商业区、使馆区和别墅区的医疗机构,能提供包括肿瘤治疗在内的多种治疗以及移民体检等各种医疗服务。

同时,和睦家还建立了团体会员制,为公司、使馆、国际学校、酒店等商业团体的员工及家属提供全面的医疗保健服务。团体会员的会员卡可在北京、上海、广州的和睦家医院及诊所同时使用,并享受一定的折扣。自1997年建院后,已有近700家跨国公司、中国企业以及外国驻华机构与和睦家建立了医疗合作关系,其会员数量已超过6万人。

和睦家的成功,也引得众多城市主动找上门,邀请他们到当地开办医院。2005年,和睦家首次落户上海长宁区,之后又在闵行区开办了一家诊所。不久,他们还将在浦东再开办一家国际医院。在广州,和睦家已于2008年开了第一家诊所,广州的和睦家医院则在筹建之中。同时,天津的和睦家也进入设计阶段,预计将在2011年初投入运营。此外,由于和睦家拥有国际先进的医疗管理理念,还在无锡受委托管理一家诊所。李碧菁说,在未来的几年中,和睦家希望将他们优质的医疗服务延伸到南京、成都、青岛、海南等城市。

除了通过开办医院、接受托管、举行讲座等方式输出和睦家的医疗服务理念,作为一个深入中国医疗行业多年的女性,李碧菁深知,由于经济条件的限制,很多中国人依然不能得到及时、有效的医疗救治。

而作为三个孩子的母亲,李碧菁也格外关注中国孩子的医疗救助问题。2001年,李碧菁在美国注册成立了和睦家儿童医疗基金会,它也是和睦家医疗集团旗下的爱心慈善机构。

每年,和睦家都会将年收入的1% 捐助给和睦家儿童医疗基金会,作为对中国贫困儿童及孤儿的医疗救治费用,免费为他们提供高质医疗服务。对于那些需要额外治疗的儿童,基金会也会安排他们到不同城市甚至国外的医院就诊。自从这个慈善捐赠项目启动后,和睦家已为数千名儿童提供了医疗服务。

除了医疗服务项目,基金会还根据需要建立了多个专项项目。例如,“崔德杰项目”。2006年,基金会通过募捐筹集到一笔充足的特殊基金,为患白血病的儿童——崔德杰提供医疗服务以及教育机会。在他的治疗结束后,基金会就将剩余资金用于救助有类似情况的孩子,特别是那些患白血病,器官移植等严重疾病,同时家庭又无力支付的儿童。

同时,和睦家儿童医疗基金会还会为一些因病需要大量筹集资金的孩子建立基金。2009年,北京和睦家接诊了一位叫潘怡帆的小女孩,她患有肺动脉高压。负责诊断的斯蒂文·亚历山大医生认为,移植新肺是唯一的方法,并建议他们到德克萨斯儿童医院就诊。为了帮助潘怡帆筹集高额的医疗费用,2009年12月14日,和睦家儿童医疗基金会设立了“怡帆基金”。目前,潘怡帆已顺利完成肺部移植手术。

事实上,和睦家儿童医疗基金会经常遇到各种儿童特需病例,他们也总是尽最大努力帮助每个病童募集资金或治疗疾病。2010年7月,李碧菁女士得知一位被美国夫妇领养多年的中国女孩柳志琼患上了白血病,为了给孩子寻找匹配的骨髓,女孩的母亲雪莉回到中国。通过和睦家儿童医疗基金会,李碧菁帮助雪莉联系有关医疗机构,并为柳志琼募集了医疗善款。这也是基金会第一次救助美国的小患者。

李碧菁的行为也影响着儿子,这个暑假,她的二儿子一直陪伴在雪莉的身边,为她做翻译。由于柳志琼是壮族人,因此他们和广西红十字顺利接洽后,已于7月5日前往广西寻找骨髓。

“我为儿子的行为感到自豪!”李碧菁说,她的大儿子也曾在玉树地震时参与过救助工作。看到孩子们像她一样,成为一个懂得爱、珍惜生命的人,她感到无比幸福。

每年,和睦家都会将年收入的1%捐助给和睦家儿童医疗基金会,作为对中国贫困儿童及孤儿的医疗救治费用,免费为他们提供高质医疗服务