涠西南凹陷L1段油藏特征及规律统计分析

赵 楠 ,蒋利平 ,李 茂 ,张 辉 ,李 华

(中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057)

涠西南凹陷L1段油藏特征及规律统计分析

赵 楠 ,蒋利平 ,李 茂 ,张 辉 ,李 华

(中海石油(中国)有限公司湛江分公司,广东湛江 524057)

涠西南凹陷L1段以断块和岩性油藏为主,不同区域、不同深度油藏特征差异明显,且油水关系复杂。对L1段56个具有独立油水系统的油藏进行统计分析,结果显示L1段油藏特征具有较好的统计规律。原油物性统计表明:地下原油黏度与地面原油物性之间具有较好的相关性,由此建立的黏度预测公式,可以用于L1段地下原油黏度预测;产能研究表明:L1段产能主要受沉积微相、孔隙度、渗透率、原油黏度以及井筒温度的直接或间接影响,不同因素与产能之间的回归关系较好,可以用于指导今后L1段未测试探井的产能预测工作。

涠西南凹陷;油藏特征;统计分析;预测

Abstract:Fault-block and lithologic reservoirs dominate the L1 segment in Weixi’nan depression and have significant different reservoir characteristics and extremely complex water-oil relationships in different domain and different depth.A statistical analysis of 56 reservoirs in L1 segment with separate oil-water systems shows good statistical laws.The statistical data of oil properties shows that there is a better correlation between underground oil viscosity and ground oil properties,and based on it,an empirical formula is obtained which can be used for viscosity prediction of L1 member.Productivity research indicates that sedimentary microfacies,porosity,permeability,oil viscosity and well bore temperature can directly or indirectly affect productivity of L1 segment,and regression relations between different factors and productivity are better which can be used for predicting productivity.

Key words:Weixi’nan depression;reservoir properties;statistical analysis;prediction

近年来海上新发现的含油气构造油藏探井、评价井数量少[1],获取基础资料成本高,开发前期研究中经常面临钻井、取心、测试等基础资料不足的问题。南海西部海域经过30多年的油气勘探取得了巨大成效,已评价的L1油藏取得了丰富的基础资料,且代表性较强,有效统计总结了56个具有独立系统的油藏,建立了区域的统计规律。在缺乏基础资料的情况下,参考或类比相似背景下的区域油藏统计规律,可以弥补基础资料的不足,以期为本区域今后油藏开发前期研究提供参考依据。

1 温压系统分布规律

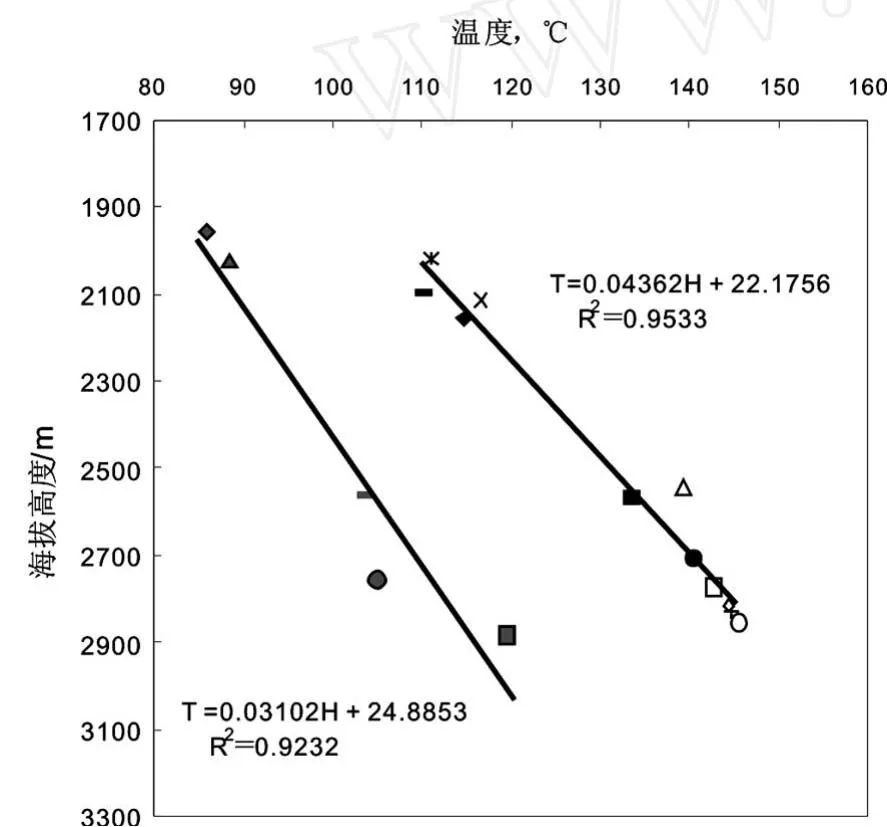

应用各井DST测试获得有效温度点,作涠西南凹陷L1段地层温度分布图(图1)。图中可以看出L1段地层呈现出两套不同的温度系统,一是正常温度系统,地温梯度为3.10℃/100 m;二是地温梯度略高,为4.36℃/100 m。一般来说,油气藏的静温主要受地壳温度的控制,而不受埋深、储层岩性以及所含流体性质的影响,由于地壳温度受到构造断裂运动及其岩浆活动的影响,因此地温梯度有所不同。涠西南凹陷L1段异常高温地带主要位于南部斜坡带,其起主控作用的3号断层断距大、延伸长、长期活动剧烈,受涠西南凹陷低凸起的影响,导致异常高温储层的形成。

图1 涠西南凹陷L1段地层温度分布图Fig.1 Formation temperature distribution of L1 Member in Weixi’nan depression

涠西南凹陷L1段多口井在各油、气、水层进行了MDT压力测试以及DST测试,获得多个有效压力点。从地层压力分布图(图2)上可以看出既有个别储层为异常高压地层,也有正常压力系统。通过水线方程确定出油水界面,可以看出流一段并不具有统一油水界面而是形成多套油气水系统,这一点符合涠西南凹陷的区域性认识,即表现出大构造背景下的复杂断块油气藏特征。

2 原油性质分析及规律研究

2.1 原油非均质性

原油黏度大小是原油物性好坏的重要量纲,黏度的大小反映原油物性的变化,因此黏度分布的非均质是原油非均质的直接体现。按照张一伟等人的分类,可将原油根据平面非均质参数的变化分为三类[2]:(1)弱非均质性:C<0.5;F1为1~1.5;F2为<3;(2)中等非均质性:C为0.5~1;F1为1.5~3;F2为3~10;(3)强非均质性:C>1;F1>3;F2>10。其中:C为变异系数,样品标准偏差与黏度平均值的比值;F1为突进系数,最大原油黏度值与黏度平均值的比值;F2为级差,最大原油黏度值与最小黏度值的比值。

图2 涠西南凹陷L1段地层压力分布图Fig.2 Formation pressure distribution of L1 Member in Weixi’nan depression

涠西南凹陷L1段平面上原油非均质参数为:C=0.94,F1=1.69,F2=19.70,表现出较强的非均质性;纵向上不同油田不同油组原油并不具有明显的差异性,例W11-1N油田L1段Ⅰ至Ⅳ油组原油非均质参数为:C=0.78,F1=3.18,F2=5.22。

2.2 原油黏度规律统计及预测

2.2.1 地面脱气原油黏度

一般情况下,原油的比重越小,所含轻组分越多,黏度也越小,反之亦然,但原油的种类不同,含有的族组成不同,相同比重的原油的黏度也是有差别的。图3给出了涠西南凹陷L1段地面脱气原油密度与地面脱气原油黏度之间的关系图,从图中可以看出二者具有较好的指数回归关系,可以用于地面脱气原油黏度的定性预测。

2.2.2 地层原油黏度

作为油藏工作者更多的是关心原油地下黏度值,海上 PVT取样成本昂贵且风险较大,很难保证每口井都进行取样以及样品的合格性。而面对类似L1段这样流体及地层非均质性都比较强烈的储层,很难做出恰当类比。这就需要根据已有资料建立地下原油黏度预测公式。

图3 涠西南凹陷L1段地面脱气原油密度与黏度关系Fig.3 Relationship betweenρandμfor stock-tank oil of L1 Member in Weixi’nan depression

地面条件、地层条件下的原油黏度值之所以不同,主要受原油的化学组成中胶质与沥青含量以及地层与地面条件下的温度、溶解气油比(体积系数)、压力等的差异影响。地面原油物性是在特定条件下所测得的物理参数,这些参数与地层条件下的原油物理性质存在着内在的联系和规律性。曾有研究[3]按照μ0=f(T,Boi,μoa,ρoa,φ)的函数关系对辽河油区原油物性进行统计分析得出相应的经验公式,其中φ表示原油胶质、沥青质的含量。但是在涠西南凹陷L1段实际研究过程中发现,L1段多为中轻质高凝油,沥青质含量低(1.20%~3.59%),平均2.06%,硅胶质含量低(4.02%~17.21%),平均9.18%,而含蜡量高(6.65%~20.70%),平均含蜡量可达16.43%,其对黏度的贡献不容忽略,在黏度预测时应该进行综合考虑。因此引入参数φ=f[A(蜡),B(胶质),C(沥青质),D(硫),考虑不同权重的影响,对L1段目前已评价油田原油物性进行统计分析研究,结果显示相关性良好。采用如下形式的相关公式:

式中:μo为地层原油黏度 ,mPa·s;μod为油层温度下地面脱气原油黏度,mPa·s;ρod为地面脱气油密度,g/cm3;T为地层温度,℃;Boi为地层原油体积系数;A,B,C,D分别为原油蜡、胶质、沥青质、硫含量,%。

通过公式计算得到的黏度值与实测黏度值对应关系见图4,可以看出二者偏差不大,该公式可以用于涠西南凹陷L1段地下原油黏度的预测。

图4 涠西南凹陷L1段地层黏度实测值与计算值关系Fig.4 Relationship between computed and measured viscosity values of L1 Member in Weixi’nan depression

3 产能特征及影响因素分析

3.1 产能特征

受沉积及成岩等因素的影响,L1段储层物性变化大,如渗透率从4.8×10-3μm2到1 783.4×10-3μm2均有分布;储层埋深跨度大,从1 679 m到3 150 m之间均有分布,因此L1段产能分布比较广,既有高产区,也有低产区,比采油指数(J0)在0.05~1.0 m3/(MPa·d·m)之间占 45.4%,在 1.0~2.0 m3/(MPa·d·m)之间占 27.3%,>2.0 m3/(MPa·d·m)占27.3%。具有中低产能的储层占据了绝大多数,因此认清中低产储层产能特征是L1段目前及未来产能评价核心内容之一。

对于油井产能的研究,大量集中于考虑不同因素的基于传统渗流力学、达西(非达西)理论、变形介质渗流理论等的理论模型的推导以及经验公式的建立[4-6]。但是由于海上油田资料较少以及各种认识不清的相关性,使得在实际应用中不仅模型的某些参数确定困难,同时计算结果与实际相差较大。在这里统计分析了L1段产能的主要影响因素,为进一步建立产能预测方法提供了必要依据。

3.2 影响因素分析

3.2.1 沉积环境

曾有人统计研究验证[7],沉积微相对单井产能具有一定的控制作用。一般而言,储层沉积相带控制着储层的岩性,并与成岩作用共同控制着储层的物性及非均质性,而储层岩性、物性及非均质性又控制着储层产能状况。L1段为湖盆萎缩时期的沉积,沉积中心位于涠西南凹陷北部,本区主要发育滨浅湖相沉积,局部发育三角洲和浊积扇。图5列出了L1段几种典型沉积微相下储层的产能分布。从图中可以看出,L1段高产储层主要分布在水下分流河道沉积环境中,其余沉积微相多为中低产能储层。

图5 涠西南凹陷L1段产能与沉积微相关系Fig.5 Relationship between productivity and sedimentary microfacies of L1 Member in Weixi’nan depression

沉积微相对产能的影响,主要是通过其对物性的影响而起作用。L1段水下分流河道储层物性较好,河口砂坝、席状砂、远砂坝微相次之,蚀积、湖泥微相储层物性最差。其中水下分流河道粗砂岩、中粗砂岩储层物性最好,孔隙度多大于20%,渗透率多大于100×10-3μm2。对于蚀积、湖泥微相,多以极细砂岩、细砂岩为主,孔隙度低于20%,渗透率多低于50×10-3μm2。当然沉积微相仅是影响产能的一个因素,在同一沉积微相下,岩性及成岩作用的不同也是引起储层产能上差别的一个因素,图5表明同为水下分流河道微相,不同油藏产能还是具有一定的差异性。

3.2.2 孔隙度与渗透率

孔隙度反映岩石的地下孔隙体积,通常孔隙度大的油层孔隙发育,岩石比面相对减少,相应地减少了岩石表面对原油的吸附力,所以孔隙度越大产能越高;渗透率为某一流体通过多孔介质的一种能力,这种能力越大,则在消耗单位能量的情况下通过的流体也越多,因此在其他参数大致相同的条件下,油藏储层渗透率越大,产能越高。对L1段测井解释获得的渗透率分布与产能数据加以统计分析,建立产能与渗透率的对应关系式,可以看出渗透率和产能之间并不存在单一的直线关系而呈现乘幂关系式的特征(图6)。同时考虑孔隙度与渗透率的双重作用,建立产能、孔隙度、渗透率三者之间关系的半对数图版如图7,回归关系良好,绝大多数点落于交点线上且成递增趋势,可以作为利用静态资料评价和预测油气储层产能的量化图版。

图6 涠西南凹陷L1段产能与渗透率关系Fig.6 Relationship between permeability and productivity of L1 Member in Weixi’nan depression

图7 涠西南凹陷L1段产能与孔隙度、渗透率关系Fig.7 Relationship between porosity,permeability and productivity of L1 Member in Weixi’nan depression

3.2.3 流度

有学者对我国一部分低渗透油田流度与油井产量的关系进行研究发现[8],随着油藏流度的增加,油井的产能也有逐渐增加的趋势,并提出根据流度将低渗透油藏划分为3类:一类油藏流度大于30×10-3μm2/mPa·s,二类油藏流度为 1×10-3μm2/mPa·s~30 ×10-3μm2/mPa·s,三类油藏流度小于1×10-3μm2/mPa·s。流度充分考虑了流体性质的影响因素,按照流度分类,可使渗透率大于50×10-3μm2的油藏进入低流度油藏的行列,可以更准确地描述L1段个别中渗中黏度油藏的产能特征。结合区域资料从两方面分析了流度与产能的关系,一是以地下黏度为出发点,二是从地面黏度角度进行分析。图8给出了比采油指数与 K测井/μ50℃、比采油指数与 K测井/μ地下的对应关系图,均表现为乘幂关系式的特征,即随流度的增大,比采油指数呈增大的趋势且比采油指数与 K测井/μ地下的相关性反而较差,这主要是由于测试时产能受到了井筒温度的影响,由地面产量求出的比采油指数并不能完全代表地下产能。

图8 涠西南凹陷L1段产能与流度关系Fig.8 Relationship between fluidity and productivity of L1 Member in Weixi’nan depression

3.2.4 井筒温度

井筒温度一般不会影响原油地下的产能,但是其对地面原油产量却有很大的影响,这一特征对于L1段高凝油油藏而言非常典型。L1段在测试时出现了井筒温度低于原油凝固点的情况。当井筒温度低于析蜡温度时,由于原油中蜡晶的析出,流体呈黏塑性,黏度将随剪切速率的增大而降低,表现为具有黏塑性的流体,原油开始流动具有启动压力梯度,当驱动压力梯度低于启动压力梯度时则原油难以流动。析蜡对产能具有强烈的副作用,如W6-9-1井 ESP2测试过程中的欠载停泵状况(图9):测试过程中起测试管柱,发现两根单根被凝固原油堵死;后启动泵开井,井口及地面管线又被堵塞;求产过程中,产量突然从90 m3/d下降到31.2 m3/d,电泵工作正常,说明地层供油能力没有问题,而井口压力明显下降,主要是管柱上部结蜡引起产量下降。

图9 W6-9-1井ESP2井口压力随时间变化曲线Fig.9 Time dependent SWHP of ESP2 test for W6-9-1 well

图10给出了涠西南凹陷L1段产油量以及气油比随井口温度的变化规律。统计结果发现当测试井井口温度低于凝固点或倾点时,产量测试出现异常特征。分析其主要原因:(1)产能高油藏,采用小油嘴生产,产量较小,井口温度低,管柱上部结蜡,产量不真实;(2)产能低油藏,即使采用大压差生产,产量也偏低,若产量低于50 m3/d,井口温度低,管柱下部都结蜡,产量不真实;(3)当井口温度低于35℃,测试气油比几乎为0,仅产少量、微量气,也证明产量不真实。因此本区域油藏测试有必要采取保温措施,适当的流量与井筒温度才是获取真实可靠产能资料的保证。

图10 涠西南凹陷L1段井口温度对产能的影响Fig.10 The effects of WHT on productivity of L1 Member in Weixi’nan depression

4 结论

(1)涠西南凹陷L1段油藏具有多套油水压力系统,统计符合区域规律认识,呈现出多套温压系统,其异常高温的形成主要与涠西南凹陷低凸起相关。

(2)L1段储层地下原油黏度与地面原油物性具有较好的相关性,建立相应经验公式计算结果与实测值误差相差不大,可以用于地下原油黏度预测。

(3)L1段产能主要受沉积微相、孔隙度、流度以及井筒温度等相关因素控制,不同因素与产能之间的相应关系较好,可以用于指导今后L1段未测试探井的产能预测工作,弥补基础资料的不足。

[1]彭文绪,周心怀,彭刚,等.渤海海域油气藏特征统计分析[J].中国海上油气,2008,20(1):18-21.

[2]张一伟,方朝亮,熊琦华,等.枣园油田孔一、孔二段流体性质分布及地球化学模型[J].石油学报,1994,15(增刊):141-148.

[3]苏继红,易斌,史继忠.确定地层原油黏度的经验方法[J].石油勘探与开发,1999,26(5):53-55.

[4]杨满平,任宝生,贾玉梅.低流度油藏分类及开发特征研究[J].特种油气藏,2006,13(4):48-50.

[5]陈明强,蒲春生.变形介质低渗透油井真实产能与压力特征分析[J].西安石油大学学报(自然科学版),2006,21(2):18-22.

[6]Yizhu Liao,Lee W J.New solutions for wells with finite conductivity fractures including wellbore storage and fracture-face skin[C].SPE26912,1993,221-242.

[7]何顺利,郑祥克,魏俊之.沉积微相对单井产能的控制作用[J].石油勘探与开发,2002,29(4):72-73.

[8]何岩峰,吴晓东,韩增军.低渗透油藏油井产能预测新方法[J].中国石油大学学报(自然科学版)2007,31(5):69-73.

Reservoir characteristics and statistical analysis of L1 segment in Weixi’nan Depression

Zhao Nan,Jiang Liping,Li Mao,Zhang Hui,Li Hua

(Zhanjiang Research Institute of CNOOC Ltd.,Zhanjiang524057)

TE122.3

A

10.3969/j.issn.1008-2336.2010.04.070

1008-2336(2010)04-0070-06

2010-05-18;改回日期:2010-06-12

赵楠,女,1983年生,助理工程师,2009年毕业于中国石油大学(华东)油气田开发工程专业,现从事油气田开发研究工作。E-mail:zhaonan@cnooc.com.cn。