城市道路景观设计

李 翔

(广州市市政设计研究院,广东广州 510060)

0 前言

随着我国城市建设不断发展,人民物质水平的提高,对精神层面的要求也越来越高。城市的景观也逐渐成为城市规划建设需要考虑的重要方面之一。而道路作为城市的交通要道或者生活街坊,是人们重要的城市公共空间之一,道路的景观也成为了城市形象的重要体现。

影响城市道路景观的主要因素可分类为:道路空间的划分、道路本体及附属物、路侧环境。下面围绕这三个因素进行较为详细的阐述。

1 道路空间的划分

道路的平面和纵断面线型、道路的宽度以及横断面组成、道路宽度与路侧建筑高度之比、立交、高架桥等构筑物是构成道路空间轮廓的要素,也是设计出比例协调、舒适、连续的道路的先决条件。对一般城市道路来说,道路的平纵线形都会比较平直,所以在本文中不详细论述。

1.1 道路的宽度以及横断面组成

对道路空间影响最大的是道路的宽度和横断面组成。一般来说道路越宽,尺度越大,给人的感官宽度也越宽,容易产生空旷、枯燥乏味的感觉,驾驶者的车速也会越快。但是采用不同的横断面组成,会产生不同的空间效果。限制行车路面的宽度或者分开路面,就是技巧之一。人行道、非机动车道以及行车道间的绿色空间可以有效减少感官宽度。下面以60 m的横断面布置为例,都是双向10车道的布置,由于采用了不同的中央分隔带或侧绿化带划分,从横断面1到横断面3(见图1~图3),行车道的感官宽度逐渐变小,道路的空间趋于合理美观。

广州环市东路,主车道为双向四车道,辅道也为双向四车道,种植在侧绿化带以及人行道上的绿树成荫,基本覆盖了整个道路横断面(见图4)。

从天桥上看广州白云大道,主车道为双向六车道,辅道为双向四车道,中央绿化带和侧绿化带上采用了立体绿化种植,已形成对道路的空间分隔(见图 5)。

1.2 道路宽度与路侧建筑高度之比

道路宽度W与路侧建筑物高度H之比是道路空间开放感和围合感的重要指标。尤其在欧洲的老城区,狭长街道与宽阔广场有机的结合,使人能充分体验到变化丰富的道路空间感觉。

从美学的角度上考虑,W/H=1~2对于较宽的道路是最理想的空间构成,此时路侧建筑的外轮廓线是非常重要的决定因素;如果W/H>3,道路空间会显得很宽阔,此时需要用中央绿化带或侧绿化带等对空间进行细分;如果W/H<1,对于生活性街道来说容易给人一种亲切的感觉,但对于较宽的道路来说反而容易产生压抑感,可通过控制路侧建筑的红线退缩距离,在道路与建筑间设置绿化来消除高层建筑对道路产生的压抑感。

不过按照目前国内的建设程序,通常在城市规划阶段就已经对道路的宽度与周边的用地性质进行了规定。所以进行道路设计时,很难再有机会考虑到路侧建筑的高度是否协调。

1.3 立交、高架桥等构筑物

在拥挤的城市中,为了有效利用土地,解决交通问题,常建造立交、高架桥、隧道等构筑物。

由于高架的建设费用相对隧道较低,目前城市中多数采用高架桥的形式建造城市快速通道,但是高架桥会分隔街区、遮挡日光,桥下容易产生压迫感的灰暗空间,与周围环境不协调,所以对城市景观的影响很大。

例如广州的人民路高架,22年前建成,尽管对缓解交通压力功不可没,但它对自然景观的破坏、居民生活的影响,甚至使两侧传统商业区逐渐没落,见图6。

所以,在进行高架桥建设时,尤其需要注意景观方面的考虑,尽量减少对环境的不良影响。高架桥下方的较容易产生压迫感的灰暗空间,所以高架桥的底高也应尽可能提高,使桥底采光良好,做成开放、明亮的空间;避免只满足净空要求,导致下方道路的阴暗。

除此之外,道路的宽度以及高架桥的高度比例也值得注意。高架桥两侧与建筑的距离如果在高架桥底高的比大于2时,可以消除压迫感,而当这个比例不大于1时,压迫感就会非常明显。

此外,可以采用在高架桥两侧设置花槽、引道挡土墙种植攀爬植物(见图7)、采用合适的颜色涂装的方法对高架桥进行美化,而对桥墩的棱角进行曲面处理、在高架桥板的两侧加上横向的线带,都可以使高架桥从视觉上变得更纤细和轻巧,鱼腹梁就是一个较好的例子(见图8)。

2 道路本体和附属物

对于大部分人来说,通常是眼睛看到的道路的组成部分才是最可识别的。例如某种较特别的树木、新颖的路灯照明、不一样的人行道铺装、装饰性的护栏和侧石、平石等,这些都是道路的组成部分,并容易给人留下深刻的印象。

2.1 道路本体

道路本体主要包括路面、人行道铺装、绿化、侧平石等。

(1)路面与人行道铺装

城市道路的一般路面为水泥路面(白色路面)和沥青路面(黑色路面),高等级的道路更多采用沥青路面。近年来一些城市的非机动车道也采用了彩色沥青路面,与机动车道以及人行道进行了较明显空间的划分,也使道路的色彩更加丰富、美观,见图9。不管采用哪种路面,只要维持完整无破损、整洁,就可以给人赏心悦目的视觉效果。

值得注意的是,道路在开挖或破损后的维修应保持原有路面的风格,避免在路面上形成类似“补丁”似的效果,尤其是在彩色沥青路面上,也应采用同样色调的彩色沥青修补。

人行道应采用容易自洁净的铺装,避免汇积灰尘,同时应选择朴素、耐脏的颜色,如青、暗红。一些人行道地砖为了防滑而设计成较浅凹凸不平的表面,这种地砖在新铺设时或许视觉效果不错,但长久使用后,雨水会带着灰尘汇积在凹陷的位置,形成难以清洗的污垢,见图10。

铺装的图案除了常见的各种几何形状外,可以设计出一些较为活泼有趣的图案,或者具有当地特色的图案(见图11、图12)。

(2)绿化

宽度大于5 m的绿化带可采用乔、灌木、地被多层次搭配的自然式种植方式,见图13。宽度2.5~5 m的绿化带可采用上层木采用双排乔木品字种植,下层木种植花灌木作饰脚的种植方式,见图14。宽度1.5~2.5 m绿化带的可采用上层木种植单排小乔木,下层木配置花灌木的方式,见图15。宽度小于1.5 m的绿化带可采用种植灌木和地被,见图16。

面积较大的渠化岛可选择姿态优美的乔木为主景,第二层适当搭配地被。在车辆转弯视线内不种植高于0.8 m的花灌木,见图17。

在树种的选择上,它的花或果实不应在某个季节大量掉落在人行道或车行道上,使路面被人踩车碾后产生不宜清扫的污渍。

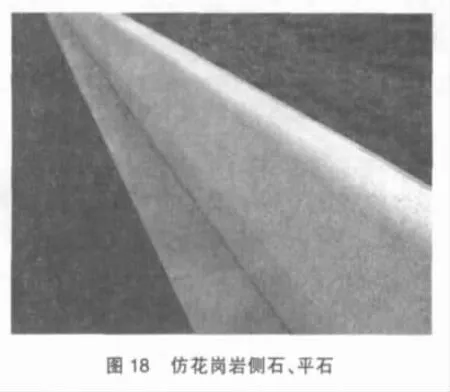

(3)侧石与平石

目前大部分道路使用的侧平石均为水泥混凝土侧石、平石,在一些对景观要求较高的道路,可采用仿花岗岩的侧石、平石,这种侧石、平石在色彩和材质上,都给人更佳的视觉效果,见图18。

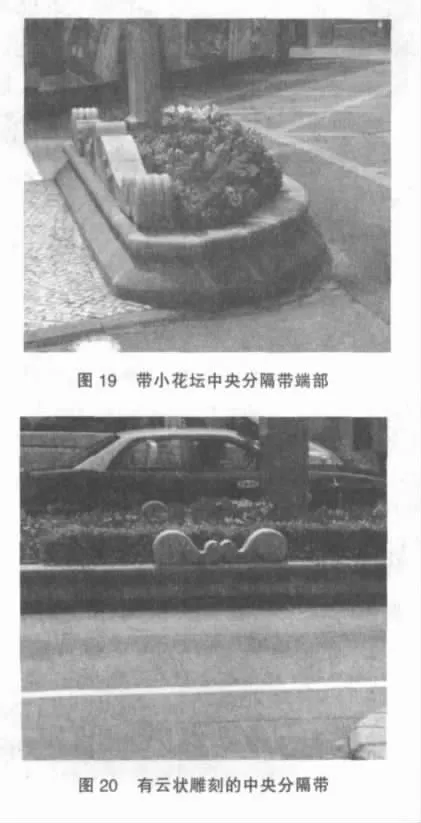

侧平石的设计除了材质外,还可在形状上进行美化,如具有特色的侧石、平石与花草绿化结合,给人以美好深刻的印象,见图19、图20。

(4)天桥

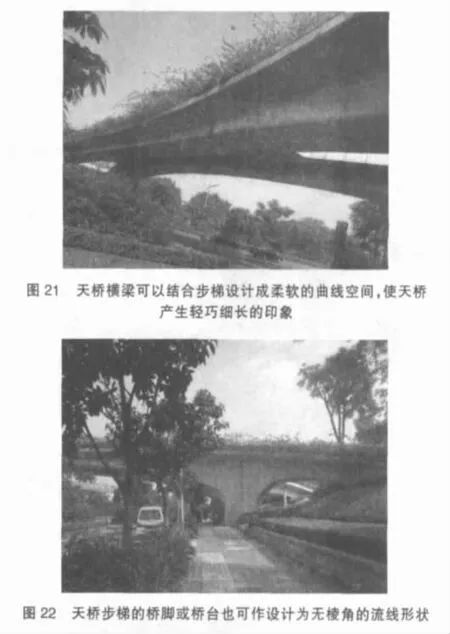

天桥作为横在主要道路上方的人行设施,各种天桥的美观得体、桥型的差异、色彩的变换,与环境的协调搭配,对道路景观的效果有很大影响。因此它的整体形状和细节部分的设计都有必要从景观方面进行考虑,在结构合理,施工方便的前提下,应尽量使桥型美观大方,多样化。

首先应针对所处的环境,设计与环境协调的形式。用地条件好的投资允许的情况下,可以在天桥的外观造型、结构形式上进行精细化设计,营造精品天桥,甚至可成为路段的标志性构筑物,成为地区的象征,如广州白云大道上国际会议中心边的天桥,见图21~图24。如果沿路建筑密集,用地紧张,或者投资少的情况下,天桥应与附近的建筑有统一的设计,可建造外形简约、干净明朗、轻巧实用的天桥,避免粗壮的桥墩、笨重的横梁,见图25、图 26。

在道路上看天桥时最显眼的是横梁的侧面和下面,侧面包括横梁和栏杆,可对这些方面进行适当绿化装饰和的淡色涂装,从视觉上减少天桥的横梁高度;避免形成较高的横梁笨重地横压在道路的上方给人压抑的感觉。天桥不但应满足桥下净高要求,在条件允许的情况下,天桥的底高应适当提高,在横梁高度相同的情况下,会显得天桥更纤细。

2.2 道路附属物

附属物主要有路灯、交通标志标线、公交站、休息凳椅、垃圾桶、街角小公园。道路附属物小品、街景等细部设计的处理以及修饰,对最终给人的道路感觉具有重要的作用。

道路的附属物应该根据路侧环境以及路宽综合考虑布置。如果路侧建筑红线距离道路较远,又是商业区或居住区,那么休息凳椅、街角小公园的设置既使行人得到休息,也可以美化道路。

一般来说,如果人行道较窄时,容易产生一种压迫感。此时,应尽可能减少设置的各种附属物,如栏杆、灯柱、标志、休息凳椅、公交站、广告牌等,这些不仅妨碍了步行的空间,也容易使道路的景观显得杂乱(见图27)。

此时可以采用多种标识,同置一杆的方法,针对以往人行道上各种牌杆林立、杂乱无章的状况,引入共杆设计,将包括路灯、路牌在内的各种标牌标志统一有序设置,尽量地减少人行道上所竖立的牌杆(见图28)。

3 路侧环境

3.1 路侧建筑

一般来说,仅由道路设施来形成城市道路景观的情况很少,大多数情况是由道路两侧的建筑物构成的景观。形式优美的橱窗展示,夜晚霓虹灯闪烁的商店,修剪整齐的小区绿篱等都是道路景观的组成内容。然而,路侧建筑景观多数情况下与道路建设分属市政领域和建筑领域,因而不可能仅从道路设计的角度单方面做出规定。

要形成良好的道路建筑景观,一般来说都希望能对建筑的形态进行控制,但这种做法通常会受到用地的影响,还会限制建筑的自由度,完全实现的可能性不大,但不久前,广州市规划局公布的《白云新城城市设计》中就对建筑物的形体、高度和天际线等进行了严格的控制,这对区域内的道路景观形成提供了良好的环境。

通过用地规划,使一定区域内建筑的用途较为一致,建筑物的风格和氛围等就容易协调。.建筑的用途、高度,建筑立面色彩和材料的统一,往往能给人整齐的感觉,例如上海的外滩,虽然路边的建筑虽不是出自同一位设计师,也并非建于同一时期,然而它们的建筑色调却基本统一,整体轮廓线处理协调,所以无论是极目远眺或是徜徉其间,都能感受到一种刚健雄浑、雍容华贵的气势。

对具有历史、文化资源的地区,应考虑结合地方特色进行设计,如广州的六二三路的人行道就和路侧建筑结合在一起,设置成为具有西关特色骑楼(见图29)。

无论路侧的建筑是什么,都应使路侧的空间显得通透,而不是封闭。例如广州越秀区的太和岗路,路宽约13 m,路的一侧是黄花岗公园,另一侧是比较旧的住宅楼群,但道路的两侧都用围墙围起,本来就不宽的路更给人一种狭小、压迫的感觉。

路侧尽量少用围墙,在不得已使用围墙或挡土墙时,也可采用设计使其给人的感觉淡化。如果将路侧单位的围墙统一改为铸铁围栏,使路侧单位尤其是公园等的绿化得到视觉的共享,道路的空间得到延伸(见图30)。上海的四平路、翔殷路等路在前几年改造时就采用过这样的措施。也可以采用将墙面图案化或绿化遮挡的措施改善路侧环境。昆明春城路的围墙浮雕以及民航路驼峰航线浮雕,体现当地民族的特色和历史文化主题,经过的人留下深刻的印象。而仅在清水混凝土墙面上用简单的笔画勾勒当地特色的图案、或一些抽象图案也可以取得良好的效果(见图31)。

3.2 滨水、临山或靠近当地的有名景点

像水体、山岳或者当地有名的景点等地形,是确定地域的重要要素,如果能充分运用到道路景观中,那么对创造道路景观的个性是很有利的,应考虑在视觉上引入道路中,使驾驶员和行人都在交通的同时得到愉悦的享受。

把河水引入道路的景观时,应该注意到水质和水量应能达到一定的标准,还应考虑道路与水面的视线贯通,让人可以看到水面,因此在道路横断面上应考虑水域有一定的宽度以及控制水面与道路标高的落差,条件允许的话,设置水边的人行道、亲水台阶等,可以形成滨水的景观区域。例如上海的黄浦江外滩、广州的珠江两岸、武汉的东湖路和沿江大道、杭州西湖边的葛岭路等都是风景极佳的城市道路。

但并非必须在著名的大江大湖边设计道路时才需考虑滨水景观,实际上,无论是宽大的交通性主干道还是较小的生活性街道,如果在道路的一侧有水域(湖、河或涌)的话,都可以给道路的空间带来一种开放和舒适的感觉。值得注意的是,现在由于城市水质的恶化,以及道路宽度的不足,很多道路都把河涌改为暗渠,这对道路的景观非常可惜。如果在修建道路的同时,对路侧河涌也进行整治,结合起来进行景观设计,就可以提供更优美行车环境,例如广州亚运城同时进行市政道路的修建以及流经亚运城的三条河涌的整治和景观设计,跨涌桥的桥型、河涌边的建筑也考虑了江南水乡风格,以形成一种和谐的景观(见图32)。

一般城市都较少有山,此时山应成为附近道路景观设计的重要元素。山侧道路的平面和纵断面线形可以结合山体的起伏设计为曲线,增加通透感和视觉诱导感,随着在道路上的移动,路侧山体景观产生丰富的变化(见图33)。

若能使道路尤其是弯道上的前进方向对着附近标志性景点如山峰、古塔、电视塔、著名建筑等,可以给人美好的感受。例如在2008年被拆除的素有“亚洲第一弯”之称的上海延安路高架外滩下匝道,虽然从交通以及城市规划上说它的设计是一个败笔,但在景观上却处理得相当成功。这个转弯的下匝道是欣赏外滩景区精华的绝佳角度,当车行在延安东路高架上时,忽然一个左转,视野豁然开朗,左边是金色的外滩万国建筑博览群,右边是东方明珠、金茂大厦等陆家嘴中央商务区楼群,甚至使途经的车辆由于要欣赏美景,不约而同地会放慢速度,造成高架道路一定程度的拥堵(见图 34)。

4 结语

“宏观决定成败,细节成就品质”,道路的景观设计也是这样。从宏观来说,如果道路的规划与周围环境、土地用途能互相协调,道路空间的划分比例得体、连续,道路景观设计就算是成功了一大半,道路容易给人带来舒适宜人的感觉;而城市道路的本体、附属物的设计属于道路景观的细节,细节部分设计好了,道路才会让人留下良好且深刻的印象。这两个方面都配合好,道路景观的设计才会取得完美的结果。

而且道路景观除了与道路设计,还需要与城市规划、路侧建筑建设、道路市政管理的配合,才能共同营造和保持美好的景观。

[1]广州市市政工程设计研究院.汉溪大道施工图设计[Z].2009.

[2]广州市市政工程设计研究院.亚运城市政道路工程施工图设计[Z].2009.

[3]广州市市政工程设计研究院.白云大道等五项大修工程勘察设计投标[Z].2008.

[4][日]土木学会.道路景观设计[M].中国建筑工业出版社,2005.