“开天辟地的大事变”

——纪念中国共产党成立90周年专题系列讲座之一

文/沙健孙

“开天辟地的大事变”

——纪念中国共产党成立90周年专题系列讲座之一

文/沙健孙

中国共产党自1921年创始以来,已经走过了将近90年的光荣的斗争道路。

毛泽东说过:“中国产生了共产党,这是开天辟地的大事变。”(《毛泽东选集》第4卷第1514页)自从有了中国共产党,中国人民的斗争就展现出崭新的面貌,就有了通向胜利的保证了。

中国共产党在1921年的成立,不是偶然的。

中国共产党的创建是近代中国革命发展的客观要求

从1840年鸦片战争到1919年五四运动前的近80年时间里,中国人民为了反对外国帝国主义的侵略和本国封建主义的压迫,曾经进行过英勇顽强、不屈不挠的斗争,这些斗争虽然具有重要的意义,但是由于没有一个坚强的领导核心,归根到底还是失败了。

近代中国的历史表明:“既要革命,就要有一个革命党。没有一个革命的党,没有一个按照马克思列宁主义的革命理论和革命风格建立起来的革命党,就不可能领导工人阶级和广大人民群众战胜帝国主义及其走狗。”(《毛泽东选集》第4卷第1357页)

在中国共产党出世以前,在中国革命中起领导作用的是国民党。

国民党的前身是1905年成立的中国同盟会。同盟会是当时的资产阶级、小资产阶级和一部分反清士绅的联合战线的组织,以孙中山为代表的资产阶级革命民主派在其中起着主导的作用。它曾经发动和组织了推翻清王朝的辛亥革命。辛亥革命以后,同盟会内部发生剧烈的分化。“革命军兴,革命党消”,一时成为流行的说法。由于同盟会纲领的革命水准本来就不高,反对满族统治者和建立共和国是它的成员之间团结和统一的主要基础。当清王朝被推翻、“民国”宣告成立,许多人就以为“革命成功”了。原先的革命党人,一些人高升(他们成了新的官僚、政客、军阀或者资本家),一些人退隐,一些人落荒而逃。而许多原先“反对革命之人,均变成赞成革命之人”,他们纷纷涌入这个组织,企图假革命之名以营私。它的领袖孙中山及其忠实的追随者仍然坚持民主主义的立场,但孙本人也一度认为,今日“民族、民权两主义俱达到,唯民生主义尚未着手”,当前的急务在于发展实业。他曾接受袁世凯给他的全国铁路总办的头衔,准备“十年不预政治”,以在野之身,“于十年之中,筑二十万里之线”。它的重要活动家宋教仁认为,中国实行政党政治、议会政治的时期到来了。他将同盟会与统一共和党等四个政团合并,于1912年8月成立国民党。他力图通过竞选使国民党在国会中取得多数议席,而后组织责任内阁。多数议席也果真争取到了。但责任内阁还没有来得及组织起来,宋教仁本人就被刺杀。随后,国会也被袁世凯所控制。在这种情况下,孙中山等奋起发动反袁的二次革命,但不久即遭到失败。他总结革命失败的原因,认为“非袁氏兵力之强,乃同党人心之涣”。为了恢复同盟会的革命精神,他于1914年7月在日本创立中华革命党,政治上“以扫除专制政治,建设完全民国为目的”,组织上“屏斥官僚”、“淘汰假革命党”。由于提不出能够广泛动员群众的纲领(它所提“护法”的口号对群众并没有多少吸引力),由于采取要求党员宣誓“服从党魁命令”并打手模这类落后的组织方法等等,参加这个党的人员寥寥无几。它没有能够成为群众性的党,没有能够在中国的政治生活中发生重大的影响。由于在斗争中无所作为,这个党很快就解体了。蔡和森在《中国共产党史的发展(1926年)》一文中回顾五四时期的情况时说过:五四运动时,整个说来,国民党是站在群众运动之外的。北京上海的学生虽派代表找过国民党,它的领导人“竟以无力参加拒绝”。这个趋势很可以说明国民党已“不能领导革命了,客观的革命势力发展已超过他的主观力量了”。“一个革命的政党在革命的高潮中完全不能领导,可能他快要死亡了。故此次运动中一般新领袖对于国民党均不满意”。这些事实表明,成立新的革命政党来领导中国人民的斗争,已经成为近代中国社会发展和革命发展的客观要求。

中国共产党正是适应近代中国社会发展和革命发展的这种客观要求而创建的。

中国共产党是马克思列宁主义与中国工人运动相结合的产物

马克思主义认为,工人阶级政党是“工人运动和社会主义的结合”。1900年,列宁在《我们运动的迫切任务》一文中,以这一命题立论,阐明了工人阶级政党建立和发展的道路。随后,他在《怎么办?》这部著作中,进一步对这个问题作出了系统而深刻的论证。

中国共产党作为工人阶级的政党,正是马克思列宁主义与中国工人运动相结合的产物。它在1921年的成立,是由于当时的中国已经具备了建立工人阶级政党的历史条件。

首先,是工人阶级的成长、壮大,为建党奠定了阶级基础。

中国共产党是工人阶级的政党,它的产生应当以中国工人阶级的成长和中国工人运动的发展为前提,这是不言自明的。

《共产党宣言》在1848年发表以来,以马克思主义为指导的工人阶级政党在欧美许多资本主义国家先后成立。但是,在半殖民地半封建的中国,由于资本主义极不发展,工人阶级力量过于微弱,直至20世纪初,还没有成立这样的党。1911年11月,江亢虎组织过中国社会党,并在一些地方发展组织。这个党虽然以信奉社会主义自我标榜,同时却又主张通过教育和自上而下实现民主政治的办法来达到社会主义的目的,它所走的并不是马克思主义的革命道路。而到了1913年,江亢虎更屈服于袁世凯的压力,宣布将该党解散了。1912年3月,上海一报纸曾刊登过“中国共产党”征求党员的启事。但这个党是不是存在过就是一个问题,因为此后人们并没有见到它的任何活动。很明显,在当时,由于中国工人阶级还过于弱小,建立共产党的阶级基础并不具备。

到了五四时期,情况就不同了。在1914至1918年的第一次世界大战期间,由于西方主要的帝国主义国家忙于在欧洲战场上厮杀,暂时放松了对中国的经济侵略,中国的民族资本主义经济得到了比较迅速的发展,工人阶级的力量也随之进一步成长起来。在1919年五四运动前夕,据有的专家估算,近代产业工人已经达到260万人。在五四运动中,工人阶级开始作为一支独立的政治力量登上历史舞台,成为推动这场斗争胜利发展的主力军。

这说明,到20世纪20年代初期,成立工人阶级政党的阶级基础,已经基本上具备了。

其次,是十月革命以后马克思列宁主义在中国的传播,为建党提供了思想条件。

工人阶级的成长和工人运动的发展,还只是使建立工人阶级政党具备了必要条件,而不是具备了充足条件。工人阶级有各种组织,如工会、合作社、妇女团体等,这类组织有许多在党成立之前就已经有了。党与这些工人群众组织的区别在于:它是工人阶级的先进的觉悟的阶层,是工人阶级的先锋队。它应当通晓社会发展和革命发展的规律,了解工人运动和人民斗争的条件、进程和结果,据此制定出正确的纲领、路线和策略,领导本阶级和人民群众去进行改造旧世界、建设新世界的胜利的战斗。而要能够做到这一点,关键在于这个党必须以科学社会主义的理论作为指导思想。

科学社会主义是工人阶级的理论体系,但它不可能从自发的工人运动中产生出来。只有在把科学社会主义理论灌输到工人运动中去,并使两者结合起来的时候,工人阶级中才有可能产生出理解了旧社会制度的本质、理解了社会阶级的剥削关系、理解了本阶级历史使命的先进分子;在这样的条件下,才有可能创建作为工人阶级先锋队的党。所以,马克思主义在中国的传播,是建立共产党所不可缺少的思想条件。

在一个相当长的时间里,中国的先进分子曾经努力向西方学习,企图仿照欧美的榜样,在中国建立一个资产阶级的共和国。但是,由于这种努力在实践中不断碰壁,他们中的一些人开始对资本主义的建国方案持某种程度的怀疑和保留的态度了。

1917年俄国爆发的十月社会主义革命,对推动中国的先进分子把自己的目光从西方转向东方、从资产阶级民主主义转向社会主义,起过十分重要的作用。十月革命昭示人们,资本主义制度并不是永恒的,无产阶级和其他劳动群众一旦觉醒起来、组织起来,完全可以依靠自身的力量创造出维护绝大多数人利益的崭新的社会制度。同时,十月革命由于发生在其国情与中国相同(封建压迫严重)或近似(经济文化落后)的俄国,而对中国的先进分子具有特殊的吸引力。他们感到,既然学习西方的努力已经遭到失败,而中国的国情又“皆与俄国相近”,中国为什么不应当转而向俄国学习呢?他们感到,中国人“须有(与俄国)同类的精神,即使用革命的社会主义”。十月革命确实使陷于彷徨和苦闷之中的中国先进分子,看到了民族解放的新希望。

这样,在十月革命以后、五四运动前后的中国思想界,就产生了一批赞成俄国十月社会主义革命、具有初步共产主义思想的知识分子。社会主义开始在中国形成为一股有相当影响的思想潮流。他们中的一些人,经过对各种社会主义思潮的比较、推求,开始在马克思主义的旗帜下集合起来。

在中国大地上率先举起马克思主义旗帜的,是李大钊。他是从爱国的立场出发,从民主主义者转变为共产主义者的。

中国早期信仰马克思主义的人物,主要有三种类型:首先,是五四以前的新文化运动的精神领袖。其代表除李大钊以外,就是陈独秀。其次,是五四爱国运动的左翼骨干。其代表为毛泽东、蔡和森、周恩来等。再次,是一部分原中国同盟会会员、辛亥革命时期的活动家。其代表为董必武、林伯渠、吴玉章等。其中李大钊、陈独秀属于先驱者和擎旗人,毛泽东等五四运动的左翼骨干则是其主体部分。

适应中国社会发展和革命发展的需要,早期马克思主义者在中国掀起了一场研究、传播马克思主义的思想运动。这个运动一开始就具有以下几个特点,即:重视对马克思主义基本理论的学习,明确地同第二国际的社会民主主义划清界限;注意从中国的实际出发,学习、运用马克思主义的理论;开始提出知识分子应当同劳动群众相结合的思想。

随着马克思主义在中国的传播,五四以后的新文化运动就发展到了一个新阶段。如果说,五四以前的新文化运动主要是资产阶级民主主义的新文化反对封建主义的旧文化的斗争,那么,在五四以后的新文化运动中,马克思主义就开始逐步地在思想文化领域中发挥了指导作用。

这样,建立工人阶级政党的思想条件也逐步在中国具备了。

再次,五四运动促进了马克思主义与中国工人运动的结合,在思想上和干部上为党的成立作了准备。

1919年5月爆发的五四运动,是中国近代史上的一个划时代的事件。

五四运动开始时,英勇地出现在斗争前面的是学生群众。在学生的爱国行动受到北洋政府严厉镇压的时候,中国工人阶级开始以独立的姿态登上历史舞台。从6月5日起,上海六七万工人为声援学生先后自动举行罢工。工人罢工推动了商人罢市、学生罢课。反帝爱国运动迅速扩展到20多个省区、100多个城市。运动突破知识分子的狭小范围,成为有工人阶级、小资产阶级和资产阶级参加的全国范围的革命运动了。斗争的主力由学生转向了工人,运动的中心由北京转到了上海。

在五四运动中,工人阶级显示了伟大的力量,在斗争中发挥了决定性的作用。这个事实,给予先进的知识分子以真切的教育。上海学生联合会在告同胞书中说:“学生罢课半月,政府不惟不理,且对待日益严厉”,“工界罢工不及五日,而曹、章、陆去。”正如邓中夏所说:“‘五四’运动中有一部分学生领袖,就是从这里出发‘往民间去’,跑到工人中去办工人学校,去办工会”。那些接触了社会主义思潮、初步掌握了马克思主义的知识分子脱下学生装,穿上粗布衣,开始到工人中去进行宣传工作和组织工作。他们发挥了某种先锋和桥梁的作用。而先进知识分子与工人群众相结合的过程,也就是马克思主义与中国工人运动相结合的过程。在这个过程中,初步确立了共产主义信念的知识分子,其思想感情进一步转变到工人阶级方面来;同时,一部分工人由于受到马克思列宁主义的教育而提高了阶级觉悟。他们真正成了工人阶级的先进分子。

这样,五四运动就“在思想上和干部上准备了一九二一年中国共产党的成立”。(《毛泽东选集》第2卷第700页)

中国共产党的创建及其历史特点和伟大意义

在马克思列宁主义与中国工人运动相结合的基础上,建立工人阶级政党的任务被提上了日程。

1920年1月,有人在报刊上发表《劳动团体与政党》一文,呼吁“劳动团体应自己起来做一个大政党”。

1920年4月,经共产国际批准,俄共(布)远东局派维经斯基来华。他先后在北京、上海会见李大钊、陈独秀等,介绍苏俄和俄共情况,并说中国可以组织共产党。这对中国共产党的创建起了一定的促进作用。

中国工人阶级政党最早的组织,是在中国工人阶级最密集的中心城市上海建立的。时间约在1920年8月,参加者有陈独秀、李汉俊、李达等。首次会议决定,推陈独秀为书记,并函约各地社会主义分子组织支部。11月,创办《共产党》(月刊)。这标志着共产党和共产主义的旗帜在中国大地上树立起来了。

1920年10月,李大钊、张国焘等在北京成立共产党北京支部,李大钊任书记。从1920年秋至1921年春,董必武、陈潭秋、包惠僧等在武汉,毛泽东、何叔衡等在长沙,王尽美、邓恩铭等在济南,谭平山、谭植棠等在广州,都成立了共产党的早期组织。在日本、法国留学的中国先进分子,也成立了这样的组织。

在建党过程中,陈独秀起着重要的作用。他在上海创建的共产党早期组织,实际上是中国共产党的发起组,是各地共产主义者进行建党活动的联络中心。

中国共产党第一次全国代表大会于1921年7月23日在上海法租界望志路106号举行。其间由于会场受到暗探注意和法租界巡捕房搜查,最后一天的会议改在嘉兴南湖的游船上举行。

参加大会的有12名代表,他们来自7个地方,代表着50多名党员。他们是:李达、李汉俊(上海),张国焘、刘仁静(北京),毛泽东、何叔衡(长沙),董必武、陈潭秋(武汉),王尽美、邓恩铭(济南),陈公博(广州),周佛海(日本东京)。陈独秀、李大钊因分别在广州和北京有事,未出席会议。包惠僧受陈独秀派遣,出席了会议。出席会议的还有共产国际代表马林和尼科尔斯基。

大会确定党的名称为中国共产党。党的纲领是:以无产阶级革命军队推翻资产阶级,采用无产阶级专政以达到阶级斗争的目的——消灭阶级,废除资本私有制,以及联合第三国际等。

大会在讨论实际工作计划时,决定首先集中精力组织工人。鉴于当时的党“几乎完全由知识分子组成”,大会决定“要特别注意组织工人,以共产主义精神教育他们”。

大会选举产生了由陈独秀、张国焘、李达组成的党的领导机构——中央局,以陈独秀为书记。

这样,党的一大就正式宣告了中国共产党的成立。

值得注意的是,差不多在同一时间或稍后,与党的上海发起组没有联系的一批先进分子也在独立地筹备建立共产党。1921年夏,利群书社的成员在湖北黄冈开会,表示赞成组织新式的党——波(布)尔什维克式的党,并提议把要组织的团体叫做“波社”。当得知中国共产党成立的消息后,恽代英立即号召其成员加入,并结束利群书社的活动。1922年夏,吴玉章、杨闇公等20余人在四川秘密成立中国青年共产党,并发行《赤心评论》。其后,当得知中国共产党已经在上海成立的消息之后,中国青年共产党即宣布自动取消,并令其成员个别地申请加入中国共产党。这些事实说明,建立马克思主义政党来领导中国革命,已经成为中国最先进的分子的共同要求。它在20世纪20年代初期的成立,具有历史的必然性。

中国共产党是在特定的社会历史条件下成立的,它的成立具有重要的历史特点。

一方面,它是在半殖民地半封建中国的工人运动的基础上产生的。中国工人阶级身受帝国主义者、本国资产阶级和封建势力的三重压迫,具有坚强的革命性。在这个阶级中,不存在欧洲那种工人贵族阶层,没有社会改良主义的基础。而且在半殖民地的中国,工人阶级根本不可能进行和平的议会斗争,他们很少可能对资产阶级民主制度抱有期望。尽管他们的人数不是很多,但具有很强的战斗力。

另一方面,它成立于俄国十月革命取得胜利,第二国际社会民主主义、修正主义遭到破产之后。它所接受的,是没有被修正主义阉割的马克思主义的完整的科学世界观和社会革命论,是在帝国主义和无产阶级革命时代发展了的马克思主义即列宁主义,是在斗争中同资产阶级、小资产阶级社会主义划清了界限的科学社会主义。

正因为如此,中国共产党一开始就是一个以马克思列宁主义理论为基础的党,是一个区别于第二国际旧式社会改良党的新型工人阶级革命政党。

中国共产党一开始就坚持了马克思列宁主义的革命原则,这具有极为重要的意义。因为对于这个初生的党来说,理论准备不足可以通过学习加以弥补,经验缺乏可以在斗争的实践中进行积累,只要坚持正确的方向,这个党的弱点是不难克服的;但如果不能同机会主义、社会民主主义划清界限,在政治上迷失了方向,它就只能成为资产阶级的思想附庸,就不会有真正的生命力了。

中国共产党的创建,具有伟大而深远的意义。它给灾难深重的中国人民带来了光明和希望。中国人民从来就勤劳勇敢、富于斗争传统。他们的斗争之所以屡遭挫折和失败,其最重要的原因,就是由于没有一个先进的坚强的政党作为凝聚自己力量的领导核心。而从有了中国共产党,这种局面就能够从根本上得到改变了。

中国共产主义运动的兴起,使得一切反动势力感到深深的恐慌。这个运动在萌芽时即被斥为“过激主义”,被视为“洪水猛兽”,而遭到中外反动派的联合压迫,以致中国共产党刚刚成立,就不能不处于秘密状态。在以后的一个长时间里,它不仅遭到御用文人的恶毒攻击、特务的残酷迫害,更受到反动军警的血腥镇压。但是,幼年的中国共产党还是迎着种种诬蔑和压迫,在斗争的实践中不可遏止地成长和发展了起来。当年,它只有几十个成员;28年以后,它就成为领导着伟大的中华人民共和国的执政党了。历史说明,代表人民群众根本利益和社会前进方向的新生力量是不可战胜的。

在中国共产党成立时,中国工人阶级的人数不多,又比较年轻,许多工人不久前还是小生产者。在党内,出身于小资产阶级的党员占有相当大的数量。因此,新生的中国共产党不能不受到小资产阶级思想的严重影响。同时,它是在一个幅员辽阔、人口众多、情况复杂、经济文化落后的半殖民地半封建社会开始自己的活动的。因此,它要把马克思列宁主义同中国实际全面地、正确地结合起来,制定出适合中国情况的纲领、路线、方针和政策,不能不经历一个曲折的探索过程,一个在党和人民集体奋斗的基础上逐步积累经验的过程。这些情况表明,在前进的道路上,中国共产党必须切实地、不断地加强自身的建设,必须进行顽强的坚持不懈的斗争。

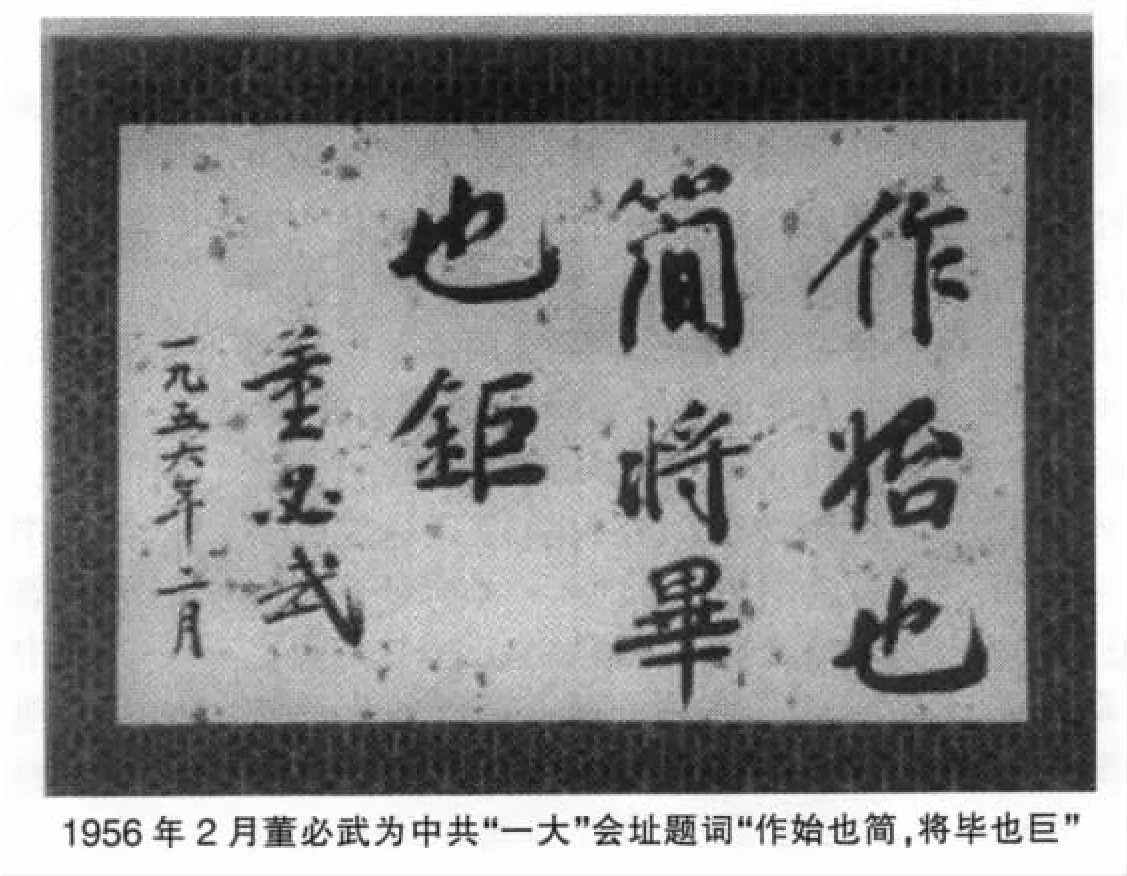

1956年2月,董必武在参观上海中共一大会址时题写了八个字:“作始也简,将毕也巨”。他借用《庄子》内篇《人间世》中的这句话(原文为:“其作始也简,其将毕也必巨”)告诉人们:当年在这里诞生的这个幼小的党,将担负起崇高而艰巨的历史使命,它有着伟大的光明的未来。

董必武题写的、悬挂在中共一大会址纪念馆出口处的这八个字,正是中国共产党走过的历史道路的真实写照。✿