供配电系统运行与维护课程项目化教学改革

李小雄,赵彦华

(黄河水利职业技术学院,河南 开封 475004)

为切实提高学生的职业技能,培养懂理论、能操作、会维护管理的供配电系统高技能人才,在国家示范性高职院校建设实践中,我们对供配电系统运行与维护课程进行了项目化教学改革探索,取得了明显的成效。

1 课程教学改革概况

1.1 课程的沿革

长期以来,电气自动化技术专业均开设“供配电技术”课程,该课程内容广泛:它涵盖了电气一次设备、电气二次设备、安全用电、建筑用电、负荷计算、短路计算、变配电所设计等诸多内容[1-2]。 教学计划要求教师在一个学期内利用较少的课时完成教学任务,并达到良好的教学效果。 事实上,由于供配电技术课程内容丰富、实用性和实践性很强,以传统的教学模式和教学方法很难做到“把理论讲透,把实践技能训练熟练”,更不能满足供配电系统岗位对从业者要求中“上得快”的技能标准[2]。 鉴于此,为更好地为企事业供配电技术岗位培养“会设计、能安装调试、会运行维护管理”的高技能人才,提高学生的职业技能和职业素养,我们组建了一个教学课程组,课程组成员通过对制造业、供配电行业、工矿企业以及一些新兴产业等相关企业进行了广泛的调研和行业分析,通过与电力行业专家及一线技术人员研究,分析供配电系统领域的职业岗位任务和任职要求,共同确定了本课程的知识传授目标和能力培养目标,确定本课程是电气自动化技术专业的核心技能课程和证书课程。 在此基础上,我们对该课程教学进行了设计,在教学模式、教学内容、教学方法等几个关键的教学环节上进行了“基于工作过程”的项目化教学[3-5]改革,着力提高教学团队的教学水平,大力改善了实践条件;对2007、2008 级电气自动化技术专业学生推行了两次“模块化教学”实践活动,并取得了很大成功。 为体现课程的实践性和应用性,我们将课程名称更改为“供配电系统运行与维护”。

1.2 教学模式的设计

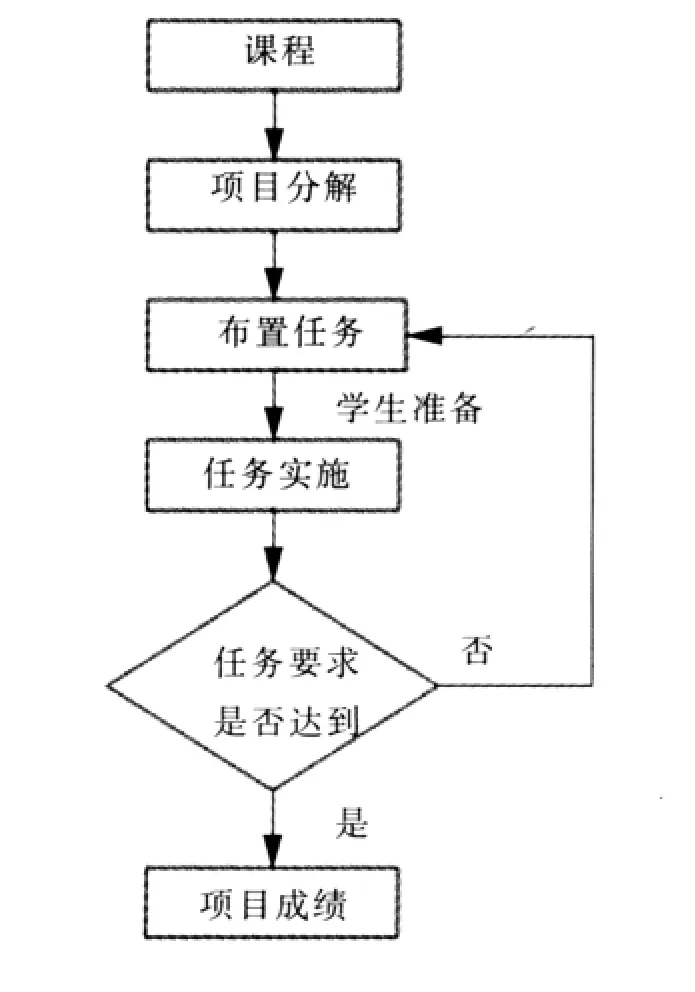

本课程教学模式是由电力行业专家、工程师、生产一线技术员及专业教师等课程组全体成员共同研究设计的。 课程组从典型的实际工作过程中采集、选取和序化教学项目[4-5],并将确定后的典型教学项目移入实训基地,进行生产性教学活动。 专业教师将每个生产性教学活动细化为若干个工作任务(即教学单元),各教学单元的实施步骤过程为:布置任务→学生预习和思考→教师讲解理论知识与案例→教师指导学生练习和讨论→教师批改学生成果→问题反馈及学生修改成果,如图1 所示。

此教学过程,以学生为中心,融“教、学、练、做”为一体,教学环境是工作环境,教学过程是真实的工作过程,体现了理论与实践有机融合的特点,是一种切实可行的工学结合教学模式。 此模式有利于学生操作技能的培养和职业素质的提高[6]。

2 教学内容的项目化

2.1 内容的选取

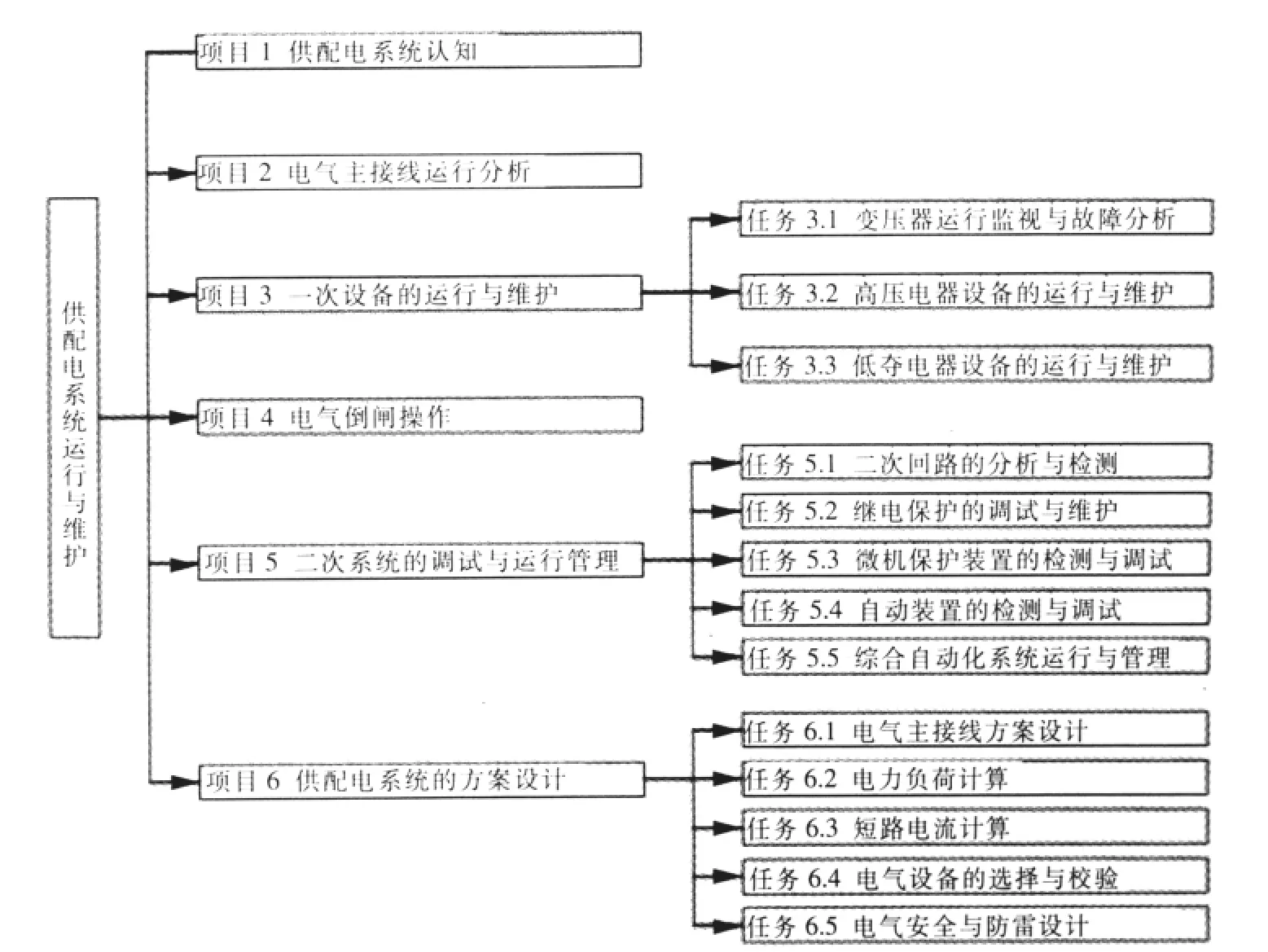

内容选取的思路是: 职业岗位→典型工作项目→专业技能→教学内容,如图2 所示。

图1 项目化教学过程Fig.1 Projectized teaching process

电气自动化技术专业培养德智体美全面发展,具有良好的职业道德、精湛的职业技能、精益求精的工作态度、追求完美的进取精神、可持续发展的基础能力,掌握电气自动化技术等方面的基本理论和实践技能,面向生产第一线,从事电气自动化设备及自动化系统的设计、安装、调试、运行、维修、维护、管理等工作的高技能人才。 该专业面向的职业岗位有:电气安装员、电气运行管理员、设备检修员、系统运行员、生产管理员、维修电工等。

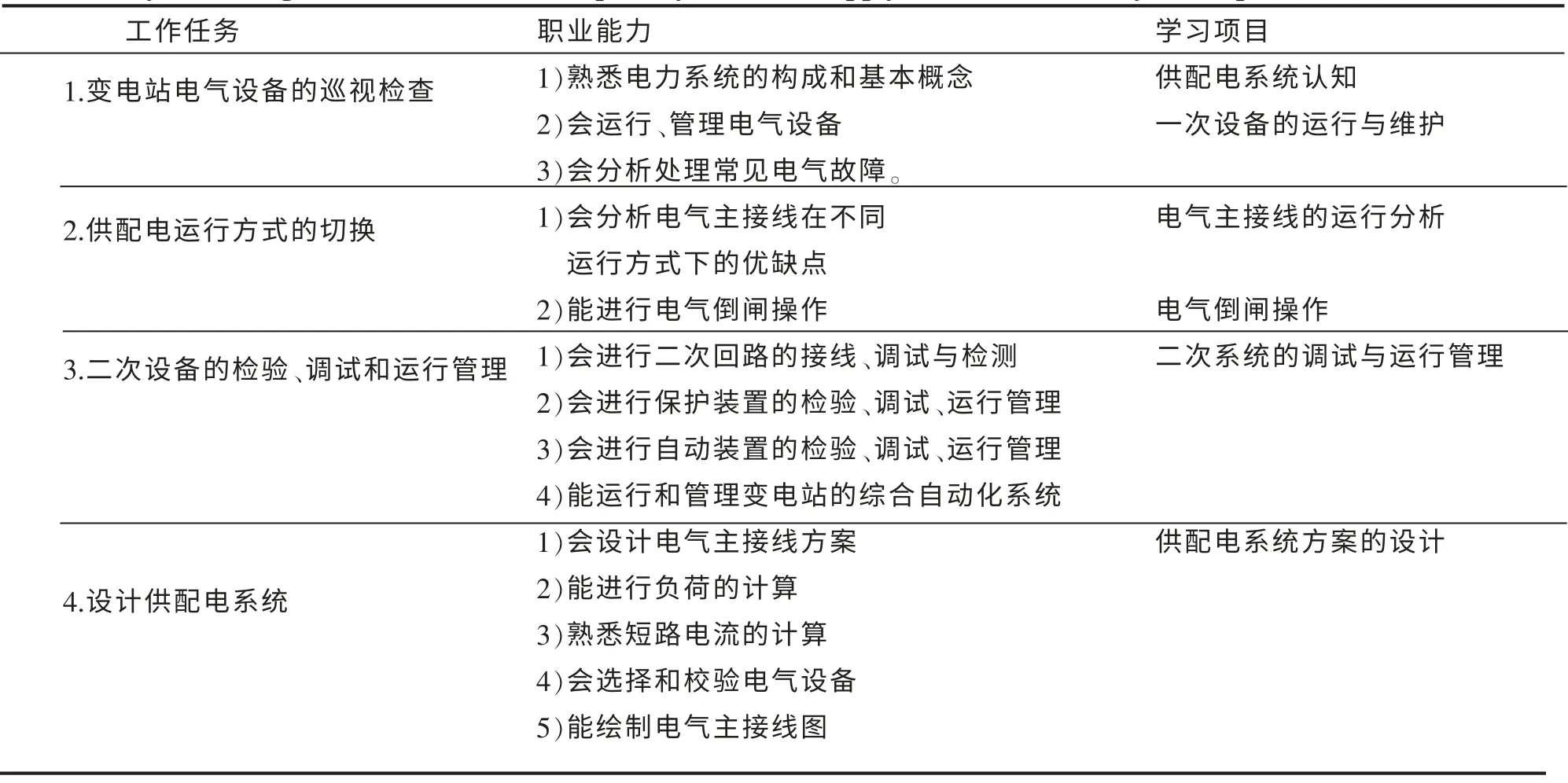

上述岗位的典型工作内容包括: 操作变电站设备,监视控制其运行;检修、维护、调试电气设备;进行电气试验等。为满足岗位工作要求,毕业生需要具备以下职业能力(如表1 所示)。

2.2 主要教学内容

在大量专业调研的基础上,经与电力行业资深技术专家共同切磋商讨,通过对岗位真实工作任务的整合,构建了基于企业电能供应、分配的工作过程,以供配电系统和变电所真实设备为载体的6 个学习型工作项目,即供配电系统认知、一次设备的运行与维护、电气主接线的运行分析、电气倒闸操作、二次系统的调试与运行管理、供配电系统方案的设计,并按专业技能要求将它们分解为图2 所示的16 个具体的学习型工作任务,依据完成工作任务所需要的知识、能力、素质要求选取教学内容,如图2 所示。以学习型工作项目为载体,按任务的实施过程开展教学活动,贯穿“任务概述→知识准备→任务实施→检查与评价→总结分析”的教学主线。 通过对本课程的学习,使学生懂原理、熟计算、会选择、会画图、能安装、善运行、会维护,形成系统的专业知识和技能,培养管理能力、劳动组织能力等职业素养。

图2 项目化教学内容Fig.2 Projectized teaching contents

表1 供配电系统运行与维护工作任务与职业能力分析Table 1 Analysis on assignment and vocational capability of Power Supply and Distribution System Operation and Maintenance

2.3 内容的针对性和适用性

本课程的教学实施紧紧围绕职业技能要求和技能考核标准,把职业证书标准中的知识和技能要求纳入教学内容中,要求学生要根据行业规范和国家标准来完成工作项目。 课程最终的评价以学生获得相关证书为标准,体现了教学内容的针对性。

课程结合了供配电系统岗位任务的要求,教学内容与职业资格证书标准中典型工作任务的工作流程相适应,既遵循学生职业能力培养的基本规律,又符合学生的认知规律,凸现了教学内容的适应性。

3 教学方法的多样化

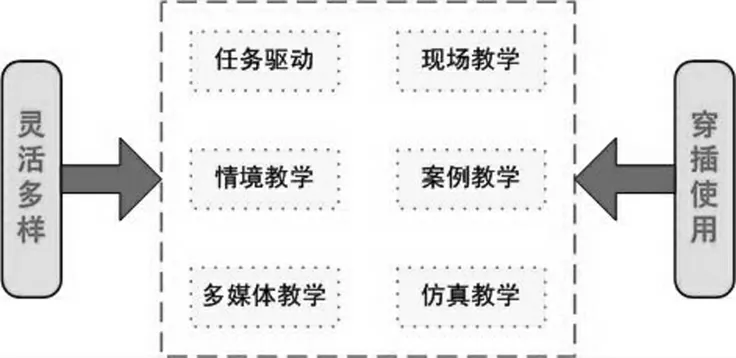

在教学中,课程组从高职学生的认知规律出发,改进和丰富教学方法,让学生在具体的情境中积极主动地完成项目教学的具体任务,寓学于乐,达到提高教学质量的目的。 近年来,课程组在实施项目教学的过程中,采用了图3 所列的几种教学方法。

图3 多种教学方法Fig.3 Combination of several teaching methods

3.1 任务驱动法

从供配电系统工作过程中提炼出6 个典型的学习项目,并将学习项目细分为16 个学习任务,通过任务的具体实施, 对学生进行系统理论知识传授和系统实践技能的训练。

3.2 现场教学法

我们有目的地把课堂搬到了院变电所、开关厂和实训室,针对设备,讲原理、讲功能、讲操作、讲运行管理,传授相应的知识和技能。 我们还聘请电力行业专家对学生进行现场教学,开阔学生的眼界,激发他们的学习热情。

3.3 情景教学法

利用多媒体课件信息容量大的特点,把供配电系统的主接线图、配电装置的现场布置图、电气一次设备个体图、二次设备和装置的外形图做在课件上,为学生营造一种真实的现场氛围, 使他们对供配电系统有一个感性的认识。

3.4 案例研讨法

在工作任务的实施过程中,穿插一些典型案例。通过对案例的剖析和讨论,加深学生对知识的理解、对技能的掌握,达到培养目标实践技能要求。提高了学生的学习兴趣高,教学效果好。

3.5 多媒体教学法

利用多媒体教学设备和教学课件、实物图片、工程图片、实验图像、动画演示等手段,进行多媒体教学,使学生在直观感受中学习、掌握课程教学内容。

3.6 模拟仿真教学法

由于电力行业生产安全的特殊要求, 学生在实习阶段难以操作整个系统的实际设备, 因此模拟仿真已成为必要的教学手段。比如,在讲解项目五的过程中,当讲到电气主接线中的倒闸操作教学时,我们以一类操作过程为例,在变电所仿真实训室全面进行倒闸操作演示教学和学生实操训练,解读运行规程。 通过模拟仿真教学,提高了学生对理论内容的理解。

4 实践条件建设

4.1 校内实训条件建设

为大力加强高职学生职业技能的培养,电气自动化系成立了实训中心,专门负责校内实训室的条件建设和内涵建设。 2006 年,我院申报国家示范性院校成功,其中电气自动化技术专业被确定为国家示范性重点建设专业。 学院从示范性专业建设经费中划拨给该专业的建设经费高达960 万元,其中有820 万元用于实训条件建设和内涵建设,140 万元用于软件(课程体系与课程内容、师资队伍)建设。 目前电气自动化系已成功建设了21 个校内生产性实训室,实践性教学条件比较完善,为专业课程的建设提供了良好的实训条件。 其中供配电技术实训室、学院配电所、 成套电气控制柜总装车间、220KV 综合自动化变电所仿真实训室等承担了本课程的校内实训任务。 各实训室设备齐全、先进、环境干净,生产性实训氛围浓厚,管理制度完善,可以开设供配电系统运行与维护课程中的主要实训项目,是对学生进行生产性实训的理想场地。

4.2 校外实训基地建设

电气自动化技术专业为国家重点专业,依据高职教育的目标:培养适应社会需求的既具有必要的理论知识,又具有较强实践能力的生产、建设、管理服务第一线的高等技术应用性专门人才。 为此,电气自动化专业教研室的全体教师不辞劳苦地开展了广泛的专业调研、实训基地考察,与所联系企业建立教育合作关系。 与企业专家及生产一线的技术人员共同研究制订工学结合的人才培养模式和实训教学计划。 与企业签订长期的校企合作协议,并共同制定一套实训基地的运行管理措施和实训教学考核方案。 截至目前,电气自动化技术专业已与30 多家企业建立了教育合作关系,为该专业的认识实习、生产实习、顶岗实习、毕业答辩、工程技术问题研究奠定了良好的基础。 实训基地的建立、完善和良性运转,又进一步推进了工学结合人才培养模式的实施。 通过3 年的实际运行,教学改革取得了良好的效果,大大提高了学生的实际操作技能,同时也提高了学生的就业率。

为切实执行工学结合的教学模式,供配电系统运行与维护课程实训活动除了在校内的实训室和实训基地开设以外,还开辟了开封火电厂、开封电力公司、开封变电所、开封华通开关厂、晋开化工集团和开封供水公司等学校周边地区的企业作为本课程长期校外实训基地, 并在各实训基地聘请电力行业专家对学生进行现场教学和现场技术指导。 校外实训基地为学生提供了真实的供配电工作环境和学习氛围,激发了学生的学习兴趣,提高了学生的工作责任感,增强了学生求知欲。

5 结语

在供配电系统运行与维护课程的教学实践中,我们采用了以项目为导向,以任务为驱动,“教、学、练、做”有机融合、理实一体的全新的教学模式及相应的教学方法。 新教学活动的实施采用对学生小班上课,分组、分任务开展活动和讨论的方式,不仅培养了学生分析问题和解决问题的能力,同时也提高了他们与人合作的技巧,备受学生欢迎。采取教师评价和学生互评相结合的评价体系,这种根据工作过程评定成绩的方法,较为科学合理,学生十分认可。把课堂搬到了实训室,教师对着设备讲工作原理、讲操作方法和步骤,学生边做边练,这种具体的实践教学方法更有利于学生理解和消化知识, 有利于学生操作技能的培养,教学效果良好。 同时,还把生产现场作为教学基地,真实的工作场景、电力行业专家透彻深刻的讲解、生动的案例分析,使学生不但增长了知识、开阔了眼界,而且还使他们更加深了对该专业职业岗位的了解,提高了工作责任心,增强了学习兴趣,并对其将来就业也起到了良好的引导、促进作用。当然,新的项目化教学模式的实施需要足够的教学场地和强大的师职力量的支持,这也对学校的教学资源提出了较高的要求。

[1] 刘介才. 工厂供电[M]. 北京:机械工业出版社,2003:1-3.

[2] 宋定珍. 提高《供配电技术》教学效果的有效途径[J].西安航空技术高等专科学校学报.2007,25(1):75-77.

[3] 杨公义. 与创新人才培养相适应的观念、模式和教学设计理论[J]. 美中教育评论,2008,5(2):38-43.

[4] 赵秋利,苏少林,朱海波. 高职高专《大气污染控制技术》课程项目化教学研究[J]. 杨凌职业技术学院学报,2009,8(2):65-67.

[5] 应力恒. 基于工作过程的课程项目化教学改革[J].中国职业技术教育,2008,22(314):36-38.

[6] 王娟玲,李荣荣. 以职业技能培养为主线的高职教育模式改革探索[J]. 黄河水利职业技术学院学报,2008,20(3):58-60.