第一眼,在爱荷华

□杨国庆

第一眼,在爱荷华

□杨国庆

我的生命在中国西部的群山之中,锤炼了又锤炼,沉默了又沉默,竟在2010年5月的一天,被另一种幸运护送着进了弥漫英语的“空客”——美联航波音777,经过2万米高空13个小时的航行之后,脚步就踏上了北美密歇根湖畔芝加哥的土地。第一次,美国的风光、历史和现实扑面而来,像呼啦啦奔腾喧涌的海浪,从四面八方冲刷、撞击着我,让我领略另一种喜悦与惊慌、沉静与坦荡。

在美国中部,一个名叫爱荷华的州郡,此次出访交流的园地,我的细胞大都张开了经验以外的所有触须,章鱼一样,等待着。在另一种时间概念下的世界里,我倾听,我思索,我感受着中美文化的陌生与互动,凝滞,疏远与交汇。我更像一个勤劳的农妇,挥舞着手中的镰刀,贪婪而不露声色,收割着意念以外的金色的庄稼。

这时候,天空是五月的天空,在爱荷华大地之上,多蓝,少云,风平浪静,一分一秒,阴阳交替。日月星辰以她西半球自有的节律,照耀着我安居东半球的生命。怎么都不敢想象,这是怎样的一种幸福在弥漫,润泽,升华着我偏居一隅的心境与眼界。我知道,这就是关怀,也是期盼,更是希望,对我和此行的每一个人。我要把曾经的经验和认识暂时地放一放,像眼前的世界一样,敞开我的一切,允许另一种时空,从我的对面而来,穿透我的身体与心灵。

香堡楼

我不知道,在我和我们来到之前,中国的和世界上其他国家的诗人、作家,曾经先后有多少人来到过这个迷人的香堡楼,与美国著名诗人保罗·安格尔及其夫人、美籍华裔作家聂华苓有过怎样深切的友谊和怡人的成果。我不知道,在雄霸世界的格局之中,美国竟然还深藏着如此安详的一个香堡楼,以其非凡高远的品质袒护、证明着文学的意义和作用。我不知道,这样的香堡楼,居然同样受到美国国务院文化部的特别关注和资金支持。

我只知道,我的到来是千种机缘多方汇集而来,凝结成点之后,作用在我生命中的具体表现。我从遥远的羌族的历史和现实当中走过来,一路上的感受,感动,感激和感慨,是多层多彩的,多维多态的。我知道,我那时的说出和表达,该是怎样的一种破坏,一种残缺,即使程序和规范原是这样,我也努力保持着缄默与吸纳兼备的姿态,不能因为狭隘的自爱而拒绝周边千载难逢的精彩。我打开相机帮助记忆,我打开录音成全精美,我打开纸笔速写碰撞的火花。以这样的方式,我尽量多地走进交流的中心,走进交流的本身。思绪在高倍地翻飞,观念在快速地成型。我以我的速度和能量,在高端的香堡楼,完成高效率的交流与学习,我的身心因此而明确,明朗。

而克瑞斯这个美国诗人,更多以组织者的身份出现在香堡楼的交流之中。因为时间的短暂和宝贵,他把自由和涵养,机会和主张,更多地交给了一样年轻杰出的中美同行。他是爱荷华国际写作计划中心的主任,是国际写作计划的薪火传人,始终微笑着,默默地站在香堡楼这个文化交流平台的背后,仔细地倾听着,思考着,认真地判断着,决定着。从他宁静如水的眼神,我看见了诗人走向人类的那一颗虔诚而高尚的心。

青铜安格尔

二十年多前,我在岷山山系的一个褶皱里,还是一个高中生,目光总被群山高大的身影所阻挡而一一折回,然而,因为平行班语文老师的缘故,“喜马拉雅古海”系列丛书以小小手册(每本人民币25分)的形式来到身边,西藏诗人马丽华和魏志远的诗篇走进了我的阅读视野,那份诗情很是劲道,犹如头顶上瓢泼下来的熟悉的日光。至今我还保存着这两个读本,清楚地记得,诗人在高海拔的大地之上,对于美国诗人保罗·安格尔那阳光般心灵的急切呼唤。

二十多年之后的现在,正是因为这个保罗·安格尔,仍然生活在岷山另一个褶皱中的我,经过中国作协的发现和批准,终于来到时间的另外一个球面——以往只能在地图上查找的地理标识——爱荷华。在这个诗人的设想和期待中,我走进了诗人一生钟爱的爱荷华城。在爱荷华大学诗人亲创的“国际写作计划”的引领之下,我走近诗人的青铜头像,奉上中国羌族最高的礼仪——献羌红,以表达我遥远而真挚的崇敬与感激。看着挂在青铜安格尔脖子上的羌红,克瑞斯先生由衷地说,这是交流的一个收获。我的心里却在默默地念叨,三生有幸……

此刻的青铜安格尔,一脸沉稳,静静地注视着他妻子一样黑发黄肤的我,含着笑,第一次感受着羌红小小的敬意,和羌红从东方大地上走来的那份神秘与真诚。在香堡楼,青铜安格尔就是这样,含着笑,会心地欣赏着我内心潮水般的情感。我低着头,双手合十,一言不发,静静地领受着青铜目光赐予的一切。那一刻,光芒穿透时空,如此宁静,缓慢,而且细腻。我像一潭幽幽的琥珀。

即使这样,我的生命还有很多无法接近青铜目光出发的内心世界,但是,无论如何,我还是宁愿被这双青铜目光彻底地透视,沐浴和感召。所有的时间都停顿下来,让白色羽毛一样飘飞的性灵,牵引着远方的我,穿行在香堡楼一天一天积淀形成的文明的时空。五月的香堡楼,是安格尔的香堡楼。此刻的香堡楼,是青铜安格尔照亮未来每一个时辰的香堡楼。朴素而且圣洁。

哦,吟唱《印象中国》的保罗·安格尔,我也是个诗人啊,与您一样,不一样的是出发点,您从美国,我从中国,您从爱荷华,我从羌族。我们都一样敞开心扉,吟唱并且深爱着眼前的世界。虽然,我们是从不同文化的方向出发,可是,脚底之下,都踩着共同的人类智慧铺垫的道路。每一个您和每一个我,都是为这样的道路所养育而支撑,同样地,每一个我和每一个您,都给予脚下的道路以崭新的良心与魂魄。种子一样的心魂,都会因为人类的需要和遗传的作用,必然回到延伸道路的土地,回到人类的未来。

您说是吗?安格尔,如此青铜的安格尔!

聂华苓,聂老师

应该说,对于中美每一个年轻的作者,能够参加爱荷华“国际写作计划”已经是够幸运的事了,然而,更让内心锦上添花的是,还能够拜访到作家聂华苓。

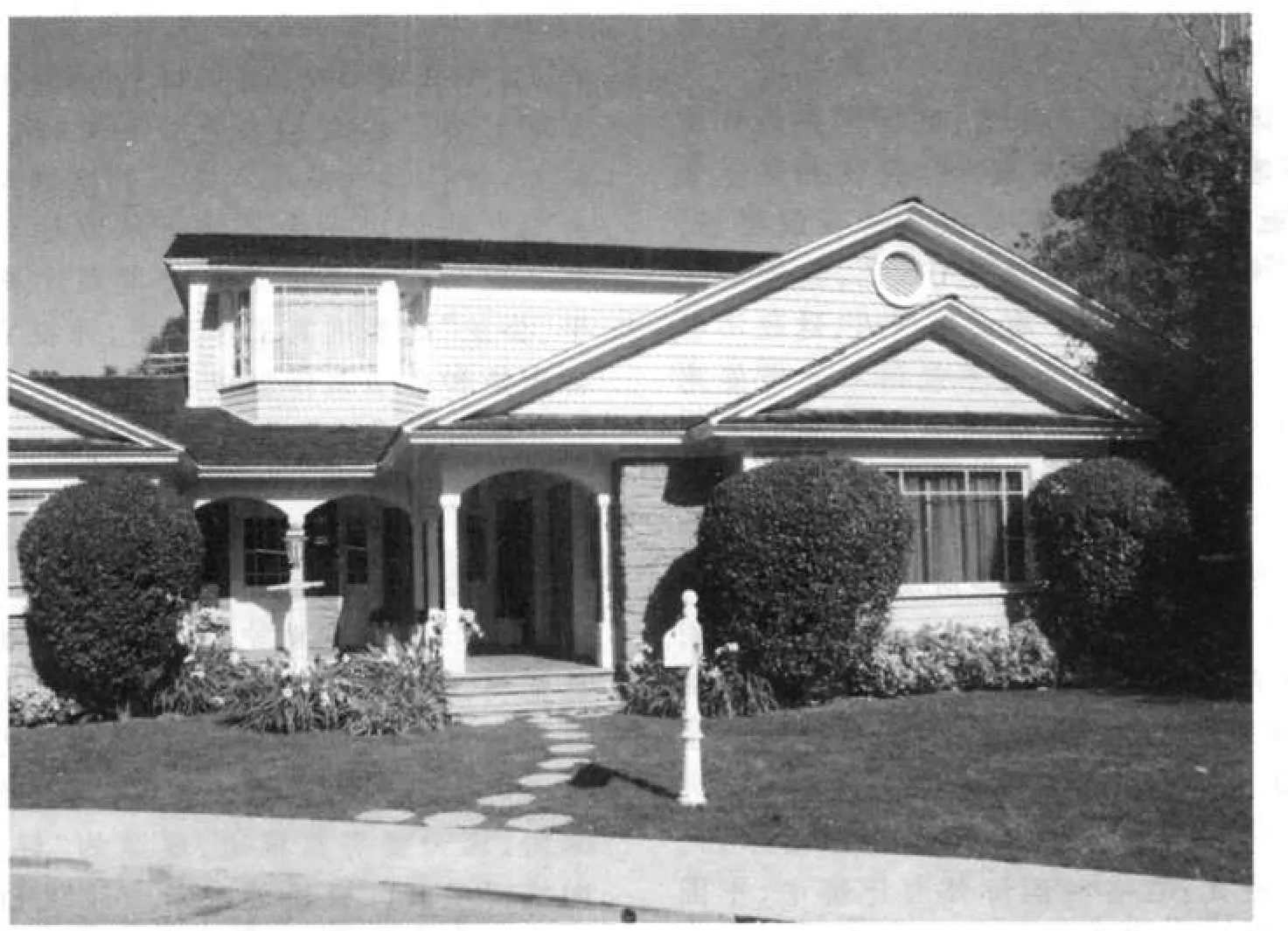

5月17日下午,金色的阳光从昔日郡府大楼背后浩蓝的天空,一派寂静地洒落在爱荷华大学校园中的林木,楼房,草坪和洁净的道路上,有的激烈,有的柔弱。当我们走出雪白的香堡楼,再一次坐上泰蜜驾驶的印有英文“爱荷华大学”校车的时候,每一个人都不说话了,仿佛都能听到彼此的内心,因为身在比自己还要年长的这个“计划”中,眼见着就要拜访到这个计划的另一个创始人——高龄的聂华苓女士了。

外形流畅、内置舒适的校车,很快就上了爱荷华河岸的山坡上,一两个小弯道之后,森林密布的小屋就出现在停车的旁边了。在翻译兼联络的郭丽女士带队下,大家谨慎地走上了别墅的楼道,来到二楼,激动地与聂老师相见。

聂老师是中国作家对于享誉世界的美籍华人作家聂华苓女士的称呼,属于典型的中国式敬称,而美国作家则不一样。聂老师满心欢喜,一一握手,用汉语流利相见,用英语自如招呼,真如见了久别的亲人一般。言语之清丽,声音之欢快,目光之慈祥,神采之奕奕,哪里像是一个八十有五的耄耋老人?经验中设想的形象,瞬间消失得无影无踪。每一个拜访者都很欣喜,内心激荡着阳光与春水。

在这样的碧波与阳光之中,聂老师引领我们参观了她的家居。这是一个完全被众多艺术照亮的世界,有中国书画,有非洲木雕、脸谱,也有来自世界其他地方的独特的工艺品。在安格尔的书房,介绍了既是丈夫又是诗人的安格尔的一些生活与创作之后,聂老师还特别强调了这些摆设,统统都是安格尔生前的旧貌。造访者就纷纷拍照留念,或在安格尔终身荣誉市民的证书前,或在沾过安格尔体温的打字机前,或在安格尔随意堆放的书籍前,或在整个书房当中。

回到斟满夕阳的客厅,来自四川、云南、贵州、甘肃的作者就拿出自己的民族礼物,包括自己的著书,分别送给了永生敬重的聂老师。聂老师一一收下,赞不绝口,还高兴地披上了我从汶川带去送她的羌绣围腰,接受了随行录像的采访。那个围腰,是龙溪羌人谷朋友余永清让他老婆特意绣的,送我作美国之行的礼物,这下终于“得其所哉”。

大家前前后后来到木板搭建的二楼阳台。此时,天空在绿色的森林之上,被夕照锃得蓝汪汪的,不见一丝的云彩。空气洁净,凉爽宜人,谈话盎然地进行着。这时候,大家都自由自在,一边喝着啤酒饮料,一边吃着披萨。没有一点尘世的喧嚣。阳台尽是甜蜜的笑谈。我惊诧于聂老师也饮着啤酒,快乐地说着话。兴之所至,中国式的聚会就开始了。唱歌的,朗诵的,欣赏的,攀谈的,点播的,真是汉语与英语齐飞,青春与智慧同乐,直到月牙洁白地从树梢探出头来。于是,美国作家先行一步。

担心夜晚温差的变化可能给可敬又可爱的聂老师带来不适,亲人们的聚会从阳台转入客厅——添酒回灯重开宴!交谈的高潮一波接着一波,主人与宾客仿佛早已忘掉这里是美国,这里是爱荷华。一样的中国情感,不一样的中国风情,在聂老师水果沙拉的浸润下,优雅而温馨的小屋在这个月色如酒的夜晚,盛满了幸福的欢歌笑语,久久不散……

本栏目责任编辑 卓 慧