协同开采与采空区协同利用

陈庆发,周科平,古德生

(1.广西大学资源与冶金学院,广西 南宁 530004; 2.中南大学资源与安全工程学院,湖南 长沙 410083)

矿产资源是一种不可更新的自然资源,既是人类生活资料的来源,又是极其重要的社会生产资料[1]。然而,矿业给人类带来了巨大财富的同时,也成为人类对地球环境破坏最主要的破坏者、污染源和灾害源[2]。而事实上,采矿与环境之间的关系,并不是不可调节、不可调和的。近年来, 在可持续发展理念的指引下, 人们逐渐突破了传统思想观念禁锢,积极探索开采技术变革与创新,涌现了无废开采、协调开采、绿色开采和采矿环境再造等4种调和采矿与环境关系的采矿理念[3-5]。这些新理念体现了国际采矿界在思维方法和采矿技术上的发展趋势, 对矿业朝着绿色、安全、高效、环保、可持续等方向发展起到积极的促进作用。

采空区处理是预防与控制采空区灾害的重要组成部分,从地压控制的角度,将采空区处理方法分为崩落法、充填法、支撑法、封闭隔离法和联合法五类[6]。近年来,随着科学技术的进步,采空区处理方法取得了一些新进展,李俊平[7]提出了控制爆破局部切割槽放顶技术处理采空区;千海洪[8]基于VCR法,采用深孔牙轮钻机利用高台阶崩落法,成功地处理了复合采空区,解决了复合采空区处理难的问题;周科平等[9]提出了采用爆破扰动诱发顶板失稳的诱导崩落空区处理技术;陈友东[10]提出类框架结构采空区处理方法。这些研究进展,推动了采矿科学的进步,发展与完善了采空区处理技术体系。

本文首先对现有的可调和采矿理念进行梳理,在此基础上引入协同理念,提出了一种新的采矿与环境关系调和理念——“协同开采”。随后介绍了在协同开采理念的指导下,从协调资源开采的角度提出的区别于传统的4类独立采空区处理方法的“采空区协同利用”新方法。

1 现有采矿与环境可调和理念

1.1 无废开采

1984年联合国欧洲经济委员会在塔什干召开了无废工艺国际会议,对矿业开发产生的环境负效应与无废开采的意义及整治方法进行了充分的论述[11]。所谓无废开采,就是最大限度地减少废料的产出、排放,提高资源综合利用率,减轻或杜绝矿产资源开发的负面影响的工艺技术。

1.2 协调开采

协调开采,由前苏联C.B. 库里巴巴1987年提出,关守仁1990年将该理念引入我国[12]。该理念的实质,是根据不同的受护对象,通过合理布设开采工作面,如合理设计工作面之间的相对位置、回采顺序等,让各工作面开采的相互影响能够有利叠加,使叠加后的变形值小于受护对象的允许变形值,以达到减小开采对受护对象影响的目的。

1.3 绿色开采

绿色开采理念是由我国著名煤炭开采专家、中国工程院院士钱鸣高2003年提出的[13]。绿色开采的概念,是立足于煤炭开采的源头,通过采煤方法、岩层控制及相关技术、研究试验平台等的研究和建设,改变传统采煤工艺造成的生态与环境问题,实现煤炭资源的环保、高效、高回收率和安全开采,根本解决煤炭开采产出率低与生态环境破坏等严重问题,实现采矿工业的可持续发展。

1.4 采矿环境再造

为了实现复杂条件下软破矿体的安全高效回采,我国著名金属矿采矿专家、中国工程院院士古德生教授,2006年提出了“采矿环境再造”命题[14]。其基本内涵是“突破传统的采矿方法设计思想的限制,应用新的理论、方法和技术,营造一个良好的矿岩开采环境,最终实现矿石资源的高效回采”。

2 协同开采

2.1 协同理念

协同理念自20世纪60年代由A. H. Ansoff教授首次提出后,一直成为理论界、企业界、工程界研究很多问题的指导原则[15-16]。所谓协同指的是事物与事物之间的一种关系,一种相互之间的和谐与正向配合的关系。系统协同指的是通过某种方法来组织和调控所研究的系统,寻求解决矛盾或冲突的方案,使系统从无序转换到有序,达到协同或和谐的状态。系统协同的目的,就是减少系统的负效应,提高系统的整体输出功能和整体效应。

2.2 协同开采的基本概念

协同开采是指拟采矿床赋存有其他影响有序开采的隐患因素(如空区隐患、水灾隐患等)时,或者伴随着其他工程目的(如降低某种开采损害的程度、强化围岩的支护等),通过采取某种工程技术措施(包括采矿方法、岩层控制技术、灾害控制技术及其他相关技术等),能够在实现资源开采的同时,和谐处理其他不良因素的影响(甚至变害为益),或者同时达到多种工程目的,从而收到双赢或多赢的工程效果,最终促进禀赋资源的安全、高效、绿色、和谐开采。

简之,协同开采就是矿山开采期间资源开采行为与灾害处理行为及其他技术行为的合作、协调与同步,使得矿山开采系统输出较高的协同效应。

3 几种可调和采矿理念的关系辨析

“无废开采”重点强调的是,采矿工艺实施过程中最大限度地做到无废、少废;“协调开采”重点是合理设计工作面时空顺序,减少受护对象的损害;“绿色开采”重点是从源头上通过采煤方法、岩层控制及相关技术,减少对环境的破坏;“采矿环境再造”强调的是为复杂难采、软破矿体矿体营造一个良好的矿岩开采环境;“协同开采”与“协调开采”概念上相近,不同的是协同开采更为注重隐患资源的和谐开采问题,或具有多种工程目的的资源开采问题。如果要求和谐处理工程隐患,同时又要求满足一定的工程目的,则开发协同开采技术的难度剧增。因此,协同开采往往是一种技术起点要求较高的综合性或耦合性集成技术。

“无废开采”与“绿色开采”都有减少对环境破坏的目的,差别在于“无废开采”注重提高资源利用率,“绿色开采”注重提高资源回采率。“无废开采”、“绿色开采”、“协调开采”是减少对环境的后期破坏,“协同开采”更为强调的是已经在某种程度上破坏的环境下,如何进行资源的和谐开采,但也包含有减少对环境的后期破坏的涵义。“采矿环境再造”强调的是对原生或次生不良环境进行人工再造,为采矿行为提供安全空间,打破了传统的采矿方法之间的界限。

4 采空区协同利用

以往人们把空区隐患的资源开采与空区处理看作一对矛盾,分别进行独立设计、施工,对二者之间的相互关系研究相对较少[17-18]。根据前述“协同开采”的思想,如果采空区能够被纳入整个矿山的开采布局之中,成为开采工艺流程的一部分,那么矿山将取得较好的协同效果,输出较高的协同效应。这种协同技术,既实现了隐患资源的安全高效开采,同时又处理了空区隐患,可谓一举两得。从协调资源开采的角度,这一空区处理方法,就是矿山开采过程中的采空区协同利用。

采空区协同利用是将现有采空区直接或通过某种技术手段环境改造后被纳入整个矿山的开采布局之中,作为开采系统中的部分井巷工程、切割工程、自由爆破空间、硐室空间等加以利用,使矿山取得较好的协同效果和较高的协同效应。

新方法区别于“充”、“崩”、“撑”、“封”等常规采空区处理方法,如用一个字来表示这种采空区处理理念,那就是“用”。显而易见地是,这种“用”区别于矿山闭坑后的用,是资源开采过程中的“用”,是从系统的内部出发,积极地、主动地、能动地“用”。

5 采空区协同利用的基本原则与模式

5.1 采空区协同利用的基本原则

5.1.1 安全第一性

采空区协同利用,不能以牺牲工程稳定性为代价,在保证工程稳定的前提下,变被动为主动,变不利为有利,充分合理地开发利用采空区。工程安全性应包含宏观上工程整体稳定性与微观上的施工安全。

5.1.2 工艺合理性

采空区利用本质是使得采空区所在空间位置能够最大程度上内嵌入开采布局中。采空区利用对采矿方法设计提出了要求,因此,在采矿方法选择时就应同步考虑到采空区的协同利用。

5.1.3 经济节约性

采空区协同利用需要考虑经济性,如果仅考虑工艺方便,而花费代价太高就使利用意义大打折扣。如果能够直接利用,不进行采空区物理环境的改造,此时成本最低。

5.2 采空区协同利用的基本模式

从利用过程中采空区所起的作用不同,将采空区协同利用分为以下三大类基本模式。

5.2.1 作为开采空间利用

结合选用的采矿工艺,调整开采布局,将采空区调整为开采布局的一部分,充分利用采空区,节省工程量,提供施工方便。对于复杂的空区群,可能有多套调整利用方案,需进行综合比较确定最佳方案。

按改造的程度不同,作为开采空间利用模式又可分为四亚类。

1)直接调整利用。根据采空区空间形状,规模,方位,将其调整为开采系统中的部分井巷工程、切割工程、自由爆破空间、硐室空间等直接利用,适用于中小规模的独立采空区。

2)崩落部分围岩后利用。基于采矿方法的开采布局中,如果不能直接将采空区利用,可以采用崩落部分围岩后,将采空区调整为部分井巷工程,切割工程或自由爆破空间利用,适用于中小规模的独立采空区。

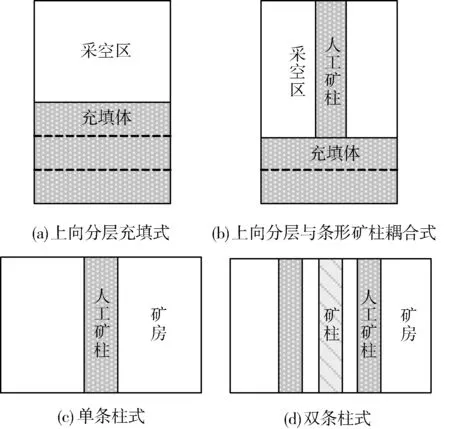

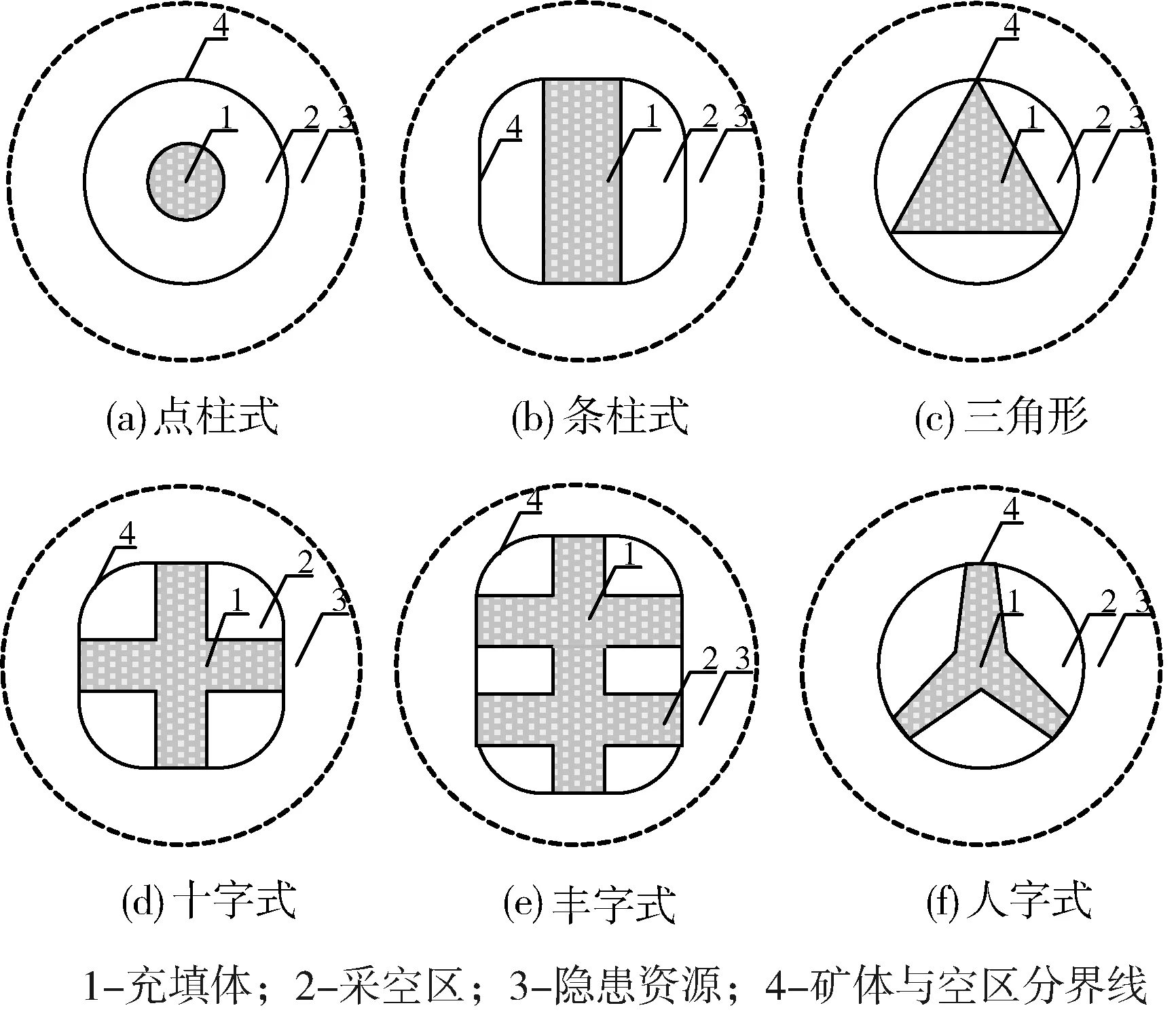

3)部分充填后利用。采矿方法的开采布局中,如不能直接将采空区直接利用,也可以借鉴采矿环境再造技术,采取先进行部分充填后将其调整为部分井巷工程,切割工程或自由爆破空间利用,适用于大中型采空区。图1为部分上向分层充填与条柱式充填表现形式,图2给出了部分不同表现形式的人工矿柱水平投影图。

4)联合处理后利用。对于复杂形状的大中型采空区或者复杂空区群体,经多种常规采空区方法或采矿环境再造方式处理后再进行利用。

5.2.2 作为转换空间利用

将采空区看作为转换空间进行利用,是指将废石、尾矿等矿山固体废料直接充填至井下采空区,少废或无废排放。采空区作为转换空间利用不仅解决了这些废料的排放堆积问题,而且强化了工程稳定性。采空区周边资源回采也可与转换空间的利用协同进行,系统输出较高的协同效应。

图1 水平分层充填与条矿柱式充填

图2 人工矿柱水平投影图

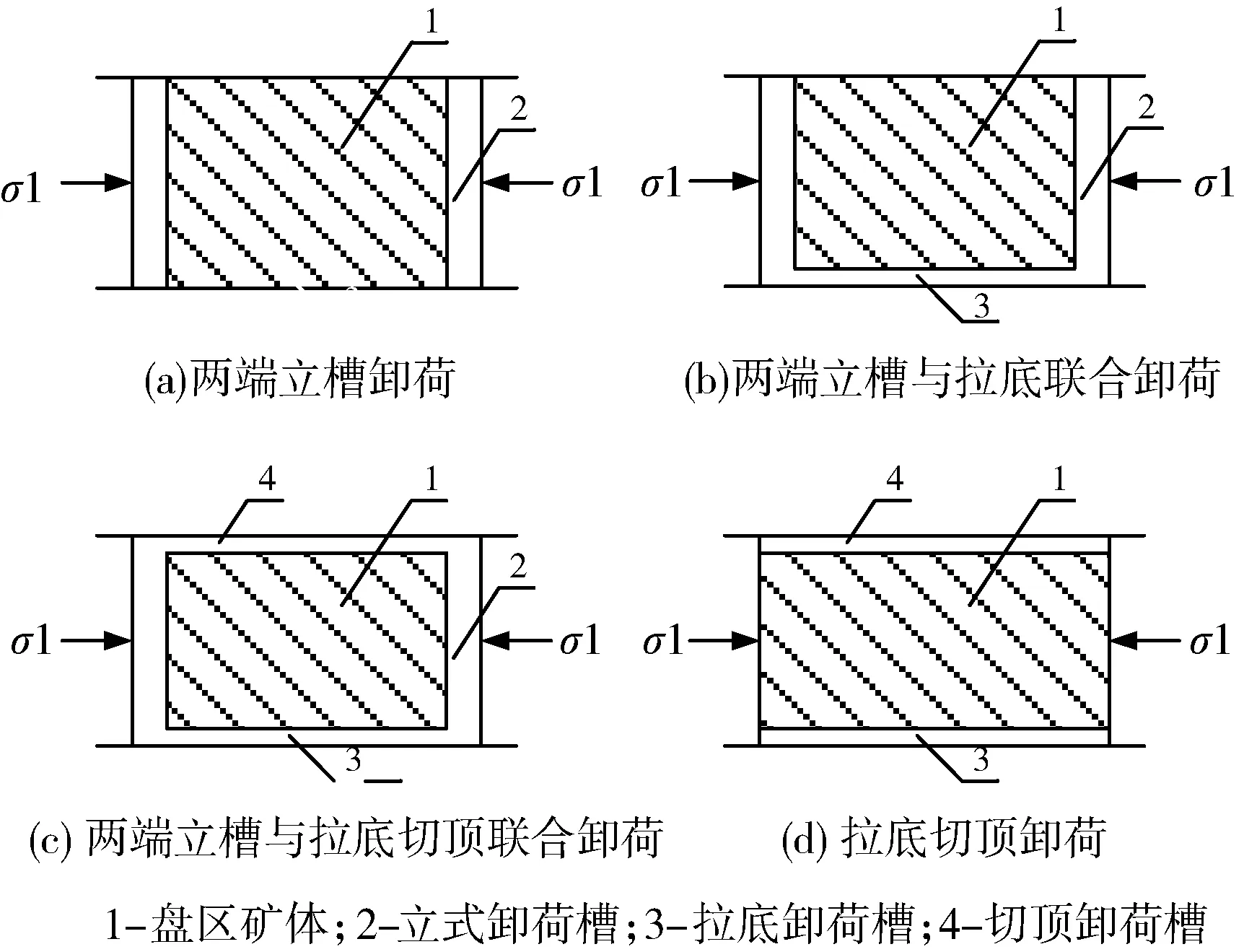

5.2.3 作为卸荷空间利用

深部资源的不利开采条件主要表现为“三高一扰动”的特点,即“高地应力、高地温、高岩溶水压和强烈的开采扰动”[19]。近年来,深部资源卸压开采技术取得了较大进展,其卸荷原理是通过合理的回采顺序,使开采区域的适当部位产生局部弱化,以合理调整围岩应力分布状态,在开挖结构的近表层形成低应力卸荷圈,使应力集中部位向深部转移,在围岩深部形成应力集中的自承载圈[20]。

通过调整开采布局,可将部分现有空区调整为卸荷开采中卸荷槽的一部分加以利用。图3所示为采空区作为部分卸荷空间的利用模式。

图3 采空区作为卸荷空间的利用模式

6 结论

1)创新地提出了“协同开采”新采矿理念,定义了基本概念,探讨新理念与现有采矿与环境关系可调和理念的区别与联系。作为一种新的采矿模式,协同开采具有广阔的应用前景,为复杂难采矿体或具有特殊工程目的矿床的开采,指明了一条科学可行的发展方向。

2)从协调资源开采的角度,创新地提出了“协同利用”采空区处理方法,确立了采空区协同利用的基本原则与基本模式,进一步丰富和发展了采空区处理技术体系。

3)“协同开采”与“采空区协同利用”两种新思想的提出,将对我国采矿科学技术的进步产生重要而又深远的影响。

[1] 黄建明. 我国有色金属矿业的形势与对策建议[J]. 世界有色金属, 1999(2):17-19.

[2] 桂祥友, 马云东. 矿山开采的环境负效应与综合治理措施[J]. 工业安全与环保, 2004,30 (6): 26-28.

[3] Adisa Azapagic. Developing a frame work for sustainable development indicators for the mining and minerals industry[J]. Journal of Cleaner Production, 2004(12): 639-662.

[4] 古德生, 李夕兵. 现代金属矿床开采科学技术[M]. 北京:冶金工业出版社, 2006.

[5] 周爱民. 国内金属矿山地下采矿技术进展[J]. 中国金属通报, 2010(27):17-19.

[6] 李夕兵, 李地元, 赵国彦, 等. 金属矿地下采空区探测、处理与安全评判[J]. 采矿与安全工程学报, 2006, 23(1): 24-29.

[7] 李俊平. 缓倾斜空场处理新方法及采场地压控制研究[D]. 北京: 北京理工大学, 2003.

[8] 千海洪, 邓秀艳, 徐荣军. 高台阶崩落法处理复合采空区的应用实践[J]. 工程爆破, 2007, 13(3): 42-44.

[9] 周科平, 高峰, 胡建华, 等. 顶板诱导崩落预裂钻孔裂隙发育监测与分析[J]. 岩石力学与工程学报, 2007, 26(5): 1034-1040.

[10] 陈友东, 唐有德, 姚香. 类框架结构采空区处理新技术的研究与实践[J]. 有色金属:矿山部分, 2002(11): 5-7.

[11] 古德生. 地下金属矿采矿科学技术的发展趋势[J].黄金, 2004, 25(1): 18-22.

[12] 邹友峰, 邓喀中, 马伟民. 矿山开采沉陷工程[M].徐州: 中国矿业大学出版社, 2003:196.

[13] 钱鸣高. 绿色开采的概念与技术体系[J]. 煤炭科技, 2003(4):1-3.

[14] 周科平, 高峰, 古德生. 采矿环境再造与矿业发展新思路[J]. 中国矿业, 2007, 16(4): 34-36.

[15] Haken H. Synergetics: From pattern formation to pattern analysis and pattern recognition[J]. International Journal of Bifurcation and Chaos, 1994, 4(5): 1069-1083.

[16] Daffershofer A, Haken H. Synergetic computers for pattern recognition-a new approach to recognition of deformed patterns[J]. Pattern Recognition, 1994, 27(12): 1697-1705.

[17] 陈庆发, 周科平, 胡建华, 等. 碎裂矿段开采与空区处理协同研究[J]. 中南大学学报:自然科学版,2010, 41(2): 728-735.

[18] 陈庆发. 碎裂矿段开采与空区处理协同研究[D]. 长沙:中南大学, 2009.

[19] 何满潮, 谢和平, 彭苏萍, 等. 深部开采岩体力学研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2005, 24(16): 2803-2813.

[20] 李向东, 周益龙. 深井卸荷开采技术研究[J]. 矿业研究与开发, 2006(S1): 19-22.