太平洋战争时期的四平集中营——伪满当局对东北境内同盟国天主教神职人员的政策

吴佩军

(华南师范大学外文学院,广东广州510631)

1941年12月8日,日本海军偷袭珍珠港,美国对日宣战,英国、荷兰和比利时流亡政府以及哥斯达黎加等也相继对日宣战,伪满洲国亦对美国及其同盟国宣战,太平洋战争爆发。日本殖民当局宣布伪满洲国境内尚未撤走的美英及其同盟国国民为“敌国人”,将这些“敌国人”逮捕,并关入哈尔滨、四平、奉天三个集中营。四平集中营设立于1941年12月13日,关押的全部是天主教神职人员,其国籍分别为美、英(实际上是加拿大)、荷、比四国。1942年7月15日,比利时籍天主教传教人员被转移到奉天集中营,四平集中营于是成为主要关押加拿大籍传教士的地方。其间,美日通过瑞士等中立国达成交换部分战俘和在押人员的协议,四平集中营中的一部分在押人员被释放,但大部分人员则一直被关押到1945年8月日本战败之后。

本文利用美国国家档案馆马里兰州帕克分馆收藏的国际红十字会于1943年11月探视四平集中营之后留下的备忘录、释放人员Roger.Drolet于1943年11月30日撰写的《四平街(满洲)平民集中营报告》、日本外务省外交史料馆的关押人员名单、曾被关押在集中营的四平教区法库天主教堂本堂神父Edouard.Gilbert在1946年出版的回忆录《满洲的监禁》,以及加拿大学者AIvyn.J.Austin的著作《拯救中国:加拿大传教士在中央帝国1888-1959》,还原四平集中营的历史,并分析“太平洋战争”期间日本殖民当局对“敌国”天主教神职人员的政策。国际红十字代表探视四平集中营的活动是在日伪政府严密监视和安排下进行的,代表们获得的关于集中营的部分信息可能存在不实之处,而Roger.Drolet和Edouard.Gilbert曾被关押在四平集中营中,其回忆具有很强的真实性,但有疏漏的地方,二者可以互补,而AIvyn.J.Austin的著作则是根据更多的当事人的回忆写成,具有一定可信度。

四平集中营是伪满当局在东北设立的最主要的一所关押天主教神职人员的集中营,它对了解日伪当局对天主教会以及同盟国的政策具有代表性。本文拟以日伪当局在该集中营的关押政策为线索,对太平洋战争时期日伪当局的宗教政策和外交政策的本质进行深入探讨。

一、四平集中营的历史

1940年9月23日,日军进入法属印度支那北部,到了27日,日、德、意签订了“三国同盟条约”。此后,日本不断加快入侵东南亚的步伐,并日益威胁英美的利益。美国立即采取了行动,先是加紧援华,以钳制日本,而后又于翌年7月冻结日本在美国的所有资产,并禁止石油和钢材等军需物资向日本出口。面对美国的压力,日伪当局也采取了一系列政策。1940年,日伪当局冻结了同盟国教会的基金,导致加拿大魁北克教会管理的四平和林东教区资金严重缺乏。在这种情况下,教会开始解雇中国雇员、仆人以及学校的教师,并关闭了部分教会学校。

此后,日本与美英的关系进一步趋于紧张,战争一触即发。1941年8月,英美等国领事通知教会的神职人员尽快离开东北。与此同时,伪满警察加大了对教会人员的监视力度,不定期地传讯教会人员和天主教徒,监视教会的宗教活动。据加拿大神父Edouard.Gilbert回忆,“满洲国警察经常会提出一些奇怪的问题,如神父对德国萨尔州1935年举行的全民选举的看法”[1]20。

太平洋战争爆发后的翌日,居住在伪满境内的同盟国籍天主教神职人员被逮捕。加拿大神父Edouard.Gilbert回忆,“12月9日,两个满洲国警察来到教堂,收缴了神父用于防身的武器,并宣布同盟国的神职人员,除了妇女和未达到服兵役年龄的人之外,一律于9点前集合,送往设在奉天的集中营,而后转往四平集中营”[1]22。

据日本外务省保存的《四平收容所第24号康德九年三月二十三日现在敌国人收容者名簿》记载,1941年12月27日为止,四平教区和林东教区的同盟国国籍的天主教神职人员都被集中到四平集中营。1941年12月到1942年7月间,集中营设在四平教区主教府,1942年7月之后转移到勤仁拉丁修院楼①勤仁拉丁修院,法文名称为Petit seminaire,又被称为辣丁馆,是天主教四平教区建立的修院。见平山正十:『蒙疆カトリック大観』(復刻版),大空社,1997年,第546页。。四平教区主教府位于四平铁道东二马路南头。四平天主教神父丁汝勤在文章中写道:“(主教府)1929年春开始动工修建,1930年8月竣工,建筑面积约一千米左右,是当时四平东部唯一的一座楼房”[2]99。而国际红十字会的报告中则写道:“集中营设在了四平罗马教廷神父住宅里,建筑面积840平方米,占地面积550平方米,周围有3米高的砖墙”,“这个住宅离南满铁路车站仅四分之一英里,房子的外墙是红色的,屋顶也是红色的,院墙是灰色的”[3]2。

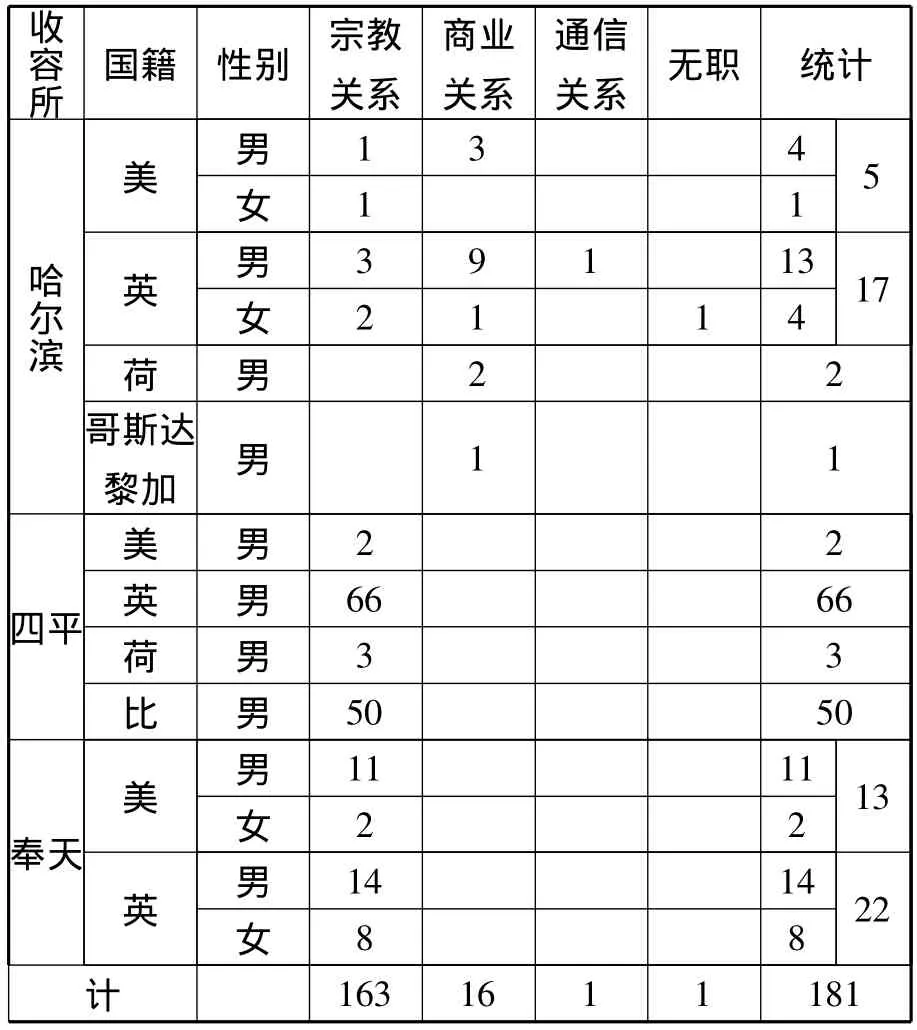

关于四平教区主教府内关押的天主教神职人员的人数说法不一。根据Roger Drolet的讲述于1943年11月30日编写的《四平街(满洲)平民集中营报告》中写道:第一个集中营曾关押了加拿大传教会和比利时传教会以及3个美国传教会人员,共有130人。后来,比利时人于1942年7月15日被转移到奉天集中营[4]2。而伪满洲国治安部警务司特务科1942年2月的统计显示,四平集中营关押了英、美、荷、比四国国民121人,其职业均与宗教有关,且皆为男性[5]。其中,英国民应该指的是加拿大的天主教神职人员。

集合生活者职业别统计表(康德九年二月的调查)

根据伪满洲国治安部警务司特务科1943年3月23日制订的《敌国人收容者名簿》的显示,四平集中营的121人来自四平教区、林东教区、齐齐哈尔教区、热河教区、赤峰教区、抚顺教区[5]。

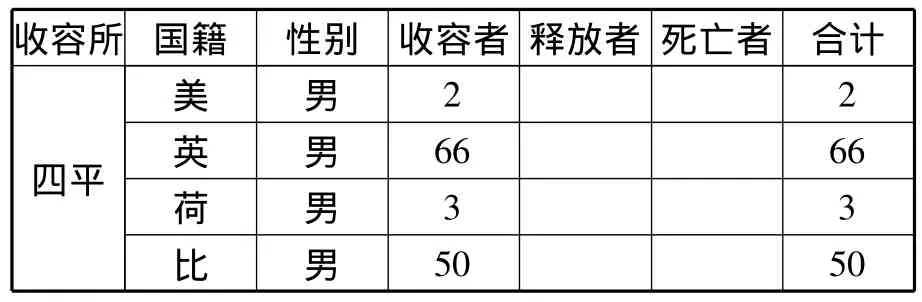

集合生活者异动统计表(康德九年二月的调查)

据伪满洲国治安部警务司特务科1942年2月的统计显示,四平集中营关押的英、美、荷、比四国国民121人没有死亡和释放者[5]。

1942年7月,四平集中营被转移到勤仁拉丁修院楼,比利时人和荷兰人被转移到奉天集中营,加拿大人和美国人则被留了下来。勤仁拉丁修院楼建于1934年,位于四平二马路南,为三层楼房[6]229。日伪政府之所以将他们从主教府转移到勤仁拉丁修院楼,据说是因为主教府离南满铁路很近[7]284。

对于勤仁拉丁修院楼中关押的神职人员的人数有多种说法。国际红十字会的报告中提到:“这里有60名警察把守,关押了加拿大人56名,美国人2名,合计58人”,“这些被关押人员属于四平、奉天、吉林等地的加拿大魁北克外方传教会和四平街圣卫亚道会、玛利亚外方传教会①圣卫亚道会(拉丁语为Congregatio Clericorum Parochialium seu Catechistarum S.Viatoris、简写为:CSV)1831年成立于法国里昂,主要从事青少年的教育,活动于法国、加拿大、西班牙、比利时、海地、秘鲁等16个国家。四平街圣卫亚道会成立于1931年,由四平教区加拿大籍修士24人组成,其宗旨是:在四平教区内从事办学,以教会学校的形式协助教区传教。1933年3月创办了私立四平街英文中学和四平街女子德化小学等。见《吉林省志.宗教志》,第231页。,最大51岁,最小29岁,平均36岁”[3]3。《四平街(满洲)平民集中营报告》一文则记载关押在集中营中的神职人员为60人,其中11个人属于圣卫亚道会,其总部地址是1145 Rue S.Viateur,Ouest,Montreal;43个人属于魁北克外方传教会,其总部地址是Foreign Mission Society of Quebec,Pont Viau,Montreal,Canada;5个属于基督兄弟会,地址是Christian Brothers,Montreal;1个属于美国玛丽诺亚天主教外方传教会,地址是Catholic Foreign Mission Society of America,Maryknoll,New York[4]3。

二、四平集中营的特征

伪满当局对监禁在四平集中营的同盟国天主教神职人员,基本上遵守了国际公约的规定,看管不严格,伙食基本可以保证供应,而且还允许国际红十字会视察集中营。四平集中营的特征可以归纳为以下几点:

首先,伪满当局对集中营的看管并不严。四平教区修女和主教只是被限制活动,而没有被关入集中营。《四平街(满洲)平民集中营报告》则写道:“这里的修女属于四平圣母无染原罪传教会②四平圣母无染原罪传教会于1927年由加拿大圣母无染原罪传教会总会创立,修女最多时有46人。主要任务是在教区各主要堂口兴办施医院,通过施医协助传教。在四平街总堂办总院,在各堂口办分院。1947年总院和分院自行关闭,修女回国。见《吉林省志.宗教志》,第233页。,还有一些属于圣安东尼会,她们没有被捕。”[4]3国际红十字的报告中写道:“魁北克外方传教会的代表是Louis Lapierre③中文名为石俊声,1880年7月27日生于加拿大,圣名类斯,1906年7月在加拿大桑热罗莫晋铎,1925年10月17日进入中国东北地区传教,1930年2月19日被罗马教廷任命为四平那教区监牧,1932年6月21日升为教区主教,8月4日领祝圣礼,1952年12月1日去世。,他没有被关押到集中营中。”AIvyn.J.Austin也在书中写道:“主教心脏病发作,当局于是允许其待在自己的房间中,但不可以与其他的神父往来”,“日本人看管的并不严,一些人获得了关照。其中,soeurs antoniennes de marie被允许外出,到主教府那里为神父们做饭。MIC修女还可以在1943年之后给初学者传道。只有白城子的神职人员被一直隔离到1945年,其间一直没有接到加拿大寄来的东西。20个修女被允许在4个地方活动”[7]284。

其次,集中营的伙食可以基本保证供应。国际红十字会的报告详细地记述了居住条件和伙食情况:“这里房间一共有3个,没有医生,有电灯,但取暖条件不好,是用煤取暖,通风设备也不好,没有热水,只有冷水。一周只能洗一次澡。早饭8点,午饭12点半,晚饭19点。伙食是免费的,每人每天限量供应600克面包,40克面粉,米有时有有时无,肉200克,鱼100,每月供应鸡蛋8个到9个,豆油250克,人造黄油10克,没有牛奶和奶酪,蔬菜、土豆、水果20克,糖20克,盐30克,绿茶和甜品没有,有时供应日本面条,没有烤箱和冰箱”[7]284。而《四平街(满洲)平民集中营报告》则写道:“第一个集中营,政府提供食物。而在第二个集中营,政府给每个人增加了一点五美元的生活费,用于购买食物、水、取暖与照明材料”。此外,该报告还介绍了集中营的作息制度,“他们5点45起床,5点50点名,6点祈祷,6点半整理房间,21点30点名,22点关灯,不许吸烟,可以打球,可以到菜园种菜,去图书馆看书,神父被允许在院子中走动。”[4]3国际红十字会的报告还记录了集中营中的神职人员的健康问题:他们的体重“最重83公斤,最低45公斤,平均58.5公斤……有两个加拿大人于1943年10月28日死于脑血管破裂”。而Roger Drolet在《四平街(满洲)平民集中营报告》中则记录了其中一个死者的姓名为Msgr·Masse。

加拿大神父Edouard.Gilbert也在回忆录中写道:“士兵没有虐待在押人员,没有强迫他们做苦役。但是这些人精神压力大,虽然没有饿死的人,但大家营养不良,健康状况不好。神父们祈祷,担心惩罚,没有自由,对前景感到焦虑。每天做弥撒”[1]55。

第三,伪满当局允许国际红十字会视察集中营。太平洋战争期间,国际红十字会驻日本代表处通过日本红十字会和日本外务省“在敌国居留民关系事务室”派遣代表,先后两次视察了四平集中战俘营。国际红十字会代表视察各地战俘营,除给四平集中营的天主教神职人员和各地战俘营的盟军战俘带去慰问品和医药品外,视察结束后还撰写视察报告,分别上呈给日本外务省和国际红十字会总部以及美英等国政府[8]11。

其中,国际红十字会驻日本代表处代表第一次视察四平集中营是在1943年11月中旬;国际红十字会驻日本代表处派遣代表第二次视察沈阳盟军战俘营的时间是1944年12月3日。1944年12月6日,回到东京的国际红十字会驻日代表处的安格斯特撰写了《奉天及四平街拘留所视察报告》,在送呈给国际红十字会总部的同时,也分别抄送给了日本国际红十字会和日本外务省“在敌国居留民关系事务室”[8]11。

三、日伪当局的关押政策

通过分析国际红十字会的报告、Roger Drolet的《四平街(满洲)平民集中营报告》以及AIvyn.J.Austin的著作、神父Edouard.Gilbert的回忆录中关于四平集中营的记述可以发现,被关入集中营的只是男性神职人员,集中营的伙食尚可,有一定的自由活动时间,但医疗和取暖条件不好。日伪政权在伪满洲国境内的奉天和哈尔滨,在山东的潍县和上海也都设立了收容盟国侨民的集中营。四平集中营与这些集中营相比,饮食条件相似,但居住条件较好,被押人员没有被强制劳动,拥有更多的自由,而且关押的只是男性神职人员,修女则没有被关押。可以说,日伪当局采取了较为宽松的关押政策①熊月之在《上海盟国侨民集中营述论》一文中指出上海盟国侨民集中营的管理非常严格,侨民过的是被剥夺自由的集体生活;集中营条件相当简陋,物质供应匮乏,特别是后期,缺水缺粮缺药;集中营侨民一旦反抗、逃跑,将受到严厉惩罚。熊月之:《上海盟国侨民集中营述论》,《上海纪念抗日战争胜利60周年研讨会论文集》,上海人民出版社,2005年。。

日伪当局之所以采取宽松的关押政策是有其原因的。

首先,美国、加拿大、荷兰、比利时、哥斯达黎加的传教士虽然与其母国保持着一定联系,但同时也受到罗马教廷的节制,而罗马教廷与日伪政权一直保持着“亲善关系”。考虑到与罗马教廷的关系,日伪政权也采取了宽松的态度。其次,这些被关押的传教士遵从教廷的指令积极协助日伪政权推行殖民政策。例如,四平教区主教石俊声“在伪满皇帝登基时,积极筹备庆祝,并参与了东北教区制定《皇帝颂》、《官府诵》的工作,散布‘宫府以行善谕我,以刑敬我,我循规蹈矩,勿犯罪失’的思想”[2]105。天主教会一直保持了顺从的态度,而日伪政权也没有将其视为严重的威胁。正如AIvyn.J.Austin所言,“日本人认识到这些神职人员对自己并无任何威胁,但是他们头脑中的官僚主义思想驱使他们仍然执行上司的命令,将这些人关押起来”[7]284。

另一方面,1854年被美国的佩里舰队打开国门的日本开始推行所谓的“文明开化”和“脱亚入欧”,甚至连日本的高官都一味地模仿欧美文化,建起了仿欧的“鹿鸣馆”,身着洋装,举办化装舞会。在外交上,日本一味追随英美,与英国三次结盟,以期通过英美势力支撑日本在亚洲的外交路线。1941年珍珠港事件前,即使是在日本海军高层已作出偷袭美国海军基地珍珠港的决定后,日本政府当局中仍然有一些人反对同美国开战。在同美国的交战中,一些日本人虽然口头上叫喊着“鬼畜英美”,但仍然视英美为“文明之国”,日本同英美的战争是“文明人之间的战争”。很大程度上是和战前日本由来已久的这些“崇美”、“尊美”的情结密不可分的[8]14。

日伪政权将“敌国”的天主教传教士软禁之后,各国传教会在伪满境内的势力范围发生了变化。1942年至1945年间,高德惠指示巴黎外方传教会的神职人员进入四平和抚顺教区,掌握了两个教区的传教权。而延吉教区的德国传教士也受到伪满政府的特殊关照,分布在6个县的德国籍传教人员53名,建立堂口、慈善机构、教会学校190余处,信教群众15 709人,传教机关的数量及信徒的分布密度是东北地区11个教区之最[6]212。

[1]Edouard.Gilbert.Entr’quatr’murailles:quatre ans d’ internement en Manchourie[M].Pont-Viau:Editions Missions-eétrangeères,1946.

[2]丁汝勤.天主教四平教区的由来和发展[A].四平文史资料第一辑[M].1988.

[3]Copy of incoming cablegram:INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS[Z].

[4]Copy of incoming cablegram:INTERNMENT OF AMERICANS AND ALLDED NATIONALS[Z].

[5]“抑留者名簿ノ件”[EB/OL].外務省外交史料館>外務省記録>A門 政治、外交>7類 戦争>0項>大東亜戦争関係一件/交戦国間敵国人及俘虜取扱振関係/帝国権下敵国人関係/在満支敵国人関係第六巻,JACAR系统查询编码B02032566400.

[6]吉林省地方志编纂委员会办公室主编.吉林省志:宗教志[M].长春:吉林人民出版社,2000.

[7]AIvyn.J.Austin.Saving china:Canadian missionaries in the Middle Kingdom 1888-1959[M].university of tornoto press,1986.

[8]王铁军,焦润明.第二次世界大战时期日军对盟军的战俘政策析试[J].世界历史,2009(5).