红色符号南泥湾

□ 本刊记者 刘 堃

红色符号南泥湾

□ 本刊记者 刘 堃

南泥湾,不应该仅仅是一首红歌、一幅图画或一段曾经的故事。如今,南泥湾不仅仍然被缅怀式的赞美和歌颂,更在积极思考和探求未来的发展之路。

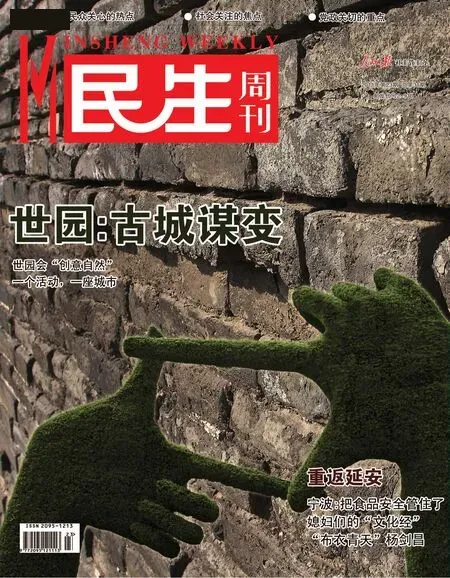

如今的南泥湾水田。图/刘堃

一首红歌,一段历史,一种精神成就了一座距离延安市区45公里的小镇——南泥湾。

1943年3月,贺敬之作词、马可谱曲的歌舞《挑花蓝》唱道:“陕北的好江南,鲜花开满山,开满(呀)山;学习那南泥湾,处处是江南……又战斗来又生产,三五九旅是模范……”这首脍炙人口的歌唱遍了大江南北,传唱至今,让人人都知道了,陕北还有个好江南——南泥湾。

随着革命的胜利,1949年建国后,模范的南泥湾成为了全国的标准,南泥湾精神更是从“革命的武器”升华为了“发展的动力”,绵延至今。

“虽然现在和过去的计划体制不一样,市场经济需要更加灵活的方式方法,但艰苦奋斗的南泥湾精神在新时期我们仍然需要,这是我们的‘本’。让南泥湾和其精神重新焕发出明亮的光辉,是我们这一代人的使命。”南泥湾镇党委副书记王随平对目前南泥湾的发展如此说道。

这样一个曾经“神话”般的地方,无疑承受了比其他地方更多的历史、地理、文化、环境之重,在此之下的南泥湾如今怎样?其发展又有哪些突破与瓶颈?随着记者采访的深入,其形象逐渐丰满起来。

70年前的南泥湾。这片红色土地是延安精神的发源地,也是中国农垦事业的发祥地。

经典南泥湾“形象”

抗日战争中,国民党对陕甘宁边区实行包围封锁,边区经济遇到了很大的困难。为了粉碎封锁,夺取抗日战争的胜利,在党中央和毛主席“自己动手、丰衣足食”和“生产自给”的号召下,边区军民开展了大生产运动。在这场运动中,八路军留守的部队发挥了重要作用,生产自给运动搞得最好的是120师的359旅。

1941年3月,359旅在旅长兼政委王震的领导下,本着“农业为第一位,工业和运输业为第二位,商业为第三位”的方针,在距延安近百里的南泥洼(后改名为南泥湾)开荒造田。从1940年到1943年开垦荒地50000亩,在这些土地上种粮、菜、麻、烟,还养猪5000多头,部分解决了部队的供应问题。在开荒造田的同时,他们还建立了大光纺织厂,大光肥皂厂,产品除自用外,剩余部分在市场上出售。在绥德、南泥湾等地还开创了盐井、木工厂、铁工厂、磨坊、粉坊、油坊等工业生产项目。为了运输部队所需物资,组建了一个有600多头骆驼的运输队;他们办商业,从建立“军民合作社”开始,发展到有十多个分店的大光商店,这些商店不仅在保证军需民用方面起了重要作用,还为部队积累了资金。

1943年,359旅实现了经费、物资自给,粮食做到了耕三余一。不仅提高了部队的生活自给程度,改善了部队的物质条件,而且有力地促进了边区经济建设。经过五年的开发建设,南泥湾的面貌发生了巨大变化。

这里的百姓对那段历史依然清晰,“自力更生,艰苦奋斗”的精神也依然在传承和延续。

如今的南泥湾“表情”

时过境迁之后,这里的百姓对那段历史依然清晰,“自力更生,艰苦奋斗”的精神也依然在传承和延续。

侯秀珍今年61岁,1958年从河南逃荒来到南泥湾后就再也没有离开过,她的公公即是当年359旅9团9连连长刘宝斋(音)。

她告诉记者,如今她被当地政府反聘做“关心下一代工作”,会定期给小学生们讲讲爱国主义教育课。如果哪一天没事,她则依旧延续过去的作息时间,早上5点多起床,给家人做好早饭后便下地干活,晚上也基本就是看看电视,十点左右就上床休息了。

“这里的人差不多都是这样的生活习惯,尤其是困难年代过来的人。现在的生活确实比以前好,家家手里也有些存款,但不可否认,南泥湾发展得还是很慢,南泥湾需要外面的资金。”这个一辈子生活在南泥湾的妇女对家乡的发展颇为关心。她说:“南泥湾现在没有很好的工厂,以前政府扶持过的三家酒厂,现在基本上也处于半停产状况,基础设施还不完备,本地人的思想观念也要变,现在还是相对保守”。

侯秀珍的担心不无道理。行走在南泥湾镇的街道上,南泥湾大生产展览馆是其旅游项目的最重头经典,同时兼具爱国主义教育功能,除此之外便是展览馆对面公路下是150亩的示范田。这几乎就是整个南泥湾景区。

这一方面在南泥湾镇党委副书记王随平那里也得到了印证。王书记告诉记者说:“如今的南泥湾基本还是靠第一产业,种植和畜牧为主,工业不多,年游客量不足一万人。经济来源主要是种地、养殖和劳务输出。”

“如今水稻种植面积并不大,很多人都选择种植玉米,因为播种玉米后,便有大量时间可以外出打工,等到收获时再回来收割即可,但其实玉米在这边的价格并不高。”王书记介绍,南泥湾的养殖业主要是猪和鸡,因为退耕还林,现在牛羊也不多了,环境确实比以前好了许多。南泥湾劳务输出虽然有一点效益,但是大量的人都外出,却没有优秀人才引进,这也是造成南泥湾发展缓慢的一个重要原因。

“还有就是人们的思想观念,镇上有文化站,里面也有很多有用的书籍,虽然看的人不多,但我们仍然在积极推进,比如通过一些科教电影的形式进行先进文化的传播,如今人们也都接受了这样的方式。”王书记说。

“虽然慢,但这些年比起以往还是进步不小。去年村村通马路全部贯通,条件较差的农户,政府也帮助接上了自来水,医疗上现在都实行了新农合,一年只用交30元钱,并且实行了全省统一药剂,村民看病难的问题基本得到解决。”

未来南泥湾之路

“陕北民歌固然好,但南泥湾也需要交响乐,否则对不起它的名声”,香港中国城市研究院副院长王合成直言不讳地这样评价道。

“其实区上、包括市里都很着急,每届西洽会,市政府都会重点推介一下南泥湾,希望能够引进资金,带动发展,但遗憾的是‘雷声大,雨点小’,至今也没有实际落实的。”王书记对资金的问题非常感慨,整个采访过程中他多次提到引资的问题。

而对于去年10月份媒体公布延安市政府与南太平洋投资财务有限公司执行董事冯铁兵以及359旅后代在北京签订100亿投资“南泥湾”,开发红色旅游、生态观光、特色农产品加工、城乡一体化建设和休闲度假五个板块的消息,王书记说:“确有此事,只是目前钱还没有到账。”

据《民生周刊》记者了解,延安市政府也感到了紧迫性,于今年4月份将南泥湾开发提上更迫切的议事日程,计划投资三千余万元建设路、桥、水、电等基础设施。

与此同时,南泥湾镇政府也采取了积极措施。“目前政府正在积极引导,农业上让农民种植蔬菜,另外就是大力发展旅游业,对游客人群的定位也从过去的学员型向更加广泛的人群调整。” 王书记说。

对于南泥湾未来的发展,侯秀珍也有自己的想法。她说自己虽然是一个普通村民,但是长期以来非常关注发展的问题。“我觉得应该发展一些粮食加工企业,我们这里的稻米、玉米质量很高,这样就会有一些附加值,人们也不用出去打工,有了人气,慢慢也就发展起来了。”

临行时,侯秀珍告诉记者,希望我们能把南泥湾宣传出去,以便看看是否能有外资看上这片土地来投资。她说:“我去过一次北京,是做节目,以后有机会我还要去,希望能为家乡做点实事。”

□ 编辑 刘文婷 □ 美编 庞 佳