美国地质灾害防治现状综述

刘东燕,侯 龙,伍川生,雷 闪,关 森

(1.重庆大学 土木工程学院,重庆 400045;2.山地城镇建设与新技术教育部重点实验室(重庆大学),重庆 400045;3.美国科罗拉多矿业大学,美国 Golden 80401;4.中石化石油勘探开发研究院,北京 100083)

0 引言

以滑坡、泥石流为主的地质灾害是困扰世界上大多数国家的一个持久性问题。我国也是地质灾害频发的国家,灾害类型多、分布范围广[1-2]。据不完全统计,近年来,除地震外的各类地质灾害平均每年造成1000多人死亡、经济财产损失上百亿元[3]。因此,很多国家和地区都投入了大量的人力与资金,对地质灾害的防治进行研究。本文作者将就在中、美两国从事地质灾害研究、学术交流、留学期间所获得的各类信息进行总结,对美国的地质灾害防治现状做一初步的综述,以期为相关领域研究人员提供一定的参考。

1 美国的地灾职能部门

很多国家和地区都有专门设立的职能机构,用来处理地质灾害相关事宜。如我国的中国地质调查局,香港特别行政区的土木工程署以及位于美国科罗拉多州大丹佛地区的美国地质调查局(USGS)滑坡灾害研究中心。因所获得的支持以及所面临的情况有所不同,故各个地区的地灾防治机构有其自身的工作特色。

1.1 USGS 滑坡灾害研究中心介绍

美国地质调查局(USGS)滑坡灾害研究中心成立于20世纪70年代,是美国研究以滑坡、泥石流为代表的地质灾害的最高政府机构。经过几十年的发展,该中心已经成为世界一流的地灾防治研究机构。从最初成立时主要进行地质灾害调研活动,到如今的灾害预警、评估以及数据库构建的全方位工作形式,该研究中心的工作方向不断地向纵深推进。他们目前的主要工作目标,就是构建准确的、可实时更新的,以滑坡、泥石流为代表的灾害风险图,并对即将发生的灾害进行预警。他们把工作重心放在5个方面上:滑坡、泥石流所可能发生的时间与地点;规模会是多少;运动的特点;所影响到的区域有多大;特定地点处滑坡、泥石流产生的概率。

1.2 主要工作方式

在地质灾害的防(预防)与治(治理)两个方面,不同的相关人员有着不同的侧重点。有侧重于灾前监测预防的,有侧重于灾后分区治理的,也有把两者置于同等重要位置的。对于USGS而言,他们把大量的资源投入到灾害发生前的预警工作中。设计一个有效的运行系统,预测地灾并发布灾害警报有着非常好的前景。基于此,USGS与美国国家海洋和大气局(NOAA)合作,共同开发了以滑坡、泥石流为主的预警系统[4]。

为了对地质灾害行为以及其诱发因素有着更为深入的了解,研究中心的科学家们在科罗拉多州、华盛顿州、俄勒冈州、加利福尼亚州等地方设置了一些监测站,用于实时监测地灾发展状况,部分监测数据会实时公布在该中心的官方网站上,并对不同的监测站设置不同的研究目标。如与华盛顿州西雅图市政府等相关部门合作,共同绘制完成了该市的地质灾害风险图,并选定靠近海岸的几处陡坡进行监测。该地区地形陡峭,且冬季潮湿多雨,恶劣的气候、地质条件往往会诱发很多浅层滑坡。对于此监测点,科研人员把研究重点放在降雨对边坡浅层土体所造成的影响上,主要搜集当地的地质条件、水文条件以及降雨情况(累积降雨量、降雨强度、持时等),所得信息会以图表的形式实时发布在USGS官方网站上。在对1933~1997年时间段内的降雨情况以及诱发的滑坡产生的情况进行综合分析后,提出了适用于该地区滑坡预警的两种参考标准[5]:1.以两个相邻但天数不同的时段内的累计降雨量为预警参考(图1),也即分别以连续的15d以及与其紧接着的3d为两个相连的时间段,若这两个时间段内的累计降雨量之间的关系超过一定的阀值,则认为有发生滑坡的可能,经过数次修正,该预警标准的准确性已经提高到10%左右;2.以降雨强度和降雨持时为预警参考(图2),即设立降雨强度与持时之间的关系阀值,若某次降雨的强度和相应的持时之间的关系形式超越了该地区的预警阀值,则认为有滑坡的可能性,经过数次修正,该预警标准的准确性也提高到了30%到70%。当然,预警的可信度,还与对边坡土体的含水量、基质吸力等参数的了解程度息息相关,这些参数也同时由监测仪器得到。

图1 累积降雨量阀值Fig.1 Cum u lative p recipitation threshold

图2 强度-持时阀值Fig.2 Intensity-duration threshold

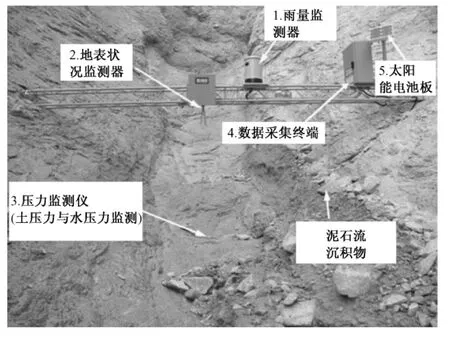

位于科罗拉多州Chalk悬崖区和Florida河谷区的监测站则主要用于监测泥石流的发展与发生。这两个地区属于泥石流多发地段,对于在区内设置的监测站,科研人员主要用其来收集当地的降雨特征数据(雨量、持时等)、监测地段地表变化情况、地表下岩土体压力(土压力、孔隙水压力)情况数据。如图3所示(取自USGS官方网站)。部件2为地表状况监测器,该监测器能探测泥石流逐渐发展并通过监测区域时的地表变动情况;部件3为埋入土中的压力监测仪,其中的压力板可监测地表岩土体的压力变化状况,所能达到的监测范围为5~4500kg,与其相邻的仪器用于监测孔隙水压力的变化;所有监测部件均以2秒(雨季)或2分钟(非雨季)一次的频率将所采集到的数据发送给数据采集终端,数据采集终端再每隔5分钟发送一次数据到附近的中继站。研究人员会对采集到的基础数据进行研究,以了解泥石流的形成、规模大小和运动特点,以及诱发泥石流的水文地质和工程地质因素,进而对不同地区设置不同的预警条件。

图3 泥石流监测仪Fig.3 Apparatus for debris-flow m onitoring

尽管研究目的有所不同,但各个监测站都采用同一样式的工作程序:监测地点处埋设测量传感器,不同传感器的接线都将汇集到一起,然后与数据采集终端相接;因野外难以获得电力,故所使用的数据采集终端由大容量电池(部分地区采用太阳能供电)来提供能量,通常情况下,6个月更换一次电池;终端定时通过无限信号的形式,将获得的监测数据发送给设立在附近的中继站;中继站继续通过无限信号的形式,将数据发送给USGS的数据接收处理中心;继而,该中心通过有线网络将数据传送到相关人员的个人电脑上,大致流程如图4所示[6]。这样的工作流程科技含量高,方便而快捷,为地灾的预警工作提供了及时有力的保障。虽然前期的设备资金投入较大,但可使用期限久,自动化的办公形式大大降低了人工成本,维护费用也偏低,并可通过该传输系统,与相关部门进行联动和数据共享。

图4 滑坡监测系统Fig.4 Exam p le of landslide m onitering system

不同地区的工程地质与水文地质条件有所不同,所设定的预警标准也略有差别,但都遵循相同的规律。经过多年的努力,现在已经做到了对部分监测地区地质灾害的实时预报,如上述的西雅图地区,科罗拉多地区,南加州的一些遭受过火灾的森林地区,以及东海岸部分地区。

1.3 其他工作内容

为了扩大影响,追踪地灾领域最新动态,滑坡灾害研究中心还积极承办或协办各类学术会议,如在USGS系统内部定期举行的工程地质体计算机模拟交流会;将于2011年在意大利举行的第5次泥石流灾害防治国际会议,以及2011年在加拿大Alberta举行的第11届国际暨第二次北美地区滑坡灾害研讨会等。作为政府所直属的部门,滑坡灾害研究中心的工作人员还履行其他方面的职责,如当地交通部门进行联动,指导地灾发生地区的车辆通行;定期制作宣讲材料,对地灾多发地区的民众进行地灾发生特点认知与逃生技能的培训等(图5)。另外,作为掌握了先进技术的机构,滑坡灾害研究中心还与很多工程建设部门进行合作,如对横贯美国东西部的I70州际公路进行养护的部门,就由该中心提供技术支持。

图5 美国地调局用于培训民众的漫画图Fig.5 The cartoon used byUSGS for the public training

2 美国地灾基础理论研究进展

美国每年都有大量的教研以及工程技术人员投入到地质灾害防治研究工作之中。但与中国国内地灾治理措施与基础理论研究所占比重大致相同的局面所不同的是,美国从事地灾基础理论研究的人员占了更大的比重。而基础理论又主要聚焦在非饱和土力学性质这个方面,在这方面取得丰硕成果的人员也很多,如USGS的 Edwin教授、Jonathan博士,华盛顿大学的Carter教授以及科罗拉多矿业大学的卢宁教授等。

其中,华人专家卢宁教授在非饱和土理论、工程实践等方面的成就,处于本领域的前列。他与美国密苏里大学的W illiam教授于2006年合作完成的著作《非饱和土力学》,是继加拿大 Fredlund教授与新加坡Rahardjo教授合著的《非饱和土力学》之后,非饱和土力学界的第二本经典教材。卢宁教授在本书中详细的阐述了非饱和土力学所涉及的关键知识,并首次提出了“吸应力”(suction stress)的概念[7],并认为应该将着眼点置于岩土体的力学性状而非变形情况上,针对此概念,美国地调局-科罗拉多矿业大学非饱和土研究小组开发出了配套的实验仪器和相应的伺服软件(图6)。经过室内实验,以及在美国加州地区几处边坡所做的现场试验结果的验证,发现该概念能与一些经典的非饱和土力学经验模型(如van Genuchten模型)结合的更加紧密,与业内普遍认可的“基质吸力”(matric suction)相比,具有应用面更广、更为符合现场实际等特点。

除了土力学基本理论方面的研究以外,很多研究人员还把目光投入到地质灾害的诱发因素上。如Utah大学的Trandafir教授综合运用现场观测、室内试验与数值模拟手段,对降雨在边坡浅层土体内所形成的湿润峰的发展特点进行了系统的研究,并提出了用以描述湿润峰推进深度与降雨持时之间关系形式的预测方程。美国地调局-科罗拉多矿业大学非饱和土研究小组还对雨水渗入边坡浅层土体后,运移方向的变化特点进行了深入研究,得到了具有建设性且有别于现有研究成果的结论。与中国很多学者一样,水位变动对位于库区边坡的影响情况,也是目前美国地灾界所感兴趣的热点问题。虽然不同学者的研究侧重点各有不同,但最终目的都是为了揭示地质灾害发展、产生的机理,并朝着构建行之有效的区域性甚至全球性预警系统而努力。

图6 美国地调局-科罗拉多矿业大学非饱和土研究小组自主研发的实验设备Fig.6 The apparatus invented by USGS-CSM unsaturated soil research group

3 常见的野外基本工作方式

为了解目前美国地灾界常见的基本工作方式,笔者与美国地调局-科罗拉多矿业大学非饱和土研究小组科研人员一道,对一处有滑移历史且具有再次滑移可能性的边坡进行了现场踏勘。该边坡位于I70号州际公路上Eisenhower隧道西出口处2.4km处(图7),州际公路横穿边坡腰部。自从公路完工以后,路基边坡土体就不断出现沉降的现象,部分边坡地段还出现过小规模滑坡。为此,科罗拉多州公路管理部门陆续地设置了一些沉降观测点(图8),用于初步监测工作。

图7 边坡位置图与相应的踏勘路线Fig.7 The slope location and corresponding survey rou tes

图8 路面沉降监测点Fig.8 M onitering site for the sedim entation of road surface

本次踏勘的主要目的是取得边坡周边几何形式图并在边坡上选定几条路线(见图7中虚线所示),为后续的监测仪器安放做好准备。踏勘时所用到的主要设备为肩背式GPS系统,该系统在使用前需连接到已装上了驱动程序的计算机上,通过计算机对其进行初步设置、文件夹创建等前期工作,然后选定已知高程或几何尺寸的物体(一般选定建筑物)进行标定,以期将GPS系统修正到最佳状态。踏勘开始时要通过手持的操作面板将GPS系统的工作模式设置为“山地模式”,相关人员分为两组,每组2人,各组的分工有所不同。每组中有1人负责携带 GPS系统,按照预定线路行进,行进速度不能过快,并尽可能保持步伐一致。行进过程中不断查看手持操作面板接受卫星信号的情况,服务卫星实时将工作人员所处位置的三维空间信息发送到GPS系统中,这些信息也会实时地以数据点的形式显示在操作面板的屏幕上,工作人员可选择是否需要该点的信息。必要时,工作人员还可以用感应笔在面板上对特定地点的信息点进行注释。同一小组的另一人负责在特定地点上设置标识(图9),用作后续监测仪器安放的标识点。一般情况下,边坡周边边界需要踏勘两次,即出发点→终点→出发点。若两次测得的出发点三维空间信息误差不大(如山地条件下平面方位≤10cm,高程≤5cm),则认为所取得的信息是可信的,其余路线可仅踏勘一次。

图9 现场踏勘图Fig.9 Field picture of geological survey

一条线路勘测完毕后,GPS系统自动会将踏勘路线绘制成图,并保存到预先设定好的文件夹中。边坡周边踏勘路线的选择,一般要最大程度上反映出边坡的实际几何轮廓或潜在滑坡体的几何轮廓;其余路线一般为直线,预定这些路线时,则往往要考虑到工作人员踏勘的难易程度、仪器吊装是否方便以及从这些路线上获得的监测信息是否能够表现出滑坡发展的状况等。

不可否认的是,野外工作的方式有多种,上文所述的仅是其中使用较为广泛的一种。运用了GIS技术的野外航拍也是得到业内普遍应用的一种工作方式,该种方式适合于大范围的地质调查工作,由此得到的地表空间数据与当地气象数据相结合,用于构建区域性的地质灾害预警系统。

4 结语

纵观美国的地灾防治现状,与中国地灾防治略有不同的是,美国相关部门把大量的资源投入到预警系统的构建上,逐步建立全国性的地质灾害分布图和预警系统是其最终目的;学术研究人员现今的研究热点也是与地灾相关且以力学性状为主导的基础性、本质性理论。相比之下,灾后的治理措施研究就位居次要地位了。在基础理论研究得到长足进步的同时,也会推动科技含量较高,运作效率高的地灾分布图和预警系统逐步完善。“他山之石,可以攻玉”,在交通与通讯手段日益发达、完善的今天,时刻关注世界各国尤其是美国的地灾防治最新进展,可为我们自身的研究工作提供有益的借鉴。

[1]王哲,易发成.我国地质灾害区划及其研究现状[J].中国矿业,2006,15(10):47-50.WANG Zhe,YI Facheng. Geological hazards regionalization and research status quo in China[J].China M ining Magazine,2006,15(10):47-50.

[2]邢庆祝,黄真萍.地质灾害的现状及建立减轻地质灾害系统工程[J].福州大学学报(自然科学版),2003,31(6):766-769.XING Qingzhu,HUANG Zhenping. The present conditions of geological hazard and building the systems engineering of reducing geological hazard[J].Journal of Fuzhou University(Natural Science),2003,31(6):766-769.

[3]殷跃平.中国地质灾害减灾战略初步研究[J].中国地质灾害与防治学报,2004,15(2):1-8.YIN Yueping.Initial study on the hazard-relief strategy of geological hazard in China[J].The Chinese Journal of Geological Hazard and Control,2004,15(2):1-8.

[4]美国地质调查局、美国国家海洋和大气局.美国的泥石流预警系统(中文版)[J].资源与人居环境,2009,7(19):41 -44.USGS,NOAA.The early warning system of debris flow in America [J].Resources Inhabitant and Environment,2009,7(19):41 -44.

[5]USGS.Landslide Hazards in the Seattle,Washington,Area[R].USGS Fact Sheet 2007-3005,2007,1-4.

[6]M E Reid,R L Baum,R G LaHusen,et al.Capturing landslide dynamics and hydrologic triggers using nearreal-time monitoring[J].Landslides and Engineered Slopes,2008,179 -191.

[7]Lu N,W JLikos,Unsaturated Soil Mechanics[M].New York:John W iley,2004,556.