试论贝多芬《“悲怆”钢琴奏鸣曲》的艺术魅力与人文价值

陈燕

2009年9月18日,环球时报评出了“影响新中国的60位外国人”。这些外国人无不在政治、经济、文化等领域对新中国的发展产生了重要的影响。其中,西方文化方面的主要代表者有23位,如牛顿、卢梭、贝多芬等,贝多芬是当中唯一的一位音乐家。可见,作为人类文明的传承者,贝多芬仍是至今为止对中国乃至全世界影响最大的音乐家。这也是我们需要重新来思考“贝多芬精神”之所以不朽的根本原因。

本文以创作于1799年的《“悲怆”钢琴奏鸣曲》为例,尝试挖掘贝多芬的艺术作品中所体现出的独特艺术魅力和崇高人文价值。

一、戏剧性的创作背景:沉重的痛苦体验、苦心求索

从1796年开始,事业如日中天的贝多芬开始遭受到耳疾的折磨。他的耳朵日夜作响,听觉逐步消退。在几年的时间里,他没有把耳疾告诉任何人,哪怕是他最亲密的朋友们。他在自己的笔记本中写到:“鼓起勇气!尽管有身体的各种不适,我的才能将取得胜利。”《“悲怆”钢琴奏鸣曲》正是创作于这一时期,在这部作品中我们不难看到,海顿、莫扎特的影响已完全消失。贝多芬的音乐创作由原来的青春活力的乐观力量让位给一个成年人的感情:丰富的情感、悲怆的体验和严肃的思考。虽然这个时期的悲怆感与他后半生感人肺腑的深刻悲剧体验还有一段距离,但是贝多芬用他独特的庄严的音调、激昂的情绪、崇高的感情显示了其独特性格魅力。

二、鲜明的“悲怆”主题:通过奋斗战胜命运的强大生命力

《“悲怆”钢琴奏鸣曲》是贝多芬的第八首钢琴奏鸣曲,Op.13,题献给尼赫诺维斯基侯爵。题目是作者自己起的——“Grand Sonate Patheique”,它于1799年12月在维也纳出版。这是一部悲壮激昂、热情洋溢的作品,它构思宏伟、立意新颖,比其他的所有奏鸣曲都更能预示着新纪元的到来。

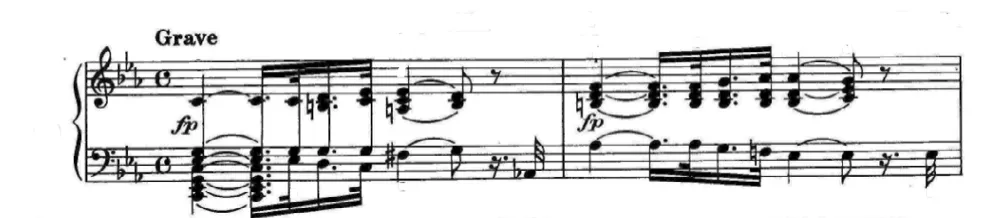

从戏剧化的“引子”——沉重的和弦开始,伴随着十六分附点音符的节奏,预示着音乐的悲剧性质。阴沉紧张的和弦表达内心的不安和焦虑,随之而来的是痛苦叹息和呻吟。命运的重压和内心的希望一次次对话般的出现,这些乐句完全是贝多芬当时的矛盾痛苦的强烈心声。(见谱例1)

谱例1《“悲怆”钢琴奏鸣曲》第一乐章引子

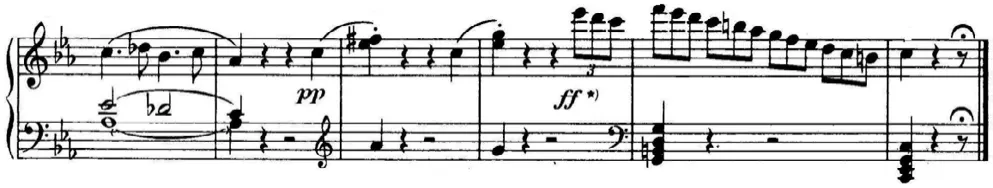

悲痛的情感过后是“呈示部”那激昂有力的快板主题。这样巨大的冲击力,我们听到的哪里是悲怆的声音,这分明是悲痛过后爆发出极大生命力的呐喊。这就是贝多芬那钢铁般意志的有力证明。这种贝多芬式的独特音调是他“通过奋斗战胜命运”的强大宣言。音乐中连续的八度震音和奔腾的和弦正是似一股股不可阻挡的力量横扫悲伤的思想。他希望痊愈;他渴望爱情;他充满希望。(见谱例2)

谱例2《“悲怆”钢琴奏鸣曲》第一乐章主题

三、第二乐章主题与第九交响曲的创作姻缘:普世的大爱

《“悲怆”钢琴奏鸣曲》的第二乐章 ——“如歌的柔板”非常动听,像是一首崇高美好的宗教歌曲,已经有人将这一乐章改编成男声合唱曲。值得一提的是,我们在影片《贝多芬传》中的开头部分就看到了这样一幅场景:一位年轻的妈妈在自己死去小女儿面前痛哭流涕,这时贝多芬坐到钢琴旁并弹奏了一段旋律。音乐响起,那位痛不欲生的妈妈竟然停止了哭泣,她的表情渐渐变得安详,好像听到了上帝的声音,指引着她为死去女儿祈祷……影片中贝多芬弹奏的这段旋律便是《“悲怆”钢琴奏鸣曲》的第二乐章的主题。这段亲切宽广的音乐具有朗诵调的性质,正是表达了作者对亡者的美好追忆和悲情的寄托。贝多芬说过:“没有任何比接近神,并把光芒洒向人类更美的事。”这也是贝多芬一生的追求。

四、生命的回旋曲:英雄主义的“生死观”

第三乐章的回旋曲主题概括了第一乐章的引子,副主题中的小调动机,以及第二乐章的主题音调,富有浓郁的田园风格。相对于厚重的第一乐章,第三乐章略显单薄, 这一乐章是像是古典风格的回归,表达了的一种思乡情绪,好似在治疗内心的创伤、在暴风雨中寻找的避难所。的确,贝多芬在“莱茵河谷”度过了人生最初的二十年,童年生活中的美好回忆让贝多芬无限眷念。大自然的神奇和“莱茵河谷”的美景赋予了贝多芬力量和信心。(见谱例3)

谱例3《“悲怆”钢琴奏鸣曲》第三乐章开头

然而,看似单薄的乐曲中,却始终隐藏着巨大的能量,那是贝多芬对生和死的有力解答。特别是乐章的最后,经过两个不安的和弦的询问后,音乐在排山倒海般的下行音阶中轰轰烈烈地结束。这是贝多芬对命运的刚毅、英勇、坚定的回答,是他那生死大无畏精神的伟大诠释。(见谱例4)

谱例4《“悲怆”钢琴奏鸣曲》第三乐章结束

当然,贝多芬的这首作品只是他早期作品中的一部代表作,他向世人提出了“通过个人奋斗战胜命运”的命题,但毕竟还是年轻人的理想,相比较后期的“热情”、“暴风雨”等中后期的作品还显得有些底气不足,犹豫、徘徊、动摇的音调偶尔出现,直到出现《命运交响曲》,才是真正的有把握了,坚定了,彻底解决了。所以,他晚期的五首奏鸣曲更是完全不同了,升华了、出世了,不再世俗中与人争了。

五、结语

音乐艺术是一种审美活动,而审美活动对人生的意义最终归结为提升人的人生境界。贝多芬的《“悲怆”钢琴奏鸣曲》以他戏剧性的创作背景,鲜明的“悲怆”主题,与第九交响曲的创作姻缘,以及音乐中所表达的英雄主义生死观,向人们展示了其极高的艺术魅力和人文价值,对提升人们的艺术品位和人生境界起到了重要作用。贝多芬音乐中所体现的“自由、平等、博爱”的政治理想、悲天悯人的道德观、积极向上的人生观、以及人道主义的艺术观,启发着我们要超越“自我”的局限,以达到超越生死的天地境界。

贝多芬的耳聋、贫困、孤独等人生经历,并没有把他压垮,反而激发出他要更好的活着的无限动力。贝多芬不仅教会我们怎样看待死亡,更教会我们如何生活:苦难是人生最好的老师,它使我们更加懂得珍惜生活的分分秒秒,用有限的生命为人类作出贡献。贝多芬音乐中所体现的这种崇高的人文精神,就是贝多芬的音乐能够超越古今、直指永恒的根本原因。

[1]贝多芬第九交响曲总谱[M].湖南文艺出版社,2002.

[2]罗曼·罗兰.巨人三传[M].安徽文艺出版社,2004.

[3]叶朗.美学原理[M].北京大学出版社,2009.

[4]车尔尼.贝多芬钢琴作品的正确演释[M].上海音乐出版社,2007.

[5]郑兴三.贝多芬钢琴奏鸣曲研究[M].厦门大学出版社,1994.

[6]杨孝敏.贝多芬书简[M].广西师范大学出版社,2002.

[7]鲍蕙荞.倾听同行[M].中国文联出版社,2010.