退耕还林(草)背景下延安市粮食安全态势评析

姚蓉

(中共陕西省委党校 陕西经济研究所,西安 710061)

退耕还林(草)背景下延安市粮食安全态势评析

姚蓉

(中共陕西省委党校 陕西经济研究所,西安 710061)

延安市的粮食生产与粮食安全问题关系到延安市退耕还林(草)工程的持久、稳定。运用最小人均耕地面积和耕地压力指数模型法,采用耕地面积、粮食产量、人口数量等数据,分析了1997-2007年延安市粮食安全状态。结果表明:在空间上,延安市宝塔区以南县区的耕地压力指数、最小耕地面积较小,粮食生产压力小,耕地的生产力高;在时间上,1998-2003年延安市耕地压力指数、最小耕地面积呈上升态势,2003年后则趋于下降。近些年耕地压力指数略高于1,区内耕地压力、粮食供需矛盾有所缓解,但粮食安全问题依然存在。对此,延安市应控制人口增长,通过改造中低产田、旱作农业技术的应用等途径稳定粮食生产。

退耕还林(草);延安市;粮食安全

粮食问题关系到国计民生,是国家发展和社会稳定的前提[1-3]。长期以来,在黄土高原地区人们为了获取足够多的粮食以维持生存而人为毁林开荒,加剧了该区的水土流失,生态环境恶化。因此,满足当地居民的粮食需求是治理水土流失的前提。延安市自1999年大规模的退耕还林(草)工程建设在改善日益恶化的生态环境的同时,也从两方面影响到当地的粮食供给总量:一方面,该工程通过粮食补贴的形式鼓励农户将一部分不适宜耕种的坡耕地转换为林地、草地等,这需要消耗相当的粮食储备;另一方面,由于退耕还林(草)本身会减少耕地总面积,从而将减少粮食供给总量。由于农业发展环境与粮食安全之间呈双向反馈关系,即没有粮食安全,农民势必要继续毁林开荒,从而加重环境恶化,并形成环境对粮食生产影响的恶性循环。因此,稳定粮食生产与供给,确保粮食安全,解决农民的吃饭问题关系到延安市退耕还林(草)工程的持久、稳定。

区域粮食安全是国家粮食安全的基础[4],延安市粮食生产及粮食安全问题不仅关系到我国的粮食总体安全,而且直接影响我国的生态安全。现代市场经济和运输体系的发展使延安市可以通过市场来调剂当地的粮食供给,但作为土地、光热等农业资源条件较好的地区,延安市应立足于当地解决粮食自给问题,确保延安市粮食安全,以减轻国家的粮食供给压力。按照我国传统解释,粮食有广义和狭义之分。狭义的粮食是指谷物类,主要有稻谷、小麦、玉米、大麦、高粱等。广义的粮食是指谷物类、豆类、薯类的集合。在考察延安市粮食问题时,文中采用的是包括豆类、薯类的广义粮食口径。

1 延安市概况

陕西延安市位于黄河中游陕北黄土高原丘陵沟壑区,介于北纬35°21′-37°31′,东经107°41′-110°31′之间。北接榆林市,南连咸阳、铜川、渭南市,东隔黄河与山西省临汾、吕梁地区相望,西与子午岭与甘肃省庆阳地区为邻,全市总面积37万km2。延安市地势西北高,东南低,地形以塬、梁、峁为主,平均海拔1 200m。延安市水土流失面积28.8万km2,占到总面积的78%,年平均土壤侵蚀模数9 000t/km2,水土流失极为严重,年入黄泥沙2.58亿t。

延安市位居内陆干旱半干旱地区,四季分明、日照充足、昼夜温差大、年均无霜期170d,年均气温7.7~10.6℃,年均日照时数2 300~2 700h,年均降水量500mm左右。受地理和气候等因素的综合影响,降水时空分布不均,从南到北依次递减,南部最高650mm,北部最低380mm;年内降水量的75%集中在6-9月,多以暴雨形式出现,形成洪水而流失;降水年际变化大,有“十年九旱”之说。灾害性天气有干旱、冻害、冰雹、干热风、雨涝等。

2 研究方法

耕地是粮食生产的自然载体,粮食生产态势与耕地数量的变化密切相关,因此,耕地数量的变化是粮食安全研究评价的出发点。文中对退耕还林(草)以来延安市粮食安全的评价研究是基于耕地这一要素,评价的理论、方法采用最小人均耕地面积与耕地压力指数模型[5],对延安市自1997-2007年耕地面积、粮食产量、人口数量、最小人均耕地面积和耕地压力指数等数据进行分析,解读延安市粮食安全的状态。

最小人均耕地面积是在一定区域范围内,一定粮食自给水平和耕地生产力条件下,为了满足人口正常生活的粮食消费所需的耕地面积。最小人均耕地面积是粮食自给率、粮食消费水平、耕地生产力水平等因子的函数,函数表达式如下:

式中:Smin——最小人均耕地面积(hm2/人);β——粮食自给率(%);Gr——人均粮食需求量(kg/人);P——粮食单产(kg/hm2);q——粮食播种面积占总播种面积之比(%);k——复种指数(%)。最小人均耕地面积给出了为保障一定区域粮食安全而需保护的耕地数量底线,它可以反映一个地区耕地资源的紧张程度[5]。

耕地压力指数是最小人均耕地面积与实际人均耕地面积之比,即:

式中:K——耕地压力指数;Sa——实际人均耕地面积(hm2/人),是区域可耕地总面积与人口数量的函数。耕地压力指数可以衡量一个地区耕地资源的稀缺和冲突程度,给出了耕地保护的阈值,可作为耕地保护的调控指标,也是测度粮食安全程度的指标,即当K=1时,表示实际耕地面积等于最小人均耕地面积,即耕地压力平衡;当K>1时,实际人均耕地面积小于最小人均耕地面积,表明耕地承受巨大的压力,粮食供给小于需求,需防止出现粮食不安全问题。当K<1时,实际人均耕地面积大于最小人均耕地面积,耕地压力较轻,粮食处于安全状态,此时可以适度转移耕地用途以保证生态环境,调整农业种植结构以保证保持耕地的综合生产力[5-8]。

3 延安市粮食生产与粮食安全评价

3.1 研究数据、资料来源

文中以1997-2007年作为研究时段,选取的指标分别为延安市耕地面积、粮食作物播种面积、农作物种植面积、人口数、粮食总产量。数据资料来源于延安市统计年鉴和延安市农业局。

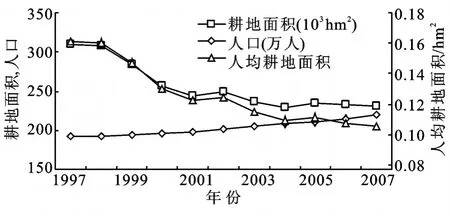

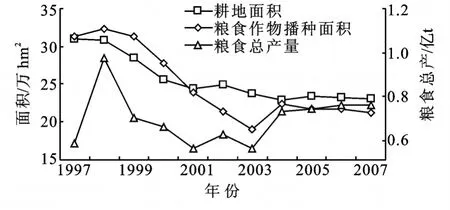

3.2 延安市耕地面积的变化

1997年以来,延安市耕地资源的变化呈现出明显的阶段性(图1):第1阶段1997-1998年,延安市耕地面积相对稳定。1997年耕地面积为309 030 hm2,1998年耕地面积为308 450hm2;第2阶段1999-2004年为耕地面积减少阶段,延安市耕地面积由1999年的284 490hm2下降到2004年的228 870 hm2;2005-2007年为第3阶段,该阶段延安市耕地面积略有增加,2005-2007年延安市耕地面积分别为233 670,231 870,231 360hm2。第1阶段为退耕还林前,由于处于西部大开发初期,延安市城市化及工业化进程缓慢,城乡建设用地并未出现显著增加,延安市耕地面积没有出现大规模减少,1997-1998年全市耕地面积年递减率不足0.2%,变化甚微,耕地面积保持相对稳定。第2阶段为退耕还林时期,由于延安市地处黄土高原丘陵沟壑区,坡耕地比例大,水土流失严重,不宜合农业耕种的土地较多,生态退耕涉及范围大。1999年延安市≥15°的坡耕地面积占延安市总耕地面积的65.24%,≥25°的坡耕地面积占延安市总耕地面积的30%以上,因此由于退耕还林政策的实施,导致延安市耕地面积迅速下降,由退耕前的308 450hm2下降为退耕后的228 890 hm2。由图2可以看出,北部延长、延川、吴起等县在2002年前大规模退耕还林后,加大力度兴修基本农田,2002年耕地面积出现反弹,2002年后其余县区退耕还林高潮是耕地面积呈现缩减态势。第3阶段为退耕还林进入成果巩固阶段,即延安市退耕还林工程建设后期,延安市符合退耕标准的坡耕地基本都已退耕还林还草,退耕不再是影响耕地数量变化的主导因素。这一阶段,由于2003年国内粮食供求格局的变化,国家出于粮食安全的考虑,对土地利用尤其是占用耕地的管理更加严格,致使该区域耕地面积没有出现大的变动,同时延安市由于基本农田的建设,耕地面积不减反增,2005年耕地面积增加到233 670 hm2,较2004年增长了2.09%,2006-2007年延安市耕地面积都维持在231 360hm2以上。

从延安市人口数量的变化情况看,1997-2007年延安市人口数总体平稳增加,1997年,人口总数为191.64万人,截至2007年底,人口增长为231.36万人,人口年增长率为4.8‰。

图1 退耕还林前后延安市人口及耕地面积变化情况

图2 退耕还林前后延安市各县区耕地面积变化情况

人均耕地面积与人口和耕地总面积密切相关,基于延安市耕地面积和人口数量的变化特点,延安市人均耕地面积呈现出下降趋势,由1997年的0.16m2/人降为2007年的0.11hm2/人。人均耕地面积的减少致使农村劳动力剩余,农户家庭农业经营规模变小,规模不经济问题日渐突出,农村土地制度创新成为农村经济发展的必然要求。

1997-2007年来,延安市耕地面积大变动的诱因主要是退耕还林政策,从图1中可以看出,延安人口总体来说稳中有升。

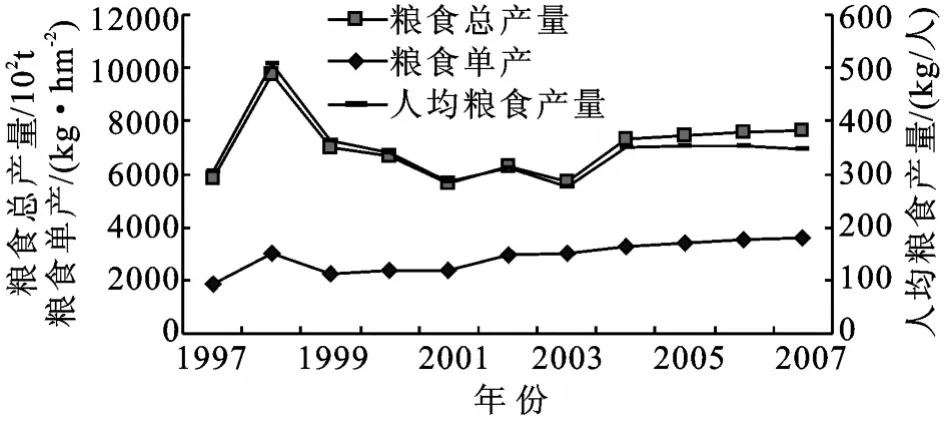

3.3 延安市粮食产量的变化

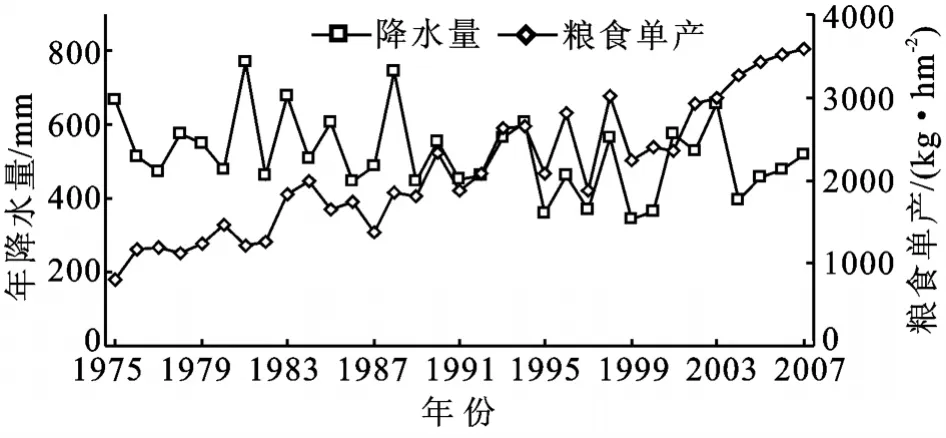

1997年以来延安市粮食产量波动较大(图3),退耕还林(草)前的1997年延安市粮食产量58.69万t,退耕还林(草)后的2007年延安市粮食产量76.07万t,1998年粮食产量97.68万t,是1997年粮食产量的1.66倍,是1997-2007年期间延安市粮食产量的最高点,该年的粮食产量也是近60a来延安市的最高粮食产量。1997年以来,延安市人口数总体平稳增加,变化幅度不大,因此,在粮食总产量变化背景下,1997-2007年延安市人均粮食产量的波动也较大,人均粮食产量变化趋势与粮食总量变化趋势基本一致,人均粮食产量与粮食总量呈现高度正相关性。1997年延安市人均粮食产量306kg/人,1998年延安市粮食丰收,人均粮食产量达507kg/人,为11a最高。1999-2003年延安市粮食总产量和人均粮食产量都呈下降态势,1999年粮食产量、人均粮食产量分别为70.25万t、362.34kg,2003年粮食产量、人均粮食产量为56.8万t、276kg。2003年之后,延安市粮食总产量和人均粮食产量总体增加。2004年以来,延安市年人均粮食产量稳定在350kg/人左右。这主要是由于粮食作物播种面积占农作物播种面积的比重有所增加,粮食作物播种面积相对稳定,加之科技进步,农业投入的扩大,从而延安市粮食总产量大幅度增加。

图3 延安市粮食产量与人均粮食产量变化趋势

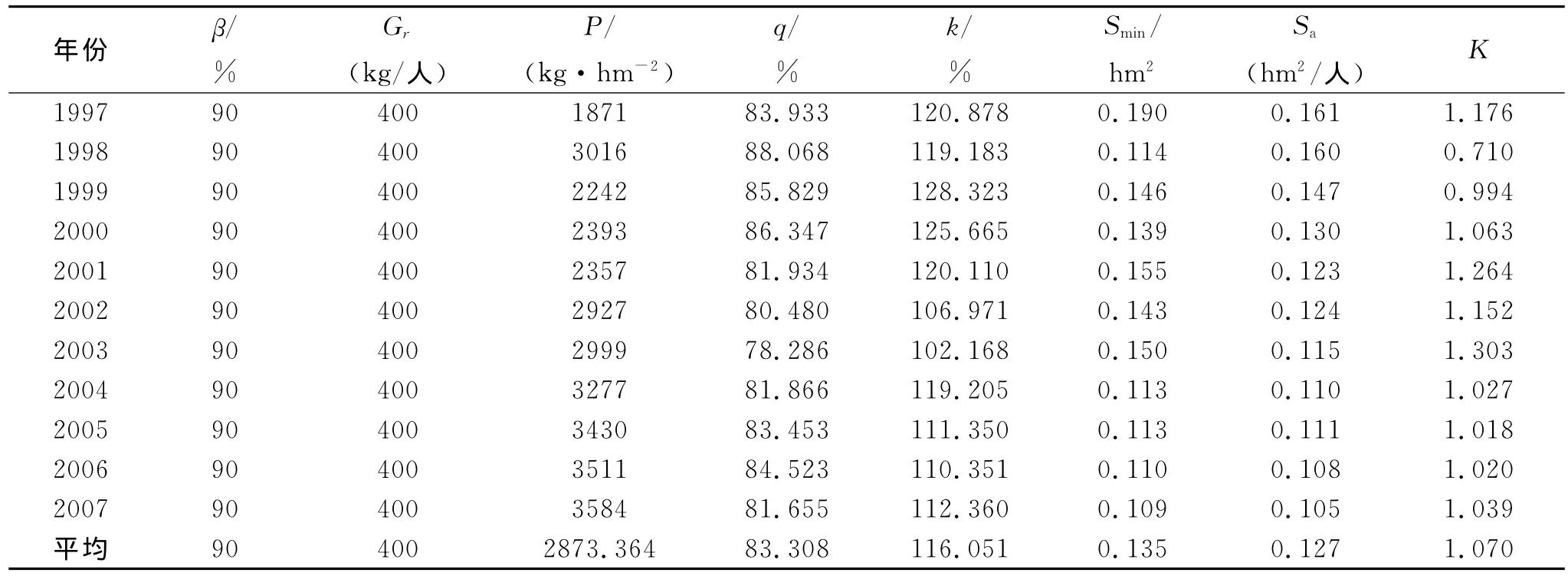

粮食产量的波动与粮食单产水平及耕地面积,尤其是粮食播种面积的多少有关(图4)。粮食单产是单位面积耕地的生产能力,其水平的高低与人们对耕地的物质技术投入和农业气候资源相关。在现代农业生产条件下,由于人们不断追加对土地物质技术投入,如科技服务、农业机械动力、农药化肥等的投入,粮食单产一般都相应提高。同时,由于农业生产对气候等自然资源的依赖性,作为典型的旱作雨养农业区,延安市年降水量的多少也影响着单位面积耕地的粮食产出数量。一般而言,在粮食播种面积稳定的状态下,降水量多的年份通常是丰粮年,干旱少雨的年份粮食收成相应减少。从图5可看出,1997年以来延安市粮食单产水平总体呈上升态势,但1998年的粮食单产却成为延安市退耕还林(草)前后11a间的高点,究其原因与当年丰足的雨水等气候条件有关。

图4 延安市粮食产量与耕地面积、粮食播种面积变化态势

1997-2007年退耕还林(草)前后延安市粮食产量显著变化的主要诱因在于气候、政策及物质技术投入。1998年延安市粮食产量的丰收的主要原因是粮食播种面积有所增加,加之较好气候条件,雨水充足。1998年后延安市粮食产量持续性迅速下降,2001年延安市粮食产量仅为的56.44万t,是11a间粮食产量最低值。2002年粮食作物播种面积继续减少(图4),但当年粮食产量波动上升,随即2003年粮食产量又下降至56.80万t。总体上,1999-2003年是延安市粮食产量持续剧减期,这主要是由于延安市退耕还林(草)政策的实施,导致耕地面积迅速下降,退耕还林(草)粮补政策及经济因素导致农民逐渐减少种粮规模所致。2003年后我国粮食价格波动使粮食生产及粮食安全问题成为关注的热点,国家对农业尤其是种粮农户的粮食补贴增加,延安市地方政府加大基本农田的建设力度,农户种粮积极性提高,开始扩大种粮面积,粮食总产量增幅较大。2004年延安市粮食作物播种面积的增加带来了当年粮食产量的增加。2005-2007年粮食播种面积虽有所下降,但由于农业科技的进步,良种选择等因素影响,粮食单产迅速增加,粮食总产量虽有波动,但变化不大,粮食产量稳定在76万t左右。

图5 延安市粮食单产与降水量关系图

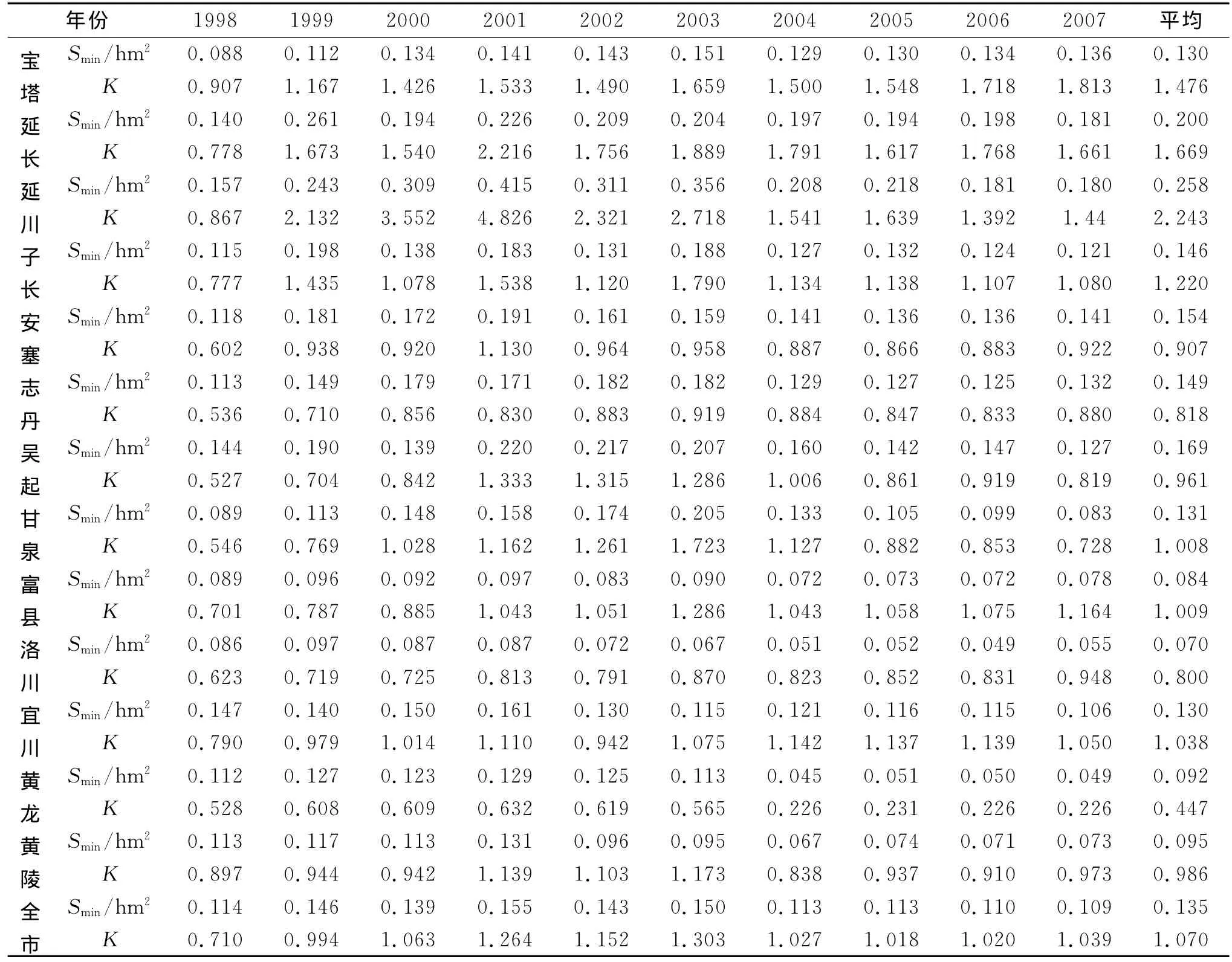

表1 延安市人均耕地面积、耕地压力指数

3.4 延安市最小人均耕地面积与耕地压力指数

根据最小人均耕地面积与耕地压力指数模型,结合相关研究结果[9-12],文中将延安市年人均粮食需求量设定为400kg,粮食自给率定为90%,带入相关数据,计算得出延安市最小人均耕地面积及耕地压力指数K(表1)。计算结果表明:1997-2007年延安市实际人均耕地面积平均为0.127hm2,最小人均耕地面积平均为0.213 5hm2。在这11a中,只有1998年、1999年两年的耕地压力指数K<1外,其它9a的耕地压力指数均大于1,耕地压力指数平均值为1.070。延安市耕地压力指数与人均耕地面积波动较大,这主要与各年粮食单产不稳定、耕地面积的变化及各年粮食播种规模有关。延安市耕地压力指数的波动性变化自1998-2001年连年增加,由1998年耕地压力的最低值0.586增加到2001年的1.264,达到10a来耕地压力最为严重的情况,同期人均粮食由1998年的最大值682kg下降到2001年的最低值270kg,粮食安全问题由供应充足转变为粮食供应出现紧缺。2001-2006年耕地压力指数逐渐下降,耕地压力有所缓解,对应粮食安全问题也有所好转,2005年耕地压力指数为1.018,2006年为1.020,耕地压力指数略高于临界值1,对应人均粮食也在360kg左右波动。总体上,延安市粮食安全问题不容忽视,粮食供需矛盾依然存在。

表2 延安市各县区最小耕地面积Smin及耕地压力指数K

由于延安市所辖县区人口数量、耕地状况的区域差异,其各自的耕地压力指数、最小耕地面积存在较明显的差异(表2):在空间上,宝塔区以南县区的耕地压力指数、最小耕地面积较小,表明这些县区粮食生产压力小,耕地的生产力高;在时间上,1998-2003年,多数县区的耕地压力指数、最小耕地面积呈上升态势,2003年后则趋于下降。其中,黄龙的粮食生产压力最小,延川的最大。退耕大县,如吴起、志丹近年来的耕地压力指数小于1,表明退耕大县重视基本农田建设,粮食生产是巩固退耕成果的重要条件。

4 结论与建议

4.1 结 论

(1)退耕还林(草)工程对延安市粮食产量的影响表现为:1999-2003年是延安市粮食产量持续剧减期,这主要是由于延安市退耕还林(草)政策的实施,导致耕地面积迅速下降,退耕还林(草)粮补政策及经济因素导致农民逐渐减少种粮规模所致。2003年后延安市粮食产量趋于稳定。

(2)退耕还林(草)以来,延安市粮食播种面积虽有所下降,但由于延安市加大了基本农田建设力度,提高了耕地的生产力,加之农业科技进步、良种选择等因素影响,粮食单产迅速增加,粮食总产量虽有波动,但变化不大,粮食产量稳中有升,近些年耕地压力指数略高于临界值1,区内耕地压力、粮食供需矛盾有所缓解,但粮食安全问题依然存在。

4.2 建 议

基于延安市粮食生产态势和退耕还林(草)工程建设实践,延安市应控制人口增长,加强农田水利基本建设,大力改造中低产田,确保耕地面积的动态平衡,并通过农业投入的增加、旱作农业技术的应用等途径提高耕地的产出水平,稳定区域粮食生产。

[1]封志明,张蓬涛,宋玉.粮食安全:西北地区退耕对粮食生产的可能影响[J].自然资源学报,2002,17(3):299-306.

[2]朱泽.中国粮食安全问题[M].武汉:湖北科学技术出版社,1998.

[3]张希彪,上官周平.黄土高原粮食生产潜势及可持续发展途径探讨[J].干旱地区农业研究,2002,20(1):102-106.

[4]傅泽强,蔡运龙,杨友孝,等.中国粮食安全与耕地资源变化的相关分析[J].自然资源学报,2001,16(4):313-319.

[5]蔡运龙,傅泽强,戴尔阜.区域最小人均耕地面积与耕地资源调控[J].地理学报,2002,57(2):129-131.

[6]何毅峰,谢永生,王继军,等.吴起县耕地变化与粮食安全问题研究[J].中国农学通报,2008,24(10):583-588.

[7]刘贤赵,宿庆.黄土高原水土流失区生态退耕对粮食安全的影响[J].山地学报,2006,24(1):8-10.

[8]李玉平.基于耕地压力指数的陕西省粮食安全状况研究[J].干旱区地理,2007,30(4):602-603.

[9]王大伟,刘彦随,卢艳霞.农业结构调整对全国粮食安全的影响分析:以粮食主产区为例[J].中国人口·资源与环境,2005,15(2):56-59.

[10]唐正平.世界农业问题研究[M].北京:中国农业出版社,2002:215-223.

[11]常庆瑞,孟庆香,刘京,等.黄土丘陵沟壑区土地承载力及提高途径探讨:以延安市为例[J].西北农林科技大学学报:自然科学版,2002,30(6):16-20.

[12]东梅.退耕还林对我国宏观粮食安全影响的实证分析[J].中国软科学,2006(4):46-54.

Analysis on Grain Security Trend of Yan'an City in the Scenario of Grain for Green Project

YAO Rong

(Institute of Shaanxi Economics,Party School of Shaanxi Provincial Party Committees,Xi'an710061,China)

Grain production and grain security problem have greatly affected the persistency and stability of Grain for Green Project of Yan'an City.The paper uses minimum cropland area per capita and cropland pressure index model as a means to analyze the security state of Yan'an's grain production from 1997to 2007 based on the data of cropland area,grain production,population size,etc.The result shows that the cropland pressure index is low,the minimum per-capita cropland area is small,the pressure of grain production is low,the cropland productivity is high in the counties from the south of Baota District of Yan'an city in terms of the special scale.The cropland pressure index and the minimum cropland area are going up from 1998to 2003while they are going down since 2003in terms of the temporal scale.In the recent years,the cropland pressure index is a little greater than 1.The pressure of cropland area and the problem of grain supply have been resolved better and better.But the grain security problem still exists.Therefore,Yan'an City should control its population size and improve its low and middle efficiency cropland as well as practice dryland farming technique application to stabilize the grain production.

grain for green project;Yan'an City;grain security

X171.1

A

1005-3409(2011)06-0226-05

2011-04-20

2011-06-24

国家社会科学基金项目 (10BJY065)

姚蓉(1968-),女,四川成都人,副教授,博士,从事区域经济发展研究。E-mail:yaorong68@yahoo.com.cn

book=4,ebook=194