青春亮丽的鲜鱼口

崔金生

今年5月7日,前外鲜鱼口美食街开街。这是我盼望已久的一件喜事。从友谊医院出来乘59路汽车,过马路就是这条数百年的老街。只见胡同口栅栏上,有数条鲜鱼图案,满街 的游人,蓝天里,阳光下一街的幌子飘摆,上书:金糕张、烤肉季、锅贴王、通三益、力力、炸糕辛、天源、黑猴儿、天兴居、兴华池、稻香村等等。这些老字号的大名,早就深深地印在每个老北京人的脑海里,今日一见,真是久违了!

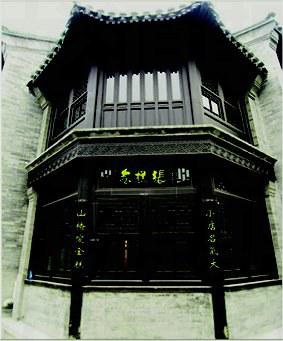

这条新街给我的印象是青春亮丽。齐整的二层青砖小楼,敞亮的店堂,一扫我心中老鲜鱼口的形象,伴了我多半生的鲜鱼口:那是一条土路矮屋,一间间的小门脸,只有便宜坊闷炉烤鸭店一处小楼,除便宜坊的小楼,那俩可称危楼,行人走过时都是快步,唯恐有险。饭馆等屋内黑暗无光,令人有憋闷感。天兴居炒肝店,屋里外边都是人,吃完炒肝的碗到处都是……

这条老街是历来老字号扎堆的地方。它不仅有便宜坊的美味烤鸭,还有更多的风味小吃,北京炒肝的发源地就在这条老街上,这里的皮便鞋、衣帽、早已闻名,还有戏曲、曲艺、澡堂等娱乐场所,这是一条老北京人物质、精神的消费最理想的地方。

我家就住在鲜鱼口南边的川堂院,从小到老我去鲜鱼口游逛的次数,应以数千次计算。它伴了我多半生。

小时候,爷爷对我说:“鲜鱼口原叫鲤鱼巷,过去附近有河,还有不少的渔民打了鱼后,都到鲜鱼口去卖。后来水道干涸,这儿又建了一些店铺、民房,鱼市就没有了,鲜鱼口的地名留下来了……”

奶奶对我说:“鲜鱼口着过一场火,烧掉了半条街。相传在着火的前夕,有个白胡子老头,在鲜鱼口卖鲜鱼和火烧,挎着礼盒高呼:‘鲜鱼、大火烧!还到一家绸布店,跟掌柜的要了一尺红绸,没给钱。第二天鲜鱼口就着了大火,一条街差些烧光,只有绸布店一家安然无恙,只见绸布店房上,有一杆小红旗飘动。人们说,卖鱼的老头是火神爷,他呼叫的:鲜鱼大火烧!是对当地的警句预言。”

小时候,爷爷三天两头去鲜鱼口喝炒肝,吃包子,每天回来都给我带炒肝、包子,用盖碗盛着。我从小就是吃天兴居炒肝、包子长大的,这里饮食习惯几乎伴了我一生。长大后我在安化楼电器总厂上班,每日清晨我骑车多走两站地,去天兴居喝炒肝吃美味包子,吃罢早点后骑车东去。每周最少三次,直到退休。

1954年,我每月有了工钱,每逢节假日,鲜鱼口都是必去之处,没少在路北的饭馆喝酒、吃饭。有时还带着师兄弟到这里开洋荤,那会我三个小师弟从没喝过啤酒。那天在鲜鱼口买了四瓶五星,他们勉强喝了不足一两瓶,都说不对味,我最小的师弟文生说有马尿味,他们只能吃菜,两瓶多啤酒,我一饮而尽……

1956年公私合营后,我挣的钱多了,又没什么负担,每个星期天我都是在鲜鱼口度过的。先去兴华池洗澡,后去便宜坊吃饭,每次一盘凉菜,一瓶啤酒,半只烤鴨,大约10元左右,而后从便宜坊往东走一点儿,有个胡同,胡同口高悬“迎秋曲艺厅”,曲艺厅天天开“相声大会”,票价二分钱十分钟。厅内能纳200名观众,著名演员有天桥八大怪之一的孙宝才和王文禄的双簧,高凤山的快板、汤金澄的口技,高德明、王世臣、赵玉贵、王长友、罗荣寿、李贵山、二赵(赵振铎、赵世忠)等,都是相声表演,演出时都是穿一水的灰大褂。他们艺术高超,特能吸引人。可惜这些演员在世的不多了。

我从小就在天桥听相声。我也写相声,曾被北京曲艺团、天津曲艺团在剧场和电台上演播多次,我很早就参加了北京曲艺家协会,后来才写小说、诗等。

我一生的生活兴趣,都和鲜鱼口这条老街息息相关。街上的天乐园剧场,少说也有近200年的历史,当年“响九霄”田际云成班久占这里,还有曲艺杂技在这儿演出,如鼓界大王刘宝全,滑稽大鼓架冬瓜等曾在此演出。京剧的梅兰芳、评剧界的小白玉霜、新凤霞等都在这儿演出过。解放后艺术配合运动,我们单位结合运动也在这里集体欣赏评剧、如忆苦中听新凤霞、张德福的《刘介梅忘本回头记》、《爱甩辫子的姑娘》等。

我从小就是听着鲜鱼口这条老街的故事长大的。

解放前的“天有信布店”是百年老字号,它的店史比“八大祥”之一的瑞蚨祥绸布店要早得多。当年是北京极有影响的大产。经理高伦堂曾任北京市布行商会的会长、北京总商会董事。他和瑞蚨祥共同掌握着北京绸布行业的大权,左右着绸布行业的售价等行情。当年天有侥布店经营绸缎、布匹、呢绒、细毛皮货,杭州产的宁绸、春绸等,苏州产的十两绸、八两绸等等,还有德国、法国、日本等各种绸缎、皮货、呢绒等商品。他们的顾客有官员、富户,也有平民百姓,每日购货者络绎不绝,十分兴隆,是民国时期的布业之中首产。

天成斋鞋店,是鲜鱼口路北的一家有100余年的老店。当年北京人常说,当官的、商店大老板买鞋都到内联升,乡村农民、城市卖力气的、拉洋车的卖鞋都去天成斋。因为天成斋的布鞋,以质量好,耐穿而驰名,一直受到市民的欢迎。当兵的、轿夫、杠夫、摔跤的、赶脚的都到天成斋去买足青布双脸鞋。还有劳动人民喜欢穿的洒鞋,老人的“老头乐”等都是北京市内外闻名的。

1817年在鲜鱼口路南开业的马聚源帽店,后来成为北京人以能带一顶马聚源帽子为荣的名家老号。它之所以驰名中外,被誉为帽业之首主要是制作帽子选料真实,用好料不用次料,在工艺上认真细致,在清政府时,主要商品是政府所需的缨帽和富人所需的棉、夹、纱等瓜皮小帽。马聚源瓜皮小帽闻名全国,成为北京谚语“身穿瑞蚨祥,头顶马聚源,脚踩内联升,腰缠四大恒”之一。

老北京人对鲜鱼口印象最深的标志,就是两个黑猴儿。有两家毡帽店门前,各摆一米多高的方凳上,坐着楠木雕刻,身着黑漆,火眼睛的黑猴,双手捧一个金元宝,这就是北京当年无人不知的毡帽店。

黑猴来历于一名叫杨小泉的山西人,是做毡帽的好手艺人,借钱在鲜鱼口开了一家毡帽店。杨小泉喜欢养猴,他养个红眼的黑猴,还通人性,白天帮助主人取拿商品,晚上还看家守店,很多客人都管这儿叫黑猴店。后来杨小泉和黑猴儿去世后,他儿子杨少泉为了招揽生意,请个巧手木匠仿黑猴模样做出木制黑猴摆在门前。当年有个叫田老泉的手艺人,在杨少泉店旁边也开了毡帽店,也仿制了一个黑猴儿摆在门前,人们称他为田老泉黑猴儿店。这两家毡帽店进行了长期的竞争,田老泉店超过了杨少泉店。

解放后1956年两家都参加了公私合营,由于当时都合并为震寰帽店,一度在这家店前有俩个黑猴儿摆门。1958年后,一只猴儿被首都博物馆收藏,一只不知去向。今日黑猴儿店还在,只是不卖毡帽了。

鲜鱼口历来都是名家老号聚集的地方,而今不仅保存了炒肝老店天兴居、便宜坊、兴华池、黑猴儿等百年老店,又聚集了全市闻名的稻香村、通三益、棉芳、力力、天源、烤肉季、金高张、锅贴王、炸糕辛等名家老店,真可称食品美味一条街了。

鲜鱼口明朝居南城正东坊。清顺治居外城中城、南城。光绪31年西部都为外左一区,东部为外左二区。民国时到解放前为外一区。1949年为八区、十区。1952年为前门区,1958年划为崇文区,今为东城区,这条聚集老字号的古街反映出的浓厚的商业文化,这几百年影响北京人生活的老街,1999年被北京市人民政府列入第一批历史文化保护街区,从而使老字号文化继续深入北京人的生活。今天鲜鱼口又焕发出青春亮丽的光辉。漫步鲜鱼口,全街新貌、古色古香,天空上飘着名式招幌,街上的牌匾、抱柱、楹联,以鱼为特色的牌楼、砖雕并盖、路灯等,使北京人充满了喜悦。鲜鱼口展示着古都文化、京商文化,成为首都古老而又青春的亮丽窗口……