半夏泻心汤治疗寒热错杂型功能性消化不良48例

赵亚军 宋清照 陕西省韩城市人民医院 (韩城 715400)

功能性消化不良(Functional Dyspepsia,FD)是一种常见的消化系统疾病症状群,表现为持续性或反复发作性上腹部不适、餐后饱胀、腹部胀气、早饱,以及厌食、恶心、呕吐、烧心、胸骨后痛、反胃等症状,经检查排除引起这些症状的器质性疾病的一组临床综合征[1]。笔者于 2009年8月~2010年10月使用半夏泻心汤治疗本病寒热错杂型 48例,取得了满意的疗效,现报道如下。

临床资料 病例来源为我院内科门诊或住院患者96例,已确诊为寒热错杂型功能性消化不良。采用随机数字表法,将入选对象按 1:1随机分组,治疗组和对照组各 48例。治疗组男性22例,女性 26例;年龄范围在 19~76岁 ,平均 (51.5± 13.0)岁;平均病程 (3.7±1.4)年。对照组男性 24例,女性 24例;年龄范围在 18~77岁 ,平均 (49.7± 14.9)岁;平均病程 (3.3± 1.3)年。两组患者的性别、年龄及病程等情况经统计学处理,均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

西医诊断标准 采用国际通用的《功能性胃肠障碍的新诊断标准》(罗马Ⅲ )[2],必须包括以下 1项或多项:餐后饱胀不适、早饱感、上腹痛、上腹烧灼感,并且没有可以解释上述症状的功能性疾病。排除合并肝、肾、造血系统、内分泌系统等严重原发性疾病及精神病患者。

中医证候诊断标准 中医辨证分型(寒热错杂型)标准参照《中医消化病诊疗指南》[3],主症:①胃脘痞满;②嘈杂反酸。次症:①遇冷加重;②口干口苦;③肢冷便溏;④嗳气纳呆。舌脉:舌淡、苔薄白;脉弦数。2项主症加次症 2项加舌脉,即可诊断。

纳入和排除标准 所有纳入病例均符合上述中西医诊断标准。排除标准:①合并有器质性消化系统疾病者;②合并有心脑血管、内分泌、免疫系统、血液系统等严重疾病者;③孕妇,哺乳期妇女;④入选前两周有服用非甾体类抗炎药物史者。

治疗方法 治疗组采用半夏泻心汤加减治疗。方药组成:半夏 15g,干姜、黄芩、炙甘草各 10g,党参 20g,黄连5g,大枣4枚。随症加减:胃脘胀痛者加延胡索、川楝子、丹参;反酸者加瓦楞子、煅牡蛎;纳差者加鸡内金、焦山楂、麦芽;大便溏而不畅者加炒砂仁,山药;口渴多饮者去干姜加麦冬、石斛。1d1剂,水煎分早晚2次服,每次 100mL。对照组口服多潘立酮(国药准字H10910003)10mg,3次 /d,饭前 30min服用。

疗程均为4周。治疗过程中不予任何其他药物,并嘱患者忌辛辣刺激之品,戒烟酒,畅情志。

疗效标准 观察治疗前后患者症状的变化,采用分级量化计分标准进行观察,其标准参照《中药新药临床研究指导原则》[4]。临床无症状为 0分;症状轻微,主症为2分,次症为1分;症状持续或反复发作,但不影响工作,主症为 4分,次症为2分;症状较重,持续或频繁出现,影响工作,主症为 6分,次症为 3分。

疗效评定标准 根据治疗前、后的主要症状积分计算疗效指数,其公式为:疗效指数=(疗前症状积分-疗后症状积分)/疗前症状积分×100%。

临床痊愈 主要症状基本消失,疗效指数≥90%;显效:主要症状明显减轻,60%≤疗效指数 <90%;有效:主要症状减轻,30%≤疗效指数 <60%;无效:主要症状无减轻,疗效指数 <30%。

统计学方法 用SPSS11.5软件进行统计学处理,计量资料用方差分析及t检验,疗效等级资料用 Ridit分析进行u检验。

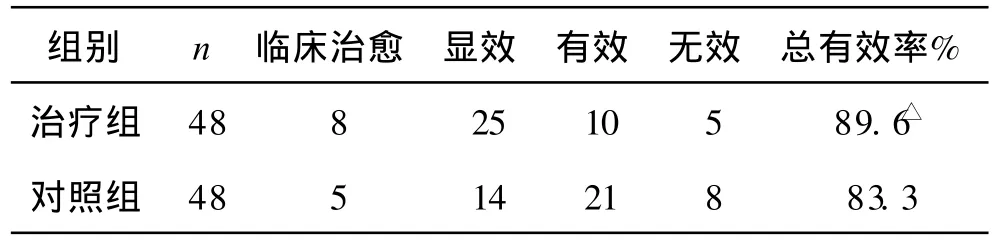

治疗结果 两组综合疗效比较 治疗组总有效率为 89.6%,对照组总有效率为83.3%,两组对比,用Ridit分析进行u检验(u=2.33,P<0.05),差别有统计学意义。见表1。

表1 两组综合疗效比较(例)

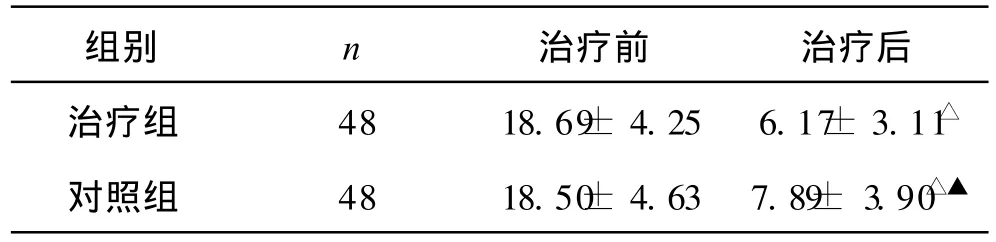

两组治疗前后中医症状积分比较 治疗后两组中医证候均有明显改善,与治疗前比较均有显著性差异(t=16.47,t=12.14,均为 P<0.01);治疗组改善明显优于对照组,差异有显著性(t=2.39,P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后中医症状积分比较(±s)

表2 两组治疗前后中医症状积分比较(±s)

注:同组治疗前后比较 ,△ P<0.01;两组治疗后比较,▲P<0.05。

组别n治疗前治疗后治疗组4818.69± 4.256.17± 3.11△对照组4818.50± 4.637.89± 3.90△▲

讨 论 功能性消化不良是内科常见病、多发病。调查显示,普通人群患病率为23.29%,与国外 20%~40%的报道相似[5]。本病的发病机制至今尚不明确,一般认为与胃肠动力障碍、胃敏感性增高、胃电解质紊乱、胃近端容受性障碍、幽门螺杆菌感染、脑肠相互作用、心理社会因素等有关。正是由于其发病机理的不确定性,其治疗措施和范围很广,疗效一直不满意。

本病属中医“痞证”、“胃脘痛”等范畴。病位在胃,涉及肝、脾二脏。病机乃脾虚木乘,肝气横逆,肝失疏泄,胃失和降。以脾胃虚弱为本,气滞、食积、湿痰、血瘀等邪实为标,往往本虚标实,虚实夹杂。半夏泻心汤出自张仲景之《伤寒杂病论》,主要用来治寒热错杂之痞证。该方寒热并用、苦辛并进以复升降,补泻同施以调虚实。方中半夏、干姜之辛温,化中焦之湿;黄连、黄芩之苦寒,清中焦之热;人参、大枣、甘草之甘润,补中焦之虚;辛开、苦降、甘润三法相辅相成,具有和胃降逆、开结除痞、协调阴阳之功。本研究结果表明,其治疗寒热错杂型功能性消化不良,对改善症状、促进胃肠动力、调节胃肠运动有较好疗效。

[1] 萧树东 ,许国铭.中华胃肠病学 [M].北京:人民卫生出版社,2008:342.

[2] 张万岱.功能性胃肠病罗马标准的简介和解读 [J].世界华人消化杂志,2008,16(2):120-124.

[3] 李乾构 ,周学文.中医消化病诊疗指南[M].北京:中国中医药出版社,2006:30.

[4] 中华人民共和国卫生部.中药新药临床研究指导原则 [S].北京:中国中医药出版社,2002,134-135.

[5] 刘之武,谢 蓓,牛秀英,等.天津市部分居民功能性消化不良的发病情况 [J].中华消化杂志,2002,22(3):191-192.