神舟-8飞船凯旋归来圆满完成我国首次空间交会对接任务

□□2011年11月3日01:36,神舟-8宇宙飞船和天宫-1目标飞行器依靠交会测量设备的引导,利用对接机构在距地面343km的轨道上首次对接获得成功,实现了2个飞行器的刚性连接,形成组合体。组合体飞行12天后于11月14日顺利进行了分离和第2次交会对接试验,进一步考核了对接机构的重复使用性能,以及交会对测量设备在不同空间环境下的性能。任务完成以后,神舟-8于11月16日与天宫-1分离,其返回舱于11月17日19:32安全返回地面。

1 神舟-8亮点多

在我国首次空间交会对接活动中,首先于2011年9月29日21:16:03用长征-2F T1运载火箭成功发射了天宫-1,它在进入轨道后陆续进行了变轨控制、在轨测试和交会对接准备3个阶段。在神舟-8发射前,天宫-1进行了轨道相位调整,使其进入预定的交会对接轨道,等待神舟-8的到来。2011年10月30日19:34,在北京航天飞行控制中心的精确控制下,天宫-1偏航180°,建立倒飞姿态,这标志着天宫-1已为实施首次空间交会对接做好了准备。

2011年11月1日05:58:07,我国又用长征-2F遥八运载火箭在零窗口把作为追踪飞行器的神舟-8精确送入近地点约200km、远地点329km、倾角42°、周期5379s的运行轨道,与天宫-1的距离为10000km左右。

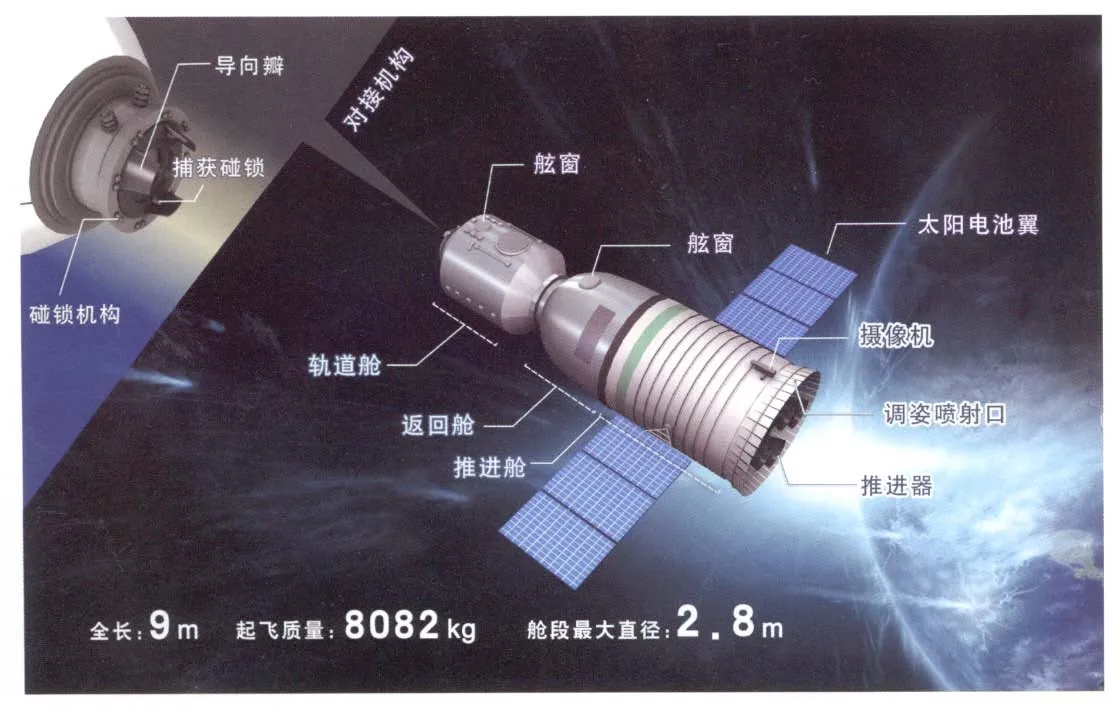

神舟-8结构示意图

神舟-8此行有2个重要使命,一是突破空间交会对接技术;二是实现载人飞船的定型。定型后的“神舟”系列飞船除了能运送3名航天员之外,还可以运送300kg的货物上天,带回50kg载荷,并增加了交会对接用的测量和对接功能。此前,“神舟”系列飞船都是处于试验状态,结构不断变化和改进,而从神舟-8起,“神舟”系列飞船开始实现小批量生产。这不仅可以满足空间实验室和空间站的运输需求,提高可靠性,也有利于降低造价和缩短研制周期。

为适应不同阶段的任务变化,“神舟”系列飞船先后有3种技术状态。

一是初期试验技术状态。采用此状态的神舟-1~6在飞行时,为了使飞船的轨道舱留轨进行空间应用实验,在轨道舱上都安装有1对太阳电池翼和独立的姿态控制系统,使轨道舱留轨以后具备卫星所应有的功能,可以作为科学实验卫星在轨工作6个月,这也是我国的一项创新。为增加空间应用试验,有的飞船还在轨道舱前面增加1个附加段。

二是出舱活动试验技术状态。采用此状态的神舟-7的轨道舱除具备生活舱功能外,还具有出舱活动用的气闸舱功能。航天员翟志刚从轨道舱的侧舱门出舱,实现了中国人的首次太空行走。轨道舱还贮运了舱外航天服,配置轨道舱泄复压系统、出舱支持设备和舱外行走扶手,但取消了太阳电池翼和姿态控制系统,不进行留轨利用。

三是天地往返运输器技术状态。神舟-8采用此技术状态,用于与天宫-1进行交会对接试验,并作为天地往返运输器,以后的“神舟”系列飞船也都采用这种技术状态。其特点是轨道舱不再进行留轨利用,所以轨道舱上没有太阳电池翼和姿态控制系统等设施,但在轨道舱的前端安装了用于交会的测量、运动控制等设备和用于对接的机构。飞船定型后,其外形、结构、控制服务系统和数据传输等基本要素都将保持不变。但并非每艘飞船都一样,要根据不同任务需求做细节改动。

神舟-8全长9m,最大直径2.8m,起飞质量8.1t。它是在试验性飞船基础上取消了轨道舱附加段和轨道舱留轨功能,而在轨道舱上增加了微波雷达、激光雷达和CCD光学敏感器等交会测量设备,以及主动式对接机构,具备自动和手动交会对接与分离功能,对接后与天宫-1形成组合体。

神舟-8返回舱内的中国结(视频截图)

整体吊装神舟-8

精心打造异体同构周边式对接机构(宿东/摄)

高精度测量设备用于测量神舟-8与天宫-1之间的距离、速度、角度和姿态,保证对接时2个飞行器的相对位置误差不超过180mm,姿态误差不超过5°。飞船上的光学系统用于保证在交会对接时能看得更清楚,从而平稳对接。

对接机构采用导向板内翻式的异体同构周边式构型,对接后可形成直径0.8m的航天员转移通道。该对接结构十分复杂,有118个传感器、5个控制器、上千个齿轮轴承、18个电机和电磁拖动机构、数以万计的零件和紧固件,主要技术难点有4个:一是保证2个飞行器相撞时“不撞坏、不弹开”,软硬适度;二是保证很多相互矛盾的动作(如推拉、合分等)组合在一起具有高可靠度;三是许多复杂的产品要协调安装于周边,中间留出人孔通道,实现系统集成;四是在地面充分试验、模拟天上微重力情况下的对接分离过程。经过攻关,我国研制的对接机构可以适应从8.5t的小型空间实验室到数百吨的大型空间站各舱段间的对接,载荷适应能力非常高。

与以前的“神舟”系列飞船相比,神舟-8改进了航天员手动控制设备,增加了8台平移发动机和4台反推发动机,它们遍布周身,可从各个角度和方向提供推力,使飞船不仅可以向前运动,还能平移(包括上下运动)和后退,用于控制飞船和目标飞行器的相对位置,保证对接时系统运行更自由。同时提供紧急避撞的动力,一旦飞船遇险,可以实现及时返回撤离。

另外,为了提高飞船的性能及安全性、可靠性,对其部分系统也进行了改进。比如,飞船在前期可独立飞行5~7天的基础上,具备了与天宫-1以及空间实验室或空间站对接后停靠180天的能力;推进舱上的太阳电池翼发电能力比此前的“神舟”系列飞船增加了50%;改进了降落伞和着陆缓冲系统,提高了安全性和可靠性,以适应未来空间站任务的要求。例如,对降落伞薄弱环节进行了加强,而且增加了牵顶伞,使得返回舱的回收能力具有50%以上的余量;同时降落伞的破损程度与以往相比也明显降低,进一步提高了整个回收系统的可靠性。

为了安全起见,航天员乘返回舱落地时要提升其座椅,以便减少落地时的冲击力,让航天员着陆时感觉更舒适。这次,对神舟-8返回舱内航天员座椅下的提升装置进行了改进,用压缩空气取代了燃气,并相应地增加了一套气源组件系统作为动力源。因为采用燃气一旦发生泄漏,后果将不堪设想。压缩空气的使用意味着即使发生泄漏也不会对航天员的身体产生任何不利影响。

装配神舟-8推进舱(宿东/摄)

由于交会对接对飞船的控制能力提出了更高的要求,所以神舟-8上配备了运算能力更强的计算机,对控制系统能力进行了升级。为满足交会对接和返回需求,神舟-8此次满载1t推进剂,同时配备了应急电池。

与将于2012年发射的神舟-9、10一样,神舟-8也是按照载人状态设计的,但神舟-8的配置增加了两类设备,一类是图像记录设备,它把这次交会对接过程记录下来,这对于航天员地面训练将会很有帮助。另一类是力学参数测量设备,它把这次飞船飞行过程中的各种力学参数记录下来,这对于评价飞船的载人力学环境是很有意义的。通过此次飞行,可以验证改进后的飞船能否适应载人航天飞行的要求。

神舟-8舱外新增的摄像机采用先进的压缩编码体制和双路图像传输模式传输图像,大大提高了图像的传输质量,保证了画面能够清晰地传回地面。

通过这些改进和交会对接任务的飞行验证,将逐步形成标准配置、状态固化的载人天地往返飞船,为后续任务的组批投产奠定基础。神舟-8全部实现了国产化,所有单机设备均为自主研制。总之,神舟-8的有关指标更加先进并趋近甚至赶超国际一流。

2 其他系统也不凡

神舟-8与天宫-1成功进行空间交会对接,离不开其他系统的鼎力支持。为了完成这次任务,运载火箭系统、测控通信系统等都进行了大量改进,并有上佳的表现。

运载火箭系统

与以往飞船发射不同,这次交会对接任务要求神舟-8在零窗口发射。所谓零窗口发射是指在预先计算好的发射时间,分秒不差地将火箭点火升空,不允许有任何延误与变更。神舟-8发射的零窗口是根据发射前4h天宫-1的轨道参数来确定的,目的是将神舟-8发射到与天宫-1共面的轨道上,也就是要求火箭确保入轨时的升交点经度和轨道倾角精度。由于地球自转和升交点西移,为使神舟-8与天宫-1的轨道共面,神舟-8必须在天宫-1轨道面经过发射点后的某一时刻准时点火起飞,误差小于1s,即零窗口发射,否则就需要消耗很多的推进剂来修正两者之间的轨道面偏差。实现零窗口发射与发射场系统也有重要关系。

天宫-1的轨道参数主要有轨道周期、轨道高度、倾角、近地点俯角、升交点赤经和扁心率6项。北京航天飞行测控中心通过测算天宫-1最新的轨道参数,确定了神舟-8的零窗口发射时刻。随后,对运载火箭系统参数进行了精确的设置。

神舟-6、7的发射都是采用手动点火,而神舟-8的发射采用自动点火,其主要原因有2个:一是以前自动点火设备的可靠性不是很高,而现在自动点火设备的可靠性提高了;二是如果采用手动点火,手的反应时间为1~3s,所以要实现零窗口准时发射就必须要自动点火。其实,从发射天宫-1开始就采用自动点火了,手动点火作为补发备保。虽然天宫-1的发射有窗口的宽度,即时间的宽度,但还是瞄准了前沿来实施,做到了准时发射。

组装长征-2F遥八运载火箭

为了满足神舟-8精确入轨的要求,在发射天宫-1的长征-2F T1火箭的基础上,发射神舟-8的长征-2F遥八运载火箭又进行了20项改进。火箭在操作程序、制导方式和技术状态等方面都进行了周密准备。比如,在操作程序方面,将整流罩的扣罩方式由2次扣罩简化为1次。在制导方式方面,由于发射神舟-8比天宫-1的入轨精度要求更高,因此,采用了迭代制导的方式:发射天宫-1时,火箭仅采用固定摄动制导方式,让火箭按照标准弹道飞行;发射神舟-8时,火箭采用“摄动+迭代”组合制导。迭代制导是一种比固定摄动制导更为先进的制导方式。采用摄动制导可以为火箭飞行指定路线;而采用迭代制导只要为火箭指定目标即可,它在火箭沿着轨道飞向预定目标的时候,通过实时迭代计算的方式来不断修正轨道,不断逼近目标,从而确保实现最高的轨道精度。

神舟-8与长征-2F遥八火箭分离示意图

测控通信系统

实现天宫-1与神舟-8的空间交会,精准的测试与定位是关键。由于天宫-1和神舟-8是2个高速飞行的飞行器,交会对接中约束的要素多,所以测控通信难度高于以往任何一次航天任务。

为了完成这次任务,测控通信系统进行了大量改进,其中最大的改进是天链-1的01星和02星正式作为测控通信系统的组成部分参加此次任务,它们大大提高了天宫-1与神舟-8的测控覆盖率和传输速率,提供高达70%的轨道覆盖率,以及百兆以上的高数据传输速率,实现了地面与飞行器间更长时间的连续通话和更清晰的视频图像数据传输。

天宫-1与神舟-8围绕地球飞行时,1个地面测控站捕获它们的时间约为6min,而1颗运行在地球静止轨道的中继卫星可连续跟踪它们约50min,实现约40%的连续测控通信覆盖。2颗中继卫星就使得我国载人航天测控通信网的覆盖率提升到70%。2012年我国拟发射天链-1的03星,届时我国航天测控覆盖率可以达到100%。

中继卫星是运行在地球静止轨道的航天测控站,具有覆盖率高、能实时传输多类型数据、进行多目标测控通信等优势。这次,我国采用单星跟踪双目标以及双星接力跟踪等模式,同时为天宫-1和神舟-8提供遥测、遥控、图像和话音数据的实时高速传输和测定轨服务,为交会对接的成功提供了有力保障。

航天员系统

在神舟-8上装了2个模拟航天员,它们的质量均为75kg,按真实飞行状态穿着舱内航天服,服装上安装有生理信号测试盒,内有生理信号主机,可模拟产生心电、呼吸、体温和血压等信号,经采集传输后下传到地面,直至飞船返回。通过模拟发出这些信号,可考核信号传输链路是否正常,为下一步载人飞行进行验证。模拟航天员在太空运行状态良好,发出了生理信号。

在载人航天飞行中,心电、呼吸、体温和血压这四大生理指标密切关系到航天员飞行时的身体健康,需要实时监测,供地面医监医生分析。模拟航天员会24h穿着生理信号测试背心,方便地面人员提取指标数据。

北京飞行控制中心显示天宫-1与神舟-8交会对接示意图(冯春萍/摄)

随神舟-8上天的还有航天员应急用的航天食品,包括压缩饼干、牛肉干和水。它们随飞船返回地球后供试验分析,检验应急食品包能否经受飞船振动和冲击的考验,比如包装袋有无破损泄漏、食品有无震碎等。这些食品和以往的“神舟”系列飞船配备的同类食品相比,能量密度更高、口感更好,并兼顾了营养平衡。食品采用高强度真空包装,已在地面进行了食品的低压环境试验。一旦飞船泄漏,舱内压力下降,真空程度变大,应急食品要能经受低压考验。

空间应用系统

模拟航天员

神舟-8搭载了17项中德空间生命科学实验项目,其中中方10项、德方6项、中德合作1项,这是我国第1次在载人航天领域开展国际合作。这17项实验可以分为4类,分别是基础生物学、空间生物技术、空间辐射生物学和先进生命支持系统中的生物学问题,涉及植物、动物、微生物和水生生物,都是跟踪国际前沿的实验项目。其中,德方开展的项目包括纤细裸藻对微重力的分子适应性研究、人类神经胶质瘤细胞在微重力情况下的分化研究等。开展空间生命科学实验,主要是利用飞船在轨飞行的微重力效应和辐射效应。■

11月17日19:32,神舟-8返回舱在内蒙古四子王旗着陆