长短桩处理路基不均匀沉降三维有限元分析

秦晓光,杨龙才,何太洪

(同济大学道路与交通工程教育部重点实验室,上海201804)

随着无砟轨道铁路建设的不断进行,路基的不均匀沉降逐渐成为导致无砟轨道产生变形乃至破坏的主要原因之一。对于有砟轨道,当路基不均匀沉降较大时,可以通过扣件调整、填充道砟等手段达到调整轨道面高度、保持轨道平顺性的目的,而无砟轨道则只能通过扣件微小的调高量来实现对轨道面的调节。路基的工后沉降主要有3部分组成,路基填土压密下沉、行车引起的基床累计变形和地基产生的工后沉降,其中前两者一般量值较小,且能在路基施工完成后较短的时间趋于稳定[1]。因此地基产生的工后沉降是路基工后沉降变形的主要矛盾。我国在《新建时速300-350公里客运专线铁路设计暂行规定》(铁建设[2007]47号)中规定,路基上铺设无砟轨道在“路桥或路隧交界处的差异沉降不应大于5 mm,铺轨工程完成后由于过渡段沉降造成的路基与桥梁或隧道的折角不应大于1/1 000”[2]。

由于地基处理的需要,多种桩型处理的复合地基在同一区域出现的情况不断出现,文献[3]认为建筑物不同桩型差异沉降中当桩基弹性模量达到一定程度时对基础沉降的影响将很小。文献[4]对松软土路基不均匀沉降影响因素进行了分析。沪宁高铁某站场改建工程中,沪宁城际全段正线、咽喉区及相邻的到发线地段采用不同刚度桩型进行加固。本文以此为工程背景,通过三维有限元的方法对由于地基处理方式不同而产生的路基不均匀沉降进行分析,为工程施工提供参考。

1 工程背景

1.1 工程简介

沪宁城际某站场全段正线、咽喉区及相邻的到发线地段采用预应力管桩(PHC桩)及CFG桩加固;城际车场与正线分离(如隔站台)的到发线、与沪宁城际正线并行地段的既有沪宁改造地段、过渡地段施工便道、公务岔线等均采用搅拌桩加固,各种桩型加固区互相紧邻,如图1所示。

1.2 桩基设计参数及地质资料

站场内采用的预应力管桩桩径为0.5 m,间距2.2 m,呈正方形布置,桩长19.0~23.5 m;桩顶设置1.6×1.6×0.35 m(厚)的钢筋混凝土桩帽;桩顶设0.5 m厚碎石垫层,内铺一层双向土工格栅。预应力管桩采用静压法沉桩,施工前于基底范围内铺设0.5~1.0 m厚C组以上填料作为工作垫层,施工完成后于桩顶铺设一层土工格栅及0.5 m厚碎石垫层。土工格栅两端折回2.0 m,延伸率≤10%,抗拉强度≥100 kN·m-1。设计采用的CFG桩桩径0.5 m,间距1.8 m,呈正方形布置,桩长20.5~23.0 m;桩顶设0.5 m厚碎石垫层,内铺一层双向土工格栅。CFG桩采用长螺旋成孔、管内泵压混合料,再利用振动打桩机成桩,桩体原材料采用碎石、石屑、粉煤灰、水泥配合而成,材料按C15配比,桩位偏差不应大于0.4倍桩径。

图1 加固区平面示意图Fig.1 Layout of the reinforced area

搅拌桩加固桩径0.5 m,间距1.2 m,呈正方形布置,桩长10.0~11.5 m,桩顶设0.5 m厚碎石垫层,内铺一层双向土工格栅。水泥土搅拌桩采用三轴搅拌法施工,全桩上下复搅不得少于1次。场地中央地质钻孔揭示从上到下各土层的情况详见表1所示。

表1 土层物理力学参数表Tab.1 Parameters of soil physical mechanics

2 三维有限元分析

传统关于复合地基的沉降计算,往往讲地基按照二维平面问题进行计算分析[5-6],本站场渡线区(咽喉区)3种地基处理方式并存,由于空间的影响,难于简单的使用平面问题分析来获得不均匀沉降及其分布形态,本文通过构建三维数值分析模型来研究上述问题[7-8]。由于土体的压缩模量不是常数在ANSYS中采用一固定的变形模量值输入进行计算,将不能有效地反映地基土体在沉降时的应力-应变特性,故本论文提出了根据土工实验和勘察报告提供的压缩模量Es和压缩系数a等数据,在ANSYS中自定义一种非线性材料,其变形模量大小可随附加应力大小变化而变化。

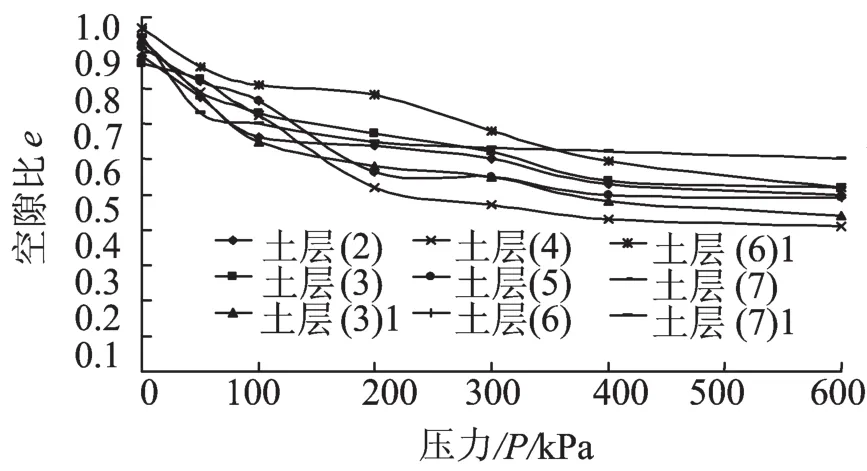

根据本文算例的工程地质勘察资料,其压缩试验提供了各土层压缩模量Es和压缩系数a,由式1得

压缩试验的加载等级p已知,各加载压力区间的初始空隙比e0,因此得到各土层e-p曲线如图2所示。

无侧限条件下的变形模量,与有侧限条件下的压缩模量关系如下式

图2 各土层e-p曲线图Fig.2 e-p curves of various soil layers

式中:E0为变形模量;Es为压缩模量;μ为泊松比。

由式2可求得各加载压力区间起始端点的变形模量E0,再根据加载值便可得到各土层的应力-应变曲线,如图3所示。在ANSYS中,首先在线弹性材料中定义一初始变形模量,再在非线性弹性材料中输入各起始端点对应的应力和应变值,便实现了适合地基沉降计算的一种非线性弹性材料的定义。

考虑对称性,建立半路基模型,模型宽度30 m,长85 m,路基宽度11 m,路堤填土高3 m,地基顶面垫层厚度0.5 m,其中,模型分为3个区域,分别为搅拌桩加固区、PHC桩加固区、CFG桩加固区。搅拌桩加固区无桩帽,PHC桩加固区、CFG桩加固区有桩帽,PHC桩和CFG桩加固深度基本相同,而搅拌桩加固深度约为前两者的一半,但搅拌桩的桩间距明显小于PHC桩和CFG桩,地基顶面铺设0.5 m垫层,提高垫层弹性模量以模拟格栅的作用,路堤边坡坡度按设计文件1∶1.5,路堤填筑荷载按照自重应力考虑如图4所示。

图3 各土层应力-应变曲线图Fig.3 Stress-strain curves of various soil layers

图4 三种桩型长度、间距模型图Fig.4 Model of length and space in three types of pile

3 数值模拟结果分析

三维有限元计算结果表明,3种不同刚度桩型加固区之间存在明显的不均匀沉降,沿路基中心线整理地基顶面的不均匀沉降曲线,如图6所示。为了了解桩的刚度对不均匀沉降的影响,图6中分别给出了基桩在原有模量基础上增大30%和减小30%的计算结果,从图5中可见,增大基桩的弹性模量对改变不均匀变形的形态意义不大。

从上述计算结果可以看出,PHC桩和CFG桩加固区之间不均匀沉降不明显,而搅拌桩和PHC桩由于刚度差异较大,其结合部发生明显的不均匀沉降。不均匀沉降过渡形式接近于半余弦型,可简化为两相切的圆弧,再根据不均匀沉降控制标准进行评价(如图6所示);而不均匀沉降的过渡长度约为30 m,即相切的两条圆弧平均每条圆弧的半弦长约为15 m。

图5 沿路基中心线三维数值分析得到的地基顶面不均匀沉降曲线图Fig.5 Uneven settlement curve of top foundation through 3D numerical analysis along the lines of roadbed

对于不同桩型复合地基加固区结合部,采用长短桩过渡段对路基不均匀沉降进行控制,根据上述计算结果不均匀沉降的过渡段长度约为30 m,故长短桩在过渡段的处理范围为30 m,由于搅拌桩桩长受机械限制,因此将靠近搅拌桩加固区15 m范围内的PHC桩桩长诗经逐渐增加到22 m。采用数值模拟方法分析,其他参数与前一模型相同。计算结果表明变桩长措施对不均匀沉降有一定的控制效果,能有效增加均匀沉降过渡段的长度,增加曲线半径,提高行车的舒适性和安全性,如图7所示。

图6 路基面不均匀沉降过渡形式示意图Fig.6 Transition forms of embankment surface uneven settlement

图7 路基面不平顺曲线半径增大示意图Fig.7 Radius increase of surface irregularity curve

4 结论

1)由于桩基刚度差异较大,其结合部位产生明显的不均匀沉降,对比不同桩型的差异沉降,PHC桩与搅拌桩之间的沉降差为1.1 cm,PHC桩与CFG桩之间的沉降差为0.2 cm不均匀沉降的形式接近与半余弦型可简化为两个相切的圆弧,三维模型不均匀沉降过渡段长度为20~30 m。

2)采用长短桩方式处理过渡段能起到减少不均匀沉降的作用。建议在不均匀沉降过渡段范围内采用长短桩,由于搅拌桩桩长受施工机械限制加长较困难,因此将靠近搅拌桩区域15 m范围内的PHC装桩长实行逐渐增长到22 m从而对路基不均匀沉降进行控制。

[1]尤昌龙,李殿龙.铁路客运专线路基沉降特性极其对策[J].铁路科学与工程学报,2005(2)5:9-12.

[2]铁道第三勘察设计院.新建时速300-350公里客运专线铁路设计暂行规定[S].北京:中国铁道出版社,2007.

[3]黄斌,杨敏,熊巨华,等.不同桩型情况下的桩基差异沉降三维有限元分析[J].建筑科学,2004,20(2):19-21.

[4]张勇.松软土地基不均匀沉降数值模拟研究[D].衡阳:南华大学,2008.

[5]周建民,丰定祥.深层搅拌桩复合地基的有限元分析[J].岩土力学,1997,18(2):44-50.

[6]万林海,郭平业.CFG桩复合地基沉降影响因素分析[J].工程地质学报,2006,14(4):547-552.

[7]宋修广,郭宗杰,刘金章,等.粉喷桩复合地基的数值分析[J].岩土力学,2002,23(4):494-497.

[8]丁铭绩.高速铁路CFG桩桩板河堤地基工后沉降数值模拟[J].中国铁道科学,2008,29(3):1-6.