杨振宁:迎娶翁帆七年后

■文/张国

杨振宁:迎娶翁帆七年后

■文/张国

■http://zqb.cyol.com/html/2011-06/21/nw.D110000zgqnb_20110621_1-03.htm

在非学术领域,杨振宁最大的非议源于他82岁时与相差54岁的翁帆结婚。如今,原本“说话刻薄”的一些同行,也对翁帆评价很高。

在有人猜测他已不做研究的时候,6月18日,89岁的物理学大师杨振宁,在南开大学向同行报告了他在冷原子领域的最新研究进展。

除了回答提问时须用助听器,这位老人留给听众的印象是思维之敏捷、表达之清晰不亚于青年,虽然他上一年还大病一场,进过医院的重症监护室。

杨振宁说,自己40多年前的研究涉及了冷原子领域,但当时缺乏实验技术证实,后来因故中止。近些年来,这方面的实验技术有了很大进步,自己多年前的一些工作得到了证实,于是又回到了这个领域。

2008年,86岁的杨振宁及其合作者发表了一篇冷原子方面的新论文,令同行惊讶于他的学术活力。此后至今,他已陆续发表了将近10篇论文,放在年轻学者中也属“高产”。

2011年是杨振宁的“望九之年”。6月18日至19日,南开大学陈省身数学研究所举办了一场“理论物理前沿讨论会”,以此纪念该所的理论物理研究室诞生25周年,并为研究室创办人杨振宁教授预先庆寿。30位中国科学院院士及近百位杰出的学者与会,使之成为该领域罕见的学术盛事。

1986年,刚刚创办南开数学所的数学大师陈省身,邀请老友杨振宁到此创办理论物理研究室。尽管“完全没有思想准备”,杨振宁却欣然从命,只因“陈先生的邀请是无法拒绝的”。

25年来,这间目前也只3位教授的研究室,已在国际上占有一席之地,培养的25名博士中,有人当选院士,有人成为大学副校长,有人拿到海外名校终身教职。

研究室主任、中国科学院院士葛墨林1986年由陈省身、杨振宁自兰州大学聘至南开大学。他最初问陈省身该怎样发展,陈先生提出要“不开会、无计划、多做事”;再问研究室该做什么方向,陈先生回答“就做振宁的方向”。

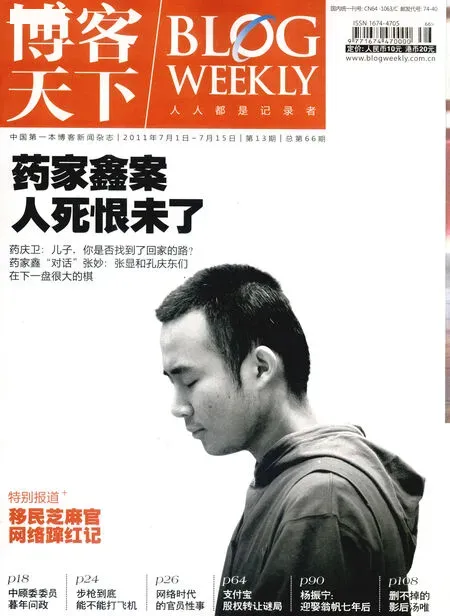

老夫少妻 2009年7月15日,杨振宁、翁帆夫妇聆听美国能源部长朱棣文在清华大学发表主题为《应对能源与气候变化的挑战:两个国家的故事》的演讲。

25年来,这里一贯奉行“不宣传”方针,数理学界之外,少为人知。陈省身初期就提出不希望扩大规模,永久教职保持很少。这个方针坚持至今。“就叫研究室,也不扩大,不叫‘中心’。”葛墨林说。

此间风气的一处体现是,本次讨论会不少大腕到场,但葛墨林在开幕式上说:“恕我不能一一介绍各位的头衔,大家都是重要的人物。”他给同行鞠了一躬,“一介书生,无权无势,对大家无可贡献,鞠个躬表示感谢”。

耄耋之年的杨振宁则站着讲完了自己关于冷原子的新发现。工作人员担心他站久了腿会发抖,后悔未能预备一把椅子。更出乎人的意料,有学者因事提前离会,而杨振宁一直坚持听完19日的最后一场报告,并即兴发言,与人分享了自己在治学上“最近几年慢慢想通了”的困惑。人们原本猜测,他作完自己的报告就会离开。

在作完报告被主持人请下台之前,杨振宁还主动询问听众有无疑问。会议间歇,年轻的学生过来请教,他也耐心解答。

“很多人学问很大,脾气也比较大一点,而杨先生,你跟他什么都可以说。”葛墨林说,杨振宁是位尊重人的忠厚长者,什么事都可与他辩论。

杨振宁主张学术上的平等,还体现在,每次到南开参加理论物理讲习班,他都跟学生们一起排队领自助餐,边吃边谈。多年以前,国际会议用餐补助中外有别,国人补助5元,外宾补助40元,吃饭时往往隔着一道屏风。杨振宁坚持,在南开开会,无论中外,补助相同。

清华大学教授朱邦芬院士认为,近年,一些人对杨振宁有所非议。网上有种声音,对杨先生的贡献讲得很少,有些甚至是污蔑。

针对杨振宁的污名包括,有人批评他晚年回到中国,拿了高额报酬,故意说些好话去取悦政府。例如,他赞美中国基础教育培养的学生比美国更扎实,批评声扑面而来。

朱邦芬说,杨先生接受东西方文化熏陶,他确实是由衷地表达自己的观点,绝不像有些人说的那样,是为了讨好政府。

批评者未必知道,杨振宁曾在“文化大革命”中,当面向周恩来总理直陈“中国政府的片面的平均主义已经毁了中国的科学”。“杨先生经常两头不落好。他不像有些人,拐个弯让你揣摩体会。这是学术大师直率的性格。”葛墨林说。

葛墨林定期向杨振宁报告研究室的发展。有次,两人在北京约谈。恰有某副部级领导去请杨振宁,有位国家领导人邀他赴宴。在场的葛墨林以为,自己要谈的事情没那么紧要,杨振宁应先见领导,谁知杨振宁却谢绝了来自中南海的邀请,原因是“我已经有约会了”。

忆及此事,葛墨林说,杨先生仅因有约在先就回绝了领导,又怎会曲意逢迎?

清华大学教授朱邦芬在南开大学讲的一件事情,令在场的许多学者感到惊讶。杨振宁在清华大学的年薪为人民币100万元,但他分文不取,捐给了清华大学高等研究中心。他还卖掉了自己在美国纽约的一处大房子,向清华捐了100万美元。他把诺贝尔奖金的一部分,也捐给了清华。

清华大学高等研究中心是杨振宁晚年仿效美国普林斯顿大学高等研究院创立的。在杨振宁将精力转向清华之后,数学大师陈省身两次让葛墨林给他带话:清华高等研究中心是你的“亲儿子”,南开理论物理研究室是你的“干儿子”,两个儿子,你都要管。

据葛墨林回忆,杨振宁“管”得很细。从1988年开始,南开的理论物理室办过7次讲习班,邀请的都是各个方向最有发言权的科学家。因经费匮乏,要靠杨振宁从香港募捐讲课费。

1992年,为了南开主办的一场国际会议,杨振宁筹集了两万美元。考虑到大陆不易换开百元大钞,他特地换成20元、50元的钞票,捆在一个包里带来。

南开理论物理研究室的早期毕业生,都曾受杨振宁资助,到他任教的纽约州立大学石溪分校访问一年。他们当时并不知道,杨振宁为了筹钱,曾发着高烧去唐人街演讲。

葛墨林说,杨振宁做事不愿向人解释。“杨先生率性而为,想说什么就说什么,他就是这么个人—我怎么做是我的事,至于你怎么想是你的事。”

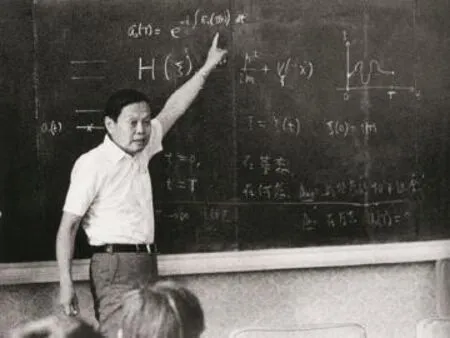

授业解惑杨振宁早年在北京讲学。

在非学术领域,外界对于这位物理学大师最大的非议源于他82岁时与相差54岁的翁帆结婚。

2011年,他们惊世骇俗的婚姻进入第7个年头。葛墨林说,原本“说话刻薄”的一些同行,现在也对翁帆评价很高。而他认为,杨先生目前的健康身体,跟翁帆婚后的照顾绝对分不开。“翁帆绝对是有功劳的。”

杨振宁再婚之前,葛墨林有次去清华探望,发现他穿着睡衣,脸色蜡黄,发烧39.3摄氏度。虽然杨先生告诉他,身体如有问题会打电话求助,但葛墨林还是担心,万一有危险而电话不在手边怎么办?

2010年9月,杨振宁突发高烧,陷入半昏迷状态,进了重症监护室。葛墨林说,杨先生住院时,翁帆的照料有目共睹。

近些年里,杨振宁已多次入院。葛墨林说,翁帆对杨先生照顾很细,杨先生冬天出门前,翁帆一定为他系上围巾。逛公园,走十几分钟路,翁帆就坚持要歇一歇,找一块石头,扫得很干净。

杨振宁、翁帆夫妇的共同话题很多。参观美术展后,他们会分别找出最喜欢的作品,再看与对方是否一致。这是二人之间的小游戏。

杨振宁并非不知一些人对于他这段婚姻的看法。他甚至曾与翁帆联名撰文,回应一位香港女作家的批评。在写给翁帆的诗里,他称她是“上帝恩赐的最后礼物”。

这一次,在南开大学,出现在人们面前的杨振宁夫妇手挽着手。这是他近年出席公开活动常见的情景。在校方为他举办的生日晚宴上,他表示,自己虽然上了年纪,但精神上仍然保持年轻,也许这是自己对翁帆有吸引力的地方。早在订婚之初,他就对朋友这样讲过。

令葛墨林感到遗憾的是,外界跟杨先生没有接触的人,总是用世俗的眼光去看他,猜测他。而杨振宁依然故我。

联系编辑:liuyangshuo@blogweekly.com.cn