乍得H区块Bongor盆地原油母质生源特征

史玉玲,侯读杰,窦立荣,程顶胜

(1.中国地质大学(北京)能源学院,北京 100083;2.中国地质大学(北京)海相储层演化与油气富集机理教育部重点实验室;3.中国石油天然气勘探开发公司;4.中国石油勘探开发研究院)

乍得H区块Bongor盆地原油母质生源特征

史玉玲1,2,侯读杰1,2,窦立荣3,程顶胜4

(1.中国地质大学(北京)能源学院,北京 100083;2.中国地质大学(北京)海相储层演化与油气富集机理教育部重点实验室;3.中国石油天然气勘探开发公司;4.中国石油勘探开发研究院)

分析了Bongor盆地原油样品族组分、GC和 GC/MS,研究了原油的生物标志化合物组成特征,对生成原油的烃源岩的母质沉积环境进行了探讨。研究区的原油主要有正常原油和生物降解油这两种类型,原油有机质为混合型,高等植物是该盆地原油形成的主要母源,低等水生生物和菌藻类也对生源有贡献;同时细菌对高等植物改造作用非常重要。研究区原油样品的Pr/Ph、伽马蜡烷含量较高,伽马蜡烷/C30藿烷分布于0.26~0.44,反应成油环境为弱氧化 - 弱还原性的淡水 - 微咸水环境 ;原油具有高 C29甾烷 20S/(20S+20R) 、C29甾烷αββ/(αββ+ααα)、C3222S/22(S+R)和 Ts/Tm比值,显示原油的成熟度高。

乍得;Bongor盆地;原油;生物标志物;生物降解;母质;环境;成熟度

1 区域地质概况

Bangor盆地位于西非裂谷系和中非裂谷系交汇部位,是由中-新生代陆相地层组成的、在中非剪切带右旋走滑诱导背景之上发育起来的裂谷盆地,形成巨厚的湖相、河流相及冲积扇碎屑岩沉积,沉积地层厚度最大达10km。盆地早白垩世断陷作用强烈,为盆地主构造层。Bangor盆地从下至上沉积的地层分别为下白垩统 Cailcedra、Mimosa、Kubla、Ronier、Bersay、Baobab 组和第三系 Basal组等。主要烃源岩分布在 Hauterivian阶(Cailcedra组),Barremian阶(Mimosa和 Kubla组),储集层分布在Barremian阶(Mimosa和 Kubla组)和Aptian阶(Ronier组的下段),盖层为Albian阶(包括Bersay和Baobab组)的湖相泥岩,是一套区域盖层,最终形成一套生储盖组合。

研究区块主要位于Bangor盆地的北部,盆地东端约800km2的范围内,局部北断南超,控凹断层为F3,沉降和沉积中心在北部,从北向南形成北部陡坡带,中部深凹带,南部斜坡带,平面上以盆地明显变窄、南部斜坡带发育铲式滑脱断阶带为主要特征,展示出盆地北部具有广阔的油气勘探前景[1]。

由于Bongor盆地的地质特征与中国东部的渤海湾盆地非常类似,技术人员把多年来在国内形成的裂谷盆地地震勘探成熟技术成功应用到乍得Bonger盆地。自2006年以来,中油国际乍得有限公司在研究区先后提供井位46口,被采纳32口,完钻的18口井中有15口已获得大量的工业油流,探明地质储量8亿桶。但鉴于乍得地区基础资料匮乏,为了获得更多的油气,对Bongor盆地原油母质生源特征进行研究是很有必要的。

2 实验方法

2.1 饱和烃色谱分析

仪器为美国惠普公司6890色谱仪。色谱柱为HP25ms石英弹性毛细柱(30m ×0.25mm ×0.25μm)。升温程序从100℃升温到300℃,升温速率为4℃/min,载气为氮气(流速1mL/min),进样器温度300℃,FID检测器温度300℃,分流比30∶1。

2.2 饱和烃色谱质谱分析

仪器为美国惠普公司5890台式质谱仪。色谱柱为HP25ms石英弹性毛细柱(30m ×0.25mm×0.25μm)。升温程序为50 ℃恒温2min,从50℃至100℃的升温速率为20℃/min,100℃至310℃的升温速率为3℃/min,310℃恒温1515min。进样器温度300℃,载气为氦气,流速为1104mL/min,扫描范围为50~550amu。检测方式为多离子扫描。

3 原油物性及族组成特征

所采集的17个原油样品分布在研究区块11口井的不同层位。H区块Bangor盆地的油藏原油样品的密度与粘度变化较大,Ronier组原油以重质稠油为主,地面原油平均密度0.935g/cm3,地面原油平均粘度11376mPa·s;Kubla组则为高粘度原油,地面原油平均粘度高达23.4mPa·s;Mimosa组的为轻质中粘度油,地面原油平均密度0.8207g/cm3,地面原油平均粘度6.7mPa·s;Baobab油藏下部的原油属于中质稠油,地面原油平均密度0.8945g/cm3、地层原油平均密度0.837g/cm3,地层原油平均粘度25.6~47.9mPa·s。由此,可以说明该区原油越靠近浅层原油的密度和粘度都越大;而原油的原生化学组成主要受控于母质类型和演化程度,后生变化则与各种化学、物理-化学改造有关,受生物降解形成的稠油的粘度一般大于100 mPa·s,有时甚至高达10000mPa·s以上。所以该区Ronier组原油可能因地层先反转后剥蚀遭受生物降解的程度很大。

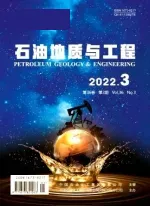

在Bongor盆地Ronier和Mimosa构造带上分布的原油大体上可以分两种类型,一种是正常原油,主要分布在深度大于1500m的地层中,原油的密度、以及粘度较小,流动性大,相应的油层产能也应较大,原油含饱和烃较高69.93%~84.71%,芳烃含量10.83%~17.65%,沥青质含量较低1.91%~5.88%,非烃含量1.91%~5.37%(图1);另一种是生物降解油,一般分布在深度小于1500m的地层中,油藏埋藏深度浅,原油流动性差,对应的油层产能也较低,难以达到商业生产的油流标准,生物降解作用使饱和烃含量降低,非烃含量增加,一般生物降解油的非烃大于20%,例如Mimosa-3井油层埋藏浅,原油遭受生物降解的影响,使饱和烃降低芳烃增加,具有较高的非烃,说明生物降解程度较高。整体来看,该区原油饱和烃具有高饱芳比(1.64~7.82),反映了藻类母质生源的输入特征。

图1 H区块Bongor盆地原油族组分关系

4 原油饱和烃馏分特征

4.1 正构烷烃

正构烷烃是非生物降解原油饱和烃馏分中的优势组分,研究区浅层部分原油正构烷烃系列分布不完整,缺失 C16以前的正构烷烃,甚至完全无法识别。通常认为这是因生物降解引起的环烷烃和异构烷烃的富集,而使色谱难以分辨的结果,即原油遭受生物降解作用的标志。

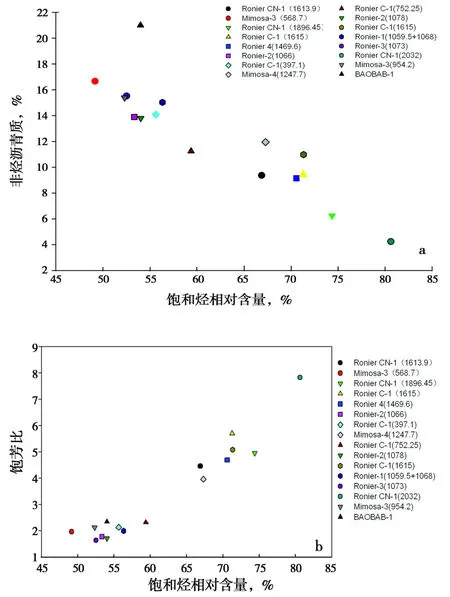

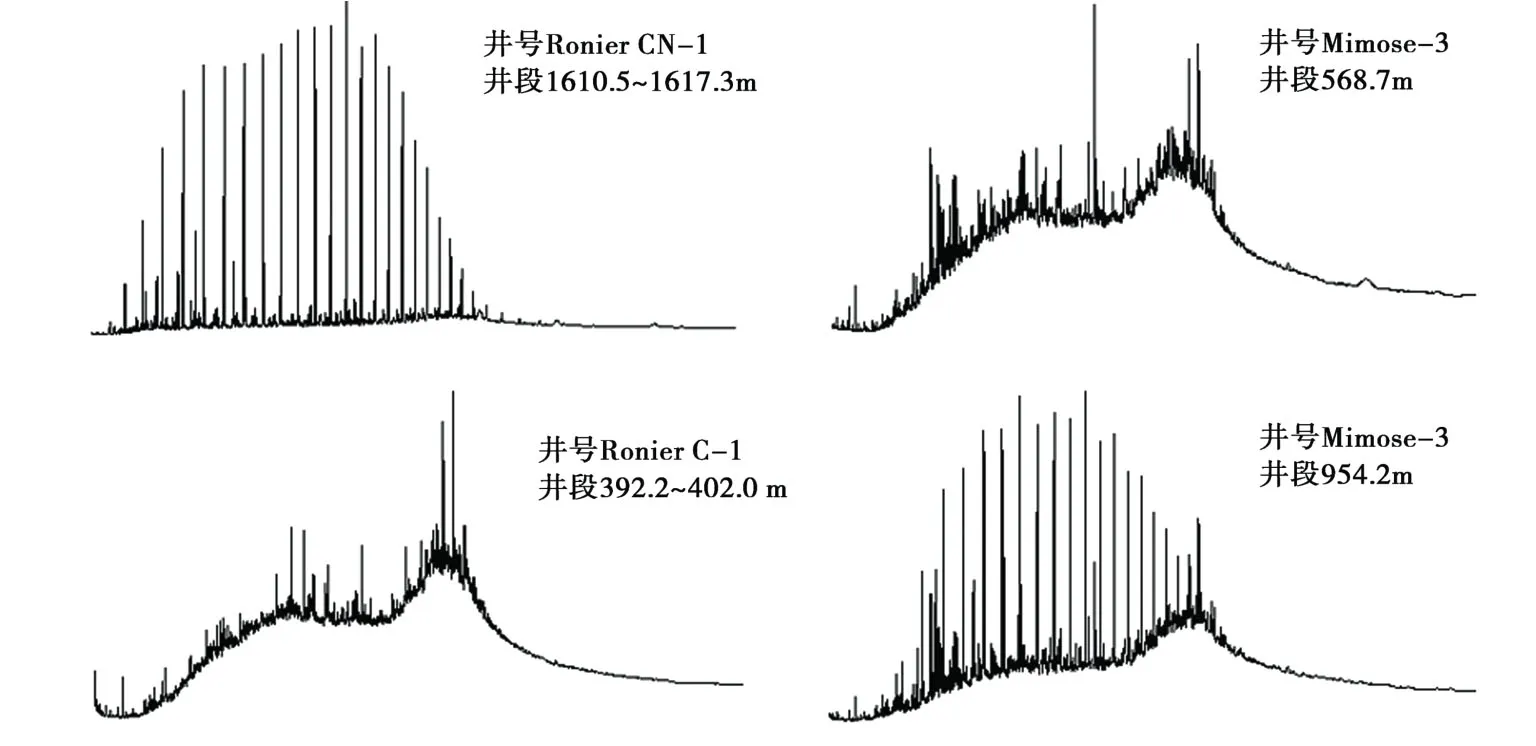

区内Ronier CN-1井(1610.5~1617.3m)原油正构烷烃完整,为正常原油;Mimosa-3井(954.2m)原油正构烷烃丰度明显降低,且色谱基线明显飘移,表明原油仅受到轻微的生物降解;Mimosa-3井(568.7m)等原油饱和烃色谱图出现UCM(unresolved complex mixture),正构烷烃已基本损失殆尽,生物降解程度中等(如图 2)。但在Ronier C-1井(392.2~402m)原油中检测到较高含量与较完整系列的25-降藿烷,表明它遭受生物降解程度较为严重[2](如图3)。由此可见,在该地区埋深较浅的原油受到了生物降解。

图2 Bongor盆地原油饱和烃气相色谱

图3 Bongor盆地Ronier C-1原油中25-降藿烷分布

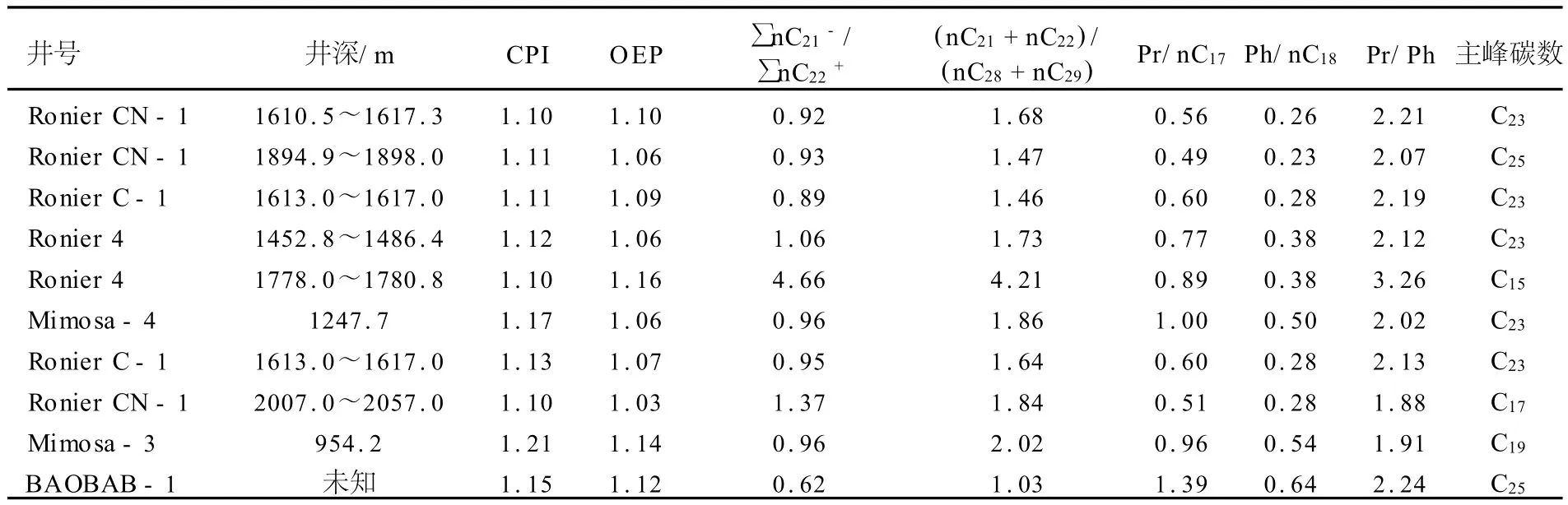

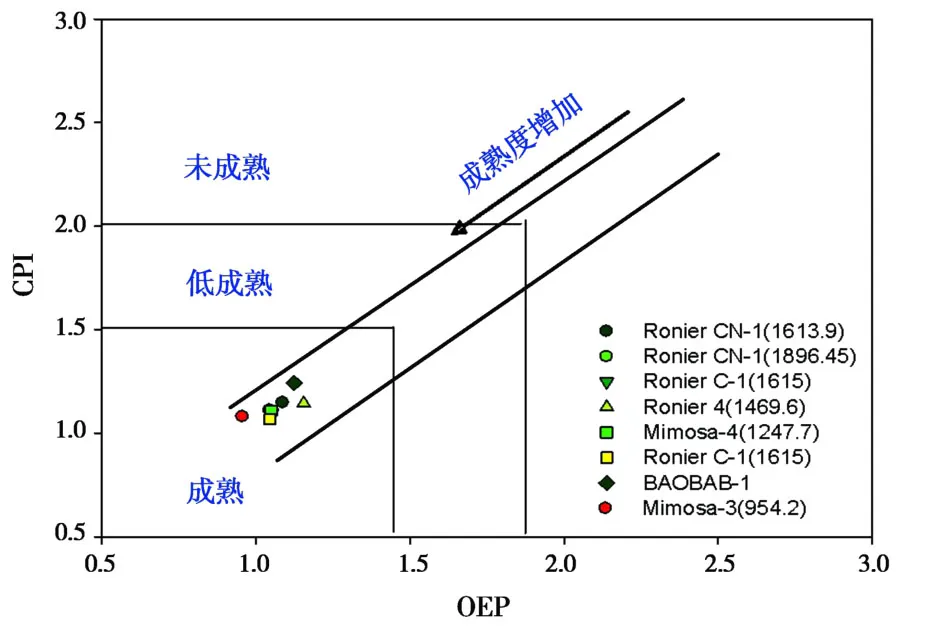

在大多数井的原油中,正烷烃系列为饱和烃馏分的主要成分。经现有资料分析表明,检测的正构烷烃碳数分布范围为nC11-nC34,多呈单峰态分布。主峰碳数在nC15-nC25之间,多数以nC23正构烷烃为主峰,其分布特征常与藻类,特别是半咸水的藻类有机质生源输入有关[3-4]。∑nC21-/∑nC22+比值变化较大0.62~4.66,但总体小于1,最高是Ronier4井(1778~1780.8m)可达4.66,说明该区原油成熟度高。色谱参数OEP、CPI均趋近于1,(C21+C22)/(C28+C29)值都大于1,最高达4.21,表明原油为成熟原油(表1,图4)。

表1 乍得 H区块Bongor盆地原油饱和烃色谱特征

图4 Bongor盆地饱和烃CPI和OEP参数关系

4.2 类异戊二烯烷烃

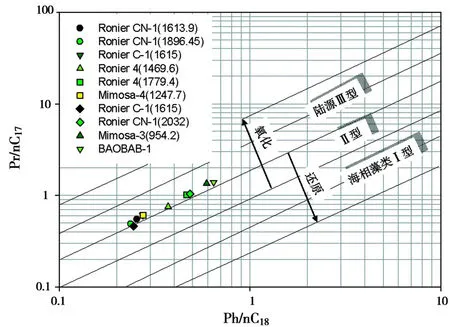

类异戊间二烯烷烃是原油中支链烷烃的一种,在气相色谱中的丰度常常是较高的,而且其分布特征具有较好的稳定性,其中的植烷(Ph)和姥鲛烷(Pr)的分布具有一定的生源和环境指示意义,高的Pr/Ph(>3.0)指示氧化条件下的陆源有机质的输入,低比值(<0.16)代表缺氧环境通常是盐湖环境条件。研究区原油的 Pr/Ph相当接近,除Ronier4井(1778.0-1780.8m)外 ,其他样品值都在2.10左右,且分布在一个较窄的范围内(1.88~2.24),反映它们来自一个类似的生物源[5](图5),说明原油母质来源于弱氧化-弱还原环境下的陆相Ⅲ型有机质。

图5 Bongor盆地原油中 Pr/nC17与 Ph/nC18关系

4.3 甾烷特征

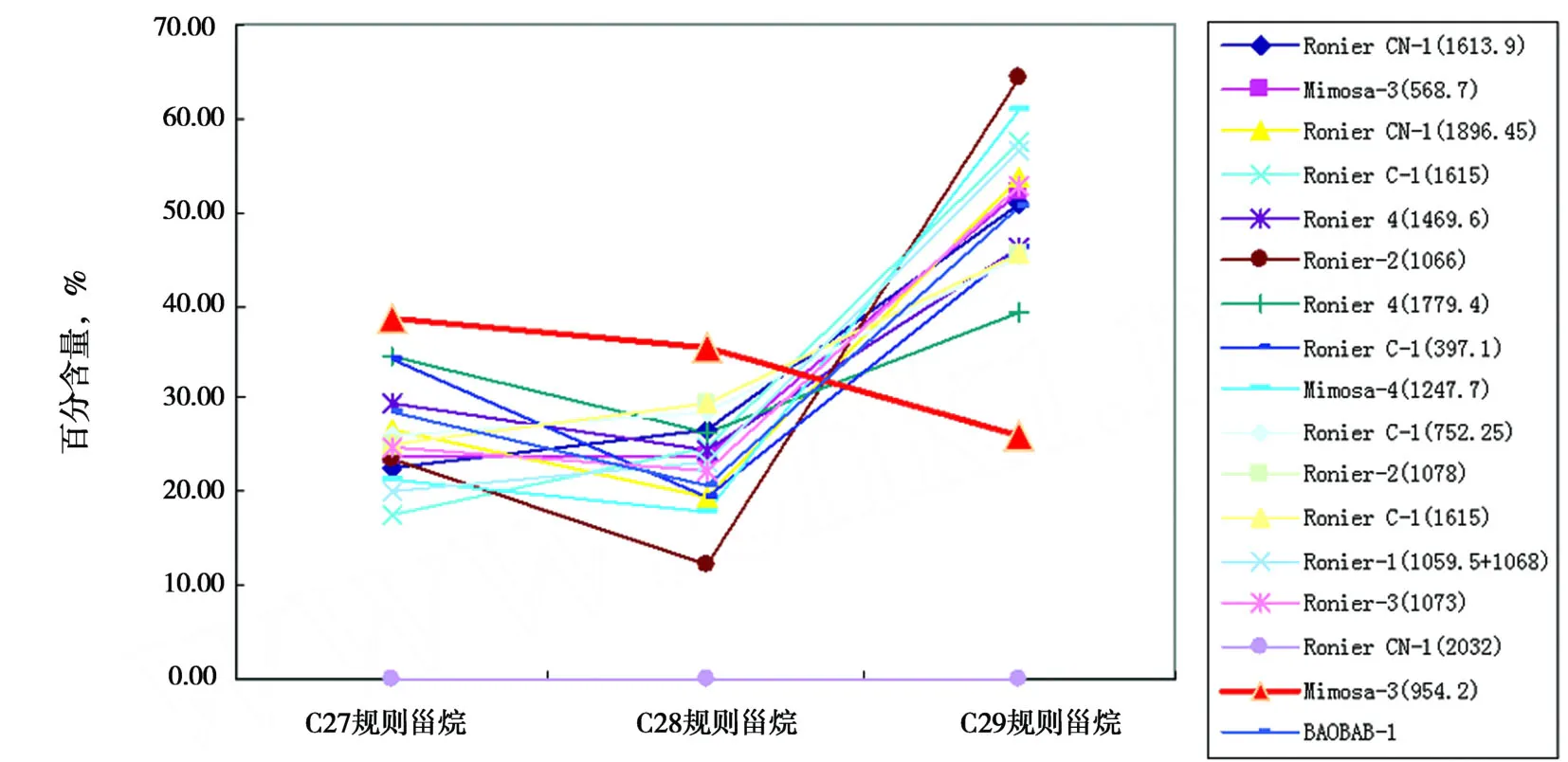

由图6知,除井Mimosa-3(954.2m)以外,C27-C28-C29指纹基本一致,呈不规则的“V”字型,表现为 C27>C28<C29,C27/C29值为 0.3~0.87,既没有表现出典型的湖相特征,也没有典型的河-湖沼泽相特征,而是介于两者之间的一种类型,即生油母质以陆源高等植物为主,同时有部分水生生物注入。Mimosa-3井(954.2m)原油甾烷表现为C27甾烷大于C29甾烷的阶梯型分布,具有相当含量的甲藻甾烷和C31甾烷,反映了藻类生源的贡献。(孕甾烷+ 升孕甾烷)/αααC29(20R)甾烷为 0.02~0.56,指示低等水生物(藻类)对生源有一定的贡献[6]。

图6 Bongor盆地原油规则甾烷指纹对比

重排甾烷/规则甾烷比值分布在0.06~0.32之间,这表明这些原油来自富含粘土、沉积环境呈弱氧化性的泥岩。规则甾烷/17α(H)-藿烷的比值低0.06~0.75,指示了原油来源于陆源或微生物改造过的有机质。4-甲基甾烷/规则甾烷比值分布在0.02~0.12之间,4-甲基甾烷一般来自甲藻类,但是也存在细菌之中[7-8]。原油中一定量的4-甲基甾烷存在,一方面说明甲藻类对原油的形成也作出了一定贡献,另一方面说明原油形成于淡水-微咸水的沉积环境。

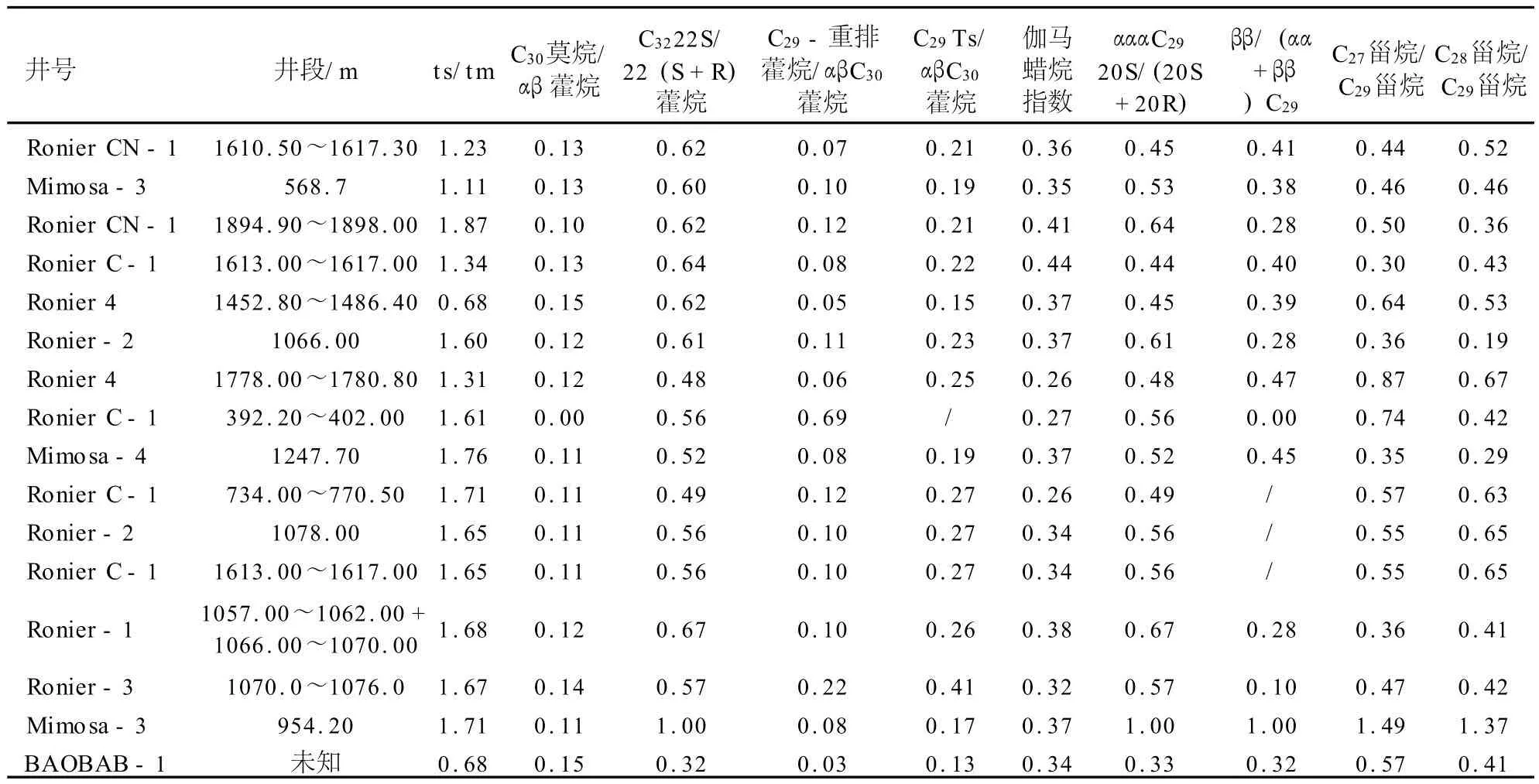

原油的成熟度参数如表2所示,其中C29甾烷20S/(20S+20R)和ββ/(ββ+αα)比值是指示原油成熟度的可靠参数之一。从甾烷成熟度参数C29甾烷20S/(20S+20R) 和 C29甾烷αββ/(αββ+ααα) 来看,Bongor盆地原油的17个原油的甾烷参数20S/(20S+20R)均大于0.4,属于成熟原油的范畴[9],但未达到生油高峰。

表2 Bongor盆地原油甾、萜烷分子地球化学特征

4.4 萜烷特征

原油藿烷系列碳数分布范围为 C27~C35(缺C28),以 17α(H),21β(H)-C30藿烷为主峰 ,C31~C35藿烷丰度依次降低,指示与碎屑岩沉积环境有关[10-11]。原油中普遍含有较高的C29、C30重排藿烷(B2、B3)和 C29Ts化合物(A2),一般相伴出现在陆相原油中,可能表征着有机质沉积环境的弱氧化-弱还原性[12]。引人注目的是,原油检测到中等丰度的伽马蜡烷,伽马蜡烷/C30藿烷比值为0.26~0.44。伽马蜡烷是一个异常盐度或稳定水体分层的标志。由于伽马蜡烷含量变化常与沉积水体的盐度密切相关,只有在超盐环境中具有异常高的伽马蜡烷值,而在一般的淡水沉积中其丰度常很低,说明该区原油有机相为偏咸水沉积环境。

C3222S/22(S+R)比值几乎均大于0.52,说明研究区原油已达到成熟。Ts/Tm比值与重排甾烷含量一样,通常也作为成熟度参数;该研究区原油中该比值较高,几乎均大于1,也说明原油成熟度较高。

5 结论

(1)乍得 H区块Bongor盆地原油存在正常原油和生物降解原油两类,生物降解原油主要分布在研究区的浅层,其芳烃、非烃和沥青质的含量相对比较高。

(2)所有生标特征都指示原油的母质以高等植物为主,低等水生生物和菌藻类也对生源有贡献,为混合型;主峰碳数多为nC23,在nC21-nC25之间含量较高,nC23正构烷烃为主峰的分布特征常与藻类,特别是半咸水的藻类有机质生源输入有关。原油中Pr/Ph、4-甲基甾烷和伽马蜡烷含量的特征显示原油形成于弱氧化-弱还原沉积环境,水体为淡水-微咸水。另外,高等植物在成油的演化过程中有细菌作用。

(3)根据 CPI、C29甾烷 20S/(20S+20R) 、C29甾烷αββ/(αββ+ααα) 、C3222S/22(S+R) 和 Ts/Tm等原有地球化学参数研究表明,研究区原油的成熟度普遍高,大多数原油没有明显的正烷烃奇偶优势。

[1] 肖学,胡俊卿,吴建平,等.塔里木盆地阿北-顺北区块古近系油气成藏条件[J].石油地质与工程,2006,20(6):16-17,37.

[2] 梁勇,黑华丽,田春雨.高效原油降解菌的生物降解作用与室内模拟岩心驱油研究[J].石油地质与工程,2010,24(2):124-129.

[3] 侯读杰,王铁冠.陆相油气地球化学研究[M].武汉:中国地质大学出版社,1996:1-100.

[4] 侯读杰,王铁冠.松辽盆地朝长地区原油的地球化学特征[J].石油大学学报,1999,(2):27-33.

[5] 段毅,吴保祥,张辉,等.鄂尔多斯盆地西峰油田原油地球化学特征及其成因[J].地质学报,2006,(2):301-310.

[6] 柴华,胡望水,唐友军,等.辽河盆地宋家洼陷中生界油藏地球化学特征及油源对比[J].石油地质与工程,2008,22(1):22-24.

[7] 黄江庆,王韶华.中扬子区海相地层油气源对比方法探讨[J].石油地质与工程,2007,21(3):7-10.

[8] 文志刚,唐友军,余秋华.苏丹Muglad盆地六区块原油的地球化学特征[J].石油天然气学报,2007,(4):66-70.

[9] 黄彦庆,侯读杰.准噶尔盆地四棵树凹陷原油地球化学特征分析[J].天然气地球科学,2009,(2):282-286.

[10] 张新建,王婧韫,扬丽英.N凹陷的油源判识[J].石油与天然气地质,2001,(3):264-266.

[11] 程锦翔,高永娟,柳正.华北地区东部下古生界烃源岩特征及其影响因素[J].石油地质与工程,2007,21(2):1-3.

[12] 邱芳.大民屯凹陷基岩油气藏油气运聚规律研究[J].石油地质与工程,2006,20(3):1-3,7.

编辑:吴官生

TE125.2

A

2010-09-26;改回日期:2010-11-02

史玉玲,1987年生,2009年毕业于长江大学资源勘查工程专业,在读硕士生,研究方向为油气藏形成机理与勘探。

国家自然科学基金(40972097)“高酸值原油的酸性化合物组成与成因机理”。

1673-8217(2011)01-0005-05