论辽代草原地区城市群体的特点

——以上京道城市为例

王淑兰,韩宾娜

(东北师范大学历史文化学院,吉林长春,130124)

论辽代草原地区城市群体的特点

——以上京道城市为例

王淑兰,韩宾娜

(东北师范大学历史文化学院,吉林长春,130124)

长城以北的草原地区是辽代新建城市的集中地,受契丹民族文化和自然地理环境的影响,草原地区的城市群体呈现出了一定特点:一是以移民城市居多;二是主要建于与契丹民族历史文化有关的地方;三是主要分布于东南方;四是格局上分别以上京和中京为中心,其他州城呈环状分布。

辽代;上京道;草原地区;城市

《辽史·地理志》将辽代地域分为五道,其中上京道和中京道为辽代的草原地区。它东起今齐齐哈尔,经阜新,到渤海湾西岸,西到阿尔泰山西部的斋桑泊以西,南达燕山北麓,北至贝加尔湖以南。相当于今新疆东北部、蒙古国全部、俄罗斯南部、黑龙江及吉林西部、辽宁西南和内蒙古东部及河北北部。

建城之前的北方草原区,是契丹和奚族的游牧地。史载:“契丹之初,草居野次,靡有定所”、[1]《营卫志中》,377“其俗旧随畜牧,素无邑屋”。[3]卷137《外国列传第一》(1830)奚族虽有少量粗放农业,但仍以游牧为主。游牧生活决定了这两个民族不会在草原上建城市。至唐末,契丹始大,奚族“举国臣属”[1]地理志三》(481),于是契丹尽有草原之地。强大的契丹族南侵中原,东灭渤海,大量中原和渤海人口被迁至草原地区。据邹逸麟不完全统计,有辽一代,至少有15~16万中原人和16~17万渤海人被迁到上京道。[4](79)此外,还有少量人口为避中原兵燹而自愿进入。为了安置这些进入草原的农业人口,大量的城市出现在草原上。

草原上的这些城市,从规模、发展水平上都无法与中原城市相比,因此,本文把“城市”定义为:草原上县级或相当于县级及以上的、有城墙及居民的聚落。而“城市群体”则是指草原上上述众多城市的集合。

目前,国内的学者们对辽代草原上的城市已有所研究,但其主要对象是上京和中京这两座都城,而对划原地区城市群体的研究则较少。鉴于此,本文试图从历史地理角度,对上京道城市群体为例,来对辽代划原地区城市群体的特点加以总结和分析。

一、主体:移民城市

辽代北方草原地区,分属上京道和中京道所有。在辽以前,这是没有城市。辽建国后,大量城市出现在辽以上京临潢府和中京大定府为中心的草原上。就这些城市的人口来源看,无论是上京道的城市还是中京道的城市,基本都是由外来移民组成。本文选取其中之一的上京道为例,来进行分析。

《辽史·地理志一》(以下简称《辽志》)说,上京道辖“府、州、军、城二十五,统县五。”[1]卷37《地理志一》,439但真正列出的州县数,是府、州、军、城37个,县31个。①这68个城市是辽所设立的行政城市,而实际的实体城市为56个,因为其中1府、11州与其附郭县为同一城。通过考古、碑刻或其他文献,冯永谦又对上京道补充了春、懽、灵安、黑河、瞿、义、唐、通化、镇北、怀密、莫、奉、禄、全、威武、崇德、会蕃、新、大林、紫河、驼等21州(以下简称“冯补”)。[2](191)可见,上京道目前可知实体城市为77个。这些城市按性质不同可分为三类:

(一)普通州县。上京道内的普通州县共59个,其中《辽志》载有43个,“冯补”中有16个。《辽志》中的这43个城市包括临潢1府,祖、怀等11州,临潢、长泰等31县。其中1府、11州与其附郭县为同一城市,所以实体城市只有31个。考察了这31县的人口来源,也就知道了《辽志》所载43个城市的人口来源。根据《辽志》,这31县按人口来源可分为以下几类:①由迁来的汉人所置。这样的城市有临潢、长春、兴国、爱民四县。如临潢县,“太祖天赞初南攻燕、蓟,以所俘人户散居潢水之北,县临潢水,故以名”,[1]卷37《地理志一》,439其他三县也基本如此。②由迁来的渤海人而置。这样的城市为易俗、扶余、迁辽、渤海、长霸、咸宁、显理、富义、长宁、义丰、永安、长乐、临河、安民等县。如易俗县,“本辽东渤海民,……尽徙于京北,置县居之”,[1]卷37《地理志一》,440其余各县类似。③由迁来的多地人口共建。这样的城市包括长泰、潞、龙化、广义四县,其中长泰、潞县由汉人和渤海人共同建置,龙化县由女直、燕、蓟人所置,广义县是由“四征所俘”而置。④由迁来的他族游牧俘户所建。如越王城,“述鲁西伐党项、吐浑,俘其民于此,因建城”。[1]卷37《地理志一》,443⑤由迁入的渤海人和诸宫提辖司户所置。如定霸、保和、宣化三县。①⑥由括落账户建置。如玄德县。⑦没有记载人口来源的。有慈仁、乐康、孝安、兴仁四县。在这七类城市中,前五类都是由移民构成的。第六类的落账户,主要是指契丹的罪犯和奴隶,不是外来移民。而第七类的四个县,虽没有记载人口来源,但不排除其中有由移民所建的,因此,将其中一半看作是移民城市应该不会有太大问题。那么,这31县中,移民城市为28个。“冯补”中的16个普通州,由于资料甚少,目前还不能明确其人口来源,这里也将其中一半作为移民城市,那移民城市就是8个。由上可知,上京道普通州县中移民城市共为36个。

(二)头下军州。除普通州县外,契丹贵族们还在上京道建立了一些私城——头下军州。《辽志》中有16个头下军州,“冯补”中又有5个。按人口来源这些州可分成四类:第一,壕、原、福、顺四州分别是由“国舅宰相”、“国舅金德”、“国舅萧宁”、“横帐南王府”南征时所“俘掠汉民”置。第二,徽、成、懿、渭四州分别是由“景宗女秦晋大长公主”、“圣宗女晋国长公主”、“圣宗女燕国长公主”、“驸马萧昌裔”以媵臣户建。第三,横州是由国舅萧克忠以“部下牧人居汉故辽阳县地”而建。第四,凤、遂、丰、闾、松山、豫、宁、懽、义、唐、奉、全等11州没有说明人口来源。上述第一类是典型的汉人移民城市,第二类虽是由媵臣户所建,但其主要人口仍来源于渤海人和汉人,所以也是移民城市。第三类明确说明是由部下牧人建立,不是移民城。第四类虽没有明确的人口来源,但是根据“头下军州,皆诸王、外戚、大臣及诸部从征俘掠,或置生口,各团集建州县以居之”这一建城条件来看,[1]卷37《地理志一》,448应该是以“俘掠”的人口所建,因此也算移民城市。可见,21个头下军州中,有20个是移民城市。

(三)边防州城。上京道中还有9个边防城。由于这些城是“辽国西北边防城”,都是“因屯戍而立”,[1]卷37《地理志一》,450如“镇州,……统和二十二年皇太妃奏置,选诸部二万余骑充屯军,专捍御室韦、羽厥等国”、“皮被河城,地控北边,置兵五百于此防托”,[1]卷37《地理志一》,451其人口主要以边防士兵为主,因此,这些城市不属于移民城市。

可见,上京道共有实体城市77个,移民城市为56个,占到了上京道城市总数的72.7%。中京道共有实体城市42个,移民城市为27个,占总城市数的62%。由此,我们可以看出,辽代草原地区的城市确实是以移民城市为主。

二、选址:与契丹民族历史和文化相关处

中原的城市,多建在地形平坦、经济发达、治一地而控全域的地方,而辽境内的城市虽是在汉人的影响和帮助下建立的,但在选址上却体现出了契丹的民族特色,即多将城市建在与契丹历史文化有关的地方或重要活动地。

据《辽志》载:“祖州,本辽右八部世没里地。太祖秋猎于此,始置西楼。后因建城,号祖州。以高祖……、曾祖……、祖考……、皇考……所生之地,故名”,太祖死后以此为奉陵州;“怀州,……太宗行帐放牧于此。……太宗崩,葬西山,曰怀陵。世宗置州以奉焉。……为行幸避暑之所”;“庆州,……穆宗……每岁来幸,射虎障鹰。……圣宗秋畋,爱其奇秀,建号庆州。……圣宗驻跸,爱羡曰:‘吾万岁后,当葬于此’,兴宗遵遗命,建永庆陵”,此州也是圣宗、兴宗和道宗的奉陵州;“长春州,……本鸭子河春猎之地”;“永州,……太祖于此置南楼,……冬月牙帐多驻此,谓之冬捺钵。有木叶山,上建契丹始祖庙。……相传有神人乘白马……,有天女驾青牛车……,至木叶山,二水河流,相遇为配偶,生八子”;“仪坤州,……本契丹右大部地”;“龙化州,……契丹始祖奇首可汗居此,称龙庭。……太祖于城东金铃岗受尊号曰大圣大明天皇帝,建元神册”;“降圣州,……本大部落东楼之地。太祖春月行帐多驻此。应天皇后梦神人金冠素服,……中有黑兔跃入后怀,遂生太宗”;“凤州,……南王府五帐分地”;“遂州,……南王府五帐放牧于此”;“丰州,……遥辇氏僧隐牧地”;“闾州,罗古王牧地”;“松山州,……横帐普古王牧地”;“宁州,……横帐管宁王牧地”;“豫州,横帐陈王牧地”。[1](442−450)

根据以上的记载,可以把上京道州城的建置地点大致分为以下几种类型:(1)四时捺钵地,所建之州有长春、永二州。(2)奉陵地、纪念地和重要活动地,包括祖、怀、庆、龙化、降圣等州。(3)皇家和契丹部族放牧地,在此建有泰、遂、乌、仪坤、丰、闾、松山、凤、豫、宁州等。需要指出的是建立在第二类地区中的怀、庆二州,也是辽帝夏、秋捺钵地。可见,这些城市基本都建在了与契丹民族历史和文化有关的地方,这是上京道城市选址的一大特点。对于这一特点,法国学者牟里早已发现,[5](27)韩茂莉也赞同这一观点。[6](45)

契丹族之所以把这些城市建于与其民族历史、文化有关的地方,原因主要有以下几点:第一,上京道的西辽河流域是契丹民族的发祥地,自其族名始见于《魏书》,到其建立政权约500年间,该族一直生活、繁衍在这里。这片水草养育了世代的契丹人,并使该族发展壮大。这里留下了契丹祖辈们活动的各种印记,并永久地铭刻在契丹人心中,深深地影响着他们。为了不忘祖先,不忘养育他们的大草原,契丹人就将城市建在了这里。第二,萨满教是契丹民族早期所信奉的宗教,该教以万物有灵作为理论基础,并以崇奉氏族或部落祖灵为主,同时对与生活密切相关的各种自然现象也都加以崇拜。受这一宗教影响,契丹人认为祖先们曾经居住、活动过的地方以及陵墓所在地都是神圣的、有灵性的。将掠夺来的汉人、渤海人等安置在这里,他们相信灵异的祖先和万能的自然之神,既能让这些地方风调雨顺、农业丰收,又能使这些异族人安于被统治,从而保证契丹政权的长治久安。第三,无论是皇家牧场还是贵族牧场,都是“地沃宜耕植,水草便畜牧”之地。[1]卷37《地理志一》,440将城市设在这些地方,既符合农业人口的生产方式,也没影响契丹民族的游牧方式。而且城市与牧地相毗邻,又为农产品、手工业品与畜产品相交换提供了便利条件,促进了农、牧经济的快速发展。第四,“四时捺钵”是契丹人的生活方式,皇帝每次“捺钵”,“契丹大小内外臣僚并应役次人,及汉人宣徽院所管百司皆从”。[1]卷32《营卫志中》,375如此大量的人口整年游牧在草原上,吃饭就成了一个重要的问题。草原民族的食物虽然以肉和奶为主,但农产品也是必不可少的,尤其是对受汉族影响较大的契丹人来说更是如此。通过长途运输来解决这些人口的粮食问题,不是没有可能,但在当时的条件下,这绝非易事,而最为可行的办法就是在捺钵地就近取得。因此,辽帝就将掠夺来的汉人、渤海人安置在了捺钵地进行农业生产。这样既安置了被掠来的农业人口,也解决了捺钵人的粮食问题,可谓一举两得。

三、分布:东南区域

上京道的范围大约为东经81°~125°,北纬43°~53°。在这一广阔地域内,共筑城至少77座,而其中至少62座分布在东经118°~125°、北纬43°~46°的本道东南部这一相对狭小的区域内,占上京道城市总数的79.2%,而西北部广大地区只有9个边防城中的8个和耶律大石西奔时所遇见的7个。[2](197−198)上京道的城市之所以如此分布,与这两个地区的自然条件密切相关。

在辽阔的中国大地上,有一条北起大兴安岭西麓,经阴山、贺兰山、祁连山、日月山、巴颜喀拉山、念青唐古拉山和冈底斯山,直至西藏西部的自然分界线。界线两侧的地形、气候、植被、土壤等都有显著不同。此线北端,呈东北−西南走向的大兴安岭及其余脉恰好通过上京道东部,将上京道分为广大的西北部和狭小的东南部。其中的西北部,即今蒙古国地区,是著名的“漠北”地区。从地形上看,该区域西部为高山区,最高海拔达4 000米以上,植被稀疏,属荒漠、半荒漠区;中东部由低山区过渡到大兴安岭西部的高平原区,水草丰茂,是天然牧场;南部是分隔内、外蒙古的“大漠”,虽地势平坦,但到处是戈壁沙滩。从气候上看,蒙古国属典型的大陆高寒气候。东部的大兴安岭阻碍了来自太平洋的暖湿气流,使整个蒙古国降水大为减少,年均降水量为120~250毫米,70%集中在7~8月份。夏季只7、8两月,最高温度可达45 °C,而结冰期却从10月份一直到第二年的5月,最低温度能达−40 °C。春季多狂风,秋季较短暂。土壤主要有戈壁棕钙土、盐碱土及栗钙土,种类虽多,但都不适合农耕。

而上京道的东南部,即大兴安岭以东以南的上京道地区,相当于今赤峰中北部、通辽市全部、兴安盟及黑、吉、辽三省西部的一小部分。从地形看,此区域呈明显的阶梯状,自西到东由中、低山区过渡到平原区。山区主要在西、南部,海拔一般为1 000米~1 600米。中部为低矮的丘陵区,坡缓谷宽,山间盆地与河谷草原交错,是良好的牧场区。东部为松嫩平原西部和西辽河平原区。松嫩平原西部地势起伏平缓,河网密布,河床宽阔,地势低洼处还有沼泽和湖泊。土壤为黑土、黑潮土,非常适于农耕。西辽河平原是由西辽河、老哈河及其支流共同作用形成的冲积平原,海拔为120米~160米,地平土厚宜于农耕,《辽史》也记载这里“地沃宜耕植”。[1]卷37《地理志一》,440西辽河下游为科尔沁沙地,生态环境较脆弱。从气候上看,这一地区除北纬47 °C以北年均气温在−4 °C左右、不适宜农耕外,其余地区气温均较暖,属温带季风性气候。夏季来自海洋的暖湿气流在兴安岭山前形成降水,西部山区可达500毫米,平原地区除科尔沁沙地年降水量约360毫米外,其余都为400毫米左右,降水多集中在夏季。无霜期约5个月,南部更长些,这些自然因素为人居和农业生产提供了良好的条件。

由以上可知,上京道的西北部虽面积广大,但地形、气候、土壤等都不适宜农耕,在当时生产力较低的情况下,也就不可能有大规模的城市群体建立。辽虽在那建了一些边防城,但建城目的较为特殊,应另当别论。而东南部平原广阔,土地肥沃,大部分地区又有足够的降水和光照,使这里不但能够发展农业,也更适合居住,所以在整个上京道,城市多分布于东南部。

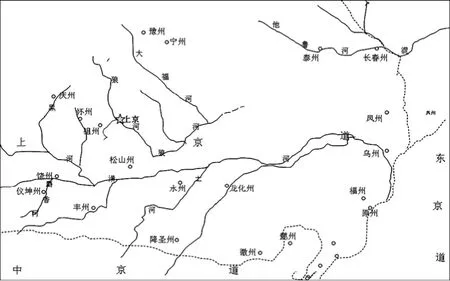

四、格局:上京为中心的环状分布

草原地区城市群体还有一个特点,那就是在这一区域内形成了分别以上京和中京为中心,其他州城呈环状分布的两个城市群体。就以上京为中心所形成的城市群体来看,据《中国历史地图集》可知,祖、怀二州在上京西,庆州在西北,宁、豫二州在正北,长春、泰州在东北,乌、凤二州居正东,永、降圣、龙化州及一些头下州在东南,松山州在正南,饶、仪坤、丰州在西南,而这个大圈的中心点则是上京临潢府(见图1)。这种以上京为圆心,其他州城呈环状的分布格局,实际上就形成了以上京为中心,其他州城为腹地的城市群体。这种城市群体既有利于中心城市的发展,中心城市对其他城市的发展也有积极的带动和刺激作用。这可以从上京和其他州城的发展中得到证明。

图1 辽上京周围的州城

作为国都的上京,也是辽国经济和文化中心。就经济而言,这里已是东北亚地区经济贸易的大都市。每年不但有大量国内外商人于此贸易,各国使臣也在此进行政治交流。《契丹国志》记载:宋朝每年都要在辽帝和国母生日、正旦及其他时间派使节携大量珍贵物品前来祝贺;新罗和西夏两国“不论年岁,唯以八节贡献”;“高昌国、龟兹国、于阗国、大食国、小食国、甘州、沙州、凉州,以上诸国三年一次遣使,约四百余人至契丹贡献”。[7](201)此外,南唐、吴越也与契丹有贡使往来。对于这些国家的进贡,契丹也有不同程度的回赠。通过这种贸易形式,大量商品进入了上京地区:南唐、吴越、宋的丝绸、瓷器、茶及各类果实,新罗的锦紬、布匹、法清酒、醋、人参、藤造器物、纸墨,西夏的苁蓉、沙狐皮、井盐,草原西部各国的玉、珠、犀、乳香、琥珀、玛瑙器、镔铁兵器、斜合黑皮、褐里丝、门得丝、怕里呵、碙砂、褐黑丝、马、驮等。[7](200−205)可见上京的经济已非常繁荣。从文化上看,上京城也已经是东北亚的文化中心。这里不但有管理教育的最高机构国子监和儒家文化的最高象征孔子庙,而且各地商人在此贸易时还进行着文化交流。辽代的很多物品上都留下了外国文化的印记,如现存的巴林右旗辽庆州白塔第一层的胡人引狮图及胡人训象雕砖、[8]出土于奈曼旗陈国公主墓的胡人驯狮浮雕佩饰、[9](86)库伦旗墓壁画的出猎驯猴图等。[10](9)上京地区的辽文化对国外也产生了巨大影响,如辽朝曾将佛经赐给高丽,[1]卷23《道宗三》,274伊斯兰彩陶也借鉴辽三彩的工艺,[11](78)成书于13世纪晚期的阿拉伯兵书,仍将火药称为“契丹花”,将管状火器称为“契丹火枪”或“契丹火箭”,甚至直到现在,俄罗斯和东欧的一些国家还把中国称为“契丹”。可见以上京为中心的辽文化对周围世界产生的影响是极为深远的。

上京之所以发展成为当时东北亚地区最具影响力的大都市之一,是与其腹地繁荣的经济密不可分的。腹地中很多州城的手工业都很发达,据考古发现,泰州、长春州、永州等很多城市都有大面积的冶铁作坊和瓷窑遗址,泰州一城甚至就有五座瓷窑;饶州长乐县“户四千,内一千户纳铁”,[1]卷37《地理志》441-447说明该县也是重要的冶铁城市;仪坤州是由来自渤海国的各类手工业者和技术人员组成;祖州也有绫锦院,用以织造各类绢绸。其它的如制酒、制革、制鞍鞯、奶制品等各业在各州中也大量存在,一些州县还制盐、铸钱等。可见上京道各城市不但手工业门类齐全,品种也异常丰富。它们生产的大量手工业品从腹地源源不断地运抵上京,为上京同全国甚至世界各地的商品交换奠定了坚实的物质基础。

上京城繁荣的经济文化也波及到了周围各城市,并带动了它们发展进步。随着上京城政治、经济、文化、交通的不断繁荣和影响力的不断增大,越来越多不同民族、不同地域的商人奔向这里。他们不仅仅在上京城内进行贸易,周围的州县也是他们的活动目标,最具代表性的就是回鹘商人,辽政权不但在上京汉城南门之东设“回鹘营”让他们贸易,还在仪坤州中给“回鹘糯思”设置居所。[1]卷37《地理志一》,446考古资料也提供了商人到周围各州进行经济活动的充足证据:今内蒙古赤峰、通辽等市以及辽宁省的很多辽代贵族墓中,都发现有大量的外国物品,最典型的是在通辽市奈曼旗陈国公主墓中,发现有大量玉、琥珀、玛瑙、水晶、珍珠、玻璃杯等贵重物品。[8](51−61)琥珀、玛瑙的故乡在波罗的海沿岸,而玻璃则产于西亚。这些产自外国的奢侈品之所以能够为契丹贵族所拥有,除了皇帝赐予外,大部分是通过与来自上京的商人们交换得到的。另外,皇帝每年都会自上京出发到周围各州进行“捺钵”,而每次出行都会有大批商人跟随,并在行宫市场与各州的商人进行贸易,通过这种方式也促进了各州经济的迅速发展。

基于以上原因,上京腹地各州的经济都得到了快速发展。到圣宗时,还对包括上京道所属的龙化、仪坤、祖等州在内的七州开始征收商税,[1]卷15《圣宗六》,172这说明上京道内的城市经济确实有了巨大进步。而此道内庆州的发展更是令人瞩目。庆州建于太平十一年(1031年),[1]卷18《兴宗上》,212当咸雍十一年(1077年)宋使沈括使辽时,所见到的庆州已经是“塔庙廛庐,略似燕中”了。[12](4481)“燕中”即辽南京。在沈括的眼里,无论在城市建筑方面还是在市场贸易方面,庆州都已经和燕京较为相似,这足以说明该城在短短四、五十年内得到了迅速发展。《金史·地理志》也对其进行了描述:“城中有辽行宫,比他州为富庶,辽时刺此郡者,非耶律萧氏不与,辽国宝多聚于此”。[13]卷24《地理志》,562考古同样证明此州当时曾异常繁荣:城由内外两重组成“回”字形,外城周长13公里,是除都城外辽代最大的城市;城内建筑遗迹密集,有人工池塘、人造假玲珑石、园林建筑等,这在辽代城址中甚为罕见;城内偏北正中,为大规模的建筑群,城之南部有纵横大街。[14](1177−1179)庆州的迅速崛起,虽与其是奉陵邑有关,但与上京之间的经济互动也是一个非常重要的因素。在上京经济的带动下,祖州也成为当时较为繁华的一个城市,“城高二丈,无敌楼,幅员九里”,除宫殿建筑群外,“东为州廨及诸官廨舍,绫锦院,东南横街,四隅有楼对峙,下连市肆”。[1]卷37《地理志一》.443长春州也发展成周回5123米、城中建筑物极多、地表有大量北宋名窑瓷片以及不计其数的铜钱的北方重镇。[15](47−61)此外,泰州、怀州等城市的经济也都得到了迅速发展。

中京城是辽代中期建立的城市,并且还成为了辽代中后期的都城。在整个中京道内,也形成了以中京为中心,其他州城围绕中京城而建的城市群体,而且中京和其他州城之间的关系同上京道的城市群体之间的关系也极为相似。

五、小结

辽代是北方草原城市史上大规模建城的开创时期,也是草原城市发展的黄金时期。由于这些城市的建立者是游牧的契丹族,也由于这些城市所处地理环境的特殊性,决定了辽代上京道城市群体在人口来源上、选址上、空间分布上都表现出了一定的特点。这些城市的出现和发展,一改北方草原的封闭、苍凉的局面,不但为北方草原的经济发展做出了贡献,也对辽代的文化传播作出了重要贡献。

注释:

① 杨若薇认为,提辖司所管人户的民族成分,应是契丹族以为的各族人民,其中主要是汉、渤海人户。出自杨若薇:《契丹王朝政治军事制度研究》,北京:文津出版社,1991:65。

[1] 脱脱, 等. 辽史[M]. 北京: 中华书局, 1974.

[2] 冯永谦. 辽史地理志考补——上京道、东京道失载之州军[J].社会科学战线, 1998, (4).

[3] 薛居正旧. 五代史[M]. 北京: 中华书局, 1976.

[4] 邹逸麟. 辽代西辽河流域的农业开发[A]. 陈述主编. 辽金史论集(第二辑)[C]. 北京: 书目文献出版社, 1987.

[5] 牟里. 东蒙古辽代旧城探考纪[M]. 上海: 商务印书馆, 1930.

[6] 韩茂莉. 辽金农业地理[M]. 北京: 社会科学文献出版社,1999.

[7] 叶隆礼. 契丹国志[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1985.

[8] 新德, 张汉君, 韩仁信. 内蒙古巴林右旗白塔发现辽代佛教文物[J]. 文物, 1994, (2).

[9] 内蒙古自治区考古研究所等. 辽陈国公主墓[M]. 北京: 文物出版社, 1993.

[10] 内蒙古文物考古队. 库伦旗第五、六号辽墓[A]. 中国考古集成东北卷(辽)[C]. 北京: 北京出版社, 1997.

[11] 三上次男. 李锡经, 高喜美, 译. 陶瓷之路[M]. 北京: 文物出版社, 1984.

[12] 沈括. 熙宁使虏图抄[M]. 解晋. 永乐大典, 10877卷, 北京:中华书局, 1998.

[13] 脱脱, 等. 金史[M]. 北京: 中华书局, 1975.

[14] 苏赫. 辽代庆州城遗迹[A]. 中国考古集成东北卷(辽)[C]. 北京: 北京出版社, 1997.

[15] 吉林省地方志编纂委员会编纂. 吉林省志·文物志[M].长春:吉林人民出版社, 1991.

Abstract:Shangjing District, one of the Liao Dynasty’s five districts is one of the major areas where cities were established in grassland. Affected by the national culture of Khitan and natural environment, the Shangjing District cities group showed some characteristics: Most of the cities were immigrant ones. Locations were built in the places which were related to Khitan’s history and culture. Traffic, it was mutual with the development of cities. Spatial Distribution, there were more cities in southeast than northwest and else cities distributive around the Shangjing in a circle on.

Key Words:Liao Dynasty; the Shangjing District; Grassland area Cities Group

Characteristics of Shangjing District of Liao Dynasty

WANG Shulan, HAN Binna

(Northeast Normal University, Changchun 130124, China)

K928.6

A

1672-3104(2011)01−0115−05

2010−11−08;

2010−12−31

国家社会科学基金项目(05BSS006)

王淑兰(1979−),女,内蒙古赤峰人,东北师范大学历史文化学院博士生,主要研究方向:区域历史地理与旅游文化;韩宾娜(1956−),女,吉林长春人,东北师范大学历史文化学院教授,博士生导师,主要研究方向:历史地理.

[编辑:胡兴华]