能源强度演变的倒U型规律与我国节能降耗内在动力研究

丁建勋,曹梓珞

(青岛理工大学经贸学院,山东青岛266520)

能源强度演变的倒U型规律与我国节能降耗内在动力研究

丁建勋,曹梓珞

(青岛理工大学经贸学院,山东青岛266520)

文章通过研究国内外能源强度的演变规律,并用1953~2008年的时间序列拟合了我国能源强度演变的倒U曲线,以考察了我国经济中是否存在节能降耗的内在动力。研究结果发现,我国的确存在着能源强度的倒U曲线,并且能源强度已经超过了转折点,这意味着我国经济发展已具有了节能降耗的内在要求。

节能降耗;能源强度倒U曲线;产业结构

0 引言

改革开放以来,我国经济的持续高速增长固然令世界惊讶,但经济增长中的过高能耗问题同样引人注目。能源利用效率低下不仅直接影响我国经济的可持续增长,而且作为仅次于美国的第二能源消费大国和第二温室气体排放大国,也成为国际节能降耗的关注重点,其承担节能减排义务的压力越来越大。

基于内外压力和政府推动,近年来我国的节能降耗工作取得了显著成效,但高能耗问题依然严重,这引发了国内外对我国经济是否具有节能降耗内在动力的质疑。许多学者认为,尽管中央政府能够识别节能降耗的重要性,但是以GDP为主要考核指标的地方政府政绩考核机制以及地方政府追求GDP的偏好,使地方政府的目标相对于社会目标更加短期化。地方政府这种单一纬度的偏好不仅会削弱它在节能降耗偏好上本应付出的努力,而且还会在晋升激励下的地方政府恶意竞争以能源的过渡消耗来换取任期中的经济增长。因此,即使在国际社会压力和我国中央政府强制性要求下,地方政府未必有节能减排的动力。蔡昉、都阳和王美艳认为,如果中国的节能减排要求和压力仅仅来自外部,而中国经济发展自身没有内在的要求,则中国在完成这个任务的过程中,将会遇到巨大的困难。

那么,中国经济是否具备有节能降耗的内在动力呢?这是一个迫切需要明确的问题,这在以往的文献中也缺乏较为系统的分析。本文力图解决上述问题并弥补以往文献的不足,期望借助于能源强度的变动规律的经济分析框架来考察我国经济在节能降耗问题上是否具有内在的动力。

1 能源强度演变规律的分析

众所周知,能源强度是描述能源消耗的一个有价值的衡量指标。因此,我们有必要深入探讨能源强度变动的规律,以此作为考察我国能源强度变动趋势的参照,来判断我国经济是否具备了节能降耗的内在动力。

关于能源消费与GDP(能源强度)的关系,以往许多文献假定是线性的,许多实证研究也是在这个前提下进行的,但这并未进行严格的经济计量学检验(赵进文、范继涛,2007)。那么能源消费和GDP究竟是线性还是非线性关系?下面我们首先观察世界各国的能源强度变动趋势,以期获得其变动规律的直观认识。

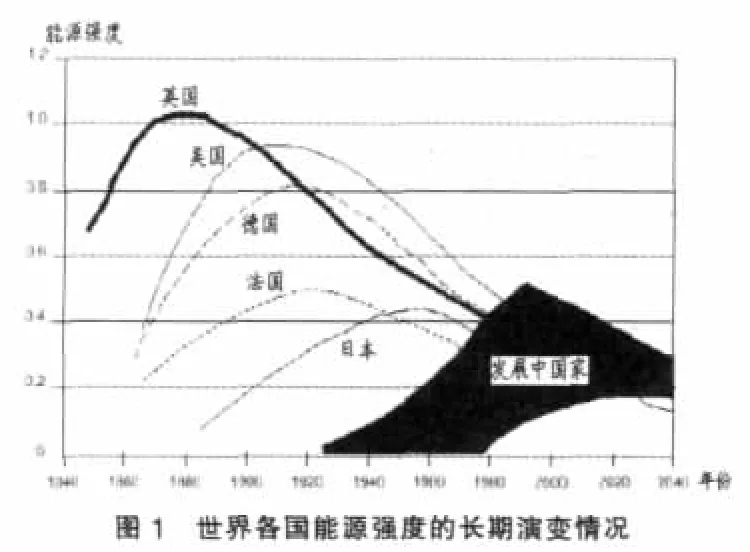

图1 Goldenberg,J.,Reddy,A.K.N.(1990)给出了许多国家的长期能源强度。通过各国的数据可以发现:第一,主要发达国家的能源强度都经历了一个先上升后下降的过程,其差别仅仅在于:(1)不同的国家出现转折点的时间不相同,图1表明,从19世纪60、70年代开始,英国、美国、德国、法国和日本的能源强度先后到达了各自的顶峰,然后逐渐下降;(2)不同国家的起始能源强度和峰顶能源强度各不相同,能源强度由高到低,其次序是:英国、美国、德国、法国和日本。第二,发展中国家的能源强度同样也经历一个先升后降的过程。发展中国家的能源强度上升期基本上处于发达国家的下降期,当发展中国家在20世纪70、80年代逐渐走向峰顶并随后下降的时候,其能源强度要高于同时期发达国家的能源强度,但是处于后发的发展中国家,其峰顶能源强度要低于当年许多发达国家的峰顶能源强度。

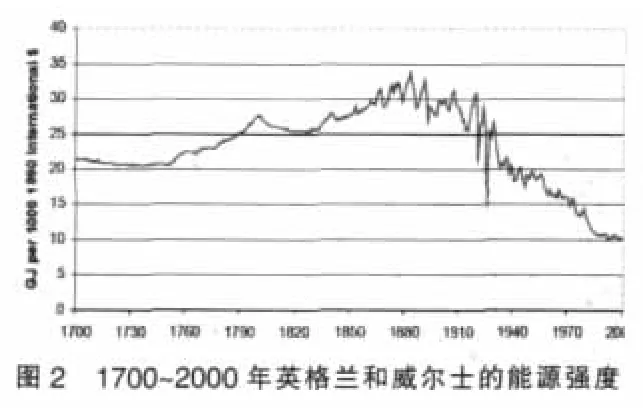

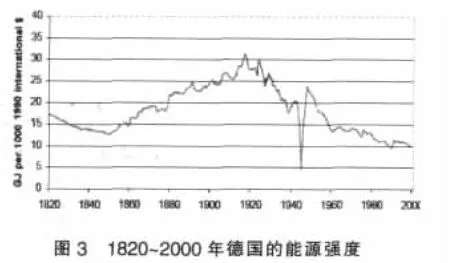

除Goldenberg,J.,Reddy,A.K.N.(1990)之外,还有许多学者对世界能源强度的演变进行了类似的研究。Tobias Jopp和Jochen Streb(2008)给出了1700~2000年英格兰和威尔士的能源强度(见图2)以及1820~2000年德国的能源强度(见图3),我们可以看到,它们的长期发展态势与Goldenberg,J.,Reddy, A.K.N.(1990)的结论基本一致。Kander(2002)、Kander和Lindmark(2004)认为能源强度变动这种变动趋势在瑞典同样存在。

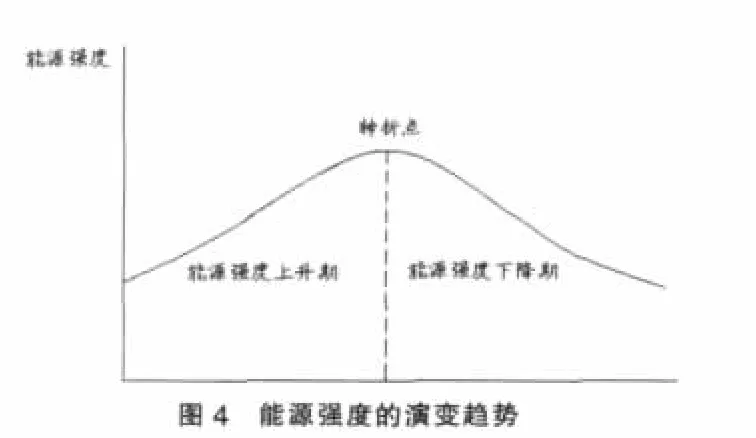

因此,许多国家的能源强度演变趋势表明,能源消费与GDP并不是成比例增长,能源强度的长期演变呈现出如库兹涅茨环境倒U型曲线形状,即首先经过一个上升期,然后经过一个转折点,能源强度将趋于下降的态势(见图4)。

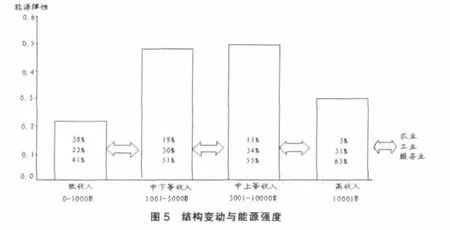

那么什么因素导致了能源强度的倒U型曲线形状变动趋势呢?实际上,随着时间的推移或收入水平的提高,能源强度的这种变动趋势(即倒U型变动),跟结构转变更密切相关深入研究了经济结构对能源强度的影响。他们认为,在经济发展的初始阶段,随着经济的发展,具有较高能耗的第二产业产出比重逐步上升,将推动能源强度的上升。但是当经济逐渐成熟时,产出中的服务业的份额会不断增长,高能耗的工业份额不断下降,这将显著地降低经济中的能源消费,从而使能源强度达到一个转折点后相对下降(见图5)。正如Smil(1994)所言,伴随着更高水平的经济发展,成熟经济趋向于有更低的能源强度。

上述分析结果意味着,如果能源强度变动的倒U关系客观存在,那么用更少的能源生产相同的产出的假说可能为解决未来资源环境和经济增长兼容性提供了一个方法:只要通过努力让倒U曲线扁平化,使曲线的拐点前移,能源强度将相对下降,经济增长将比能源消费增长的更快,实现经济增长与节能降耗的双赢,节能降耗和经济增长的权衡问题将会迎刃而解。

2 我国能源强度倒U曲线

2.1 能源强度模型

为了验证我国是否存在节能减排的内在动力,我们将基于Kenneth B.MedlockⅢ和Ronald Soligo(2001)的能源需求模型,实证地观察能源强度倒U曲线。

假设能源需求函数为et=f(yt,pt,At),即人均能源需求et是人均收入yt、能源价格pt以及技术进步At的函数,继续假定技术进步At是能源价格pt和人均产出yt的函数,于是能源消费函数的更一般形式为:

Kenneth B.MedlockⅢ和Ronald Soligo(2001)继续假设能源需求的收入弹性是人均收入水平的函数。随着收入水平的能源需求弹性的隐含之意为:能源需求的增长方式随经济发展水平而变化。因此,假设能源需求函数的具体形式为:

将(1)式两边取对数,将会得到:

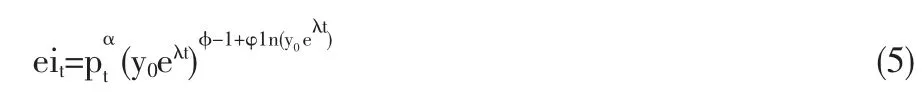

我们继续假设人均产出yt呈指数增长,也就是说,如果y0表示其在0时的值,则意味着yt=y0eλt,λ>0。我们将其代入(4)式中得到:

其中准>0,φ<0,这预示着能源消费与人均收入水平之间的关系呈现出如倒U型关系。

那么能源强度eit=et/yt,因此,能源强度eit同样也是人均收入yt和能源价格pt的函数。仿照(2)式,能源强度的具体表达式为:

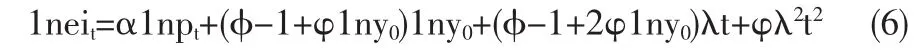

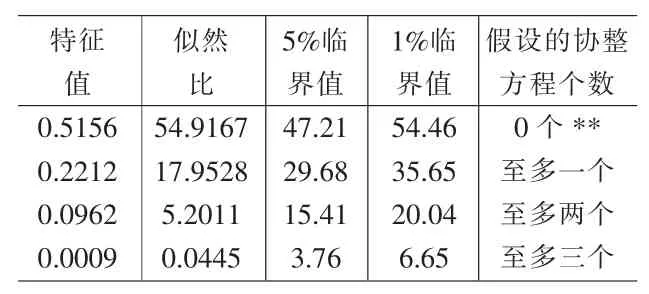

对(5)式两边取对数得到:

方程(5)可以看作是显示了能源强度eit与时间t的长期关系。如果(准-1+2φ1ny0)λ>0,而φ<0,那么,随着时间t的推移,能源强度的变动趋势是先上升,达到一定程度后逐渐下降,也就是说,能源强度随着时间t的变动呈倒U曲线。

在方程Kenneth B.MedlockⅢ和Ronald Soligo(2001)的能源需求模型中,只有人均收入和价格两个解释变量,何晓萍、刘希颖和林艳苹(2009)的电力消费与收入的倒U模型将工业化和城市化的作用从体现在收入水平和电力需求的非线性关系中剥离出来。林伯强(2005)也提出了城市化和工业化进程对能源需求的刚性,并且林伯强(2008)对城市化和工业化进程影响能源需求的理论逻辑也进行了系统的讨论。同时,我们的分析也表明,产业结构演变特别是工业化进程是影响能源强度变动的最为重要的因素。因此,我们也将工业化和城市化引入方程。

于是,基于Kenneth B.MedlockⅢ和Ronald Soligo (2001)的所得到的能源强度模型,参照何晓萍、刘希颖和林艳苹(2009)的电力消费与收入的倒U模型以及蔡昉、都阳和王美艳(2009)的节能减排与收入的倒U模型,我们得到能源强度的长期均衡方程为:

其中,it和ut分别代表城市化和工业化水平。如上所述,我们的目的是观察上述方程中的系数β1和β2的符号和显著性是否符合倒U型关系,即β2<0,β1>0。

2.2 基于时间序列的协整模型实证分析

2.2.1 变量和数据

工业化:我国正处于工业化进程中,相对于其他行业,工业的资本密集度较高,资本与能源通常是互补关系导致工业的能源强度通常较高,因此,工业比重的变动对总体经济的能源强度的变动影响最大。本模型以工业产值在GDP中的比重作为工业化指标,我们预期工业化变量的系数符合应该为正。

能源价格:能源价格是影响能源消费的重要因素之一,不少学者分析了能源价格与能源强度的关系,我们也将能源价格变量加入模型中,考察其对我国能源强度的影响。但是由于不能得到能源价格的实际数据,所以采用John Asafu-Adjaye(2000)的做法,我们用1953~2006年我国居民消费价格指数(1953=1)作为其代理变量。我们预期这个指标的系数符号为负。

城市化:城市化可能会对能源强度产生重要影响。因为城市化进程要求大规模的城市基础设施就、住房交通运输体系建设,会带动建材、冶金等高能耗产业的快速发展,并推动工业、农业和居民能源消费的增长。本文以城镇人口占总人口比例代表城市化率,预期这个解释变量的系数符号应该为正。

所用数据均来自于各年《中国统计年鉴》以及《新中国五十五年统计资料汇编》,样本区间为1952~2008年。

2.2.2 计量经济分析和实证结果

(1)单位根检验

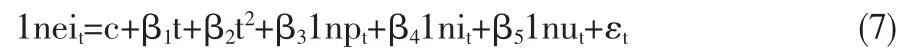

因为我们的计量分析所用的是时间序列,所以首先采用DF或ADF检验方法来检验序列的平稳性。滞后阶数按照AIC和SC最小的原则来选择。对于非平稳序列,我们还需要检验其一阶差分的平稳性。如果一阶差分是平稳的,则称该序列为I(1),各变量序列和一阶产分序列ADF检验结果如表1所示。

表1 单位根检验结果

根据表1结果,lneit、lnpt、lnit和lnut相应ADF值均大于5%显著性水平下的临界值,所以lneit、lnpt、lnit和lnut是非平稳的;而一阶差分Δlneit、Δlnpt、Δlnit和Δlnut相应ADF值均小于5%显著性水平下的临界值,所以Δlneit、Δlnpt、Δlnit和Δlnut是平稳的。

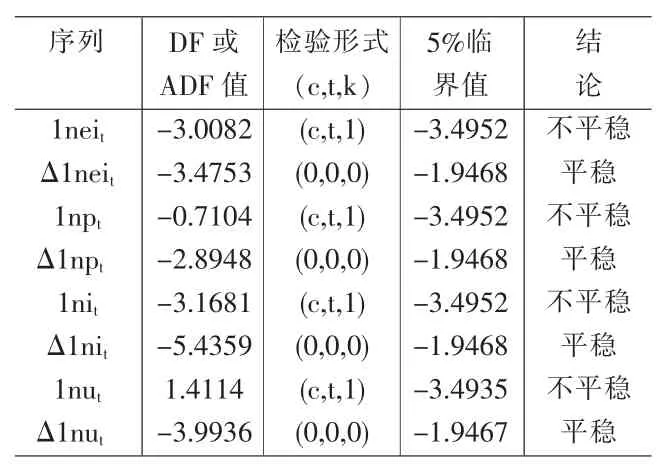

表2 Johansen协整检验结果

(2)变量之间的协整分析

由于变量lneit、lnpt、lnit和lnut是I(1),满足构造协整方程组的必要条件,下面我们来检验这两个变量之间是否存在协整关系以及协整关系的数目。根据表2中Johansen协整检验结果,各变量之间存在协整关系,这意味着这四个时序数据之间存在一个长期稳定的均衡关系。

(3)模型的协整估计

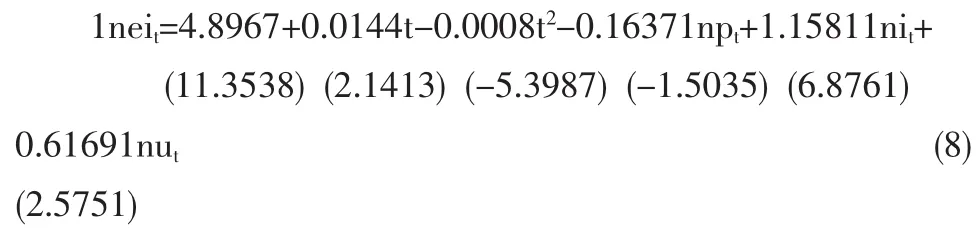

由于协整关系度量系统的长期均衡性,因此以上所定义的宏观经济系统是一个稳定系统。长期均衡方程如下(括号内为统计量):

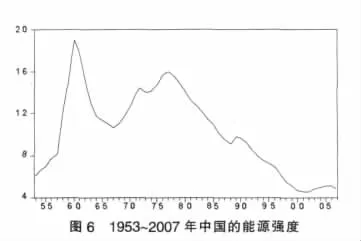

在方程(8)的结果中,我们最关心的是时间趋势的符号。回归结果显示,时间趋势的一次项的符号大于0,而二次项符号小于0,与我们的预期相符合,这表明能源强度随着时间或收入的增长存在着倒U型的非线性关系在我国是存在的。我们通过观察1953~2007年我国能源强度的发展变动情况,图6的能源强度曲线显示,从20世纪50年代初到70年代末,虽然我国能源强度的变动幅度较大,但是其趋势基本是上升的,而从20世纪70年代末或80年代初开始,我国的能源强度基本上处于下降的态势,而且下降幅度非常大,从1977年的大约16吨标准煤/万元GDP下降到2007年的不足5吨标准煤/万元GDP。因此,从我国能源强度的确经历了一个先上升后下降的过程。

这说明,我国已经经历了能源强度倒U曲线的转折点,进入了能源强度的下降区域,经济规律的作用已经可以使自发性的节能降耗成为可能,我国已经具备了节能降耗的内在动力。尽管我国现在的能源强度与国外相比仍旧偏高,但这是由特定的经济发展阶段决定的。

同时,我们还需要观察其他变量对能源强度的影响。方程(8)的结果显示,回归结果中其他变量系数符号均符合前述的经济意义。其中,影响能源强度最为显著的是工业化,1nit的系数为1.1581,即工业增加值占GDP的比重每增长1个百分点,会带动能源强度上涨1.1581个百分点,这表明产业结构变动确实是影响能源强度变动趋势最为重要的因素,这符合上述理论预期。的系数0.6169意味着,城市化率每提高1个百分点,能源强度将上涨0.6169个百分点。以上变量的系数均在5%的显著性水平下通过t统计量检验。能源价格的系数为负,这说明相对高的能源价格抑制了能源强度的上升。但是,能源价格的系数并不显著。可能的原因是,虽然近年来我国能源价格市场化进程加快,其波动在一定程度上能够影响到能源强度,但是中国靠地方政府追求GDP及其带来的财政收入推动的经济增长模式以及以GDP作为主的地方官员的政绩考核制度,导致地方政府都是以过渡牺牲资源为代价换取短期的GDP增长,这种资源需求的刚性使市场定价仍然不是能源价格确定的主要因素,能源价格并不能真正反应能源稀缺和环境成本。因此价格提高对能源强度的抑制作用并不显著。删除价格变量后,重新估计方程如下:

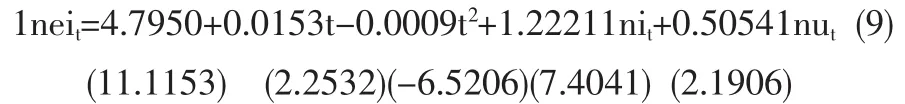

根据修正后的方程(9)的系数,时间趋势t的一次项的符号仍旧大于0,而二次项符号依然小于0,再次证明了能源强度倒U曲线的存在。lnit的系数为1.2221,即工业增加值占GDP比重每提高1个百分点,能源强度将提高1.2221个百分点;lnut的系数0.5054,即城市化率1%的增长会导致能源强度增加0.5054%。以上变量的系数均在5%的显著性水平下通过t统计量检验。

3 结论与政策建议

上述研究表明,我国能源强度变动的倒U曲线是存在的,这个结果传递这一个相当乐观的信息:如果能源强度变动的倒U曲线客观存在,这意味着我国经济发展中的确存在着节能降耗的内在动力,未来资源环境和经济增长的兼容性问题可以得到有效地解决。但是,仍然存在着需要注意的问题:

首先,尽管从20世纪90年代开始,我国的能源强度从总体上呈现出下降的趋势,但是我们可以看到,从21世纪初,能源强度重新出现回升的态势。

其次,尽管我国的能源强度已经大幅度下降,但与国外相比仍然偏高。如,我国能源强度2002年比美国、英国、日本、澳大利亚、巴西以及印度分别高出4.1倍、6.2倍、13.3倍、4.7倍、4.7倍和1.5倍(按汇率法计算,1995年价)。

这表明,尽管我们已经迎来了能源强度的倒U曲线的转折点,但是,并不意味着节能减排问题就能自然而然地得到解决,目前资源禀赋的有限性和对资源利用的无限性还存在着十分尖锐的矛盾。由于产业结构演变是影响能源强度变动的主要因素,因此,我国要加快产业结构优化升级,不仅要在数量比例上实现三次产业结构的高度化,更要注重三次产业本身的质量和内部结构的高度化,实现产业结构的优化升级与能耗消费的协调一致。同时也必须选择正确的经济发展“范式”,实现经济增长方式转变,改变过度依赖工业化的“高消耗、高能耗、高污染和低效率”为特征的粗放式经济增长方式。这就需要政府适应经济发展阶段变化所产生的改变经济增长方式和进行产业结构调整的要求,做出积极的政策反应,更加有效地实施节能降耗。

[1]Sjak Smulders,Michiel de Nooij.The Impact of Energy Conservation on Technology and Economic Growth[J].Resource and Energy Economics,2003,(25).

[2]Kander,Astrid,MagnusLindmark.EnergyConsumption,Pollutant Emissions and Growth in the Long Run-Sweden through 200 Years[J].European Review of Economic History,2004,(3).

[3]Kander A.Economic Growth,Energy Consumption and CO2 E-missions in Sweden 1800-2000[J].Lund Studies in Economic History,2002,(19).

[4]Kenneth B Medlock III,Ronald Soligo.Economic Development and End-use Energy Demand[J].The Energy Journal,2001,(22).

[5]ChristopherM.Chima.IntensityOfEnergyUseInTheU.S.A.: 1949-2003[J].Journal of Business&Economics Research,2007,(5).

[6]Goldenberg,J.,Reddy,A.K.N.Energy for the Developing World[J]. Scientific American,1990,263(3).

[7]Tobias Jopp,Jochen Streb.200 Years after the Industrial Revolution:What was the Role of Energy[Z].2008.

[6]蔡昉,都阳,王美艳.经济发展方式转变与节能减排内在动力[J].经济研究,2008,(6).

[8]何晓萍,刘希颖,林艳萍.中国城市化进程中的电力需求预测[J].经济研究,2009,(1).

[9]赵进文,范继涛.经济增长与能源消费内在依从关系的实证研究[J].经济研究,2007,(8).

(责任编辑/浩天)

F206

A

1002-6487(2011)06-0109-04

2010年山东省教育厅人文社会科学研究计划资助项目;山东省软科学研究计划资助项目(2009RKB200);青岛理工大学博士启动基金资助项目(C2007-086);青岛理工大学人文社科基金资助项目(c2008-009)

丁建勋(1971-),男,山东胶南人,博士,副教授,研究方向:宏观经济理论。

曹梓珞(1981-),女,陕西榆林人,硕士,讲师,研究方向:国民经济学。