刘少奇与西楼会议

欧阳雪梅

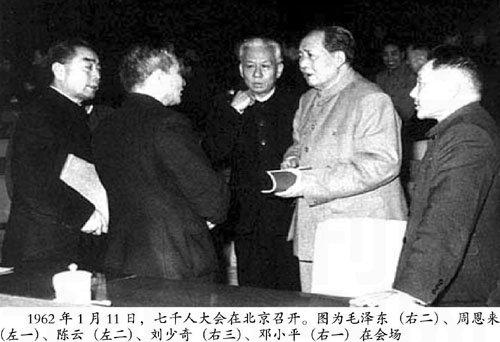

七千人大会结束后的第14天,1962年2月21日,刘少奇在北京主持召开了中共中央政治局常委扩大会议。会议连续开了3天,除毛泽东、林彪外,中央政治局常委、书记处成员和中央经济部门负责人共16人参加会议。会议是在中南海西楼会议室召开的,史称“西楼会议”。关于这个会议,历史见证人作出了高度的评价。袁宝华说,西楼会议让人服了一副清醒剂,在内部使大家更清醒,知道问题的严重性。薄一波则说,“七千人大会”出了题目,西楼会议及其后召开的国务院扩大会议则交了一份比较完满的答卷,对克服当时的经济困难起了不可磨灭的重大作用。

值得浓墨重彩书写的西楼会议

在七千人大会上,中央领导人带头检讨、承担责任,创造了良好的民主气氛,为贯彻国民经济调整的方针奠定了基础。但是,这次会议只确定了国民经济要大力调整,扭转困难形势的题目,但这个题目怎么做,怎样才能找到合适的办法?需要进一步摸索。七千人大会结束后,毛泽东到南方视察,这项任务落在主持中央日常工作的党中央副主席、国家主席刘少奇身上。

西楼会议的主题是讨论1962年国家预算、经济形势和如何调整的问题。

在各部委汇报中,首先讨论国家计委和财政部提交的《关于一九六一年国家预算和信贷计划执行情况以及一九六二年预算和信贷的安排的报告》。刘少奇发现虽然报告对1962年工农业生产计划主要指标作了压缩,但计划草案对农业、轻工业的倾斜仍然不够,基本建设规模、重工业产品产量指标仍然过大;社会购买力和商品可供量之间,存在很大缺口。如:1962年钢产量定为750万吨,基本建设投资59.5亿元。按此计算,当年财政收支将出现30亿元赤字,而且1958至1961年,4年的财政收入都有水分,赤字也早已存在。“没有暴露赤字,揭露矛盾,解决问题”。这让刘少奇非常吃惊与生气,严肃批评了这种隐瞒情况、措施不力的错误。他指出:“收入要可靠,争取的数字不能打上。支出要打足,各种支出都要打上。实际支出如超出了预算,作预算的人要负责。有赤字要提出来警告大家,采取措施来弥补。过去几年没有揭露赤字是不对的。如果不采取果断措施,国民经济将进一步恶化。只有暴露了问题,才好解决问题。”他认为当前的经济困难比七千人大会时估计的严重,强调最困难的时期还没有过去。

23日,在七千人大会上没有发言的陈云,在会上应刘少奇的要求,毫无保留地作了长篇讲话。陈云指出:“目前的处境是困难的。对于存在着困难这一点,大家的认识是一致的。但是,对于困难的程度,克服困难的快慢,在高级干部中看法并不完全一致,要取得一致,需要事实和时间。”他认为目前的经济形势相当困难,主要表现在:农业在近几年有很大的减产,1961年粮食比1957年减少约800多亿斤;已经摆开的基本建设规模超过了国家财力物力的可能,同现在的工农业生产水平不适应;钞票发得太多,通货膨胀;城市钞票大量向乡村转移,出现了相当严重的投机倒把现象;城市人民的生活水平下降,吃的、穿的、用的都不够,物价上涨,实际工资下降。

如何克服困难呢?陈云提出了6条措施:(一)把十年经济规划(指1958年拟定的1963年至1972年国民经济发展规划的初步设想)分为两个阶段,前一阶段是恢复阶段,后一阶段是发展阶段。(二)减少城市人口,“精兵简政”。(三)采取一切办法,制止通货膨胀。(四)尽力保证城市人民的最低生活需要。(五)把一切可能的力量用于农业增产。(六)计划机关的主要注意力,应该从工业、交通方面转移到农业增产和制止通货膨胀方面来,并要在国家计划里得到体现。

刘少奇非常赞同陈云对经济形势的估计和提出的措施。在插话时,他激动地指出:“中央工作会议(即七千人大会)对困难情况透底不够,有问题不愿揭,怕说漆黑一团!还它个本来面目,怕什么?说漆黑一团,可以让人悲观,也可以激发人们向困难作斗争的勇气!”

刘少奇认为要研究处理问题的办法,首先必须要有勇气正视困难,因此,鼓励大家把话说透,把困难形势讲透,把问题提到应有的高度,这样才能找到解决问题的正确方法,也才能保证调整方针顺利地切实地贯彻执行。他坚定地提出:目前的形势是一个困难的形势,“现在处于恢复时期,但与一九四九年后的三年情况不一样,是个不正常的时期,带有非常时期的性质,不能用平常的办法,要用非常的办法,把调整经济的措施贯彻下去。”他还说:若“非常时期”在外国,总统就要发表废除被宪法规定的若干权力。

刘少奇在西楼会议上根据新暴露出来的严重问题,对当时严峻的形势作出正确的判断,指出国家经济正处于非常时期,鼓励大家谈认识,谈看法;肯定陈云对国民经济困难程度的分析和提出的克服困难的办法,这反映了刘少奇的敏锐和对大局的把握能力。

西楼会议看清了形势并提出了国民经济调整的具体方针政策,这就比七千人大会向前推进了一步。

与会的袁宝华回忆,西楼会议上听刘少奇的讲话以后,“很扎耳朵。但听陈云讲了对经济形势的看法,富春、先念都发了言。这才感悟到形势的严重性”。

刘少奇的真知与湖南农村的44天蹲点调查

为什么刘少奇在西楼会议上对国内的经济形势作出与七千人大会不一致的估计,陈云又为什么应刘少奇的要求作长篇讲话呢?

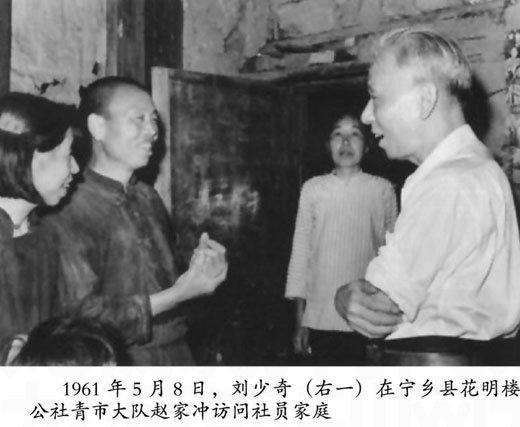

刘少奇对形势的清醒认识与七千人大会后对新暴露出来的严重问题有关,也与他1961年四五月间在湖南长沙、湘潭、宁乡3县农村的深入调查所掌握的第一手情况有关。

“大跃进”运动和人民公社化运动,严重违背了经济发展规律,出现了高指标、浮夸风和“共产风”,造成了严重后果。严峻的现实使毛泽东和中共中央其他领导人的头脑冷静下来,开始大力纠“左”并反省。1960年底和1961年1月13日召开的北京工作会议与八届九中全会上,号召“大兴调查研究之风”,要求1961年成为实事求是年、调查研究年。4月1日,63岁的刘少奇回到家乡湖南,在农村蹲点调查。

刘少奇回湖南调查前与中南局和湖南省委的负责人约定,这次去湖南乡下,采取过去老苏区办法,直接到老乡家,睡门板,铺禾草,既不扰民,又可以深入群众,一切轻装简从。因此出现了一个插曲:当穿着一套蓝布制服,戴一顶蓝布帽,着一双青布鞋的国家主席出现在宁乡县委的大院里时,大白天同县委负责同志走了个照面都未被认出。一位同志发现了王光美,才又转回来问:“刘主席呢?”

刘少奇在湖南44天的调查,有33天吃住在农村,开了20多个座谈会,走访了11个生产队,和基层干部群众个别谈话上百次,主要围绕群众的生产和生活两大主题,涉及公共食堂、生产资料、粮食产量与购留、供给制、所有制、社办企业、基层干部民主作风等等。他要求调查组不要抱着成见、带着框框去搞调查,好话、坏话都要听。他来到群众家里、田头陌上、山岗林间,查看农民住房,探望患病农民,听取群众的心里话,觅取各种能够反映真实情况的迹象。

作为中央领导人,在调查中,刘少奇实事求是分析问题及时解决了一些问题,开诚布公的自我批评,激发了群众对党的深厚感情,缓解了干部群众的怨气,促进和提高了大家生产的积极性。与此同时,他的工作越深入,了解的情况越多,越感到问题的严重性,深感责任重大。他“心情沉重,吃饭很少,深夜躺在床上经常久久不能入睡”。他检讨说:“教训深刻,刻上碑,以免再犯!各级干部都有责任,主要责任在中央,中央责任在我!”在家乡,他公开向干部和社员们道歉:“我将近40年没有回家乡了,很想回来看看。回来了,看到乡亲们的生活很苦。我们工作做得不好,对不起你们。”

正是这次以普通劳动者身份深入实际的调查研究,让刘少奇发现了农村存在的大量问题,对农村困难的严重程度和造成困难的真正原因,有了切实的了解。

刘少奇5月中旬回京,在下旬主持召开的中央的工作会议上,明确地说,右倾机会主义已经反了几年,现在是不是要提出反“左”的口号,可以考虑。从全国范围来讲,有些地方天灾是主要原因,但这恐怕不是大多数;在大多数地方我们工作中的缺点错误是主要原因。

为解决思想作风问题,统一认识,上下通气,鼓励克服困难的信心,1962年1月11日至2月7日,有中央、各中央局、各省市自治区党委及地委、县委、重要厂矿企业和部队的负责干部7118人参加的扩大的中央工作会议在北京召开,称为“七千人大会”。在这次会上,刘少奇有两个报告。他受中共中央委托,起草了大会报告,交大会讨论。另有一个根据毛泽东提议,根据大会报告精神发挥的讲话。这称为口头报告,前一个为书面报告。

在书面报告起草过程中,刘少奇说了自己的意见:还是庐山会议上的那两句话,把成绩讲够,把缺点讲透。书面报告集中了党内大多数同志的正确意见,对当时的经济形势、1958年以来的工作、工作中发生的缺点错误及其后果、经验教训以及民主集中制等重大问题作了深刻的、实事求是的分析和论述。报告着重强调了实事求是、群众路线的问题,要求把树立实事求是的作风作为加强党性的第一标准,大力提倡说老实话、办老实事、当老实人。

1月27日,只作了一天准备的刘少奇滔滔不绝谈了3个多小时,谈的都是大家关心的热点问题,他说:“关于目前的国内形势,实事求是地说,我们经济方面是有相当大的困难。”“现在不仅没有进,反而退了许多,出现了一个大的马鞍形。”尤其突出的是,他讲了两个“三七开”。一个是突破了过去经常把缺点、错误和成绩,比之于一个指头和九个指头的关系的惯例,提出缺点和成绩是三个指头和七个指头的关系。还有些地区,缺点和错误不止是三个指头。另一个是造成困难的原因是“三分天灾,七分人祸”。

刘少奇关于缺点和成绩的讨论,敢于向全党指出主要是工作失误造成了困难局面,对这些当时争议极大的问题作出如此尖锐的判断,表现了非凡的胆略。这种实事求是的工作作风感动了全场,人们报以经久不息的掌声。

刘少奇在西楼会议上的大胆举动与他对当时真实情况的掌握相关,也与七千人大会形成的解放思想的气氛有关。陈云能在西楼会议上大胆讲话,原因与刘少奇相同。

七千人大会上,陈云是唯一没有在大会上讲话的中央政治局常委。毛泽东是很希望陈云讲一讲的,也曾亲自请陈云讲话,陈云以“在做工业调查,还没有调查完,现在还没有把握来讲”为由,谢绝了。至于真正的原因,在事隔26年后,陈云作了说明:“1962年七千人大会,毛主席要我讲话,我不讲话,主要是和稀泥,这不是我陈云的性格,同时不能给毛主席难堪。”两人对当时经济形势的判断和在解决困难的思路上有着差距。

刘少奇全力支持陈云是调整工作的重要一环

西楼会议在分析了当时农业生产下降、市场供应紧张、物价高涨和财政预算有大量赤字的情况,把困难形势讨论深透,并因此以更大的决心来进行调整,决定必须确定一个恢复时期,全面调整国民经济。这对当时进一步统一思想认识,切实贯彻调整国民经济的方针起了巨大的作用。

刘少奇指出:“我们现在在经济上是处在一种很不平常的时期,即非常时期。”那么,非常时期的非常措施是什么呢?“中央认为,在这样的时期,我们的主要任务就是:大力恢复农业,稳定市场,争取财政经济状况的基本好转。也就是说,目前全党必须集中力量,增加农业生产和日用品生产,解决吃、穿、用问题,保证市场供应,制止通货膨胀。至于基本建设,在最近两三年内,除了维持简单再生产的工程和十分必要的扩大再生产的某些工程之外,其他都要一律停止。”为此,七千人会议提出的十年规划作出相应调整:“今后10年,应当分为两个阶段:前一个阶段,是调整阶段,主要是恢复,部分有发展;后一个阶段,是发展阶段,主要是发展,也还有部分的恢复。“这对于克服目前的严重困难,争取财政经济状况的基本好转,是极为不利的。”这就摆脱了“大跃进”的思想束缚和十年经济发展规划原定的框框,把工作的基点放在恢复上,这对集中精力搞好调整工作,起了极大的作用。

刘少奇在西楼会议上重视陈云经济思想并全力推动使之变为全党的共识,以指导国民经济调整工作,这是当时国民经济调整全局工作中的重要一环,对国民经济的调整起举足轻重的作用。

陈云是中共中央副主席,在党内排名第五,但论经济工作,是第一号人物,党内公认的理财能手,是新中国财政经济工作的总管。西楼会议,刘少奇请陈云讲话。陈云经过反复考虑,直率地毫不含糊地表达了自己的意见,再次表现了洞悉经济全局,抓住要害,提出的克服困难办法切实的特点,在中央领导层内引起很大震动,也引起刘少奇的共鸣。

为进一步统一高级干部的思想,刘少奇在西楼会议上对陈云说:“光是你在这个会上讲,我们赞成还不行,建议召开一次国务院的全体会议,更充分地讲一讲,让参加国务院会议的全体同志都了解我们的经济情况,了解我们的方针政策。”

国务院、陈云接受了刘少奇的建议。26日,在召开的国务院各部委党组成员会议上,由李富春、李先念和陈云分别传达了西楼会议的精神,把问题彻底摆开,提出的措施也比较具体。陈云作了《目前财政经济情况和克服困难的若干办法》的报告,再次陈述了他在西楼会议讲话的主要内容,并且提出了一些新的观点,受到了与会同志的热烈赞扬。刘少奇提出将陈云的讲话批转全国,使更多人了解会议的精神。经政治局会议讨论同意,他主持起草了《中共中央关于批发陈云等同志讲话的指示》。《指示》在毛泽东审阅后,于3月18日下发。

刘少奇极力促成陈云出山,重新担负领导全国经济工作的任务。在中共中央酝酿恢复中央财经小组,统管国家经济工作时,他提议陈云出任组长。当时陈云没有参加会议,他知道后一再推辞,说他身体不好,当组长不合适。刘少奇去陈云家里劝说:“大家都同意你当,你就当,就我个人来说,全力支持你,支持到底。” 陈云为刘少奇真情所动,终于同意出任中央财经小组负责人。

4月16日,刘少奇将整理的有四五万字的《陈云同志几年来对经济工作的意见》及一万多字的摘要送给毛泽东。之后,将这个材料印发给政治局常委、书记处书记和中央财经小组成员。当时,党内除了曾印发毛泽东的论集外,汇编印发其他领导人的集子,还没有先例。

尽管陈云不久就因病到南方休养,中央财经小组的工作由周恩来主持进行,但是陈云西楼会议的讲话及其关于财政经济工作的主张成为随后中共中央出台的大幅度经济调整的一系列政策和措施的基础。

在刘少奇的大力推动下,以西楼会议为契机,国民经济调整工作在全国范围内全面铺开,调整进入了一个决定性阶段,1962年真正成为了“对国民经济进行调整工作最关紧要的一年”。在中央财经小组的主持下,根据西楼会议的精神,调整工作不再是修修补补,用周恩来的话说,是来了一个180度的大转弯,着眼于全局从综合平衡来考虑问题,大刀阔斧地调整。

1962年底,国民经济调整工作取得显著成效,经济形势开始好转。多年后邓小平回忆说:那一次调整国民经济比较顺利,一个重要方面,就是因为“党把困难摆在人民面前,对群众讲清道理”。刘少奇功不可没,西楼会议彪炳史册!

(压题照片为:1962年2月21日,中共中央政治局常委扩大会议在北京中南海西楼会议室举行,刘少奇主持了这次会议)