关于中国改革过程中应对市场体制的调整

天津 赵婉辰

关于中国改革过程中应对市场体制的调整

天津 赵婉辰

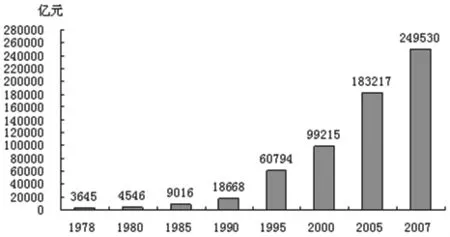

以1978年党的十一届三中全会为标志,我国进入了改革开放的历史新时期。30年来,中国共产党团结、带领全国各族人民,坚定不移地推进体制改革,毫不动摇地促进对外开放,取得了社会主义现代化建设举世瞩目的巨大辉煌成就,实现了人民生活由温饱向总体小康的历史性跨越,赢得了我国在国际经济社会影响力和地位的空前提高,中国经济社会的面貌从此发生了历史性的变化。图1 1978-2007年国内生产总值

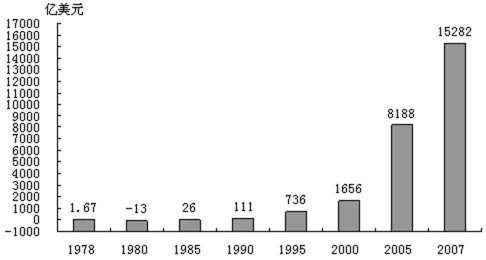

图2 1978-2007年外汇储备余额

图3 1983-2007年实际使用外商直接投资

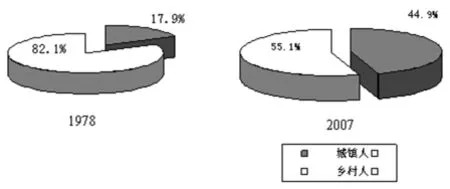

图4 1978年和2007年城乡结构

图5 1978-2007年粮食产量

作为改革的经历者、参与者、受益者,这些都无须赘述。通过以上图表,一目了然。30年相对于任重道远的改革大业还算短暂,但就其历程而言,已经足以让我们从中摸索规律,探索道路,发现不足,积累经验。

如果非要说是什么让中国神奇地从“文革”的阴霾迈向崭新辉煌的三十年,那么我想这最应该归功于市场经济的运行,市场机制的建立,也就是所谓的“体制外经济”的发展。早在计划经济弊端日益显露,社会矛盾不断加深,我们发现在现有生产力水平下,发展市场经济更能有效率的地发展生产。我们对市场的认识还是有待深入。不能仅仅把它看作是一种配置资源的工具,一种简单的供需间的博弈,而是将其看作是一种经济运行机制,来探讨其背后隐藏的体制问题。只有深入比较市场经济与计划经济的实质性差异,我们才能更好地解决改革过程中所出现的矛盾问题,加快改革脚步,保持改革的方向不偏不倚。

通过拜读钱颖一的《激励与约束》、《市场与法治》两篇学术论文,我颇受启发。深入问题背后,寻找深层次原因,提出针对性建议,这是我从中学到的最重要的东西。

首先,众所周知,市场经济是分散决策,通过价格实现有效的资源配置机制。其分析框架是建立在阿罗·德布罗一般均衡模型基础之上。但是该模型存在诸多限制性假设掩盖了供给需求背后的复杂的形成机制,仅仅停留在描述性角度的阶段。而诸如包括政治因素、利益集团、制度因素、产权体制等机制则没有深入发掘,然而,这些因素值得我们运用现代经济学的工具进行分析。

市场经济与计划经济的区别不简单停留在是否用价格实现资源配置,更本质的是激励与约束的差异。在市场经济中二者缺一不可,激励就像发动机,没有积极性,一切经济发展都无从谈起;约束就是刹车装置,让每个人都要对他的经济后果负责任。

激励是指在市场经济中每个人都自发的在充分地发现、利用获得的信息而从中获得回报。只有充分地发挥每人的积极性,让他们发挥创造力,这样的经济才有活力。而解决这一问题的核心是经济自由,即大众拥有决策的自由权,也就是没有过多的限制与计划成份,没有过多的体制制约。体现在中国的改革前15年就是通过“松绑,搞活”等办法放权让利,减少权利的过分集中。减少了权利集中,也能避免“权利悖论”所带来的承诺的激励的不可信性,由此更能使诸如股票市场等组织形式更好地提供激励,使市场经济焕发生机与活力。

同时,光有激励是不够的,我们还要有约束。这体现在权力的制约,人对决策后果要负责任和预算要硬三个方面。权利的制约,不言而喻,是其中最重要的因素,解决好这个问题才可以从根本上避免预算软约束所带来的弊端,摒除其作为计划经济失败的主要原因而在市场经济体制下对经济产生消极的影响。解决预算约束要通过适当的制度安排,遏制其向预算软约束发展的势头,比如其中提到的“债转股”问题。显而易见,企业的债务比企业股本对企业的行业行为更有约束力,它会使企业面临破产的风险,增加对企业经理人的威胁。而”债转股”会导致企业的约束软化.同样道理,合并小金融机构为大机构的,也就是所谓的”too big to fail”也会加剧约束软化,提高金融风险。这些问题也都值得注意,因此要发挥约束的重要作用。

当然,市场的本质特征之一还包括竞争。竞争是市场经济持续发展的不竭动力,是一条永动的纪律,一条每个市场参与者必须遵守的游戏规则。因为一旦你违背或轻怠它,那就不是简单的多于少的问题,而是生于死的抉择。它的存在决定了市场的残酷性,更保证了市场的公平可信。竞争要求市场准入性的保证,否则竞争无从谈起。竞争建立在重复建设的基础之上,使各个企业人人自危,正是这种“朝不保夕”的危机感,真实存在的适者生存的淘汰机制,使得市场上存活的都是真正高效益的企业,保证了经济的质量。

由此可见,激励、约束、竞争三种机制是解决市场经济发展的三把钥匙。

不过,市场经济还有一个重要的特征,那就是法制性。纵观历史发展脉络,封建社会与现代社会的根本区别在于“人治”与“法治”的区别。有人会说,封建社会也是有法律的,比如在中国古代社会,就有诸如《秦律》、《大明律》。但是封建社会的法律成立无生效的条件在于他是皇帝一人之下,百姓万人之上的存在,从根本上来说只是维护君主个人统治的工具,是体现个人意志的载体,是“家天下”的普世家法而已。而现代社会的法治讲究以法治国,即“法律面前人人平等”“法律面前没有权利地位的差别”。其实质是市场经济发展要求自由化,商品等价交换的内在要求的必然产物。可见,不同的经济基础条件下所决定的统治规范体系是不同的,当然也印证了经济基础决定了上层建筑。因此,从理论上解释了市场经济条件下“法治”的合理与必要性。

当然,从经济学角度也能解释“法治”对经济发展和经济效率的重要性。法治具有两重经济含义:第一个作用,约束政府;第二个作用,约束经济人行为,包括产权界定和保护,合同和法律的执行,公平裁判,维护市场竞争四个方面。如果说第一个作用往往意味着放松规则的话,那么第二个作用往往意味着引入某些规制。而这些决定了经济有活力,有创新又可持续的制度基础在于政府和经济人保持距离型关系。

首先,对于政府而言,为避免“权利悖论”问题的出现而产生政府和经济人“双输”的局面,就需要通过法治限制政府的权力,约束政府的行为,使政府的承诺变的可信,保证激励的效果,实现“双赢”。

其次,对于经济人而言,为达到约束的目的,则需要政府在交易双方中充当不偏向的第三方角色。为达到企业和个人追求利润和效用的行为要化为社会福利和经济效率的目的,就需要政府来维护市场秩序,建立有效的市场规制。

决定一个国家能否存在好的市场经济的根源在于是否存在一个较为完善的法治基础。只有法治基础完善,我们才能对政府与经济人建立一个正确的关系定位,才能真正做到分工明确,各司其职,各有所长,相得益彰。

在我国有许多问题的存在都是由法治不健全而造成的,如对产品与劳动力市场的过度规制,即所谓的“规范化”,借加强管理之名制造寻租行为进行过度干预;再比如,对金融市场规制不够不当而产生类似于对商业银行资本充足率要求过低,对上市公司小股东保护不够,少数证券公司操纵股市业务极不透明等问题;还有地方保护主义的普遍存在和收入分配不均等问题突显。而这些问题大多是由于政府干预过度和地方分权关系在处理上的问题。基于此,我们应该确立在法治条件下政府在经济领域的性质:即成为一个有限(limited)、有效(effective)的政府,把原来无限的、无效的政府变为一个有限的、有效的政府,转变政府的职能。为完成这一转变,需要完成在四个重要领域的改革方向。首先,在政府对企业和市场的规则方面要有进有退,以退为主。我们要以加入世贸组织为契机,大幅度放松规制,给企业松绑,给市场发展创造空间。第二,要有选择地,用适当方式加强一部分规制,特别是金融规制以防范金融风险,尤其是因加入世贸组织可能带来的风险。第三,司法的组织体制要改革,建立司法双层结构对打破地方保护主义和发展国内统一大市场将有重大促进作用。最后,解决收入分配不均问题不应只盯住对收入的再分配,而应首先从约束政府部门和官员的任意权力,反腐败和促进机会平等入手。

总之,改革是处理与协调各个利益集团的关系,完善经济运行体制的过程。而处理好政府与市场经济主体(经济人)的关系是解决问题的关键,无论激励、约束,还是竞争、法治,归根结底都是为了解决管与不管,收与放,进与退得问题。只有处理好这些问题,才能建立一个稳定、持续的经济运行体系,一个安定和谐的市场环境,最终实现国富民强的改革大计。

(编辑 王旸)

(作者单位:南开大学国际经济与贸易专业)