近代河南第一个天主教国籍教区的建立与发展

尚海丽

(安阳师范学院 历史与社会发展学院,河南 安阳 455000)

近代河南第一个天主教国籍教区的建立与发展

尚海丽

(安阳师范学院 历史与社会发展学院,河南 安阳 455000)

20世纪20年代以后,中国天主教在本土化建设方面做了许多积极尝试。河南天主教本土化建设在1933年取得了重要成就,成立了由中国神职任主教、神父的国籍教区,教区得到了迅速、健康的发展,其影响直至今日。

天主教;教区;本土化

20世纪20年代之后,中国天主教在本土化建设方面做了许多积极尝试。所谓本土化,大抵是在“亚洲神学”的范畴下受到学者关注的,也可视为亚洲神学家对处境神学的具体关怀与反省[1]22。正如郭佩兰所说:“亚洲的处境神学,无论在思想架构、语言词汇、比喻象征等方面,都是与西方神学不同,因而需要建立一个新的神学典范。这个典范不是要将西方的神学,用亚洲人的术语‘表达’出来,而是从根本上反省福音的内涵,在亚洲的处境发掘上帝的信息。”[2]4

一、20世纪20年代以后天主教本土化的发展

清末,清政府与教廷双方曾多次提出互通使节,但由于受到“保教权”①的阻隔,未能实现。民国初年,国民政府也多次与教廷商讨该项事务。在教廷发表《夫至大》②通谕前夕,教廷巡阅使光主教(Guebriant)到中国视察全国教务,回去后,教廷决定不顾列强或法国的“保教权”,1922年6月,教皇庇护十一世秘密派遣刚恒毅(Celso)出使中国,任宗座驻华代表。11月8日,刚恒毅到香港时,才向外界公开身份。

刚恒毅来到中国后,大力提倡天主教会的本土化,他认为,本土化是一个双向的过程,有两个层面的含义,一方面是指“基督徒信仰植根于本土文化并以本土的形式来表达”,“另一方面,这本土化的价值成为天主教信仰的一部分,从而充实这信仰。”“按照若望保禄二世的话,这是‘福音降生在遗传的文化,同时,这些文化被引进教会的生活。’简言之,这是基督徒信仰植根在一个特定的文化并与之整合。”[3]刚恒毅认为,要实现中国天主教本土化,建立国籍教区是当务之急,他说:“传教区可比作温室中的花卉,若想茁壮,就得移植地上,才能根深蒂固。因为温室中的花卉,敌不住风雨的摧残。就像过去中国的教会,一遇全国性的教难,教士被逐,一切都化为乌有。”[4]132

1924年5月15日至6月12日,受教皇委托,刚恒毅总主教在上海主持召开了第一次天主教全国会议,各教区主要负责人共43人出席。这次会议的主题“是要求迅速建立一个正常的、自由的、中国化的天主教会”[5]314。会议把中国重新划为17个大教区。1927年增加为20个大教区,这20个大教区又细划成129个教区(代牧区、监牧区、自立区)。

国籍教区的建立和国籍主教的任命是中国天主教本土化的两个重要方面。20年代中期,中国天主教在这两个方面取得了重大成就。

1923年末,在刚恒毅的支持协调下,中国第一个国籍教区——蒲圻教区成立,随后,第二个国籍教区——蠡县教区(即日后的安国教区)成立[4]107。中国天主教本土化进程有了实质性的进展。

在中国天主教这样的大形势下,河南天主教的本土化建设也取得一项重大成就。1933年8月4日,驻马店监牧区正式成立,这是中国天主教的第18个国籍主教区,是河南省首个也是1949年以前唯一的一个国籍主教区。驻马店教区的成立对提升国籍神职的地位、促进天主教会的本地化发展具有重要作用。

二、驻马店教区溯源

天主教最早传入驻马店地区是在19世纪60年代,原属南阳教区。1861年,法国传教士到确山县香山李刘庄传教,因山村闭塞,传播不广,3年后撤去[6]570。1865年,德国人安布满在汝南县城租瓦房十余间设堂传教。1868年,南阳教区神父到上蔡洙湖镇东疙瘩张(今上蔡党店乡)巡视传教数次[7]1670。1872年,意大利传教士雷景辛、周慎思、艾庆臣携南阳教区一名中国传教士在香山李刘庄租房3间设堂传教,3年后转至韩庄,建教堂7间,附近信奉者渐多[6]570。1878年,法国教士到泌阳传教,有教友十余户。1890年,南阳教区主教安西满(Simeon Volonteri)派意大利籍梅神父在泌阳县城西关购房数间作为教堂,并创办“育婴院”和教会学校,向外界施舍西药,教友渐增[7]1670。

1900年,驻马店教区农民纷纷参加义和团,学拳术,练枪法,秘密串连,反对外国传教士。7—9月间,驻马店一带义和团5000余人围攻韩庄,焚烧教堂,杀死2名意大利传教士,称为“确山教案”[7]1670。1901年,确山县赔偿韩庄天主教堂钱10万串。南阳教区派意大利神父姬天爵(又名纪纯仁)利用赔款在韩庄重建教堂百余间。韩庄教堂复建后,堂口扩大,附近教徒多时达千人。1902年,泌阳县衙户房书吏张云卿为反抗清政府增加田赋充作“庚子赔款”,联合杨华川、程老十、罗振杰等聚众万余人,围攻泌阳县城,焚教堂,杀教徒,此即“泌阳教案”[8]643。清政府命河南巡抚锡良派兵镇压,后张云卿等被捕,不屈就义。1904年,姬天爵神父又用确山教案赔款余额在驻马店南郊购地30多亩,筹建教堂。

1925年,罗马教廷批准成立信阳教区,德国圣言会教士接管驻马店各堂口,意大利米兰宗座外方传教会教士全部撤回南阳教区。德国教士法来威(Frowis Georg)任主教,主教府初设韩庄堂口[7]1670,1931年迁至驻马店南大院,后迁信阳。信阳教区管辖信阳、罗山、光山、潢川、固始、商城、正阳、息县、汝南、项城、沈丘、上蔡、西平、遂平、确山15县的堂口和教务。

20世纪20年代以前,驻马店地区的天主教会和河南其他各教区一样,多由外籍传教士传教并管理教务,间有少数神职人员为中国人。20年代后,中国神职人员增多,但教会仍为外籍传教士控制,各县城里的大堂口全为外籍教士管理,乡下的小堂口才交由中国神职人员管理。外籍教士与国籍教士之间、教会与当地群众之间矛盾重重,教会发展缓慢。

三、国籍教区的成立与发展

1933年8月,在驻华宗座代表刚恒毅总主教的直接协调支持下,驻马店监牧区成立,从设立之初,这就是完全由中国神职人员管理的一个自治教区,外籍传教士全部撤往信阳,各堂口均由中国神职人员接管。教区管辖确山、泌阳、桐柏、舞阳、遂平、西平、叶县等7县的27个堂口[9]。在经济方面由南阳教区拨给固定资产价值十万银元,教廷每年补助若干。王基之主教在汉口购买楼房店面若干,原计划由房租作为教区的基金,不幸在1937年“七七”事变后被日军飞机炸毁。

驻马店教区是天主教在河南省设立的第一个国籍教区,也是河南天主教会实现本地化的一项重大成果。此后教会的洋教形象有了很大改善,教会与群众的关系逐步融洽,教徒人数明显增多。1944年11月9日,驻马店监牧区升格为驻马店代牧区。1946年 4月 11日,驻马店代牧区升格为驻马店教区。1949年,驻马店教区的教徒发展到25000人。

(一) 驻马店教区本地化的重要标志之一:历任主教均为中国神职

1933年3月2日,教廷任命马昌仁(安当)神父为驻马店监牧区首任监牧,但马昌仁神父由于谦虚始终拒绝接受③。

合作社是零散村民以抱团形式发展规模现代农业、连接市场的有效载体,成为不少地方脱贫致富、乡村振兴的重要抓手。但笔者了解到,部分地方为应付考核、套取补贴,盲目大办合作社,大量合作社沦为空壳合作社。

王基之(圣名伯多禄),1890年出生,毕业于罗马传信大学,1919年2月31日晋铎,圣言会会士。1933年8月4日被祝圣为驻马店监牧区第一任主教,1938年2月去世。当然,在教区成立之初,王基之作为监牧,还没有主教品级,胸前不能佩带金十字架,右手也不能用象征与教区有婚约的权戒,不能给新铎付神品等。

袁克治(又名庆平,圣名若瑟),1898年2月18日出生,1919年12月24日晋铎,1939年6月30日任驻马店监牧区第二主教,1944年11月9日任驻马店代牧区主教,1945年3月4日在北京由教廷驻华第二任宗座代表蔡宁总主教(Ecc. Mario Zanin)祝圣为主教。1969年1月30日去世。袁克治主教在1944年之前是监牧,1944年后享希腊北加利道乃教区(Caldone Tessalia)衔,即表明袁克治已经有了主教品位,所有的权力与荣誉和欧美地方的主教相同。

(二) 驻马店教区本地化的重要标志之二:神职人员绝大多数为中国国籍

1936年,驻马店教区共有中国籍神父18人,具体分布情况是:主教府(驻马店南大院):程元定、裴文俊、靳指南、阎宝善;驻马店车站:张雅各;韩庄:袁克治、郭占元;西平:刘舜琴;舞阳:张怀信;柏庄寨:张金堂;泌阳:郭怀德、郭天锡;象河关(泌阳):段懋德、段俊德;羊册(泌阳):常心平;桐柏:田树声;小医院(驻马店):马神父、戴神父。

1941年,驻马店共有中国籍神父16人,其中外籍神父1人。具体分布情况是:主教府(驻马店南大院):张金堂、程元定、张雅各、靳指南;驻马店车站:郭怀德;韩庄:段懋德;遂平:刘舜琴;西平:段俊德;舞阳:张怀信;柏庄寨:郭占元;泌阳:田树声;象河关(泌阳):裴文俊;羊册(泌阳):张安东;桐柏:郭天锡;小医院(驻马店):一位外籍神父和戴神父④。

1937年以前,驻马店教区曾有 1名外籍修士,1936―1939年间曾有4名外籍修女。此后再无外籍修士和修女。

1948年,驻马店教区所属各县先后解放,袁克治主教带领张文卿、段卓贤、王济民3位神父南逃香港,郭天锡、裴儒林、程元定、张怀信、段英贤5位神父逃到汉口,从此不曾回到驻马店。其余留在教区的神父有:田树声(被袁克治主教指定为代理主教)、靳指南、郭轮轩、张安东、石治国、王德晋、万常山,郜慎修、郭亭和王广亭3位神父由卫辉教区转到驻马店教区。以上共计主教1人,神父18人。

四、驻马店教区成立初期的基本情况

1933年,驻马店教区成立后,主教府定在南大院。

驻马店南大院位于驻马店市南五华里处,紧靠平汉铁路西侧。一片洋楼,十分壮丽。它是1900年代米兰外方传教会由意大利援助外方传教协会(The National Association for Helping the Italian Missionaries)捐助而建,是一座现代化医疗齐全的大型医院。医院占地两万五千平公尺,设计者为毛拉(Ing.Comm. Mollla)工程师,修筑者为巴鲁济(Ing.Barluzzi)工程师,督工者是韩庄本堂神父纪天爵(Fr.Giovanni Bricco)。医院分三排、九栋分别独立的大型建筑,以走廊把它们连贯起来,以免日晒雨淋之苦。三排左右两栋计六栋,外表划一;前排右第一栋为欧洲人病房、中排右栋为在医院服务的修女所居,后排右栋为妇女病房和产房;前排左栋为官吏和富贵人的病房,中排左栋为厨房和仓库,后排左栋为男病房、手术室与医疗室。前排中央为一大厅,为药库、医疗室与急诊室,多辆救护车在近旁待命,中排中间为圣堂,后排中为两层楼房,为行政、医生与驻院神职住所。九栋建筑外墙为红砖修砌,全部建筑包括走廊皆座落在三公尺高的石铺基地上,以防水患。大厦屋顶除行政大楼为瓦顶外,其它皆为白铁皮掩盖。

1909年春医院开始起用。外援会委任首任首席医生德乔瓦尼(Dott. Maurizzio de Giovanni),后有拉德立大夫(Dott. Rastelli)、郎济尼神父(Fr. Albino Ranzini)为院长。为病患服务者当初为嘉诺萨修女会(Canossian Sisters),后因修女人数不敷使用,改以埃及方济修女(Franciscan Missionaries of Egypt)代之。开始时,不论地方政府或是老百姓无不对医院的服务十分赞赏与感谢,一般贫苦者皆为免费服务,能付费者不多,很快地便入不敷出,尤其土匪与乱兵不时打扰抢劫,因而于十年后(1919年)被迫关闭。

驻马店教区成立时,利用这座庞大的医院,变为新教区的主教府,称“大院”或“南大院”,即主教府之意。前排中央大厦变为主教座堂,内墙以彩色绘画为饰,相当气派。后排行政大楼变为主教大楼,中排中央医院圣堂自然变为主教小堂。左边第二、三大厦为小修院,内有校园。第二栋大厦为教室和图书馆,是每天晚餐后大家在大煤油灯下自修之所。第三栋大厦一进大门即是院长办公室和寝室,中为修生餐厅,后面是修生的寝室。前排右第一大厦为圣神修女会会院及孤儿院,中排右第二大厦为神父办公室和寢室,后排第三大厦为仓库,储藏粮食和日用品等。

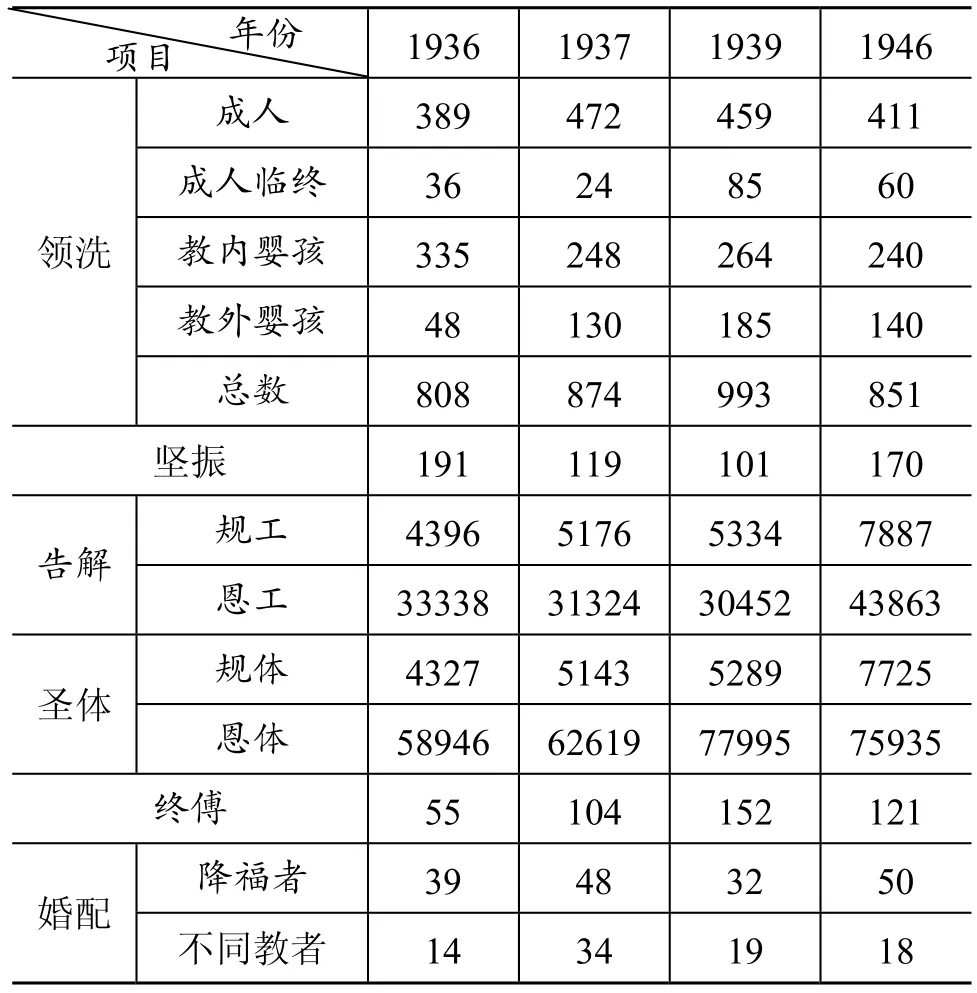

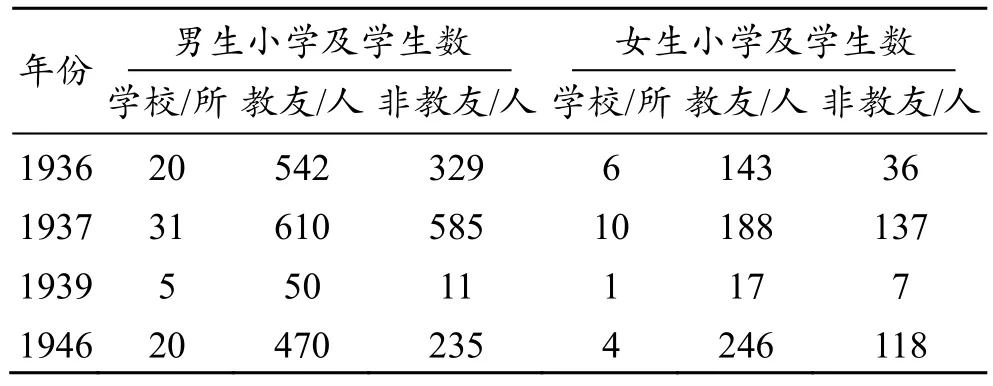

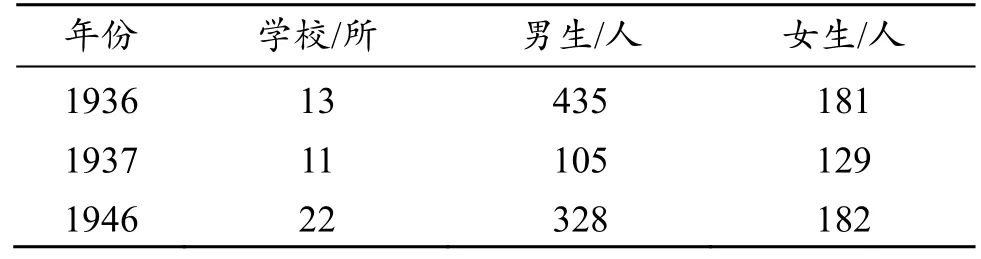

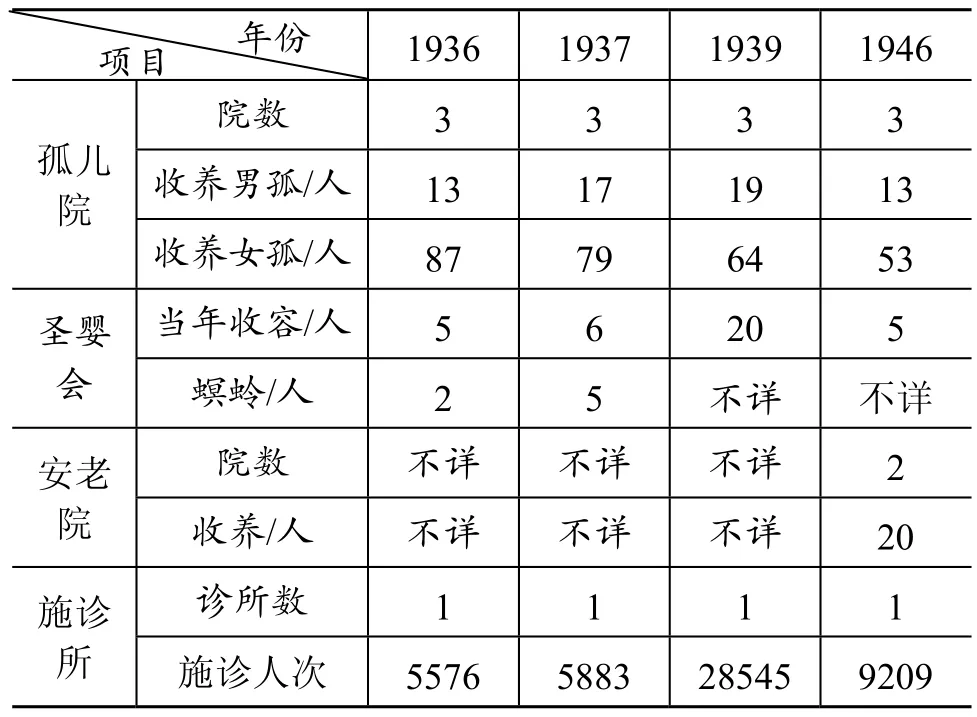

1936―1946年,驻马店教区发展教友情况、举办圣事情况、开办学校教育情况(包括开设祈祷课和基础知识课情况)和开办慈善事业情况,如表1―5所示。

表1 1936―1946年驻马店教区教友发展情况

表2 1936―1946年驻马店教区圣事举办情况 人

表3 1936―1946年驻马店教区举办学校教育情况

表4 1936―1946年教区学校开设祈祷课、基础知识课情况

表5 1936―1946年驻马店教区开办慈善事业情况

目前,驻马店教区共有6万多名教友、十几位司铎、27所堂区、120名传教员,教区圣母无玷圣心方济各传教修女会现有 20多位修女、16名大修生、4所正规的诊所。每个堂区基本上都有圣堂,神父们都在堂区工作,在教友当中生活,贴近教友,传扬福音。新一代司铎和全体教友们一起,继续踏着先辈们开创的教会本地化的足迹,积极迎接现代社会的挑战,不断克服经济和人员不足等多种困难,努力推动福传与牧灵工作的发展,为构建和谐社会做出许多贡献。

注释:

① “保教权”指的是16世纪西班牙与萄葡牙两国对殖民地传教区的保护政策,到后来却发展成为对传教区的支配权。中国传教区先是在萄葡牙的保教权下,18世纪,随着葡牙海上霸权的衰落,中国天主教的保教权逐渐转至法国,在第二次鸦片战争之后,在一系列不平等条约中,法国将传教自由、设立教堂自由写入“条约”之中,意即对华天主教享有“保教权”,如果说,早期葡萄牙对华天主教的“保教权”含有殖民主义色彩的话,那么,清末法国对华的“保教权”则含有相当的侵略主义色彩。“保教权”也成为教会之间表达共融的一个鸿沟。

② 1919年11月30日,教宗本笃十五世发布《夫至大》通谕,以传扬福音为要旨,要求各传教区的各修会摒弃门户之见,并尽力陶成本地的神职人员。为传教区的自立来说,这是一个纲领性的文献,对于刚恒毅推动中国天主教的“本土化”,该文件起了至关重要的作用,成为理论与教律上的有力支撑点。

③ 马昌仁神父毕业于罗马传信大学,曾任刚恒毅总主教的私人秘书。马昌仁神父后任天主教河南总修院(设在开封)神师,1953年主持总修院工作。

④ 中华全国教务统计[M].上海:徐家汇光启社,1937年,1938年,1940年,1947年。

[1]宋泉盛.亚洲基督教神学的方法刍议[G]//郭佩兰.上帝在亚洲人民之中.香港:基督教文艺出版社,1993.

[2]郭佩兰.上帝在亚洲人民之中[M].香港:基督教文艺出版社,1993.

[3]田英杰.刚恒毅对中国教会本位化及本地化的贡献[J].陈爱洁,译.鼎,2008(148).

[4]刚恒毅.刚恒毅枢机回忆录[M].台北:天主教主徒会,1992.

[5]顾长声.传教士与近代中国[M].上海:上海人民出版社,1991.

[6]驻马店市志[M].郑州:河南人民出版社,1989.

[7]驻马店地区志[M].郑州:中州古籍出版社,2001.

[8]泌阳县志[M].郑州:中州古籍出版社,1994.

[9]河南省志·宗教志[M].郑州:河南人民出版社,1994.

〔责任编辑 张彦群〕

G127

:A

:1006-5261(2011)01-0115-04

2010-11-15

尚海丽(1966―),女,河南林州市人,讲师。