日本非典型雇佣的发展及其启示

田 野

日本非典型雇佣的发展及其启示

田 野

日本的雇佣制度原本以高度稳定性著称,然而近几十年来则发生巨变,雇佣的稳定性下降而灵活性增加,表现在劳动关系层面就是非典型雇佣的兴起,劳动立法则相应呈现出放松管制的趋势。雇佣的灵活化与劳动法的管制缓和造成了复杂的影响:一方面对促进经济发展具有一定的积极意义,另一方面却使就业安全受到严峻威胁。日本的非典型雇佣及其法制发展的经验教训,对于灵活就业迅猛发展的我国具有重要启示。

非典型雇佣;劳动立法;放松管制

日本的雇佣制度原本以“终身雇佣”而闻名,然而,由于国内及国际经济环境的变化,这种雇佣体制正经受巨大冲击而发生着重大变革,最显著的变化就是终身雇佣地位的衰落和非典型雇佣的兴起。近年来,日本在劳务派遣、部分工时劳动、定期契约劳动、家内劳动等非典型雇佣方面发展得十分迅速,非典型雇佣劳动者的数量已经占到全部就业人口总数的30%以上,而终身雇佣的规模则在缩减。人力资源管理的弹性化、劳动力市场的外部化、雇佣形态的多样化成为日本雇佣制度发展的重要特征和趋势[1](57~61),与之相对应的,则是劳动立法不断放松管制的发展轨迹。雇佣关系的非典型化与劳动法的去规范化(deregu lation)带来的影响是正反两方面的,在活化劳动力市场、为企业节省人力成本、促进劳动者就业的同时,使就业的安全性与质量得以下降,日本政府作了一定的趋利避害的努力。中国同样面临劳动关系非典型化的问题,日本的相关经验教训对于我国具有重要的借鉴意义。

一、“终身雇佣”的衰落与“非典型雇佣”的兴起

二战后,日本建立起来的雇佣体制很具有特色,即高度的稳定性,国际上习惯以“终身雇佣”制来概括日本的雇佣制度。在终身雇佣体制下,刚刚毕业的学生一旦被某企业所雇佣,他将在该企业就职并不断接受其特有培训,只要该企业不陷入严重的经营困境,或者本人没有严重违纪的情况,他将一直在该企业工作,直至退休。[2](55~59)“从员工的定期招聘录用到定年(一般为60)退休,如果不是特殊的中途招聘录用和中途退职解雇,原则上是一直加以雇佣的。日本其实并不存在制度化的终身雇佣制,所谓的终身雇佣制实质上只是一种约定俗成的习惯性做法,它是一种相对稳定的长期雇佣心理契约。[3](88~92)终身雇佣制有诸多的好处:保证了雇佣稳定、节省了经营成本、形成员工对企业的归属感、促进了企业的技术创新、有利于社会的稳定。[4](52~54)普遍的观点认为这种稳定型的雇佣体制对于战后日本经济的腾飞起到了举足轻重的作用。[5](157~159)然而,终身雇佣制本身存在一定的局限性,特别是缺乏灵活性以及维持成本较高。由于国际经济环境以及日本国内经济环境的变化,尤其是20世纪90年代以来,日本经济陷入长期萎靡状态,终身雇佣体制维系起来十分困难,因而不得不作出方向性的调整,而改革的大方向是增加雇佣体系的灵活性。表现在劳动关系层面,则是雇佣形态的非典型化和多样化,出于节约成本等方面的考虑,企业越来越多地使用各种形式的非正式员工。

所谓“非典型雇佣”,其实并非严格的法律概念,“非典型”是与“典型”相对而言的,典型雇佣主要是指以终身雇佣为主体的长期稳定型的雇佣形态,而非典型雇佣则是泛指各种灵活性较高的雇佣形态。本来在终身雇佣制盛行的年代,日本也并非绝对不存在其他雇佣形式,也并没有使每一个受雇佣者都成为某个企业的正式员工,日本企业内向来有所谓“正社员”与“非正社员”的区别[6](173~175)。采用终身雇佣制的主要是一些大企业,而一些中小企业则更多地雇佣非正式员工。就算是大企业,在业务繁忙时临时雇佣短工或季节工的现象也并不少见。但是近几十年来,二者的地位与力量对比发生了重大变化,非典型雇佣获得飞速发展,已经威胁到了终身雇佣的统治地位,以至于许多研究者认为终身雇佣的时代即将走到尽头。日本非典型雇佣员工数量的增长速度令人吃惊,据统计,其占据全部就业者的比例达到了30%左右,这对于以终身雇佣闻名的日

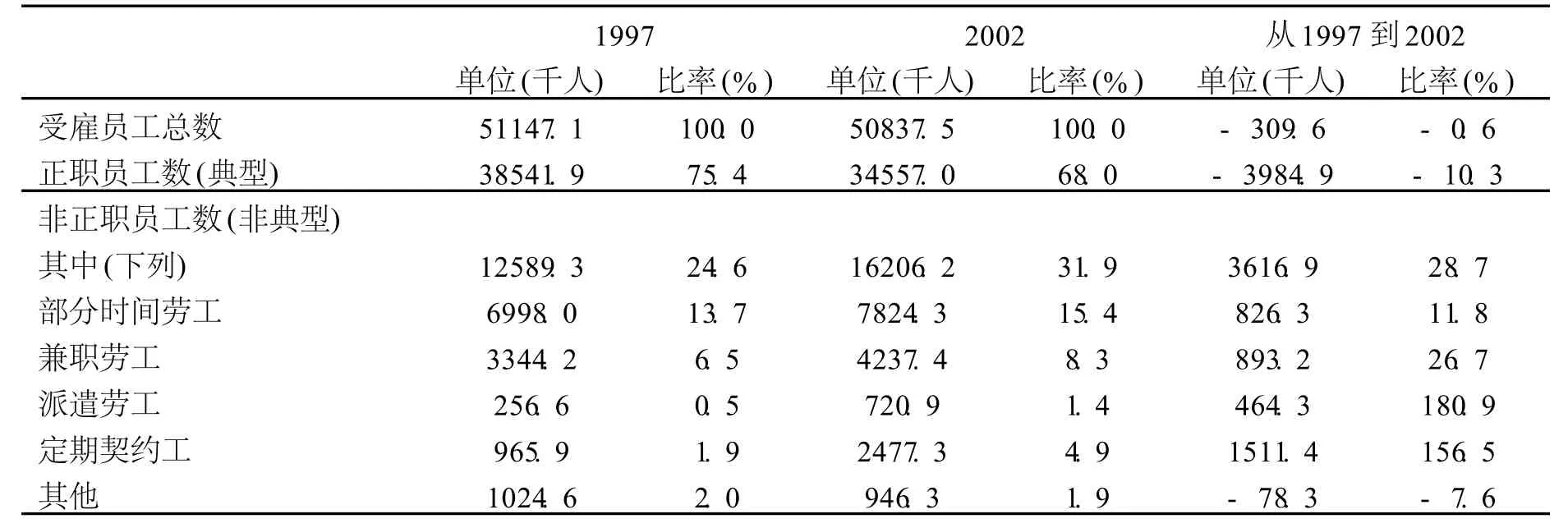

本来说,不能不引起人们的关注。[7](109~122)依据统计,日本全体受雇佣者的数量从1997年的51 147 100人下降到2002年的50 837 500人,降低了约6%。其中,典型劳动者的人数从1997年的38 541 900人下降到2002年的34 557 000人,降低约10.3%。但是非典型劳动者的人数,则从1997年的12 589 300人增加到2002年的16 206 200人,增加了约28.7%。非典型劳动者占据全体受雇者的比例,从1997年的24.6%上升到2002年的31.9%。另据日本厚生劳动省发表的《关于2003年就业形态多样化综合实态调查结果》显示,从2003年就业形态的劳动者比例来看,正式职工占65.4%,非正式职工占34.6%。日本的非典型雇佣有多种形式,包含劳务派遣、部分工时劳动、兼职劳动、定期契约工、临时工、劳动合作社员工、嘱托劳动者、调转劳动者等等。其中,部分工时劳动者的数量最多,2002年其人数占了全部劳动人口的15.4%和全部非典型劳动者的74.3%。但是成长最快的是劳务派遣和定期契约工,前者从1997年的256 600人增加到2002年的720 900人,增长比例达到190%左右,后者从1997年的965 900人增加到2002年的2 477 300人,增长比例约为156.8%。[8](32~33)非典型雇佣的迅速崛起改变了总体的雇佣态势,形成了特殊的二元化格局。目前,终身雇佣在整个雇佣体系中仍占据基础地位,并且可能在未来相当长的时间内得以维系,但是其难以继续保持过去的水平则是肯定的,雇佣体制朝着更加灵活的方向发展是大势所趋。

日本非典型雇佣的发展

日本终身雇佣的衰落与非典型雇佣的兴起有着复杂的原因。从国际背景看,劳动的弹性化绝非仅仅在日本发生,而是一种世界性的趋势。几十年来,世界各国的劳动雇佣制度都不同程度地呈现出弹性化发展的态势,弹性化成为了不可遏抑的潮流。[9](515~545)日本雇佣体制的剧变正是在全球劳动弹性化的背景下发生的。

就日本国内的情况而言,经济在高速发展后陷入长期的不景气是雇佣制度转向的根本原因。终身雇佣制适宜的土壤是经济高速增长时期,有研究者指出,当经济增长速度维持在10%以上时,保证终身雇佣制是没有问题的,但是如果达不到这个增长速度,终身雇佣就难以维系而必须做出改变。[3](88~92)在利益最大化的终极目标之下,企业考虑的永远是怎样以最少的人力成本获得最多的收益,为此需要根据经济景气情况及市场变化随时调整劳动力的供给量。维持终身雇佣需要固定的人力成本支出,这在企业闲时是一种浪费,而运用各种灵活松散的非典型雇佣实现劳动力的灵活调配可以为企业节省大量人力成本。终身雇佣的本质是劳动力市场的内部化,企业主要通过内部长期投资培养的方式获取人才。非典型雇佣则是劳动力市场的外部化,企业根据需要从市场上招募非正式员工并能方便地实现解雇,产生召之即来、挥之即去的效果。在雇佣非典型化趋势下,企业是最大的直接受益者,日本一些重要的经营者利益团体,如经团连、社会经济生产性本部和经济同友会对于雇佣体制的变革起到了重要的推动作用。[10](44~45)由于非典型雇佣对于活化劳动力市场、优化人力资源配置、降低失业率的积极作用,政府对于非典型雇佣的态度也由最初的禁止、限制转而变为支持、推动。而在严峻的就业形势下,劳动者的就业观念亦不得不做出适应性调整,逐渐接纳稳定性较低的非典型雇佣。此外,全球化的影响、产业结构的调整、信息技术的进步等也是促使雇佣关系非典型化趋势形成的重要因素。

二、日本劳动法的管制缓和趋势

在终身雇佣盛行的时代,日本劳动立法的导向是保障高度的就业安全,对于非典型雇佣则持严格管制的态度。然而,当国际经济环境剧变,日本国内整体的雇佣策略发生改变,终身雇佣制式微、雇佣体制朝着多元化的方向发展,日本劳动法也随之发生了重大的战略转向,对于非典型雇佣的态度由否定、限制转为积极推动与规范。1966年,日本制定了《雇佣对策法》,其中第3条有关国家的实施政策中,明确指出对非正式雇佣的现状应加以改善,并有必要充实和丰富其内容。日本的非典型雇佣作为一项基本策略被立法加以确认,成为一种具体立法的指针。2002年12月,日本“雇佣问题对策会议”通过了《关于雇佣问题的政劳资协议》,在确保就业和降低失业率、积极推进雇佣形态多样化等方面,政、劳、资三方达成共识,这被认为是日本战后终身雇佣体系终结的信号。[11](61~73)这种政策得到了劳动立法的支持。在转向的进程中,日本劳动法的发展呈现管制缓和的趋势,而劳动市场法部分管制放松的趋势更为明显。

在重新进行方向定位之后,日本劳动法十分重视对非典型劳动关系的规范,通过一系列的法律制定与修订,推动非典型雇佣的发展。一方面,对一些重要的劳动基本法作出修正,消除其中对非典型劳动关系法律适用的障碍,为非典型劳动关系的发展拓展了空间;另一方面,对一些重要的非典型雇佣进行类型化立法。关于劳动基本法的修正,首先是1987修订的《劳动基准法》中规定,对部分工时劳动者实行特殊的休假制度。1999年,对《职业安定法》作出修正,其中最重大的改变就是废止了职业介绍国家垄断的原则,对于私营收费性的职业介绍所的态度从“原则禁止,例外许可”转变为“原则许可,例外禁止”。2003年6月,日本再次对《劳动基准法》作出修正,其中一个重要变化是延长了短期合同工人和劳务派遣合同的最长合同期限,放松了对弹性工作时间的限制。根据修订后的法律,固定期限劳动合同的最长期限从1年延长到3年,专业性的工作和60岁以上人的合同期限可以从3年延长到5年。派遣工人可被派遣的最长期限从1年延长为3年,可使用派遣工人的行业扩大到制造业。24类可派遣工作的最长时间限制(3年)被取消。日本对非典型雇佣的类型化立法也比较完善,早在1985年就制定了《劳动派遣法》(1986年7月1日实施,后又经过几次修订)。1993年制定了《部分工时劳动法》。此外,还有《家庭劳动法》、《高龄者雇佣安置法》、《护理劳动者雇佣管理改善法》、《海港劳动法》等等。除了现有的劳动法律之外,进一步的法律制定与修订工作还在进行当中,包括劳动基准法、最低工资法等等,修法中特别关注非典型雇佣的问题,如针对企划管理人员的工作特点,取消原来对工作时间的限制,针对非正规就业者增多的问题,禁止出现与全职职工“同工不同酬”的歧视待遇等。[12](20)日本劳动立法为应对雇佣非典型化趋势已作出系统化的适应性调整,形成了相对完善的非典型雇佣法律规范体系,其基本精神:一方面是破除终身雇佣制下旧法制对非典型雇佣发展的种种限制,放松管制的强度;另一方面则针对非典型雇佣带来的问题——特别是非正式雇员就业安全保护问题加以规范,试图避免雇佣非典型化造成就业保护的软化与弱化。

纵观日本近几十年劳动立法的发展历程,我们可以发现,其放松管制的轨迹十分明显,对此,由法律对劳动者供给产业的态度演变可窥一斑。早期立法严格禁止通过经营劳动者供给业务从中牟利的行业,但在其发展过程中,立法禁止逐渐出现松动,起初是“严格限制下的例外许可”,到最后则开放为“原则许可,例外禁止”。1947年的《劳动基准法》第6条规定:“任何人,在法律所允许的范围内,不得从事介入他人就业而获取利益的行业。”同一年制定的《职业安定法》也规定,职业介绍原则上由国家垄断经营,禁止私营的收费性职业介绍,禁止劳动者供给业。市场化机制的劳动者供给业之所以受到禁止是因为这被认为是通过中介他人劳动进行中间榨取的剥削行为,其间常伴随着大量的违法行为。然而在以后的发展过程中,由于现实的需要,立法的态度逐渐出现松动,由《劳动派遣法》的制定与修订,可见立法逐步放松管制的趋势。1985年制定的《劳动派遣法》打破了“禁止劳动者供给”的坚冰,在个别情形下允许实施劳务派遣。但是该法的基本思想仍是原则上禁止劳务派遣,对于其适用对象作了严格限定,由政府政令指定,在当时只有13种行业允许劳务派遣。到1996年,可以使用劳务派遣的行业扩大到26种。1999年6月,日本通过了《劳动派遣法》的修改法案,最重大的改变就是适用对象的扩大,由“原则禁止,例外许可”改为“原则允许,例外禁止”,采用负面列表的方式明确列出哪些行业是禁止使用派遣劳动者的,除此之外的都可使用劳动派遣。派遣期间原则上仍限定为一年,但作了更灵活的例外规定。2003年《劳动派遣法》再次作出修正,劳动派遣的适用范围进一步扩大,原本禁止使用派遣的行业如制造业以及在社会福利机构中提供医疗服务的医生、牙医及护士等现在也可以使用派遣形式。派遣期间的限制也进一步放宽,2003年—2006年间,原来从事相同工作的派遣劳动者,其派遣时间限制为一年,但是从2007年3月开始,其派遣时间能够延长为3年。而旧法下26种专业工作的劳动者,从2003年起派遣时间就延长为3年。日本的劳动派遣法显然在一条逐步放松管制的路线上前进,而这也是近几十年整个日本劳动法发展的缩影。劳动立法的管制缓和与雇佣非典型化有着密切的联系,法律一步步放松管制正是为推动非典型雇佣的发展释放空间。

日本劳动立法在放松管制以促进非典型雇佣发展的同时,也关注可能由此带来的不利后果,并采取一定的应对措施,特别是就业安全的保障。早在1967年,以《雇佣对策法》为基础制定的《第一次雇佣对策基本计划》就指出:改善非正式雇佣是雇佣对策的基本内容之一,其中包括改善雇佣形态和劳动环境,使就职途径制度化和规范化等内容;改善对象是“临时工、季节工、身心障碍劳动者、日雇佣劳动者”等等;根据企业的雇佣管理规则,对临时劳动者在恶劣环境下的临时雇佣关系进行规制,按照劳动者的要求尽可能使他们向常规雇佣体系转换。

三、日本雇佣体制变革的影响评价

终身雇佣制衰落、非典型雇佣兴起已成客观趋势,日本雇佣体制正朝着更加灵活、更加多元化的方向转型。这场重大变革究竟产生了怎样的后果,对于相关的利益主体——包括国家、企业和劳动者个人都会产生怎样的影响,对于帮助日本经济走出困境是否收效明显,社会公正是否受到损害,对此需要作出客观的评估。这些问题引起了日本社会的普遍关注,由于日本雇佣制度在国际上颇具特色,日本的变革也吸引了国际社会的目光。

日本推行劳动弹性化策略,其根本目标在于追求经济上的利益,期望通过增加雇佣制度的弹性帮助企业度过不景气时期,进而使整体经济复苏。事实证明,日本努力推行的雇佣体制变革确实产生了一定的预期效果,即使是在经济非常不景气的时期,日本的失业率最高也只有5%,各种形式的非典型雇佣在不同时期为社会的基层人员提供了相应的就业机会和生活保障的来源,使企业保持了相对稳定的雇佣状态。企业是最直接的受益者,雇佣的非典型化与劳动法的放松管制,使企业摆脱了终身雇佣体制下的种种束缚,对于劳动力的使用和控制有了更大的自由度,可以根据市场变化及时调整劳动力余缺,尽可能节省人力成本。在非典型劳动关系下,企业对于员工的招录与解雇都是比较自由的,劳雇关系的纽带比较松散,人力资源管理的灵活空间极大。整个劳动力市场也变得更加活跃,人力资源优化配置的作用能更好地发挥出来。然而,雇佣制度改革对宏观经济是否产生了如预期中的理想效果尚有质疑,有些日本学者认为这并没有使日本经济获得更快的增长,在伊奘诺景气时期(指从1965年2月到1969年7月57个月的增长周期),GDP以2.2%的速度增长,而在最近的经济复苏期间(从2002年的2月到2006年的11月持续了58个月),GDP的增长速度只有1.04%。[13](40~44)

比起效益,公正是雇佣非典型化趋势中更加引人关注和令人忧虑的价值目标。本来在劳动法上,倾斜保护劳动者利益、维护社会公正是应当置于经济效益之前的首要价值目标,而保护的基本手段就是通过国家公权力的介入对劳动关系实行严格管制,以防止企业利用优势地位欺压劳动者,这与民法中的平等保护、意思自治的原则形成了鲜明对比。然而在劳动弹性化趋势下,国家一点点放宽对劳动关系的管制,更多地放手任由劳资双方通过市场化的机制自我协商解决。由于资强劳弱的状况并未改变——在非典型雇佣的场合中,力量对比甚至更加悬殊,这等于是把更多的劳资关系控制权交由企业一方。对此,一些日本学者进行了深刻反思与尖锐批判,认为劳动立法放松管制及雇佣非典型化导致了劳动者保护水平的严重下降。日刊《世界》2007年3月号刊登了对日本学者内桥克人的采访录,题为《日本撤销管制:大公司正毁掉人们的生活》。内桥认为大公司日益主导日本政治,它们所推动的在劳动关系上的撤销管制,已经导致日本劳工状况的恶化。对于近来在日本流行的“就业选择”和“工作模式多样化”等术语,内桥认为劳动者权利的保障是选择的前提,只有当大公司完全履行了它们的雇佣责任,为固定雇员提供某种权利和保障时,才能够实现“工作多样化”。如果雇主强迫雇员去工作,他们却不能享有这些权利,那么“就业选择的时代”和“工作模式多样化”将会是不可原谅的骗局。更加恰当的说法是,这种体系只不过是“强迫工人工作模式的多样性”。由于权威观点对社会施加的控制掩盖了真相,使人们经常把“就业选择的时代”误解为选择职业的自由和“选择的多样化”。目前在日本出现的这些势头表明,日本大企业存在着一种通过把人力资源费用变成一个可变的成本而不是固定成本,尽可能减少劳工费用,来把劳动力商品化的企图。这一企图的实现需要法律条款的相应变化,即把对劳工的司法管辖权由劳工法转移到民法和商法。[13](40~44)在国家放松管制后,大量的非典型雇佣是依赖市场化的契约机制加以建立和维系的,从(受劳动法严密保护的)身份到契约的转变未必是一种进步,反倒可能是劳动者保护的沉沦,这种状况令人忧虑。

考察日本雇佣体制变革的社会后果,促进经济发展的效果尚待考证,就业安全系数下降却是明显的事实。怎样在效益与公平、增加灵活性与保护就业安全之间寻求平衡,这是日本未来需要思考和解决的问题,也是各国共同面临的考验。

四、对我国的启示

日本雇佣制度存在的问题不仅仅是日本一国的问题,劳动的弹性化是一个世界性的趋势,雇佣非典型化是各国共同面临的问题。在我国,近年来在政府的推动下,各种灵活就业形式获得蓬勃发展,劳动关系呈现出非典型化发展的趋势,怎样在法律政策上应对变化了的形势作出调整,日本的经验教训值得我们借鉴。我国原本在计划经济体制下实行的劳动用工制度也是高度稳定的,但是这种稳定不同于日本终身雇佣制的稳定,不是靠企业自觉实现的,而是依赖行政权力加以维系的,这是平均主义下的低水平的普遍就业。随着市场经济体制改革的进行,劳动用工制度也逐步进行市场化改革,铁饭碗被打破,劳动合同制度普遍推行,劳动力市场的灵活性因素日益增加。近年来劳务派遣、非全日制用工等灵活用工形式发展速度惊人,非典型劳动就业者占据全部就业者的比例已经达到20%左右,在个别行业如建筑业甚至高达80%。[14](26)有些学者指出劳动关系的非标准化在我国以史无前例的规模展开。[15](50~57)非典型劳动关系的发展一方面促进了企业弹性用工和劳动者灵活就业;另一方面给劳动者就业安全保护带来了严重威胁,同工不同酬、劳动条件差、缺乏社会保障等问题在非典型劳动中普遍存在。[16](59~61)从分配工作到自主择业,从高度的稳定到高度灵活性,其间产生了巨大的反差,怎样应对这种改变并作出适应性调整,劳动立法怎样对非典型雇佣进行规范,这是亟待解决的问题。从日本非典型雇佣及其法制发展的经验教训来看,以下几点启示至关重要:

第一,应在增加劳动弹性与保护劳动者就业安全之间寻求平衡,适度增加灵活性是可以的,但不能突破劳动者权益保护的底线,对经济效益的追求不能以不合理牺牲社会公正为代价,灵活性与安全性的平衡应作为应对劳动弹性化挑战的基本原则。

第二,劳动法不能为迎合弹性化需要一味地放松管制,国家权力不能退出对劳动关系的调整而任由当事人意思自治,非典型劳动者更加需要法律的强力庇护。劳动立法对于非典型劳动的态度,不应是简单的“去规范化”(deregu lation),而应是“再规范化”(re-regu lation)。对于各种新兴的灵活就业形式,不仅不应放任自流,相反的,应加强规范以使其健康发展。

第三,应特别针对非典型劳动关系加强劳动立法。一方面,应根据非典型劳动的特点对现行的劳动法律规范做出全面的适应性检修,消除法律适用的障碍,以将非典型劳动关系纳入现行劳动法体系当中;另一方面,应制定一些新法专门调整非典型劳动关系,特别是进行一些类型化立法,如制定劳动派遣法、部分工时劳动法等等。

第四,应加强对非典型就业者的保护。当前劳动者群体出现分层现象,形成典型劳动与非典型劳动的二元格局,相比之下,非典型劳动就业者的生存境况更加堪忧,是弱者中的弱者。必须加强对非典型劳动者的权益保护,消除歧视待遇、改善劳动条件、加强社会保障,这是使非典型劳动健康发展的关键。

[1]刘绮霞:《现代日本雇佣形态的转型及其启示》,《国外社会科学》,2007(5)。

[2]张玉来:《“神器”的黯然:日本终身雇佣制改革》,《现代日本经济》,2008(1)。

[3]汪晓媛,苗慧:《从终身雇佣制到工作柔性——日本企业雇佣制度的演进》,《经济管理》,2009(4)。

[4]牛立忠:《论日本企业的终身雇佣制》,《国外理论动态》,2009(8)。

[5]唐伶:《论无固定期限劳动合同——兼评日本终生雇佣制》,《求索》,2010(8)。

[6]刘晓倩:《日本劳动关系的调整变化与启示》,《生产力研究》,2010(2)。

[7]邢雪艳:《变化中的日本雇佣体系》,《日本学刊》,2007(2)。

[8]田思路,贾秀芬:《契约劳动的研究——日本的理论与实践》,北京:法律出版社,2007。

[9]Reinho ld Fah lbeck.F lex ibility:Poten tia ls A nd Cha llenges For L abor L aw,19 Com parative L abo r L aw&Po licy Jou rnal.515(1998)。

[10]刘绮霞:《日本企业雇佣体制转变的政策性因素分析》,《商业时代》,2009(34)。

[11]王伟:《日本战后雇佣体系的终结——关于雇佣问题的政劳资协议评析》,《日本学刊》,2003(1)。

[12]张贾,吴冀:《日本劳资关系现状和劳动法制建设情况》,《环球工运》,2008(10)。

[13]刘爽:《日本在劳动关系上撤销管制的后果》,《国外理论动态》,2008(5)。

[14]石美遐:《非正规就业劳动关系研究》,北京:中国劳动社会保障出版社,2007年。

[15]董保华:《论非标准劳动关系》,《学术研究》,2008(7)。

[16]乔健:《雇佣弹性化时代的劳动关系与劳工权益保障》,《中国人力资源开发》,2002(8)。

[责任编辑 丛光]

D 313.922.5

A

1002-2007(2011)02-0105-06

2010-11-20

2010年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“非典型劳动关系的法律规制”(项目编号:10YJC820098)的阶段成果。

田野,男,天津大学文法学院讲师,法学博士,主要研究方向为劳动法。(天津 300072)