逆变电源并联控制综述

潘慧梅

(攀枝花学院 电气信息工程学院,四川 攀枝花 617000)

逆变电源并联控制综述

潘慧梅

(攀枝花学院 电气信息工程学院,四川 攀枝花 617000)

逆变器并联虽然能提高电源系统的容量、可维护性和可冗余度,但是其主电路设计和控制方法比单台逆变器复杂,基于此,详细综述了逆变器主电路的拓扑结构。在主电路结构中,分别介绍了独立并联系统、交互并联系统、独立直流电源逆变器并联和共用直流电源并联的主电路结构,同时分别介绍了各自的优缺点,针对不同的主电路拓扑电路,介绍了相应的控制方法。对提高工业自动化电源、高端焊接逆变电源系统的稳定性和可靠性具有一定的参考价值。

逆变电源;并联;直流电源;拓扑电路;控制

0 前言

随着电力电子技术不断的发展,逆变电源并联广泛应用于工业自动化、军工以及船舶等高端设备系统中。多台逆变电源的并联运行不仅可以扩大系统的容量,还可以组成并联冗余系统以提高系统的稳定性、可靠性和可维护性。由于单台逆变电源运行时,一旦该逆变电源发生故障,整个供电设备将无法运行,处于瘫痪状态,这是单个逆变器运行存在的最大问题。另外,在大容量的电源系统中,单台大容量逆变电源的大功率开关器件昂贵、开关损耗大、谐波成分抑制难、电磁干扰(EMI)严重、控制方法困难,而小功率的逆变电源又不能满足用户用电的要求。因此,为了提高电源的容量、可靠性、稳定性和可维护性,可行的办法是让多台逆变器并联运行。电源系统正向着系统模块化、可冗余、低损耗、高效率等方向发展。在此综述了相关并联逆变器系统大量的国内外参考文献,再加上长期对逆变电源并联系统的研究,全面地阐述了逆变电源并联系统的主电路拓扑结构和控制方法[1-2]。

逆变电源并联控制思想是建立在早期的直流电源并联的基础上,逆变电源并联从电路拓扑结构和控制方法比直流电源更复杂,因为所有并联运行逆变电源必须同步运行,否则各逆变电源之间将存在很大的环流,过大的环流不仅造成系统更多的功率耗损,严重时造成开关管功率器件损坏,达不到逆变电源并联的目的[1]。本研究的综述分析对提高工业自动化电源、高端焊接逆变电源系统的稳定性和可靠性具有一定的参价值。

1 逆变器并联拓扑电路

逆变器并联系统的结构形式多种多样,从不同的角度具有不同的划分方法。按照是否与公用电网进行能量交换,可以分为独立并联系统和交互式并联系统;按照是否公用直流电源,可以分为独立直流电源的并联系统和共用直流电源的并联系统;按照逆变器的输出特性,可以分为电压源逆变器并联、电流源逆变器并联和两者混合并联系统[3-6]。

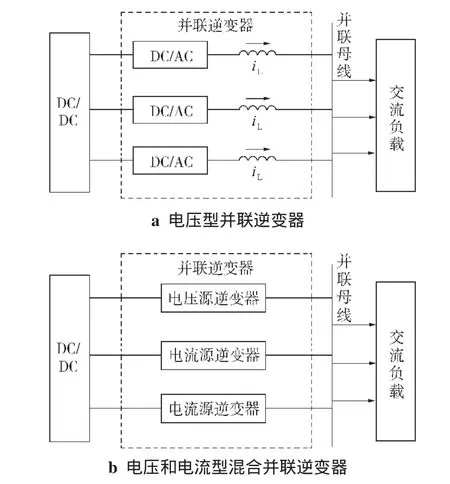

1.1 独立并联系统

独立逆变器并联系统不与公共电网连接,逆变的交流电直接为负载提供电能。逆变器的类型可能是电压控制型、电流控制型、电流控制型和电压控制型的混合并联系统。电压控制型逆变器并联时,处于并联状态的每一台逆变器相当于一个电压源,都具有相同的地位,这种并联系统拓扑结构的优点是便于实现模块化,由于并联系统中的每台逆变器是一个电压源,多台逆变器并联之后其输出滤波器的谐振频率会发生改变,使得并联系统的波形控制难度加大,导致谐波环流成分的增加(见图1a)。在电压控制型逆变器和电流控制型逆变器的混合并联系统中,首先由电压控制型逆变器工作,以电压型逆变器输出的电压波形作为其他电流型逆变器控制波形的参考电压,也就是所有的电流控制型逆变器跟追电压控制型逆变器的输出电压波形,逆变器之间自动实现均流。在这种并联控制方案中,只有一台逆变器相当于是电压源,其他都是电流源,逆变器并联系统不会改变其谐振频率,波形质量好,谐波环流较小(见图1b)[7-11]。

图1 独立并联逆变器示意

1.2 交互式并联系统

交互式并联系统与独立并联系统的区别是交互式并联系统中的逆变器与公共电网进行能量交换。随着新能源的发展,交互式并联系统得到越来越广泛的应用。在这种系统中,若分布式供电所提供的能量不足以满足本地用户需求时,就从电网吸收一部分额外的能量,相反,若分布式供电系统所提供的能量超出了本地用户的需求时,可以将多余的能量回馈至电网,这种系统可以实现能量共享和能源的充分利用[6-11]。

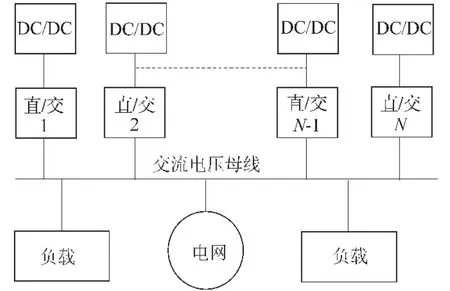

1.3 独立直流电源的逆变器并联

具有独立直流电源供电的逆变器并联系统结构如图2所示,其对单机系统而言是一台独立的供电系统,将这种结构模式的逆变器进行并联要考虑以下问题[11-15]:

图2 两个单相并联逆变器电路

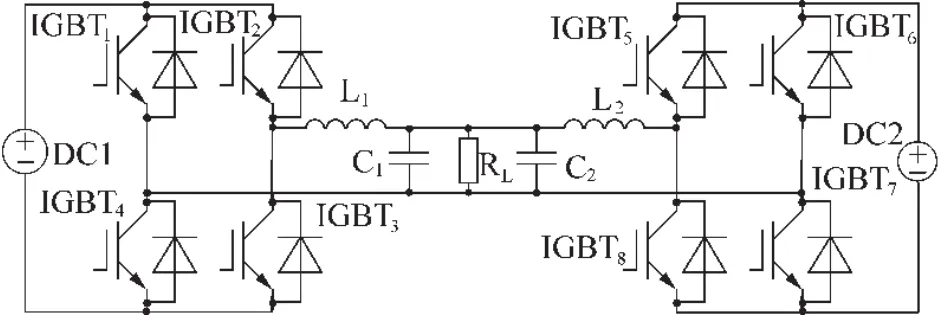

(1)由于每一台逆变器的直流电源是独立的,很难保证处于并联状态的每台逆变器直流电压的一致性,在并联逆变器的控制中,忽略死区效应和功率开关器件的开关特性不一致的影响,总是期望处于并联状态的逆变器输出交流电压的相位、幅值和频率是严格一致的。如果每台逆变器的直流电压不一致,可以通过检测每一台逆变器输出电压和电流的瞬时值控制SPWM的波形,确保两台逆变器的输出相位完全一致,在实际应用中,由于逆变器的开关管工作频率为几十kHz,电磁干扰比较大,并且输出的交流电压中还存在交流电压的谐波。因此很难测试到输出电压、电流取样信号的真实值,如果用数字控制,很难实现用SPWM的方法来控制,最好的办法是尽量保证每一台逆变器的直流电压保持一致。为了达到这个目的,可以在DC/AC前级加一个DC/DC电路,这样有两个优点:一是根据逆变器的要求通过DC/DC的升压或降压原理达到每一台逆变器需要的直流电压;二是可以使每一台逆变器的直流电压基本保持一致,如图3所示。

(2)在这种具有独立直流母线电压的逆变器并联系统当中,如果各直流电源的动态响应不一致,则在直流母线电压的动态过程调节中也会在并联状态的逆变器之间形成谐波环流。

(3)若控制不当,在各台并联逆变器之间产生了较大的有功环流,且该有功环流是单方向的,则有可能使其中一台逆变器输出负的有功电流,即该台逆变器成为其他逆变器的负载(这种状况最容易出现在逆变器空载并联时),从而会使其直流侧电压获得抬升,很容易损坏直流侧电容或开关器件。

图3 多台光伏发电系统逆变器并联示意

1.4 共用直流电源的逆变器并联

共用直流电源的两台逆变器并联系统拓扑结构中,由于处于并联状态逆变器的直流母线电压始终保持一致,可以更好地达到输出电压、电流波形一样,保证均流,但还是存在以下两个问题:

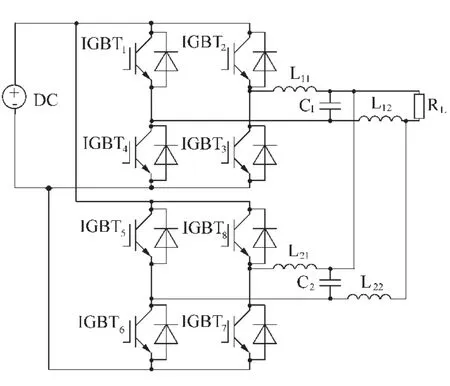

(1)应当将滤波电抗器一分为二,将逆变器1的滤波电抗器分解为L11和L12,将逆变器2的滤波电抗器分解为L21和L22,且采取对称接法,这样能够避免由于各台逆变器开关管的开关模式不一致而导致的直流电源短路,也可以在每一台逆变器输出的交流电压零线端接一个电感,从而防止短路,如图4所示。

图4 共用直流母线并联逆变器主电路结构

(2)在这种共直流电源的逆变器并联系统中,如果并联各台逆变器开关频率、死区时间等参数不一致,同样会在各逆变器之间产生环流,因此在实际应用中,每一台逆变器的器件参数应一致,同时在每一台逆变器调试时应注意其调试数据应保持一致,否则会在并联时出现异常现象[15-19]。

2 逆变器并联的控制方法

将多台单个逆变器并联在一起,要使它们能够稳定可靠的运行,除了一个好的拓扑电路结构外,还需要一种可行的控制策略。逆变器输出的是交流电压,在任意时刻必须保持处于并联运行的每一台逆变器输出电压的频率、相位和幅值严格一致,否则会在并联逆变器之间产生很大的不经过负载的电流(环流),导致并联系统崩溃。采用有效的控制策略,可以使处于并联运行状态的各逆变器输出电压的幅值、频率和相位保持同步,并有效地抑制这种环流。目前逆变器并联系统的控制策略有:集中控制、主从控制、分散控制和无互连线分散控制等[16-23]。

主从模块控制方式是选择一个模块作为主模块运行,其他模块由主模块控制,主模块逆变器用电压控制,以保证系统输出的幅度、频率稳定的交流电压与自身产生的基准电压同步。在主从控制方案中,并联逆变器系统中有一台是电压控制型的,其输出相当于是电压源,该模块称为主模块,它支撑并联系统的输出电压,其他所有的逆变器均作为电流源输出,这些模块称为从模块,且从模块将主模块的输出电流作为自己的电流指令。主从控制方案与集中控制方案相比较而言,减少了集中控制中心,因此主从并联系统的可靠性相对集中控制要高一些,但是,各从模块仍然需要从并联的主模块得到电流指令,如果再考虑到在线热插拔功能的实现,控制逻辑相当复杂。因此也不能实现真正的模块化。

分散逻辑式也称为对等式或自整步法,它是将系统的控制权进行分散化和独立化,将均流控制分散在各个模块中,通过模块间的信号互连线获得信息,所有模块都是相同的,可以真正实现冗余,最终使系统中各个单元实现独立工作。逆变器的均流控制是基于所有处于并联运行状态的逆变器之间的并联通信总线完成的。分散逻辑并联控制方式中各逆变电源之间互联线较多,且大容量设备并联时互联线距离较远,干扰很严重。

无互连线方式也称外特性下垂法,它借鉴于同步发电机并网时的控制策略,通过人为引入频率和幅值下垂特性实现各台逆变器总功率均分。电压频率下垂控制方式主要依靠调节开关频率的外部特性的倾斜度,以达到并联逆变器均流控制的目的,电压频率下垂控制方式的关键是功率单元的计算,这种并联控制方式仅检测本模块的输出功率,进行有功和无功功率分解后,分别调整模块输出电压的频率和幅度以实现均流,由于完全消除了并联各逆变器之间的通信互联线而取消了并联逆变器之间距离上的限制,减小外界的噪声和干扰,真正实现冗余结构和模块化设计,因而可构成真正意义上的分布式供电系统

3 结论

详细分析了逆变器并联的拓扑电路结构和控制方法。在主电路结构中,分别介绍了独立并联系统、交互并联系统、独立直流电源逆变器并联和共用直流电源并联的主电路结构以及各自的优缺点,针对不同的主电路拓扑电路介绍相应的控制方法。在实际工业自动化应用中,要对工艺要求和负载的特性有针对性的选用主电路结构和与其对应的控制策略,对工业自动化电源的稳定性和可靠性提供一定的参考。

[1]姜桂宾,裴云庆,杨 旭,等.SPWM逆变电源的无互联信号线并联控制技术[J].中国电机工程学报,2003,23(12):94-98.

[2]谢 孟.单相400 Hz中频电压源逆变器的输出控制及其并联运行控制[D].北京:中国科学院研究生院,2006.

[3]姚 玮,陈 敏,陈晶晶,等.一种用于无互联线逆变器并联的多环控制方法[J].电工技术学报,2008,23(1):84-89.

[4]王凤岩.快速瞬态响应电压调节器控制方法的研究[D].成都:西南交通大学,2005.

[5]康 勇.高频大功率SPWM逆变电源输出电压控制技术研究[D].武汉:华中科技大学,1994.

[6]周志敏,周纪海,纪爱华.逆变电源实用技术[M].北京:中国电力出版社,2005.

[7]段善旭,孟 宇,陈 坚.电压型逆变电源并联控制技术研究[R].上海:中国国际电源新技术研讨会,1999.

[8]陈 宏,胡育文.逆变电源并联技术[J].电工技术学报,2001,17(5):55-59.

[9]何中一,邢 岩,付大丰.模数混合分布式逆变器并联控制方法[J].中国电机工程学报,2007,27(4):113-117.

[10]肖 岚,刘爱忠,方天治,等.使用平均电流控制的逆变器并联系统[J].中国电机工程学报,2008,28(3):77-82.

[11]余 蜜,康 勇,张 宇,等.基于环流阻抗的逆变器并联控制策略[J].中国电机工程学报,2008,28(18):42-46.

[12]陈良亮,肖 岚,胡文斌,等.双闭环控制电压源逆变器并联系统环流特性研究[J].电工技术学报,2004,19(5):22-26.

[13]邢 岩,严仰光.一种实现瞬时均流的UPS冗余并联新方法[J].清华大学学报(自然科学版),2003,43(3):333-336.

[14]张 宇,康 勇.逆变器并联系统中死区的环流效应[J].电源技术学报,2005,2(4):292-295.

[15]王林兵.DC-DC模块化组合变流器的研究[D].浙江:浙江大学,2007.

[16]陈息坤.高频模块化UPS及其并联控制技术研究[D].武汉:华中科技大学,2005.

[17]陈良亮.无输出隔离变压器的逆变器并联系统研究[D].南京:南京航空航天大学,2004.

[18]朱鹏程.用于UPFC的串_并联双变流器控制策略研究[D].武汉:华中科技大学,2005.

[19]张 宇.三相逆变器动态特性及其并联系统环流抑制的研究[D].武汉:华中科技大学,2005.

[20]曹立霞.大型互联电力系统分布式并行无功优化的研究[D].济南:山东大学,2005.

[21]林新春.UPS无互联线并联控制技术研究[D].武汉:华中科技大学,2003.

[22]谢红胜.基于CAN总线的UPS智能模块化技术研究[D].武汉:华中科技大学,2004.

[23]单鸿涛.SPWM逆变电源的数字化及其并联技术研究[D].武汉:华中科技大学,2009.

Reviews on parallel circuit of interver power

PAN Hui-mei

(School of Information and Electric Engineering,Panzhihua University,Panzhihua 617000,China)

The parallel of inverter power can improve power system's capacity,maintainability and redundancy,but design of main circuit and control method is more complex.This paper detailed the analysis of the inverter's main circuit with topology.including independent parallel systems,interactive parallel system,independent parallel of DC power inverter and parallel of common DC power,and their advantages and disadvantages.Aim to different topologycal main circuit,this paper introduced the relevant control method,which is of certain guidance for improving the stability and reliability of industrial automatic power and high-end inverter welding power system.

inverters;parallel;DC power;topological circuit;control

TM71

C

1001-2303(2011)05-0022-04

2011-01-03;

2011-03-16

潘慧梅(1970—),女,内蒙古武川人,讲师,硕士,主要从事电力电子传动、电机理论及电气控制研究工作。