自发性群众体育组织兴起的社会背景

李宏印

(陕西理工学院体育学院,陕西 汉中 723001)

自发性群众体育组织兴起的社会背景

李宏印

(陕西理工学院体育学院,陕西 汉中 723001)

全面建设小康社会使我国的综合国力、社会发展水平得到显著增强,我国群众体育事业的可持续发展也因此获得更为有利的现实条件。文章通过分析近年来自发性群众体育组织形成与发展的社会背景,指出经济发展以及市场经济体制的确立与完善;政治改革与政府职能转变;民间组织的迅速发展以及我国群众体育法规、制度的完善与各类体育社团组织的发展成为我国自发性群众体育组织兴起的社会宏观背景。

群众体育组织的形成 体育组织发展 社会体育关系 社会背景

1 前言

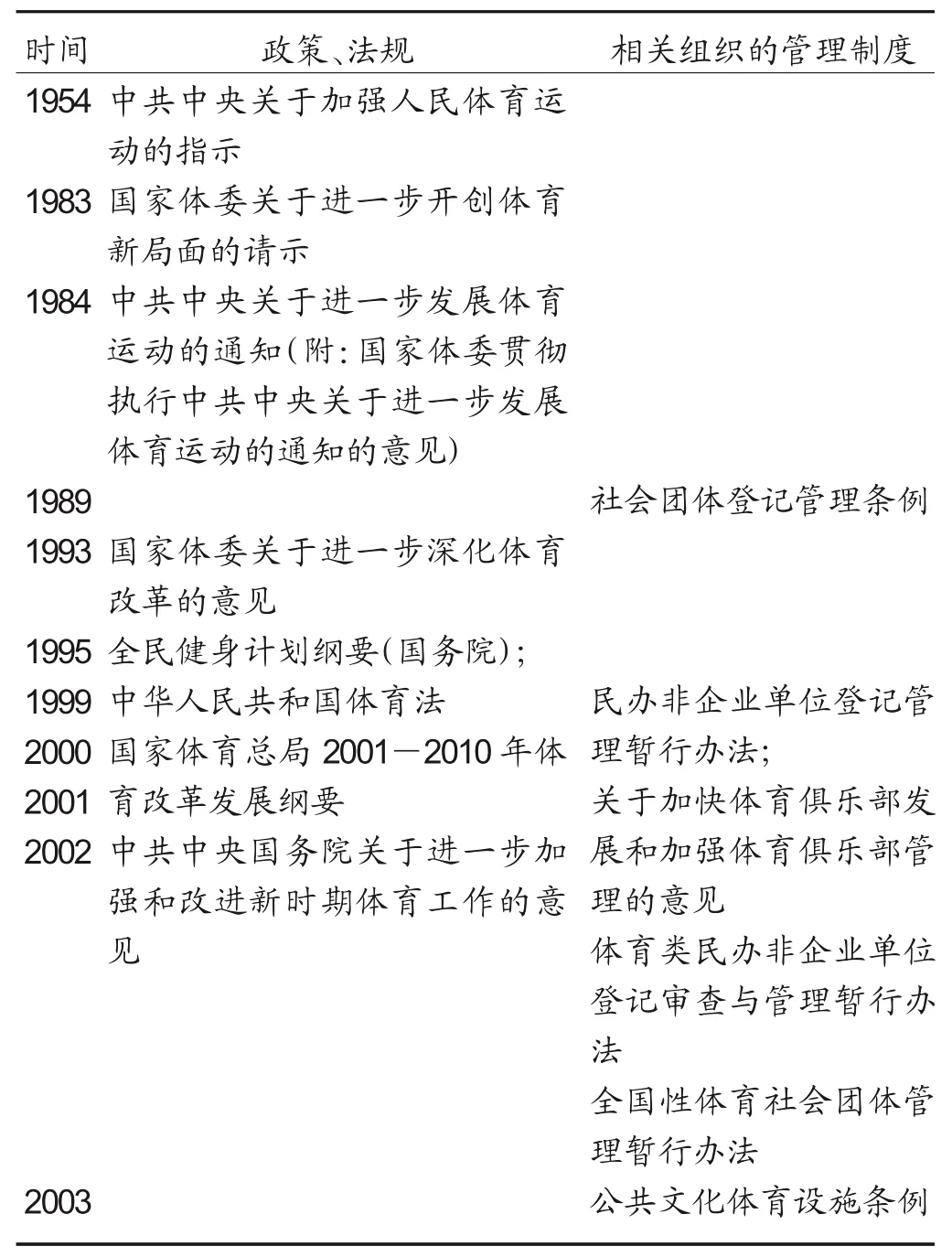

随着改革开放以来我国经济的快速发展,加大群众体育场地、设施等的投资力度和全面发展群众体育事业成为可能。因而,自20世纪80年代以来我国陆续出台了一系列关于群众体育事业发展的法规、制度等。尤其是1999年至2001年期间陆续出台的《关于加快体育俱乐部发展和加强体育俱乐部管理的意见》、《体育类民办非企业单位登记审查与管理暂行办法》和《全国性体育社会团体管理暂行办法》,这些法规政策的出台为我国各类体育组织的发展提供了依据,同时也为我国自发性群众体育组织的发展提供了有效的制度保障[1]。有调查显示,我国自发性群众体育组织进入快速发展阶段是在1995年前后,而1995年正是《全民健身计划纲要》出台之时,可以说全民健身计划的实施是全国自发性群众体育活动组织形成和发展的直接动力[2]。但是还应该认识到政策的导向只是自发性群众体育组织形成与发展的社会背景条件之一,这一新生事物的产生和发展还有其深刻的社会背景,只有深刻认识了自发性群众体育组织兴起的社会背景,才能从根本上认识这一新生事物,才能够为制定保障其健康发展的制度、措施提供理论依据。

2 经济发展以及市场经济体制的确立与完善

从宏观上看,民间组织的发展在我国经济体制变革的初期算不上是热门话题。但是,随着我国经济的发展和市场经济体制的进一步确立和完善,民间组织引起了社会各界的广泛重视,其对于推进社会和谐发展的重要意义也得到了各级政府的认可[3]。西方社会发展的经验也表明,当市场经济发展到一定的阶段,必须借助市场、政府和社会三种力量来共同促进整个社会的和谐发展。因而我国经济发展以及市场经济体制的确立与完善过程,就成为自发性群众体育活动组织形成、维持和发展的重要背景之一。

改革开放以来我国国民经济快速发展,在1995年就实现了国民生产总值比1980年翻两番的目标,至2000年在人口比1980年增加3亿左右的情况下实现了人均国民生产总值比1980年翻两番。依托经济发展,我国人民的消费结构也发生了明显的变化,恩格尔系数逐年下降,人们对精神产品的需求不断提高[4]。特别是当服务业成为经济的主体以后,作为物质性活动的经济本身也就发生了质的飞越。娱乐、休闲等产业的崛起,便充分证明了我国人民需求层次的变化。多样化和高层次的人民需求,为各类民间组织(包括自发性群众体育活动组织)的发展提供了可能。

建立并完善社会主义市场经济是我国近年来各项事业中的重中之重。市场经济是相对于计划经济而言的一种经济形式,是资源配置的一种方式。通过市场,使经济活动遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化,并通过竞争机制把资源配置到最有效益的地方去。经济体制从理论上看是没有社会基本制度属性,不存在姓“资”姓“社”问题的[5]。但是经济体制又不可能独立于一定的社会制度之外而单独存在,总是存在于一定的国度之中,存在于一定的社会经济制度之内。这就必然形成具有一定国情特点的具体的经济体制。我国社会主义市场经济体制就是与社会主义基本制度相结合的经济体制,与西方国家的市场经济体制相比,它具有如下特征:(1)所有制基础不同,它是建立在公有制为主体,多种所有制经济共同发展基础上的;(2)分配方式不同,它具有以按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配格局特征;(3)经济运行宏观调控方式不同,社会主义市场主要是运用经济手段、法律手段,辅以必要的行政手段,通过市场来间接地影响和引导企业活动[6]。

尽管我国所确立的社会主义市场经济体制具有明显的个性色彩,但是它仍具有市场经济的本质特征。因而,伴随着我国经济体制改革的深入,社会主义市场经济体制逐步完善,我国人民对国家权力的认识以及认同程度发生了深刻的变化。尤其是当市场成为公共资源的主要配置方式得以确立之后,政府由当初的绝对权威分配组织转变为参与竞争的主体之一。[7]人们不再迷信于传统的政治权威,而逐步以志愿、自主的共同体的形式参与到公共物品分配的竞争活动中来。从而导致了我国人民对国家权力的根本性限制得以突破,我国民间组织的发展也就获得了基本的制度空间。

3 政治改革与政府职能转变

在经济体制改革的推助下,我国政治体制的改革广泛而深入的展开。我国学者孙立平将改革前的中国社会称之为“总体性社会”。也就是说社会结构分化程度很低,国家通过一系列的制度安排垄断着绝大部分的稀缺资源和结构性空间,因此导致了个人对单位、对国家的高度依附性。另外,由于国家是唯一的合法组织,真正意义上的民间组织缺乏发展的资源和活动空间,没有合法性,因而根本无法立足。即便是有部分民间组织也是政府根据自己的需要成立的社团组织,这些社团组织往往只是政府的附属物,服务于党政管理社会的需要,以便获取合法性以及生存的资源[8]。

随着经济体制改革的深入,尤其是进入20世纪90年代以来,我国政府开始了一系列的以“小政府、大社会”为目标的机构改革和职能转变。具体包括:(1)政府由微观管理转向宏观管理;(2)由直接管理转向间接管理;(3)由部门管理转向行业管理;(4)由以“管”为主转向以服务监督为主;(5)由机关办社会转向机关后勤服务社会化。从而使得一部分资源从国家的全面垄断中游离出来进入市场和社会,成为“自由流动资源”。随着社会获得的“自由流动资源”越来越多,社会逐渐成为一个与国家相并列的资源配置者,具备了独立地向社会主体提供资源的机会和可能。

权力下放,政企分开、政事分开和政社分开等有效手段的采用,使得政府在其职能转变过程中收到了较好的效果,并有效的调整了政府与市场、政府与社会的关系,从而为中国民间组织的发展提供了广阔的空间[9]。

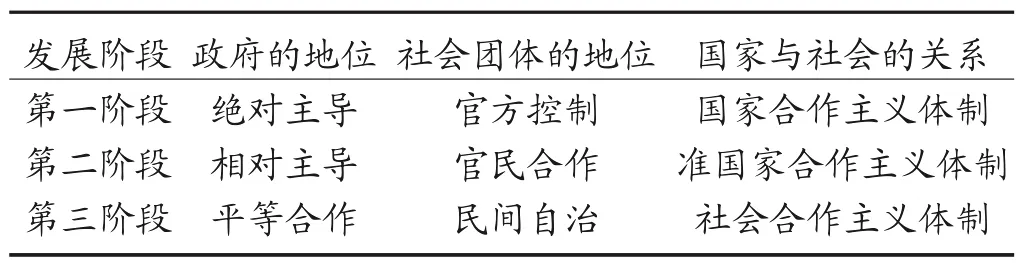

我国有学者将政府职能转变背景下的国家与社会的关系的转变置身于现代化背景中,认为中国的“政府主导型”现代化就决定了要采用“分步走”的策略。在这一过程中,国家与社会的关系也将经历从国家合作主义向社会合作主义的转变。转变过程可能要经历三个相应的阶段:第一阶段,国家对社会全面控制,1976年以前属于这一阶段;第二阶段,国家与社会进行合作,但国家处于主导地位或支配地位;第三阶段,社会获得充分的自治和独立,民间组织获得高度发展。(见表1)

表1 我国国家与社会关系演变阶段

从以上划分可以看出,当前我国政府与社会的关系还处在第二阶段。尽管在此阶段内与西方国家等同的民间组织(第三部门、非营利组织)在我国还有待成熟。但是随着政府职能的转变,民间组织的成长也是显而易见的,改革开放以来我国的民间组织也分别经历了:自发性发展阶段;引导性发展阶段和规范性发展阶段。尤其是进入21世纪,我国的民间组织在政府的积极引导下,开始由松散随意走向规范。

4 民间组织的迅速发展

从20世纪50年代一直到改革开放前的70年代,我国各种社团和群众组织的数量非常少。全国性社团在20世纪50年代只有44个,至60年代也只有不到100个,地方性社团大约在6000个左右。到1989年时,全国性社团则剧增为1600个,地方性社团则达到了20万个。1989年由于我国政府对各类民间组织进行了重新登记和清理,使得民间组织在短时间内稍有减少,但不久后又重新回升。到1997年,全国县级以上社团组织达到18万多个,其中省级社团组织21404个,全国性社团组织1848个。到了1999年全国范围内各种形式的民办非企业单位达到了70万多个。

为了规范民间组织的管理,1988年9月,国务院颁布实施了《基金会管理办法》。1989年10月国务院第49次常务会议通过了《社会团体登记管理条例》,确立了社团的“双重管理体制”,也就是说社会团体同时要有两个“婆婆”,一个是“登记管理机关”,另一个是“业务主管单位”[10]。为了适应民间组织发展的新形势,1998年10月,国务院再次修订了《社会团体登记管理条例》,并同时颁布了《民办非企业单位等级管理暂行条例》,1998年8月还颁布了《公益事业捐赠法》等,这些都标志着我国开始逐步完善民间组织的法律法规体系。[11]

在我国民间组织迅速发展的同时,也暴露出了许多的问题,首先,“政社不分”,这是由于这些民间组织在形成初期大多是借助政府的力量自上而下建立的,或者是由政府组织体系中分离出来的,因而在成立初期就与政府有着千丝万缕的联系。如:体育系统的“中华全国体育总会”目前还与相应的政府机构合署办公,不仅仅存在联系的问题,而事实上是“两个牌子,一套班子”。第二,“经费不足”,这主要是对自下而上建立的民间组织而说的。由于政府的机构精简和财政压缩,使得长期依赖政府拨款的此类组织陷入困境。第三,“能力不足”,由于管理上行政色彩浓重,缺乏主动性、创造意识、服务意识等,导致了许多民间组织对社会发展、经济改革等缺乏必要的应变能力。

鉴于我国民间组织发展与问题并存的状况,我国政府也积极的对民间组织进行清理整顿。从1997年4月到2000年12月,全国社会团体总数由近20万个减至13.6万个,其中注销4.7万个,撤销1.2万个。全国性社会团体由1848个减为1500多个。更重要的是将民间组织还从过去在政策执行过程中充当“政府助手”的角色,演变为作为一支相对独立的力量参与到社会公共事业的组织和管理中去。这表明,民间组织正在从政府中分离出来,其独立性得到加强。这些富有意义的发展变化,为自发性群众体育活动组织的形成提供了可以模仿的样板。[12]

5 我国群众体育法规、制度的完善与各类体育社团组织的发展

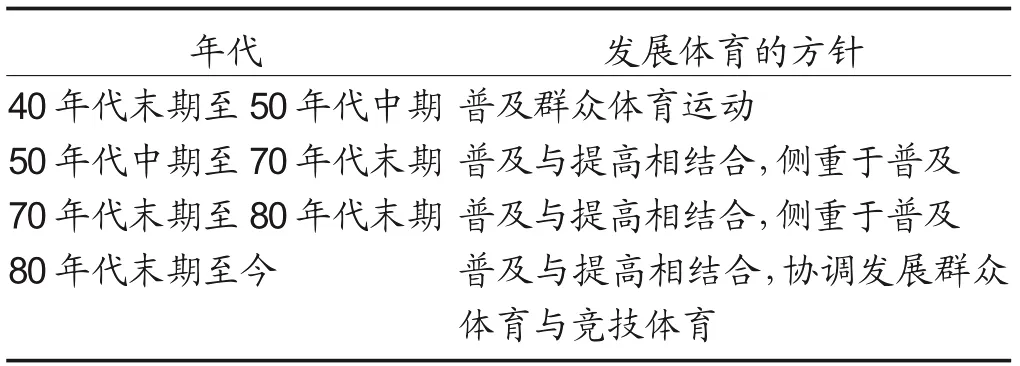

表2 新中国成立至今不同时期我国发展体育的方针[13]

新中国成立以来,我国发展体育事业在不同的时期分别采取了不同的发展方针(见表2)。尽管在建国初期我国将发展体育事业的重点放在群众体育上,但是由于社会经济等方面的原因,群众体育的发展具有较大的局限性。随着改革开放以来发展群众体育方针的明确,我国群众体育事业得以健康发展。尤其是“80年代末期至今,‘普及与提高相结合’的方针下,协调发展群众体育与竞技体育”思想的明确,群众体育事业的发展日益受到社会各界的广泛重视。

为了能够使群众体育健康、有序、协调发展,在正确的体育方针的指引下,还需要相应的法规、制度等来保障。新中国成立以来我国分别出台了如下法规、制度等来保障群众体育的发展。实践已充分证明这些法规、制度在群众体育事业的发展中发挥着重要的作用。

表3 我国发展群众体育的主要法规、制度[14]

发展群众体育政策、法规的完善以及关于各类体育组织管理办法、条例的出台,成为群众性体育组织发展的法律依据。在此合法性的背景下,我国各类群众体育组织迅速发展壮大。据中国群众体育现状调查课题组的研究结果显示(1998),自1994年至1997年,我国省市级群众体育组织、地市级群众体育组织和区县级群众体育组织的数量均有不同程度的增长。另据有关数据显示,截止到2002年10月,挂靠在体育总局系统,由体育总局进行业务指导和管理的全国性体育社团共有86个,包括国家体育总局作为业务主管单位以及由国家体育总局发起成立的全国性体育协会、学会、研究会、联谊会、基金会等[15]。各类群众性体育组织的兴起,尤其是区县级的行业体协与不同人群体育协会的广泛成立,对群众自发性体育活动组织的形成起到了非常直接的示范作用。

6 结语

通过前面的分析讨论可知,经济发展以及市场经济体制的确立与完善;政治改革与政府职能转变;民间组织的迅速发展以及我国群众体育法规、制度的完善与各类体育社团组织的发展成为我国自发性群众体育组织兴起的宏观社会背景。此外,我国人口老龄化也为自发性群众体育组织形成与发展提供人力资源保障,这些问题应该成为自发性群众体育组织形成背景分析的后继问题。

[1]黄亚玲.论中国体育社团——国家与社会关系转变下的体育社团改革[D].北京体育大学博士学位论文,2003:30.

[2]国务院.全民健身计划纲要[S].1995.

[3]孟凡强.对自发性群众体育组织概念的认识[J].体育成人教育学刊,2006(1):29-31.

[4][5]罗青青.转型时期中国城市社区民间组织发展研究——以上海为例[D].华东师范大学硕士学位论文,2004:15-16.

[6]中国群众体育现状调查课题组.中国群众体育现状调查与研究[M].北京:北京体育大学出版社,1998:37-38.

[7]孟凡强.自发性群众体育组织成因的社会心理学诠释[J].乌鲁木齐成人教育学院学报,2008(4):92-96.

[8][9]康晓光.权力的转移[M].转型时期中国权力格局的变迁[M].杭州:浙江人民出版社,1999:103,198.

[10][11][12]王 名,刘国翰,何建宇.中国社团改革——从政府选择到社会选择[M].北京:社会科学文献出版社,2001:3-4,5,7.

[13][14]孟凡强.自发性群众体育组织成因的理论探讨——兼论后继实证研究面临的主要课题[J].体育学刊,2006(2):59-62.

[15]孟凡强.自发性群众体育组织研究现状与述评[J].陕西理工学院学报,2005(4):89-93.

On the Social Background of Spontaneous Mass Sports Organization Flouring

Li Hongyin

(P.E.Dept,Shaanxi University Of Technology,Hanzhong Shaanxi 723000)

The comprehens ive cons truction well-off s ociety makes our comprehens ive national s trength,the s ocial development level wass ignificantly enhanced,our country populace s portsenterpris e'ss us tainable development,and can thus be more lucrative realis tic conditions.Through the analys is of the formation and development about their s ocial background in recent years,pointsout that the economic development and the es tablis hment of the market economic s ys tem and perfect,the political reform and the trans formation of government functions,the rapid development of non-governmental organization as well as our country populace s ports regulationd,perfecting and all kinds of s ports community development have become macros copic background of our country populace s ports organization aris e s pontaneous ly.

mas ss portsorganization form s portsorganization development s ocial s portsrelation s ocial background

G80-05

A

1004—5643(2011)07—0106—03

陕西省教育厅科研计划项目,项目编号:2010jk068。

李宏印(1957~),男,教授。研究方向:社会体育。